『邪馬一国への道標』(目次) へ

まえがき 序章 邪馬一国研究に憑かれて

第一章 縄文の謎(なぞ)の扉を開く

二 殷の箕子は倭人を知っていた ーー『史記』『漢書』をめぐって

古田武彦

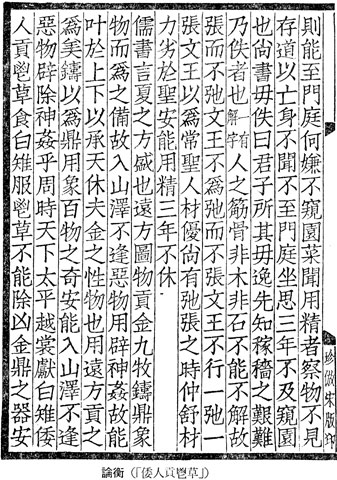

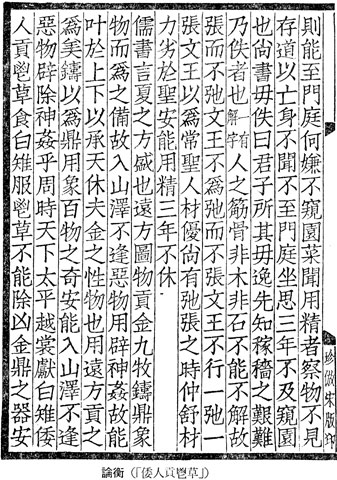

わたしがこの本(論衡)を“目指した”理由は、他(ほか)でもありません。ここには、不思議な、気になる文句があるのを知っていたからです。

周の時、天下太平、越裳えっしょう白雉はくちを献じ、倭人わじん鬯艸ちょうそうを貢す

(巻八、儒増篇)

成王の時、越常えっしょう、雉きじを献じ、倭人わじん暢草ちょうそうを貢す

(巻一九、恢国篇)

「ああ、これか。これなら知っている」

こうお思いの方もきっとありましょう。たとえば岩波文庫の『魏志倭人伝』などの冒頭の解説でも、紹介されていますから。古代史好きの方なら、あちこちで“目に触れた”ことがあるかもしれません。

けれども、ここに書かれた記事は、日本の古代史の学界では史実として認められていません。その証拠に、中学や高校の教科書でも、日本の古代史の史実として、最初に載せられているのは、ご存じの、次の一節です。

楽浪らくろう海中、倭人わじん有り。分れて百余国を為なす。歳時さいじを以もつて来り献見けんけんすと云う

(漢君地理志、燕地)

これが前漢末から後漢初頭、つまり西暦紀元前後の史実だ、というわけです。右の岩波文庫の解説(東大の和田清、石原道博さんによるもの)にも、そう書いてあります。つまり、“倭人が中国に貢献する”などというのは、日本列島では、弥生時代、中国では漢代がせいぜいのところだ。それ以前の周代など、そんなことはありえない。第一、日本列島では縄文時代の真っ最中じゃないか。そんなころ、「貢献」なんて。とんでもない話だ。これが今日までの日本の学界の通念、いわば「定説」だった、といっていいでしょう。

戦後の教科書は、その「定説」に従って書かれているのです。

もっとも、この史料を、のっけから否定する「定説」とはちがって、この記事に“何がしかの信憑(しんぴょう)性”を認め、この史料をもとに、自分の論をたてている、少数派もいます。

たとえば、騎馬民族説で有名な江上波夫(えがみなみお)さん。江上さんはここで「倭人」の貢献物だとされている「鬯草」もしくは「暢草」たるものに目をつけます。

「鬯(ちょう)。黒黍(くろきび)を醸(かも)して酒と為す、鬯と曰(い)う。芳草を築き以て煮(に)る、鬱と曰う。鬱を以て鬯に合し、鬱鬯と為す。之(これ)に因(よ)りて草を鬱金(うっこん)と曰い、亦(また)鬯草と曰う」

(説文通訓定声)

このように、この草は、中国の鬱林(うつりん)郡の名産の鬱金(うっこん)草だ、という解釈から、この「倭人」とは、鬱林郡に遠からぬ江南近辺に住んでいた種族だろう、と推定されます。つまり、日本列島の「倭人」ではないわけです。

もっとも“そのあと、この種族が日本列島へ民族移動したのではないか”というあたり、いかにも江上さんらしい雄大た論法となるのですが、ともかく「日本列島→中国本土」という、貢献ルートではないわけです(『続日本古代史の謎』朝日新聞社刊、所収講演)。

もう一人の少数派、井上秀雄(いのうえひでお)さんとなると、もっと“明確”です。江上さんの言われるように、この「倭人」は“江南の倭人”だ。つまり“古代の東アジアでは「倭人」と言っても、いろいろあったのだ。わたしたちの祖先にかかわりのある「日本列島の倭人」には限らない”というわけです。この立場から、のちにふれますように、東アジアの中の各地に「倭人」たるものの存在を“想定”しておられます。 ーーわたしはこれを「倭人多元説」と呼んでいます(井上秀雄『任那日本府と倭』東出版)。

いずれにせよ、江上さんも井上さんも、せっかくこの記事に“史料としての価値”を認めて下さったものの、そのまま素直に“日本列島の倭人”“わたしたちが聞き馴れている、あの倭人”とは認められないのです。

このような研究界の情勢は、わたしも知っていました。知ってはいましたものの、自身“なるほど”と“胸におちる”ものがまだありませんでした。

たとえば「定説」の場合、そんな、史実でもないデタラメな記事を、なぜ『論衡』という本は載せたのだろう。その本の作者の作り話なのだろうか。それとも無責任な流言蜚語(ひご)のたぐいを、軽率に載せただけなのだろうか。つまり、その本の作者は無責任な記事収集家にすぎないような人物なのだろうかと。

一方の江上説の場合、その「倭人」が江南から日本列島へ民族移動した、という確証があるのだろうか。彼らが稲をもって渡来したという確証は? では、なぜ“江南の文物”がもっと弥生期のはじめの九州などに現われないのだろう。中国文明圏の中にいたその「江南の倭人」たるものは、周末か漢初になっても、「文字」も知らなかったのか。

もし「文字」を知っていたなら、九州などの弥生期の開始と共に、中国式の「文字文明」も突如発生していいはずだ。また「文字」は別にしても、“江南の食器・江南の住居様式・江南の祭祀物さいしぶつ”などが、突如九州などにはじまってもいいはずだ。 ーーしかし、それはない。それに第一、「江南の倭人」渡来以前の、日本列島の原住民は何と呼ばれていたのだろう。「倭人」ではなかったのか、と。井上説も同じです。

古代の東アジアには、日本列島以外にも、各地に「倭人」と呼ばれる種族がいた、とします。では、それらの種族はその後、どこへ消えていったのか。それとも、突如種族名を変えてしまったのか。それは、なぜ。またそのことを中国という、あのとてつもない記録文明の主(ぬし)たちは、一切目をつぶっていて記録しようとしなかったのか。 ーーそういった疑問が雲のように湧(わ)きおこってきます。

井上さんは、つい一昨年までわたしと同じ町(京都府向日むこう市)に住んでおられました。五つ辻(つじ)という、文字通り五つの道路の寄り集まった所、この町のかつての中心でしょうが、そのそばに住んでおられました。わたしは朝鮮半島関係の史料で何か疑問がおこると、すぐ井上さんの所へ飛んでゆきました。そうすると、いつも快く疑問に答えて下さったり、史料を貸して下さったのです。そしてそのつど古代史の問題について、お互いにいろいろと話し合っていたこと、それは楽しい思い出です。

だが、この「倭人多元説」については、 ーー今や古代史通(つう)の方々には、おたじみになった説ですけれども、ーー 何かわたしには“ふっ切れない思い”で残っていたのです。以上がこれまでのわたしの状況でした。簡単に言えば、大きな「?」がわたしの心の中にあったのです。それを今回新たに“調べてみよう”と思い立ったのは、ほかでもありません。あの翻訳の刺激です。

古代東アジアで「中国海文明圏」というものが成立していたとすれば、その起源は相当に古いはずです。何しろ、そういう“内海地形”ができたのは、そんなに“最近”のことではないのですから。

(蓋培史石「黄河の水は江戸に通じる」〈人民中国、一九七七年一〇月〉は、一〜二万年前ごろは、最後の氷河期が訪れ、黄海が陸化していた時代だ」と、その立場から中国大陸と日本列島の文物《旧石器時代後期》の相似について論じています)

あのエバンズ夫妻の、有名な南米エクアドルヘの日本縄文土器波及論。エクアドルの西海岸、バルディビア遺跡に続々と出土した縄文式土器。それが日本列島の土器文化が伝播(でんぱ)したしるしであるとすれば・・・。それは紀元前三〇〇〇〜二〇〇〇年。実に縄文中期のことです。「あつものにこりてたますを吹く」のたとえ通り、「日本から世界へ」という矢印の方向をもつ影響などに対しては、一種のアレルギー症状を呈してきた、わたしたち敗戦後の日本人の物の考え方からすると辟易(ヘきえき しりごみ)させられるような、この学説ですが、現在のところ日本列島が地球上でも最古の土器製作地に属している、どうころんでも世界の中で屈指の古さをもつ土器生産地の一つであることは疑えない、という考古学上の事実を冷静に見つめれば、この学説を簡単には否定できないはずです(『倭人も太平洋を渡った』所収のエバンズ夫妻論文参照)。

もっとも、この場合、長大な太平洋の海流、つまり黒潮から北太平洋海流に至るルートを、果して縄文人が利用できたかどうか。 ーーこういう問題がおきて、これこそ右の本の主要テーマなのですが、それは今はさておきましょう。

これに比べれば、いま問題の中国海など、ほんの“ささやか”なものです。ことに九州と朝鮮半島の間など、まさに一衣帯水。これをしも、“縄文人には渡れなかった”と断定するとしたら、もはやその人は“アメリカの原住者(いわゆるアメリカインディアン)が広い意味でモンゴロイドである”という、現今一般的な考え方すら、否定するはめとなりましょう。なぜなら、少なくともあのベーリング海峡くらい渡らなくては、とてもアジアのモンゴロイドがアメリカ大陸へ行くことはできませんから(しかし、この本では、アメリカの新しい人類学者・考古学者たちは、この「ベーリング海峡渡海」を自明とする説を否定し、代って太平洋の“潮流と風”による渡来説をのべているのですが、詳細は右の本にゆずります)。

ともあれ、こんな壮大な地球的規模の大交流に比べると、いま問題の中国海交流や朝鮮海峡交流など、問題にならない、ささやかな海の領域です。これをもし、この間の古代交流を断乎(だんこ)否定するような論者がありとすれば、よほど“勇敢な”独断主義者(ドグマチスト)だ。 ーーわたしには、そう思われたのです。このように考えてくると、もしわが縄文人がすでに中国大陸の文明と交流していたとしても、何の不思議もない。そういう筋道になるはずです。しかしこれは一つの“理屈”にすぎません。

何かそれを確かめる“痕跡こんせき”はあるか。ところがその受けとめ手は、無類の記録主義者、中国文明です。とすると、そこに何か“記録されている”可能性がないわけではたい。ここまで考えがすすんできたとき、突如わたしの頭にひらめいたものーー 、それがあの『論衡ろんこう』の一節だったのです。

といっても「それがこれだ」、直ちにそう考える“勇気”はとてもわたしにはありませんでした。なぜなら、こんな古い時期の記録など、たとえあったとしても、“そうかどうか分らない”身元不明の断片として存在する。そんなところが関の山だ。わたしの中の常識的な状勢論が絶えずそうつぶやいていたからです。だから、『論衡』にその一句があるにはあったとしても、その史料としての信憑(しんぴょう)性を確かめることなど、まず無理だろう。九十九パーセントまで。わたしにはそう思われました。

だが、残りの一パーセントを、無駄でもいい、確かめてみよう。 ーーそれが翻訳を終え、人文科学研究所の図書館へ向ったときの、わたしの偽らぬ心理でした。

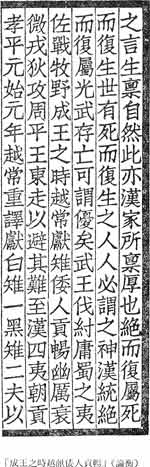

わたしをハッとさせたのは、問題の一句をふくむ文脈でした。先にあげた巻八、儒増篇の「周の時、天下太平・・・」の一句のあと、次のように文章はつづきます。

「白雉(はくち)を食し、鬯艸(ちょうそう)を服するも、凶を除く能(あた)はず」

白雉を献じたという越裳(えつしょう)とは、「交阯こうちの南」、つまり安南の南部にあった国。周公の居摂(きょせつ)六年白雉を献じた、と記録されています(後漢書南蛮伝)。

この献上された白雉は、中国(周)の天子たちによって“食べられた”もののようです。つまり、これを食べれば“吉を招き凶を除く”ことができる、と信ぜられたのでしょう。いわゆる“縁起物”です。

同じく鬯草(ちょうそう)の場合、「鬯」とは、「にほひざけ」で、くろきびでつくった酒(詩経、大雅や周礼(春官)の注記にあらわれています)、これは神にそなえる酒だ、と言います。そして「鬯草」とは、その神酒にひたす、香りのいい草のことです(例の「鬱金草」も、その一つです)。

周の天子たちは、“縁起物”としてこれを飲んだもののようです(「服」は服用)。そしてこの香草を献上したのが問題の「倭人わじん」というわけです。ところが、それは“効き目がなかった”とここに書かれているのです。「凶を除く能(あた)はず」の一語がそれをしめします。なぜ、それが分るのか。ほかでもない、その周王朝は現に“滅んだ”からです。この『論衡』が書かれたのは漢代(後漢)ですから、すでに周が亡ほろび、秦(しん)も滅亡した後です。ですから“周滅亡”は誰疑う者とてない、既定事実です。けれども、なぜ、それが「白雉」や「鬯草」の“効き目”と関係するのか。

思うに、これらの“縁起物”は、ただ天子ひとり、その“個人の吉凶”のためには限らなかったようです。つまり、その王朝自体が永遠に継続し、繁栄すること、それが真の「吉」だと考えられていたわけです。ですから、その“縁起物”服用も、天子個人の利己的行為(延命など)にとどまらず、「権力の永続」という、いつの世の権力者もとり憑(つ)かれた、あの最終願望を反映するものだったのでしょう。とすると、「周王朝滅亡」という現実は、この縁起物に効き目のなかった証拠。この本の著者はこう考えているのです。

さらにこの著者は、周の王朝のシンボルであった「鼎かなえ」についても言及し、それらも結局、周王朝に福をもたらすことができなかった(「福致(いた)す能(あた)はず」)とのべ、それらの鼎(「九鼎てい」・つまりこの宝物は九つあった、と言います)の行方について、

「秦(しん)、周を滅ぼし、周の九鼎、秦に入る」

と記しています。これは『史記』(封禅書ほうぜんしょ)や『漢書』(郊阯志こうしし)にも見える記事です。

つまり、この著者は“これら周の王朝の天子たちが霊能あり、と信じたものは、すべて空(むな)しかったのだ”と論断しているのです。

要するに、後漢代の“合理主義”の立場からする、周王期の“迷信”信奉主義への批判です。簡潔な筆致で明確にのべられているその論旨の骨太さに、わたしは目を見張りました。このような“合理主義”の伝統は、もちろん漢以前に遡(さかのぼ)ります。たとえば『論語』の有名な言葉

「子曰く、怪力乱神を語らず」

「子曰く、人に事(つか)うる能はず。况(いわ)んや鬼神に事えんや」

も、その例です。周代中葉、その内部にすでにこのような“合理主義”が語られていたのです。しかし、ひたすら“周王朝への忠誠”を説いた孔子の口からは、当然のことながら、このような周王朝批判は語られませんでした。「青は藍より出でて藍より青し」、わたしにはそういった感じさえしたのです。

さて、わたしにとって目をそらせることができなかったのは、次の一点でした。この著者が周王朝の迷信批判論の証拠として、この「倭人鬯草貢献」を使っていることです。ということは、この本の読者の間でこのことは周王朝の史実として疑われていない ーーこの著者はそう信じて筆をすすめているのです。「読者」とは、後漢当時の「読書階級」つまりインテリです。この「著者」もまた、当然その一人と言っていいでしょう。とすると、「越裳の白雉、倭人鬯草」が周王朝に貢献されていた。当時のインテリの間でそれは通念だったことになります。

それでなければこの著者の、こんな直截(ちょくせつ)な論法は、生れようがない。わたしにはそう思われたのです。

わたしは今までこう感じていました。従来、日本の学者の文の中に出てくるとき、断片的な言葉だけは引用されてはいるが、あまり信用されていない。とすると、もちろん『論衡』という本の中にこの句はたしかにあるにはあっても、たいして信用できるような形じゃないのだろう。おそらく無責任な伝聞か、人目を引く奇語、珍談の類を造作して書きつけてみた、そんな程度の書き方なのだろう、 ーーと。

それこそ根拠のない、漠(ばく)たる印象なのですが、そんな感じがわたしの頭を占め、先入観となっていたのです。ですから、実際に『論衡』を見、その骨太い論理の礎石としてこの一句がズッシリすえられているのを見たとき、わたしは全身からスーッと血の気が引いてゆくような緊張を覚えたのです。

この著者は誰だ。わたしの関心はまっすぐこの点に向いはじめました。後漢の王充(おうじゅう)という人物だ、ということは知っていたのですが、その王充が何者か、さっばり知らたかったのです。

中国の彪大(ぼうだい)な古代記録群。つまり「本」の中には、著者名は分っているが、その素性(すじょう)、経歴など一切伝わっていない。そういう“名前だけ残している”人々は数多いのです。もしかしたらこの人もそれでは?

こういうわたしの危惧は、この本を読み進むうち、僥倖(ぎょうこう)にも見事に粉砕されました。この本の最末巻である第三十巻、この巻全部が著者の自伝だったのです。こんなことは日本の本ではあまりありません。日本人の“テレ性(しょう)”のせいなのか、自分の著作の最後を堂々と自分の自伝で飾る。そんな本は珍しいでしょう。

わたしが三十代の日々をうちこんだ親鸞(しんらん)。そのライフ・ワークというべき教行信証の末尾には「後序こうじょ」と呼ばれる文章があり、そこには親鸞自身の自叙伝ようの部分があります。これが実は、親鸞二十九歳、三十三歳、三十九歳、五十二歳の各年代の自分で書いた文章をこの本を作ったとき連結して作ったものだ、ということを、わたしは史料批判の結果、明らかにしました(『親鸞思想 ーーその史料批判』冨山房刊)。ですが、これとてわずか五五四字。“もっと精(くわ)しく書いてくれれば、そんな苦労しなくてすむのに”史料批判のための分析と調査を積かさねながら、何度そう思ったかしれません。

親鸞伝でいつも研究者がみんなひっかかる、彼の妻の問題もそうです一人説・二人説・三人説とまことに、“かまびすしい”。五十二年の夏、幸いにもこの問題の根源に至る史料批判の道が見出(みいだ)されたのですが、こんな苦労も、本人がハッキリ叙述していてくれていれば、はじめから雲散霧消です。

こんなぐちを言ってみても、仕方ありません。それが歴史学という学問の宿命ですから。でも時にはそうぐちりたくなるほど、日本人は己を語ることをいさぎよとしない“歴史研究者泣かせ”の性分のようです。

もっとも中国でも、すべてそうだ、いつも自己を語っている、というわけではありません。たとえば『三国志』の著者、陳寿(ちんじゅ)が書いた自叙伝が出現したら、わたしたちは“狂喜”するでしょう。少なくとも倭人(わじん)伝の記述の背景が明るみに出され、分析は格段に進展すること、疑いなしです。孔子が書いた、とされる歴史書『春秋』にも、もし孔子自身が執筆した自叙伝が付せられていたら、これは興味津々たるものになりましょう。もっとも、例の『論語』にある、「吾(われ)、十有五にして学に志し・・・・・」は世界でもっとも.簡潔な精神の自叙伝だとは、言えましょうけれども。

中国の正史でも、自叙伝つきのものはあります。たとえば『宋書』。例の五世紀、倭の五王を記録した同時代史書。『三国志』に次ぐ重要な倭国史料です。この『宋書』の末尾には、著者沈約(ちんやく)の詳細な自叙伝がやはり丸一巻分、付せられています。倭人伝ですら、「『三国志』全体から倭人伝を見る」という視点が従来は欠けていたのですから、“倭の五王を『宋書』全体から見る”という視点が乏しかったのは、当然かもしれません。

従ってこの沈約自叙伝も、日本の古代史研究者に、それほど注目されずに来たのです。ともあれ、王充には、みずからの手による自叙伝があります。その上、有難いことにのちにのべるように『後漢書』などにも「王充伝」があるのです。

脇道はこのぐらいにして本筋にもどりましょう。『論衡』三十巻の自叙伝によると、王充は揚子江下流の会稽上虞(かいけいじょうぐ)の生れ。例の会稽山麓(さんろく)の町。後漢の光武帝の建武三年、つまり西暦二七年が彼の生年です。また彼のルーツは、魏郡(ぎぐん)の元城だったといいます。祖父の汎(はん)が「世の擾乱じょうらん」を避けてここ(会稽上虞)に移ってきたのだと彼は語っています。でも、ここで彼の全生涯を詳しくのべる必要はありますまい。まっすぐ、論証のキイ・ポイントに迫ってゆきましょう。

まず、わたしが目を見張ったのは、あの『漢書』の著者・班固(はんこ)との関係です。班固は建武八年(西暦三二年)の生れですから、王充とは五つちがいです。その上二人の間には ーーこれは自叙伝の中ではありませんがーー 面白いエピソードが伝えられています。

「班固、年十三。王充、之(これ)を見、其(そ)の背を拊(ふ)して彪(ひょう)に謂(い)って曰(いわ)く、『此(こ)の児、必ず漢事を記さん』と」

これは王充の自叙伝ではなく、『後漢書』の一節です。『後漢書』といっても、あの范曄(はんよう)が書いた分ではなく、三世紀呉(ご)の人、謝承(しゃしょう)の書いた同名の本です。その全体は現存していませんが、注記に引用されたりした断片だけが伝わっているのです。 この一句は范曄の『後漢書』に付せられた唐の李賢注(りけんちゅう 二十四史百衲本)によるものです。

史料として言えば、五世紀に書かれた范曄の『後漢書』以上に信憑(しんぴょう)できましょう。後漢の直後の三国代に書かれたものである上、謝承(しゃしょう)は会稽、山陰の人。つまり王充と同郷です。王充は後半生は郷里の間にあって『論衡』の筆を続けたようですから、謝承はその遺風の影響下に育ったのかもしれません(謝承の姉は、呉の孫権の夫人です)。

さて、このエピソードを解読してみましょう。「班固が十三歳のとき、五つ年上の王充がその班固の背をなでたがら、班固の父親の班彪(はんひょう)に言った。「『見てなさい、こいつは今に漢の歴史を書く男になりますよ』と」班彪は、『史記』をうけついで『漢書』を作ることを志し、光武帝にこれを許された人物です。いささか“役者”がそろいすぎている感じで、この話の信憑(しんぴょう)性を疑う人もあります(たとえば黄暉こうき撰『論衡校釈』)が、わたしにはそうとも.思われません。

第一、この王充の言葉はそれほど、大それた内容の予言ではありません。「こいつはよく勉強する.それに歴史が好きだ。きっと史官か記録官の試験にパスするぜ」。こういった感じです。時は漢代。記録官になれば「漢事を記する」のは、あたりまえのことです。決して史上一、二を争う歴史学の名著であるあのの作者とたることを予言した、などというものではない。洛陽(らくよう)の学生たちの問でのほほえましいエピソードにすぎません。

この点、のちの『抱朴子ほうぼくし』(晋、葛洪かつこう撰)では、同じ詔が、

「王仲任(充の字あざな)、班固の背を撫なでて曰く「此の児、必ず天下の知名と為(な)らん」と。

ということになっていよいよ“名著『漢書』の作者”への予言めいてきます。まさに話に“尾ひれが加わった”わけです(葛洪は四世紀前半、東晋(とうしん)のはじめの人ですから、三世紀の呉の謝承よりあとです)。それだけ“尾ひれ”のつかない謝承の記事の信憑性がますわけです。ですが、今はこの些々(ささ)たるエピソードそのものの信憑(しんぴょう)性が問題なのではありません。要は王充と班固が五つちがいで、ほぼ同世代の人物であったこと。共に洛陽の光武帝が創設した「太学」に学んでいたこと。このことはこの二人の伝(班固の『後漢書』など)や自叙伝から見ても動かせない事実です。

つまり、二人は「同世代のインテリ」だったのです。ということは、『論衡』(ろんこう)と『漢書』は、ともに同時代の同一の読者に対して書かれている。このことを意味します。つまり、“一世紀後半の後漢の高級官僚やインテリ”という、読書階級が対象なのです。

とすると、一方の『漢書』で、

「楽浪海中に倭人有り・・・」

と書き、他方の『論衡』で

「倭人、鬯草ちょうそうを貢す」

と書いてあるとき、同じ読者は当然“同じ倭人”として読むのではないでしょうか。また著者たち自身も、そう受け取られることを百も承知で、書いているのではないでしょうか。そうでなければ、たとえば王充は「江南の倭人」といった形容句を入れるはずです。これはいとも簡単すぎる操作ではないでしょうか。

同様に『漢書』の倭人記事が班固ひとりの“秘密の知識”で、大学に学んだ二人の「共有の教養」ではなかった。 ーーそう想定するのも不自然な話です。同じ「倭人」という単語を使っても、両者の実体は全く別。こんな理解は、何とも“強引な区分け”ではないでしょうか。

してみると、この『論衡』で「鬯草を献じた」とされている「倭人」もまた、「楽浪海中」にありとされる、あのおなじみの「倭人」だ。 ーーわたしは自然にそう結論せざるをえたかったのです。

このようなわたしの探究にクッキリした新たな道標が現われました。それは「金印」をめぐるテーマです。そう、志賀島(しかのしま 福岡県)から出土した金印です。「漢委奴国王」の五字が刻まれた、あの印が建武中元二年(五七)、後漢の光武帝から倭人(わじん)に与えられたのは、有名な話です(これを定説のように「漢の委(わ)の奴(な)の国王」と読むのはあやまり。「漢の委奴(いど)の国王」と読むべきです。このことは『失われた九州王朝』で論証しました)。

この金印が与えられたとき、いま問題の二人、王充と班固の二人はどこにいたのでしょうか。幸いに王充の所在をしめす史料があります。

「充、幼にして聡(そう)朗、大学に詣(いた)る。天子の辟雍(へきよう)に臨(のぞ)むを観(み)、六儒(りくじゅ)論を作る」

(袁山松「後漢譜」)

袁山松(えんざんしょう)は東晋、四世紀の人ですが、この人も「『後漢書』」を作りました。やはり現存していませんが、右の一節は范曄(はんよう)の『後漢書』の李賢注(りけんちゅう)に引用されたため、現代のわたしたちの眼前に残っています。

さて「天子の辟雍に臨むを観」とある「辟雍」とは大学の中央にあって「大射の礼」を行うところだといいます。これが完成したのは、光武帝の死んだ建武中元二年の翌々年。明帝の永平二年(五九)のことです。

「(永平二年、十月)辟雍に幸し、初めて養老の礼を行う」

(後漢書明帯紀)

王充はこの盛儀を見て、「六儒論」を作った、というのですから、当然このとき“洛陽らくようにいた”ことになります。つまり「太学」にいたわけです。ときに三十三歳です。ですから、その前々年、三十一歳のとき、建武中元二年も、やはり洛陽の「太学」にあって「倭人への金印授与を見ていた」ことになります。なぜ、こんな微細な年時にこだわるか、というと、このあと王充は郷里(会稽かいけい)に帰り、以後、中央に出てこないからです。しかし、右の史料のしめすとおり、「金印授与」の頃には、まだ洛陽にいたのです。これに対し、班固の方はどうでしょう。建武三十年(五四)、父の彪が死に、郷里(扶風ふふう郡の安陵県。長安の近く)に帰った、といいますから、この三年あとの金印授与の年には、もしかしたら洛陽にいなかったかも知れません。しかし、やがて永平年間、明帝に見出(みいだ)されて「郎・典校秘書」となり、「蘭臺らんだい令史」に叙せられ、着着と中央の第一級史官としての道を歩みはじめたことは、彼自身、『漢書』末尾の自叙伝(巻百、上、下)で語る通りですから、建武中元二年の「倭人への金印授与」についても、朝廷内の最上の資料に接していたこと、言うまでもありません。

わたしがこんなことをくどくど言うのは、なぜかと言いますと、王充にとっても、班固にとっても、「倭人」と言えば、“つい、この間、光武帝から金印を与えられた、あの倭人”というイメージだった。そのことを立証するためです。

金印というものは、それほど頻繁(ひんぱん)に与えられるものではありません。中国の印書、印譜類を見るとすぐ分りますが、圧倒的にほとんど大部分は銅印。銀印はほんのわずか。次は鍍金(ときん 金メッキ)印。これもわずかです。文字通りの金印となると、まさに稀有(けう)と言えましょう。ことに「夷蛮いばん」の国王に与えられた金印となると、今までに発見されているのは、東西たった一つずつ。一つは江戸時代天明年間に出土した、我が志賀島の金印(表紙カバーの図参照)。もう一つは戦後、中国の雲南省の嗔*池(てんち)のそばから出土した嗔*王(てんおう)の印。いずれも漢の天子から与えられたものです(当時は嗔*池付近も「夷蛮」の地だったわけです)。

嗔*(てん)は、口編の代わりに三水編。 JIS第三水準ユニコード6EC7

というような状況ですから、“夷蛮の国王に金印が与えられた”というのは、注目すべき“事件”だったわけです。漢の王朝としては、“遠方の夷蛮の王者が服属してきたのは、漢の天子の徳が天帝に認められた証拠”としてコマーシャルしたかったわけで、盛大な儀式の中でこれらの金印が授与されたことと思われます。

ちょっとつけ加えますが、このようた「金印授与」は、楽浪郡治(今の平壌付近)といった、“中継地”で行われるものではありません。その夷蛮の王の使者が都(後漢では洛陽)に来て、“天子に拝謁”して行われるのが原則です。

志貨島の金印のときも、

「(建武中元二年、春正月)東夷の倭奴国王、使を遣わして奉献す」

(『後漢書』、光武帝紀下)

「建武中元二年、倭奴国、奉貢朝賀す。・・・光武、賜うに印綬(いんじゅ)を以(もつ)てす」

(『後漢書』倭伝)

とあるように、「朝賀」というのが、それ(朝廷への直接の拝謁はいえつ)をしめしています。単に「貢献」なら、楽浪郡治へ行けば、それでいいのですが、それとこれとはちがうのです。この点、『三国志』の魏志倭人伝にも、その冒頭に、

「倭人は帯方東南大海の中に在り。・・・漢の時朝見する者有り。

というのは、同一の事実(朝廷への直接の拝謁)を指さしていたわけです。

この事実は、今のべたように王充、班固のよく知るところ。そして何よりも当時の洛陽のインテリたち、つまり当時の読者にとって鮮烈な印象を与えられた“最近の事件”だった。すなわち、「倭人」と言えば、当然“あの、金印を与えられた倭人”だったのです。 ーーこの一点をわたしは確認したかったのです。すなわち、“周の時、鬯草ちようそうを献じた”とされているのは、「志賀島の金印の倭人」だ。わたしたちは、意図的な後代の“読みかえ”をやめ、原著者・王充の意思を尊重する限り、率直にそう理解するほかはないのです。

“倭人(わじん)の身元(みもと)は分った。「鬯草貢献」が後漢代の常識だったことも認めよう。だが、だからと言って、それが本当に史実だった、言えるのか”。そう問い返される人もありましょう。

この問いに対する、わたしの答えをズバリ言いましょう。“どうも、史実と見る可能性が高い”と。なぜなら、短い秦(しん)の王朝四十年あまりをはさんで、周王朝は漢の“直前の王朝”と言っていいくらいです。ですから、その王朝のことが、漢代に“著者と読者間に周知の事実”といった形で書かれている。とすると、これは事実である可能性は高い、と考えなければなりません。ことに周も漢も“文字による記録”を行う、十二分の実力をもった王朝なのですから(今、残っている記録は、「偶然の神々」の掌(てのひら)にこぼれた遺存物にすぎません)。

それにこれを“裏づける”かに見える考古学的な徴証も、チラホラ散見するのが分ってきました。たとえば明刀銭。周代、東北端の国、燕(えん)の通貨だと言われています。今の北京を都とした国ですが、この通貨が日本列島内にあちこち、出土するのです。沖縄の城岳(ぐすくだに)貝塚から発見されたのは、有名ですが、ほかにも広島県三原などからも出土したと伝えられています。また鹿児島県広田の貝製装身具もよく知られています。弥生中・後期の出土とされているものですが、その模様は、殷(いん)周の銅器の、あの饕餮文(とうてつもん)を思わせます。これらは殷末、周初のものが多く、日本の弥生期とはかたりな“時のへだたり”があります。ところが、フト気がついたのですが、やはり例の燕の瓦(かわら)に、これとソックリな文様があったのです。これたら、地理的にも時問的にも、先の明刀銭と相重なるなる関連です。

少なくとも“周末の戦国期から日本の弥生期へ”という“文化伝播でんぱ”の徴証が見られるのです。中国で文様が「伝世」して漢代に“伝播”してきたのか、それとも周代に日本列島へ“伝播”して日本側で「伝世」したのか。この量の“少なさ”のために確定はできませんが、何しろ、日本列島内に周王朝の統属下の一国である、東北端の燕文化が“侵入”した形跡は、歴然として疑えません。あっちこっちに「侵入者」のにおいが残っている。そんな感じなのです。

ですから、わたしはこの『論衡ろんこう』の記述の史料としての“身元の確かさ”が分ってきた今、“これは迂闊(うかつ)に疑えないぞ。少なくとも、周末、戦国期あたりとして、なら”。 ーーこう考えたのです。

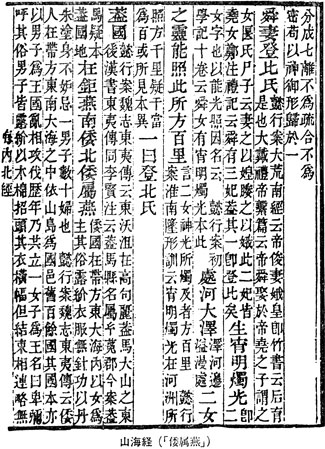

燕と倭(わ)との関係をしめす、見のがせぬ史料があります。『山海経』です。

「蓋(がい)国は鉅燕(きょえん)の南、倭の北に在り、倭は燕に属す」

(山海経海内北経)

「蓋国」というのは、朝鮮半島の国です。『三国志』の魏志東沃沮(ひがしよくそ)伝に、

「東沃沮は高句麗の蓋馬大山の東に在り」

とありますように、高句麗の故地に「蓋がい」という国があったようです。中国では「蓋」という姓があります(広韻こういん)。

「蓋氏、斉の大夫より出(い)づ。采(さい)を蓋より食し、邑(ゆう)を以もつて氏と為(な)す」(古今姓氏書弁証)

中国海の北部(黄海)をはさんで西岸に蓋氏、東岸に蓋国。この両者の交渉は極めて興味深いところです。ですが、今その問題はさておき、蓋国が朝鮮半島北半(平壌あたり)を中心とする国であったことは、十分に察せられます(「鉅燕きょえん」の「鉅」は「巨」と同じで、“大きい”の意。戦国期には北京を中心に鴨緑江北辺にまでのびていたとされています)。

さて、その「蓋国」は「倭の北に在り」と書かれています。これは“海をへだてて倭と相対している”といった表現ではなく、むしろ直接“陸上で接している”といった感じです。少なくとも「鉅燕の南」というのと、一対(つい)、同列の表現です。とすると、“この「倭」とは、朝鮮半島南半の国ではないか”。こういう理解が自然に生れます。事実、井上秀雄さんなどは、例の「倭人多元説」の立場から、“当時代、朝鮮半島内の朝鮮人を「倭人」と呼んでいるのだ”という理解をとっておられます(井上秀雄『古代朝鮮』)。

しかしこれも、客観的な文献処理からは、従いにくいところです。たぜなら、この『山海経』は周代、戦国期の成立で、前漢期に増補された、と言われます。それが前漢末の大歴史家、司馬遷によって、『史記』にも引用されています。

従って、後漢はじめの人たる、班固や王充にとっても、この『山海経』は、必須(ひっす)の教養のもと、共有の知識を与えた地理書だったはずです。ということは、班固や王充にとって「倭」と言えば、まず第一にこの『山海経』の一節。これを思い浮べたのではないでしょうか。そして同時代の読者もまた。

すなわち、「楽浪(らくろう)海中に倭人有り」も、「倭人、鬯草(ちょうそう)を貢す」も、既存の知識との関係で言えば、いずれも“『山海経』に、蓋国の南にあり、とされた、あの「倭」は”という意味だったはずです。少たくとも、読者はそう受け取った。ですから、もし“それとは別”の、同名の国や人を指したい、と思ったら、当然そのことを直指する一、二語を、形容句として、あるいは注記として付加すればいいわけです。それがない限り、これを“別々に受け取れ”とは、言う方が無理です。

というわけでわたしはやはり、この『山海経』の「倭」も、わたしたちおなじみの「倭」と別物ではない、と思います。

わたしの『「邪馬台国」はなかった』をお読みになった方は、すでにご存じのはずですが、『三国志』魏志倭人伝に書かれた倭国は、九州北岸から朝鮮半島南岸にまたがる海峡国家です。

釜山(ふざん)から金海あたりに当るとされる「狗邪韓国こやかんこく」は“倭地に属する”とされています。その端的な証明は、

「倭地を参問するに、海中洲島の上に絶在し、或は絶え或は連なり、周旋五千余里なる可し。(魏志倭人伝)

とある一節です。一方で、

(A) 郡より女王国に至る、万二千余里。

(B) 其の北岸狗邪韓国に到る七千余里。

右の(A)から(B)をさしひいたのが、先の「倭地五千余里」であることは、多くの人々の認める通りです。ということは“狗邪韓国が倭地に入っている”と『三国志』の著者、陳寿に(すなわち、西晋せいしん朝に)認められていることをしめしています。もしそうでなければ、倭地の最北端は対海国(たいかいこく 対馬つしま)とたります。その場合には、(A)から(B)を引いたものから、さらに「狗邪韓国 ーー 対海国」間の距離(一千余里)を引いたもの、つまり「四千余里」が倭地となるはずです。

ところが、そうでなく、「倭地五千余里」と書かれている。そのことは、やはり“狗邪韓国は倭地”を意味するのです。この点、『魏志』韓伝の、

「韓は帯方(たいほう)の南に在り。東西、海を以(もつ)て限(かぎり)と為す。南、倭と接す」

の表現も、やはり朝鮮半島南端が倭地である、という認識をしめしています(倭地なのに、なぜ「狗邪韓国こやかんこく」と表現されているか、という問題については、すでに別に論じましたので、参照して下さい。『邪馬壱国諭争、下』東アジアの古代文化13号。一九七七年秋)。

以上のような『三国志』の記述は、考古学上の出土物によっても、裏づけされています。博多湾岸を中心として、ここに圧倒的に集中した出土を見せる、(中)広矛ひろほこ、(中)広弋(ひろか)の鋳型。その(中)広矛、(中)広弋の実物が釜山、金海から大邸(たいきゅう)に至る、洛東江(らくとうこう)沿いに分布を見せているのです(『古代史の宝庫』九州、朝日新聞社刊参照)。

以上のような三世紀の状況から見ますと、『山海経』が朝鮮半島南半に「倭」を描いているのを、あながち、斥(しりぞ)けるわけにはいきません。それが三世紀のように、南岸のみか、それとも、もう少し広がりをもっていたか。それは不明です。それは「蓋国」の広がりを、朝鮮半島北半と考えるか、それとも半島全域と考えるかによってきまるでしょう。

今、わたしに注目されるのは、「倭は燕えんに属す」の一句です。「属す」とは、何を意味する言葉でしょう。“地理的に属している”というのでは、意味をなしません。やはり、それは“政治的に属している”ことです。いいかえれば“その倭人は燕へ貢献物を持参していた”ということです。「貢献物」こそ、“政治的に属す”ことの“物理的証拠品”なのですから。とすると、“倭人は燕に貢献物をもっていっていた”ことになるわけですが、「燕」は決して終着点 ではありません。“周の天子のもとの燕王”なわけですから、「夷蛮いばん」が燕王に貢献物を持参する、ということは、実は“燕王を通じて周の天子に頁献する”ことなのです。とすると、ここにも ーーこの戦国期の周の書物にもーー 「倭人の周王朝貢献」の事実が裏づけられていたことになるわけです。

このように、文献的にも、異種異時代の史料が同一事実を指さし、考古学的にも、そのにおいがちらほら残っている。 ーーこのことから、わたしは考えました。“どうも、周の末期、つまり戦国期なら、一応、疑えないのではないか”と。ところが、そのようなわたしの予測を裏切って、事態はとんでもない所へ“飛び火”してしまったのです。

『邪馬壹国の論理』 へ