『よみがえる九州王朝』 へ

「魏・西晋朝短里の三論証」 『古代の霧の中から』 へ

『邪馬壹国の論理』へ

古田武彦

前回は七世紀から五世紀へと、歴史の大河を遡(さかのぼ)った。目指すところ、それは三世紀だ。あの卑弥呼(ひみこ)の時代である。わが国の古代史論争の“目玉”百花繚乱(りょうらん)の地だ。

戦前と同じく戦後の教科書も、七〜五世紀については、天皇家中心主義のコンクリートで一律に舗装していた。が、ここでは“「邪馬台国」には近畿説と九州説がある”という“学説の分裂”を告白しているのだ。 ーーなぜか。

読者は思うだろう。“三世紀ともなると、原史料の記述が簡略なせいだろう、後代(七〜五世紀)と比べて”と。ところが、逆だ。倭国の都に至る「行路記事」について、『三国志』の魏志倭人伝(ぎしわじんでん 三世紀)はもっとも詳しい。『隋書ずいしょ』(七世紀)は前回にのべたように、極めて簡略。『宋書そうしょ』(五世紀)に至っては皆無なのだ。ではなぜ、“一番詳しい三世紀”で、分裂が生じたのか。ここに「邪馬台国」論争誕生の一番深い秘密がある。

近畿説の確立者、それはここでも、江戸前期の松下見林だった。前回にものべた『異称日本伝』の著者だ。卑弥呼の都は「邪馬壹やまいち国」(「邪馬一国」とする版本もある)である。倭人伝には、そう明記されている。だのに彼は“日本では、王とは、天皇家以外にない”という、例の大前提から、「邪馬臺(「台」は当用漢字)国」と直して、全くこれを疑わなかった。なぜなら“「大和」と読めぬなら、読めるように直せばよい”これが彼の信念だったからだ。すなわち“天皇家中心主義が根本である。外国史料がそれに合わぬなら、合うように直せ”このやり口だ。「近畿邪馬台国」説の両脚は、このような皇国史観の手法の真上に突っ立っている。近畿説論者の“どんなに一見学問的な”弁舌も、この基本事実を消すことはできない。

では、九州説はどうか。実は、この方がもっとひどい。その創始者は江戸中期の新井白石だ。彼は、「邪馬臺国 ーー 筑後山門」と書いている(『外国之事調書』)。おかしいのは、近畿説を斥(しりぞ)け、九州に都を求めたのに、改定名称「邪馬台国」をそのままもってきたことだ。天皇家の本拠地「大和」に合わせるための強引な「改定」、それが「邪馬台国」だった。だのに、“その同音地名がここ(九州)にもある”というのでは、無意味だ。動機をはなれて結果だけが、バラバラにひとり歩きさせられているのである。

このような方法上、根本の矛盾。その真上に立ちながら、「九州邪馬台国」論者が学術用語でいろいろと“理くつづけ”してみても、それは結局空しい、なぜなら本来、“天皇家のための「邪馬台国」”だった。それがことの、隠せぬ本質なのであるから。

しかし、その後の近畿論者や九州論者は、あらかじめ結着点(大和や山門など)をきめ、これに「行路記事」を合わせようとした。ところがそのためには、不幸にも倭人伝の「行路記事」は詳しすぎたのだ。そこで「南」を「東」に変えたり、「一月」を「一日」に変えたり、何としても無理をつづけねばならなくなったのである。

では、どうしたらいいのか。簡単である。「帰着点先ぎめ」主義を捨て、倭人伝のしめすままに「行路」を辿(たど)り、そして帰着すればいい。それだけのことだ。”

四つのポイントに分けてのべよう。

第一、正始元年(二四〇)、魏の使者(帯方郡使)は倭国に来て卑弥呼に会ったという。つまり邪馬一国という女王の都に入ったのである。またそうでなければ、「郡より女王国に至る、万二千余里」というような、都までの総里数が書けるわけはない。

第二、行路記事で、「各部分の里程」は、帯方郡治(ソウル付近。西北か)から不弥国(博多湾頭)まで書かれている。それ以後はない。ということは、ここ(不弥国)までで魏使の行程は終わった、と考えるほかないのだ。すなわち博多湾岸が卑弥呼の都、邪馬一国のありかである。

第三、右以後に書かれている「水行二十日」(投馬国に至る)は傍線行程(不弥国からの分岐)だ。また部分里程の中でも、「伊都国〜不弥国」間の「百里」は、「動詞プラス至」の形で書かれていず、傍線行程。そして問題の「水行十日・陸行一月」は帯方郡治〜邪馬一国間の総日程である。

第四、従来の読解の盲点、それは対海国(方四百里)・一大国(方三百里)の周辺(半周)を行程に入れなかったことだ。

これによって「部分里程の総和は全里程に一致する」のである。そしてわたし以前のいかなる論者も、この不可欠の命題を無視したままで読んできた。しかしこの点が、問題解決のためにとくに重要だと、わたしは考える。なぜなら、倭人伝内が整合せず、“矛盾したままでいい”ような説なら、それこそ論者の頭の数だけ立てられる。未来永劫(えいごう)、論争が決着するほうがむしろ不思議だからである。

このようにして「女王国は博多湾岸にある」という命題がえられた。この命題は考古学的出土品からの検証にもピッタリ一致する。だが、紙数上、今回はふれない。関心のある方は『ここに古代王朝ありき ーー 邪馬一国の考古学』(朝日新聞社刊)で見てほしい。

いよいよ最近の論争点にふれるときがきた。(一)国名問題、(二)里数問題、(三)その他、の三つに分けてのべよう。

古代史界では「邪馬台国」と、ながらく呼び慣らわしてきた。その上、これをもとに「帰着点先ぎめ」主義を横行させてきた。だからこれを拒否するわたしに対し、反論が集中した。

まず、注意しておきたいことがある。それは五世紀に成立した『後漢書ごかんじょ』(范曄はんよう著)には、文字通り「邪馬臺国」とあることだ。これに対するわたしの立場は明確だ。(1)五世紀の倭国の都は「ヤマダイ」と呼ばれていた。(2)『後漢書』には「臺」を「ト」の表音に使った例はないから、これは「ヤマト」ではない。(3)唐宋代の史書(『隋書』『梁書りょうしょ』『太平御覧』等)は、多くこの『後漢書』の名称に従った。以上だ。

前回にものべた通り、「倭の五王」は九州の王者だった。卑弥呼の後継王朝だ。その五世紀なら、都が「邪馬台国」と呼ばれていたのである。

これに対し、七世紀以降の唐宋代の史書(『隋書』『梁書』『太平御覧』等)によりすがり、三世紀の『三国志』の「邪馬壹国」を斥ける論拠としようとする論者が現われた。その論法は次のようだ。“『三国志』の現存最古の版本(紹興本・紹煕しょうき本)は南宋代のものだ。これに対し、右の史書は唐や北宋のものだから、こちらの方が古い。だからその「邪馬臺国」の方が信用できる”と。これは“時のトリック”だ。なぜなら、日本の例で考えてみるがいい。“現存の『古事記』『日本書紀』の完本がそろうのは、南北朝以降の写本だ。だから鎌倉時代の慈円の書いた『愚管抄』や親鸞(しんらん)の書いた『和讃』中の古代の記事(たとえば聖徳太子について)の方が、『古事記』や『日本書紀』より信用できる”こんな議論をしたら、誰が信用するだろうか。その論者の顔をあきれてまじまじと見返すことだろう(『扶桑ふそう略記』や『神皇正統記』をとっても、同じことだ)。もちろん、慎重に言えば、それらの古代記事や引用の方が正しく、『古事記』『日本書紀』の記事のあやまりを“正す”ことのできる、そんなケースが絶無とは言えぬかもしれぬ。しかし“そのケースだ”と言う論者には、どんなに厳密な論証が要求されても、されすぎることはない。ただ“こちらの鎌倉期の文献の方が『古事記』『日本書紀』の現存写本より古いから”そんなていの論だけではとても無理だ。これは史料批判の常識である。

このような強引な議論に大学の専門的な学者まで頼っているのを見て、わたしはまず思った。“この人たちには古写本や古版本の史料批判の経験がないのかな”と。しかし本当の理由は、別にあろう。“見林や白石の立てた近世史学の説、天皇家中心主義の手で生み出された学説、その「邪馬台=ヤマト」の旧説を新たに正当化する”という、その「無理」を出発点にしたため、こんな苦肉の理由づけに奔(はし)らざるをえなかったのである(たとえば「『魏志』の『倭人伝』をどう読むか」〈対談〉直木孝次郎・松本清張氏、「歴史と人物」昭和五十年四月号参照)。

もう一つ、例をあげよう。わたしははじめ『三国志』の写本を探した。そして現存唯一の写本(残片)とも言うべき「呉志残簡」を見出した。そして“狂喜”した。没頭した。ところが現存『三国志』の該当部分と詳細に比較点検すると、両者“別系統本”であることがやがて判明した。差異が大きすぎたからである(偽作説もあった)。こんなことは古写本研究上、よくあることだ(たとえば、親鸞の『教行信証きょうぎょうしんしょう』において、自筆本なる坂東本と専修寺本〈弟子の書写〉・西本願寺本〈親鸞死後の書写〉との間に字面の差異が数多いことは著明である)。これがわたしの研究経験だった。しかるに最近、これを“現存『三国志』にあやまりのある証拠”のように論じておられる人があった(安本美典氏)。これも、“別系統本”に関する史料批判の常道をわきまえぬ見解だ。やはり“原文の邪馬壹国を何とか否定しよう”とするあまり、この“無理”に陥られたのであろう。

要するに、『三国志』の全版本すべて邪馬壹(一)国だ。これをこちらの都合で(「ヤマト」に合わせるため)書き変えてはならぬ。 ーーこの単純な事実が根本だ。

卑弥呼の国を「邪馬台国」と書いてはばからぬ、現今の教科書。それが「邪馬一国」と正しく書き改められるべきは、当然だ。文部省の調査官たちが、いくら“「邪馬台国」のままでいい”と、権限、権威をもって“お墨付き”を与えたとしても、それは真実とは関係がない。

第一書『「邪馬台国」はなかった』を書いたあと、最初に経験した大きな論争。それは榎一雄氏との間だった。東大現役時代に発表された「榎説」と呼ばれる“放射線読法”で有名だ。一九七三年(五、六月)、読売新聞紙上に十五回にわたって「邪馬台国はなかったか」という題の論文を出し、わたしを攻撃された。そしてわたしは「これは前半であり、目下後半執筆中」の旨のお手紙をいただいたのである。これに対し、わたしは直ちに十回の反論を同紙(九月)に載せた(『邪馬壹国の論理』朝日新聞社刊所収)。以後、「後半」は今に至るまで出ない。右の前半は、もっぱら国名問題、『三国志』の版本問題であったから、肝心の行程問題が予想される「後半」が出なかったのは残念だ。

これより早く、里数値問題で反論されていたのが、山尾幸久氏『魏志倭人伝』(一九七二年、講談社)だ。倭人伝の里数値は、いずれも漢代の里単位(通例、一里=四三五メートル)では理解できぬ。五〜六倍の“誇大さ”だ。例の「一万二千里」も、漢代の里単位なら、女王国は赤道の彼方になってしまう。これに対してわたしは「魏・西晋せいしん朝の短里」という概念を提起した。“『三国志』は「一里=約七五メートル」の里単位で書かれている”そうのべた。これに対し、“誇大値は倭人伝と韓伝だけ”という山尾氏の立場から反論されたのである。けれどもわたしが「魏晋(西晋)朝短里の史料批判」(一九七四年、『邪馬壹国の論理』所収)で右の山尾氏の本の所論に対する詳細な再批判を行なって以来、氏の応答は絶えた。

それから十年近く、学界からの反応はほとんどなかった。代わって藪田嘉一郎(「歴史と人物」一九七五〜六年)、白崎昭一郎(「東アジアの古代文化」一九七五〜七年)といった在野の研究者との間に論争を交えた。そして果然、昭和五十五年初頭、安本美典氏の『「邪馬壹国」はなかった ーー古田武彦説の崩壊』(新人物往来社)の出現を見たのであった。その主題は、わたしの第一書のパロディだ。副題も「九州王朝の証言(五) ーー『定説』の崩壊」(「東アジアの古代文化」、一九七九年秋)というわたしの論文のパロディ。内容もまたパロディで満たされ、非難や中傷が多い。しかし学者の、かくもなりふりかまわぬ態度は、むしろ“光栄”かもしれぬ。なぜなら感情的な攻撃、それは論者の強さをしめすものでなく、弱さをしめす、これが榎氏との応答以来、わたしの知るところだからである。第一、感情的な応答は読者の迷惑。それゆえことを実証的側面に限定し、正確に再批判しよう。

安本氏がその著述の過半を「里単位」問題にあてられたのは一識見だ。倭人伝の行路記事を理解する上で不可避のポイント。多くの古代史の専門家がこれに深くふれずにきた方がおかしいのだ。以下、安本氏の立論を検討しょう。

わたしははじめ、氏の説を「東夷伝短里説」かと誤解していた。なぜなら安本氏は、「地域的短里説。魏の時代、『短里』は、朝鮮半島を中心に、倭にかけて、地方的に行なわれていたと考える。すなわち、『短里説』は、『三国志』の『魏志』の『韓伝』『倭人伝』の部分について妥当すると考える。私は、この立場に立つ」(傍点、古田。インターネットでは赤色表示。「数理科学」一九七八年三月号「邪馬台国論争と古代中国の『里』」)とのべておられたからである。

右の前半では“朝鮮半島を中心に短里”というのだから、“北は東北省南辺あたり(高句麗こうくり・夫余ふよ等)から南は倭国まで短里”の意と見える。“そこで、当然、韓伝・倭人伝は短里となる”そういう趣旨にうけとったのである(「九州王朝の方法 ーー証言(2)」「東アジアの古代文化」一九七八年秋)。ところが、安本氏の主張はちがっていた。後半が実体、それをもとに(同意として)前半をうけとるべきだとのことだったのである。これは「すなわち」という接続辞の用法としては適切でない。だが、それもよい。わたしたち日本人はしばしば気つかずに“あいまいな”文章を書いているものだから。論争でことが鮮明になれば、それでよいのだ。だが、安本氏が、わたしの理解を“悪意のすりかえ”のようにくりかえし中傷しているのを見ると、不審だ。自己の文章の“不備”を棚上げしておられるからである(氏は今回の本で右の「朝鮮半島を中心に」を「朝鮮半島から」に書き変えておられる。一四一ぺージ)。

ともあれ、氏が山尾氏と同範囲(ただし山尾氏は“巨大”説)の「倭人伝・韓伝短里説」であることが判明した。これを批判しよう。

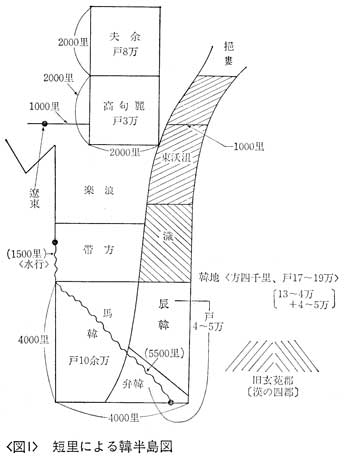

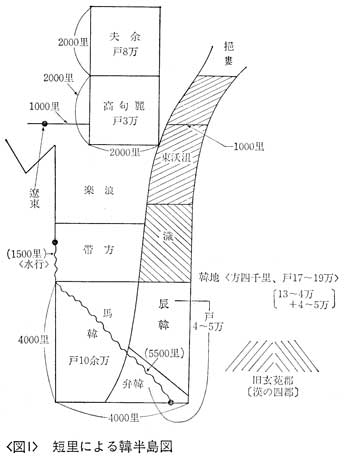

東夷伝には「(韓地)方四千里」と並んで「(高句麗)方二千里」「(夫余)方二千里」がある。これを図示(一〇七ぺージ参照)してみよう。

高句麗の東西について、左の記事がある。

(イ)(高句麗)遼東(りょうとう)東、千里に在り。

(ロ)(東沃沮よくそ)西南長、千里なる可し。

すなわち朝鮮半島北辺は“千里プラス二千里プラス千里”でほぼ「四千里」というわけだ(右の(イ)(ロ)の位置解釈に多少の差があっても、大勢は変わらない)。朝鮮半島南辺(韓地)の「四千里」と同じである。つまり半島の現形がほぼ正確にとらえられているのである。これがもし、北辺の方だけ「漢の長里」(南辺の短里の約六倍)だったとしたらどうだろう。北辺は短里に換算すると二万四千里(五倍だと二万里)となって、半島の現形はこわれてしまう。しかも高句麗・東沃沮は魏軍(毋丘倹かんきゅうけん)の長征路だ。日本海岸に達したことが書かれている。一方の韓地も魏軍(楽浪らくろう・帯方郡側)の韓側との激戦地だ。戦争というリアルな認識で大勢の魏人の目と足が知ったところ、六倍や六分の一の誤認など、おきようはない。

この点、人口の密度から見ると、一暦明瞭(めいりょう)だ。韓地=馬韓十余万、辰韓・弁韓四、五万。計、戸十七〜九万。高句麗=戸三万。韓地は高句麗の約六倍だ。面積比は四倍(一辺四干里と二干里)だから、平坦な韓地の方が一倍半の人口密度、というわけだ。ところが、高句麗の「方二千里」が長里だったとしよう。短里に換算すると「方一万二千里」だから韓地の九倍の面積。それで人口が六分の一だから、密度比は「一対五十四」だ。いかに山地と平坦地とはいえ、一国の平均密度にこんな大差があろうか。考えられない。この点からも、「朝鮮半島北半長里」説は成立できない。

悒*婁(ゆうろう)の悒*(ゆう)は、立心編の代わりに手編。第3水準ユニコード6339

穢*(わい)は、三水編に歳。第4水準ユニコード6FCA

なお興味深い現象がある。東夷伝中、穢*(わい)・東沃沮(ひがしよくそ)・悒*婁(ゆうろう)は面積・戸数とも書かれていない。このうち悒*婁は分かる。「未だ其の北の極まる所を知らず」というのだから、当然である。ところが穢*と東沃沮はちがう。北の夫余・高句麗と南の韓地の中間だ。楽浪・帯方郡のすぐ東隣である。ここの面積や人口を、中国側が知らない、というのはおかしいのだ。この答えは、やがて分かった。肝心の楽浪・帯方郡の面積や人口も書かれていないのである。知らなかったのだろうか。とんでもない。直轄地だ。“知りすぎていた”自明の知識。だから書かなかった。そう考えるのがすじだ。ところで東夷伝によると、東沃沮はもと漢の玄菟(げんと)郡。郡治が沃沮城におかれていた。のち南半を分けて東部都尉の官を不耐城においた。のちの穢*の都である。つまり東沃沮、穢*とも、旧直轄地だ。だから書かれていないのだ。やはり既知の「自明の知識」だったのである。こう考えてくると、重要な事実が浮かび上がる。“韓地の北辺「四千里」というのは、すなわち帯方郡・旧玄菟郡の南辺の長さである”ということだ。陸地の中の国境において“一方からだけの国境”ということはありえない。同じく、高句麗の南辺「二千里」は楽浪郡(および旧玄菟郡)の北辺だ。いずれも“中国側の直轄地の北辺と南辺の長さ”なのである。それを一方は短里、一方は長里で書く。そんな馬鹿げた書き方があろうか。この一点を考えてみても、「朝鮮半島北半長里」説は成立できない。

もう一つ。倭人伝に書かれている「帯方郡治〜狗邪韓国」内の七千余里。この最初部分(帯方郡治から韓国西北端まで)が帯方郡治内であることは当然だ。七千余里が短里なら、その一部たる帯方郡内通行部分(干五百里前後か)もまた短里。それは当然だ。この事実からも、「帯方郡治内の距離が短里で測られている」こと、それは明白だったのである。この点も、右にのべた「直轄領内短里」の論証とピッタリ一致する。“倭人伝内の記事の実質は、韓地以北をもふくむ”この自明の事実が見のがされてきたのだ(なお「韓国内陸行」間題については第一書参照)。

以上の論証は次の帰結に至る。“「中国の史官がその直轄地を短里で記している」という事実は、すなわちそれが当王朝自身の採用単位だったことをしめす”と。この必然の論理帰結を、さらに裏づけるもの、それは次の例だ。

A悒*婁、夫余の東北、千余里に在り。・・・古の粛慎(しゅくしん)氏の国なり。(魏志、悒*婁伝)

B倹(毋丘倹)、玄菟の太守王[斤頁](おうき)をして之(これ 高句麗王の宮〈王名〉)を追わしむ。沃沮を過ぐること千有余里、粛慎氏の南界に至り、石を刻みて功を記す。(魏志、毋丘倹伝)

王[斤頁](おうきん)の[斤頁]は、JIS第四水準、ユニコード980E

両例で、明らかに同一個所(沃沮〜悒*婁間)を同じく「千(有)余里」と記している。ところでAは東夷伝、 Bは本伝(十八巻)だ。すなわち“東夷伝だけ短里”というような説(まだその論者を見ない)もまた、成り立たない。すなわち「『三国志』自体が短里で書かれている」、この命題しか残されてはいないのである。

× ×

なお中国本土(本伝)の事例について、安本氏のあげられた反論を、紙幅の許す限り、再吟味しょう(佐藤鉄平『隠された邪馬台国』サンケイ出版、白崎昭一郎『東アジアの中の邪馬臺国』芙蓉書房も、ほぼ類似の例をあげている)。

(一)(天柱山)高峻こうしゆん二十余里。(魏志十七)

この山は一八六〇メートルだ(中華人民共和国地図、一九七一、北京)。従って「一里=約七五メートル」の短里だ。わたしはそう論じた。これに対し、安本氏は、これは山を登るための“道のり”を長里で書いたもの、とし、「山の高さ」は「丈」で現わして「里」では表記せぬ、とされた(ただ安本氏はこれをわたし(古田)の立場の“演繹えんえき”とされる。後記)。『三国志』では天柱山の他に山高を記した例は、「(林歴山)高数十丈」(呉志十五)しかないのをたてにとられたのである。この場合、『三国志』だけからでは結論は出せない。しかし左(山高を「里」で表記した例)を見てほしい。

○文穎(ぶんえい)曰く「(介山)其の山特立し、周七十里、高三十里」。(『漢書』武帝紀、注)

文穎は三世紀、後漢末から魏朝にかけての人だ。ここ(山西省)は二〇〇〇メートル前後の高度だから、短里(約二二五〇メートル)でほぼ妥当する(汾山ふんさん。万泉県の東。また介休県の東南にも、同名の山がある)。もしこれが長里なら、一三〇五〇メートルだ。エレベスト(八八四八メートル)など問題にならぬ超高山となろう。従ってここにも魏朝頃に「短里」の行なわれていた痕跡(こんせき)がある(菅野拓氏のご教示による)。

他の例をあげよう。

○(永昌郡)博南県、山高四十里(『華陽国志』『邪馬壹国の論理』二三七ぺージ所収、参照)。

○[馬芻]山(すうざん)有り、高五里、秦始皇、石を刻す(『後漢書志』郡国志二、注。篠原俊次氏のご教示による。ただし、これは「短里」の例ではない)。

[馬芻]山(すうざん)の[馬芻](すう)は第4水準ユニコード9A36

なお水経注には、山高に「里」を用いた例が頻出(ひんしゅつ)している(同右)。

(二)江東に割拠す。地方数千里。(呉志九)

これに対し、史記(項羽本紀)・漢書(項籍伝)に「(江東)地方千里」の文がある。項羽の最後を語る、有名な故事だ。同じ「江東」の広さが異なって現わされている。従って前二書の「千里」は『三国志』の「数千里」(約五〜六干里)に当たる。すなわち『史記』『漢書』と『三国志』とは里単位がちがう(五〜六分の一)、わたしはそう論じた。ところが安本氏はこれに反対し、次のような白崎氏の「弁証」に従って、「数千里」は「約五〜六千里」の意味ではない、とされた。

以下、いささか繁雑だが、「漢文の練習」くらいのつもりで、少しつきあってほしい(何なら“斜め”に読んでくださっても、結構)。

(1)(イ)(董蓋とうがいーー人名)蒙衝闘艦(もうしょうとうかん)、数十艘(そう)を取り、・・・(呉志九)

(ロ)蓋、先ず軽利艦、十舫(ほう)を取り、・・・(江表伝)

有名な赤壁の戦いの口火を切ったときの文(二書による)だ。白崎氏は右の二例を比べ、「数十」は「十」(せいぜい二十)を意味するとされた。しかし(イ)の文の前後をよく見ると、(ロ)の文のあとには「蓋、諸船を放つ」とあり、(ロ)の文のあとには「瑜ゆ(周瑜)等、軽鋭を率いて其の後を尋継し、雷鼓大進す」とある。それらの関係を明示すると、左のようだ。

(呉志) (江表伝)

〈先駆船〉 諸船 ーー 十舫

〈母軍〉 数十艘 ーー 軽鋭・・・大進

すなわち白崎氏は比定対象をあやまられたことが判明する。

(2)(イ)先主(劉備りゅうび)歩率数万人を将(ひき)ゐて・・・(蜀志二)

(ロ)先主、軍を并(あわ)せて三万余人。(同右)

白崎氏は“数万人に若干増兵した結果が三万余人”だから、「数万」は「二万程度」とされた。しかし(ロ)の「并策三万余人」は、「軍を并(あわ)すこと、三万余人」(「軍三万余人を并す」と読んでも同じであって、“数万人に対し、さらに三万余人を増兵した”の意だ。漢文として、「軍を井せて(その結果)三万余人」などと読めるものではない。

(3)左将軍(劉備)県軍我を襲わんとす。兵、万に満たず。(蜀志しょくし七)

劉璋はいったん北の張魯(五斗米道ごとべいどう)の討伐を劉備に依頼した。ところが、その劉備が対時した軍の一部を反転させて自都(劉璋の拠点)に襲来させることを恐れていた。そのときの鄭度(ていど 劉璋の将)の言だ。白崎氏はこの「万に満たず」つまり「一万弱」を先の((2)の(イ))劉備の軍「数万」と対比された。「数万」は「一〜二万」で、それが減って「一万弱」になっていた、というのだ。しかしこれは、張魯と現に対決している母軍(本隊)の中から、一部をひき抜いて劉備が自都を奇襲させることを恐れているのである。この場合のキイ・ワードは「県軍」(本国または根拠地をはなれて、遠く敵地に入る軍)だ。母軍を前提にした支軍をしめす術語である。それゆえ氏の対比は妥当ではない。

(4)(イ)中軍および倹(毋丘倹)等 の衆数万を統(す)べ、・・・(魏志二十八)

(ロ)遂に四万人を以て行く。(魏志明帝紀)

魏の明帝が遼東(りょうとう)の公孫淵(こうそんえん)討伐の軍を派遣したときの文だ。白崎氏は(イ)の「数万」を(ロ)の「四万」にあてられた(毋丘倹の軍「一万」をあわせれば「五万」かもしれぬ、という)。ここで抜けているのは、「倹等」の「等」の字の吟味だ。毋丘倹(一万)以外の将軍の軍(若干)も、中軍(魏の中央軍。これが四万だ)に合流したのだ。従って「四万プラス一万プラス若干」で、文字通り「約五〜六万」が「数万」とされているのである。従って逆に、わたしの理解の正当さを裏づける例なのだ。

(5)(イ)(孫権)周瑜・程普等の水軍数万を遣わし、・・・(蜀志二)

(ロ)(孫権)周瑜・程普・魯粛(ろしゅく)等の水軍三万を遣わし、・・・(蜀志五)

赤壁の戦い直前の描写だ。白崎氏は(イ)(ロ)を比べ、「数万=三万」とされる。右の“抜き出された二文の比較”からは、一見そう見えよう。しかし(ロ)の前後の文脈を読むと、状況は一変する。ここは有名な知将、諸葛孔明(しょかつこうめい)が蜀(しょく 劉備)・呉(孫権)二国の軍を合して魏(ぎ)の曹操(そうそう)に当たる、その秘策をもって、孫権を説得する場面。はじめ孫権はしぶる。劉備が曹操に破れて敗走してきた直後である上、自分(呉軍)は三万の水軍しかもっていなかったからである。ところが、孔明は「今戦士の還(かえ)る者、及び関羽の水軍、精甲万人。劉碕(りゅうき)、江夏の戦士を合すれば、亦(また)万人を下らず」と言う。蜀に「一万プラス一万強」つまり「二万強」の水軍がある、というのだ。そしてこれを“孫権の統率下に委ねよう”と提案するのである。“虎穴(こけつ)に入らずんば虎児をえず”の、大胆な“懐柔”策だ。孫権は喜び、その提案をうけ入れる。そのとき孔明は言う。「今、将軍(孫権)、誠に能く猛将に命じて兵数万を統じ、上州(劉備)と協規・同力せば、操(曹操)の軍を破らんこと必(ひつ)せり」と。「二万強プラス三万」つまり「五万強」がこの「数万」なのである。これが(イ)にも現われた「数万」の実体だ。これも逆に、わたしの理解を立証する。

以上、白崎氏が挙げ、安本氏が同調された諸例、いずれもわたしに対する「反証」ではなかった。逆にひとつひとつ、わたしにとっての好例だったのである。ことに(4)(5)は“加算して約五〜六万を数万と称した”例だから、貴重だ。「著者陳寿の意識」を明瞭(めいりよう)に証明するものだからである。両氏に感謝したい。

なお二点を補記する。

(6)『三国志』において「五、六百人」等の表現があるのは、「数」がふつう五や六に当たらないからである、と白崎氏は主張され、これをわたしへの反論とされた。しかし、これは不当だ。なぜなら「数百人」と言うときは、「約五〜六百人前後」の意であり、「五、六百人」より、一段と幅をもった「概数」表現だからである(その中核が「五〜六」と言うにすぎない)。

(7)韓伝に「凡(およそ)五十余国。大国万余家、小国数千家、総十余万戸」とある。だから“「数千家」が「五、六千家」ではありえない”と。この点を両氏は力説された。その理由は“「五十余国」全部小国だったとしても、「十余万戸」をはるかに越えてしまうから”というのだ。一応もっともだ。だが、問題のキイは、この記述を「平均値」もしくは「全部」の意ととる点だ。この一文は“大国では万余家のもあるが、小国ではせいぜい五〜六千家どまり”そういう意味なのである。たとえば倭人伝に「国の大人、皆四五婦」とある。これに対比してみよう。あたかも「小国皆数千家」であるかのように、両氏は錯覚されたのである。

以上、面倒な漢文の解読にながながとおつき合いいただいた。その目的は、「(江東)方数千里」がやはり「方、約五〜六千里前後」であることの証明だった。それは「『三国志』の本伝も『短里』で書かれている」ことを検査する、一つの直接例だからである。そしてその結果はーー “ここにも短里あり”だった。すなわち「魏・西晋朝の短里」は、『三国志』本伝でも、用いられているのである(“江東に時代による広狭があるかもしれぬ”とも言及されているが、不当だ。なぜなら多少の誤差は当然ながら、「二十五倍〜三十六倍」もの、広大「江東」地をさすなら、それをしめす「呼び方」が必要であろう。たとえば国・郡・県のちがいのように)。

× ×

先にのべたように、“『三国志』内の里単位は何か”という問題は、すぐれて専門的な、専門家の課題である。にもかかわらず、山尾氏の沈黙以来、学界はひたすら無関心をよそおってきた。そして依然“倭人伝は誇大”と称したり、「卑弥呼の墓」を「二五〇メートル」以上の大きな古墳であるかのように、平気で扱ってきたのである。ところがその間、かえって“素人”の探究者から鋭い問題提起が行なわれた。たとえば、谷本茂氏「中国最古の天文算術書『周髀算経しゆうひさんけい』之事」(「数理科学」一九七八年三月)がこれである。氏は天文学的計算から、『周髀算経』の中に短里(一里〜七六〜七七メートル)が使用されていることをつきとめた。そしてこれがわたしの提示した短里(約七五メートル。厳密には「七五〜九〇メートル」の間とし、その中の「七五メートル」に近い、とした)と無関係でありえないことを鋭く指摘されたのである(谷本氏の計算は、オランダのユトレヒト天文台の宇宙物理学者、難波収氏によって、その正しいことが再確認された)。

この谷本論文はしめしていた、白鳥庫吉から松本清張氏に至る「倭人伝内里数値誇張説」がすでに“破産”したことを。なぜなら、単なる“誇張”で、これほど一里の単位数値が両書(『周髀算経』と『三国志』)合致することはありえないからである。そしてさらに今回の論証によって安本氏・山尾氏・白崎氏等の「韓伝・倭人伝短里(もしくは誇大等)」説もまた破産し去ることとなったのである。古代史学界は、倭人伝誇張説や「卑弥呼の墓」大古墳説に別れを告げなければならない。

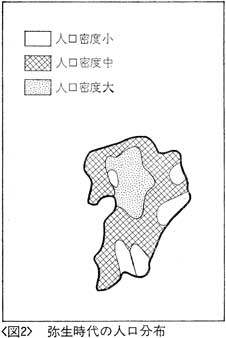

まず、安本氏の犯された大きなミスにふれよう。氏は小山修三氏(国立民族学博物館)の図2(一一一ぺージ)を転載し、「弥生時代の政治的文化的な文明圏の中心は、博多湾岸あたりには、なかったことがいえる」と言われた。すなわち“筑後や肥後の方が筑前より遺跡が多いから、古田のような博多湾岸中心説はなり立たない”というのだ(安本氏は朝倉郡を中心とし、筑後川一帯に「邪馬台国」を求められる)。

わたしは不審を抱き、小山氏を訪ねた。氏は安本氏の使用の仕方を見て驚かれ、この地図をそのように使用するのは不適切である旨、克明に告げられたのである。すなわち、(1)千平方キロのメッシュ(網の目)で統計したため、北辺は「海・陸」半々といった形になった。(2)弥生期の海部分(たとえば博多の中心街)も、この地図上は「陸地」の形になっている。(3)筑後北部と筑前南部(春日市付近)は、同じメッシュに入っている。(4)春日市・太宰府近辺に遺跡の濃密なことは、十分意識していた。以上だ。安本氏の読解法は全く不適切だったのである。

次に、安本氏の本を読んで不審に思った個所についてのべよう。

「『三国志』の里程を、実際にしらべられた方(たとえば、山尾幸久氏や白崎昭一郎氏など)で、古田氏以外に、『魏晋朝短里説』に立つ人はいない。その意昧では、長里説をとる山尾幸久氏と私との問にも、共通するところがある」(一四二ページ)

これによると、わたしの説を支持した人はいないように見える。ところが、かつて氏自身、次のように書いておられる。

「(古田氏によれば)『三国志』をつらぬいて、一里が何メートルであるかは、ほぼ安定している。すなわち、すべての里は、同一単位をあらわしている。それは、現在の七五〜九〇メートルにあたる。

〔じつは、私も、古田氏と、同様の調査を行ないつつあった。そして、古田氏と同様の結論を得つつあった〕(実測と照合すれば、『魏志倭人伝』の一里が、九〇メートル弱になることは、拙著『邪馬台国への道』でものべている)。

〔自分でも、行なっていたのでのべることができる。古田氏の調査は、ゆきとどいている。そして、すくなくとも、その『里』についての結論は、みとめるべきであると思う〕」(「図書新聞」、一九七一年十二月十一日)

しかも、氏は今回の本(五一ぺージ)でも、この論文をほぼ全部転載された。ところが、右の〔〕部分をカットされているのだ。たしかに冒頭に「(一部略)」とは書かれている。しかし読者はこれをどう受け取るだろう。“現在の論点に関係ない個所を略したのだろう。他意はあるまい”そう受け取る。それが通常の神経だ。ところが、実は、 ーー自己の“変説”を証明すべき、肝心の個所、それをみずからカットしておられたのである。アン・フェアーと言うほかはない。

× ×

以上によって、安本氏の今回の本に対する批判を終えた(残された諸点については、別の機会に詳記する)。要は、この本の前半の国名問題、後半の里単位問題、いずれもその批判は不当だった。しかしながらこれらは、わたしの説(邪馬一国説と『三国志』全体「短里」説)の正しさを逆に証明すべき、幾多の実例をあげてくださることとなったのである。 ーーやはり“邪馬一国はあった”のだ。どこに。その中心は博多湾岸である。

かえりみれば、この白崎・安本氏等の反論によって、わたしは第一書で言いえなかった多くの点を明白にできた。そのことを何よりも論争の成果、として氏等に厚く感謝したい。そしてなお「沈黙」をつづける諸大家・専門家たち、たとえば九州説の榎一雄・井上光貞、近畿説の直木孝次郎・上田正昭等の諸氏が、これを範とし、敢然とわたしの邪馬一国博多湾岸説に対する撃破の論を展開されんこと、それを日夜待つ。 ーーそして近畿「邪馬台国」説を支持し、世間に流布るふさせてきた、大半の考古学者の諸家もまた。

ホームページ へ