歴史の曲り角(三)

魏志倭人伝の史料批判

古田武彦

一

わたしはやがて死ぬ。もちろん、読者の方々も、同じであろう。たとえば、二十三世紀には、現代に生きている、誰一人生き残ってはいないであろう。当然のことだ。

だが、問題はその時。二十三世紀の人々は、現代をふりかえってどう言うであろう。

「『邪馬台国』問題は解決したか。」

この問いに関する、一番“正当”な回答は次のようであろう。ーー「否」と。

なぜなら、新聞各紙や各学術誌・一般誌を見ても、ある者は近畿説、ある者は九州説、その他まちまちであるけれど、「これで定(き)まり。といった形の、客観的な叙述にはお目にかかれない。

考えてみれば、学問研究には「終り」などないのだから。これは当然のことであるとも言えよう。

二

しかし、もう一歩、下に降りてみよう。

学問上、より重要な問題がある。次のようだ。

「その時(二十〜二十一世紀)に提出された学問上の『問い』は、十分に討議し、検証されたか。

当然ながら、「学問研究には『終り』がないというテーマと、これは無縁の問題だ。逆に、「十分に討議し、検証したけれど、解決に至らなかった、というのでなければ、意味がない。さもなくば、現代(二十〜二十一世紀)の研究者や一般人(インテリ、ジャーナリストその他)が「怠慢」だった証拠。二十三世紀人は必ずそのように批判し、指弾することであろう。では、右の“より重要な問題”に対する答は、いかん。ーーこれもやはり残念ながら「否」なのである。

その例をあげよう。

第一は、三国志・魏志倭人伝の「部分と全体」問題だ。

倭人伝内には、出発点の帯方郡治から女王国(倭国の首都・邪馬壱国)に至る各部分の里程と共にその総里程が記されている。

(A)部分里程ーー 帯方郡治から不弥国まで。一万六百里

(B)総里程ーー 一万二千余里(1)

右の(A)と(B)を比較すれば、明らかに「千四百(余)里」が(A)の方に不足している。不合理だ。これに「水行十日」・「陸行一月」などを当てる論者があったけれど、これはいかにも苦しい。これに当たる里数が「千四百里(或は千三百里)」だというのなら、当然そう書けばいい。何の遠慮もいらない。事実、後述の「海を渡る千余里(皆倭種)」や「女王を去る四千余里(侏儒国)」など、いずれも「里程」で記述されている。

だからやはり、この(A)と(B)の落差は実は従来説にとっての「欠如部分」とみなす他はないのである。それは何か。

わたしはかって、この一点に注目した。そして次の二つの記事を「発見」した。

1)(対海国) 方四百余里

2)(一大国) 方三百里

右は、一辺をそれぞれ「四百余里」及び「三百里」とする、いわゆる「方法」で記されている。周代の算術・天文書の『周髀算経』や漢代の『九章算術』などで採用されている“面積表記法”だ。当然、魏・西晋朝の(三世紀の)三国志も、この「方法」によって叙述されているのである。

従ってこの二島が「帯方郡から女王国への途次」に当っているという表記事実から見れば、この「半周」(一辺の二倍)が「行路の総里程」に組みこまれている。そういう可能性が極めて大きい。

そのさいは

1) 八百余里(対海国の半周)

2) 六百里(一大国の半周)

として、ここに問題の「欠如里程」が見られる。すなわち、「計、千四百余里」がここに「発見」された。そしてきわめて自然に

「部分里程の総和=総里程」

という、当然なる「公理」がよく充足されたのである。それにともなって、必然的に

「不弥国(博多湾岸)は女王国(倭国の首都)の玄関。」

という命題が成立したのであった。

これが昭和四十六年(一九七一)公刊されたわたしの著述『「邪馬台国」はなかった』の中心命題だった。だが、今日まで三十余年、この「公理」とそれにもとづく「命題」に対し、「十分に討議し、検証した」研究書や論文や一般書を、わたしは未だ見たことがない。いかなる学会やシンポジウムでもまだ聞いたことがない。すなわち、典型的な「未討議」そして「未検証」の姿が、この三十余年の研究史上一貫してしめされてきた。わたしにはそのように思えているのである。ーーこれがわたしの不慮の錯覚と錯認であれば、真に幸せだ。

三

第二は、邪馬壹国と邪馬臺国問題だ。

ーー三国志(邪馬壹国)と後漢書(邪馬臺国)の対比である。

わたしの立場(学説)はしばしば誤解されているように「邪馬壹国」を「○」(正)とし、「邪馬臺国」を「×」(誤)とする立場ではない。

1) 三国志・魏志倭人伝に関しては、「邪馬壹国」が正しい。

2) これに対し、後漢書・倭伝の場合には、「邪馬臺国」が正しい。

これが、わたしの一貫してきた立場である。わたしの本の題名は、朝日新聞社(大阪本社)側の「命名」であるが、最初、わたしに提示された案は

「邪馬台国はなかった」

だった。わたしは驚いた。わたしの原稿の題名は「邪馬壹国」だけだったからである。

わたしは答えた。

「その『邪馬台国』をカギで囲んで下さるなら、承知します。」

せい一杯の抵抗だった。すでに題名はきまった。承知してほしい」といった口吻だったからである。(出版局次長)。

「なぜかと言えば、わたしは『邪馬臺国』がまちがっているとは思っていません。後漢書の倭伝では『邪馬臺国』です。これを無視することはできません。後漢書では『邪馬臺国』が正しいのですから。」

次長さんは、わたしの主張を快くうけ入れて下さった。そして今のように

『「邪馬台国」はなかった』

の形となったのであった。“三国志の魏志倭人伝のケースを指す通説”の意の“カギ”である。

この問題に関する、わたしの立場をのべよう。

1) 三国志・魏志倭人伝の「邪馬壹国」については、

「南、邪馬壹国に至る。女王の都する所、水行十日陸行一月。(中略) 七万余戸なるべし。」

と書かれている。この「邪馬壹国」は(七万余戸)の範囲であり、「女王の都する所」である。現在でいえば“東京都”に当るものだ。

2) これに対して後漢書・倭伝の場合、「国、皆王を称し、世々統を伝う。その大倭王は邪馬臺国に居る。」

と書かれている。ここでは「大倭王」という“一人”の居場所として、この「邪馬臺国」の名があげられているのだ。いうなれば、現在の東京都内の「宮城」に当る。右の1) のケースとは、全く別の概念なのである。

もし、人あって自分の住所を「東京都内」として記して手紙を出したとき、相手から自分が「宮城(皇居)」住んでいるように“書き変え”てきたら、それこそお笑い草だ。

三国志・魏志倭人伝の「邪馬壹国」を「邪馬臺(台)国」と書き変えているすべての人々は、この種の愚挙を行ってきたのである。

3) 後漢書の成立は、三国志より百五十年あとである。従って後漢書の著者・范曄も、その本の読者たちも、すでにそこには、女王の都として「七万余戸」の“全領域名”として「邪馬壹国」の国名が存在していたことは、当然知っていた。周知だったのである。

これに対し、范曄は「三国志にないところ」すなわち、史書としての“新しい情報”を、自分の「後漢書」にもりこもうとした。もちろん「後漢代の史料」に拠ったのである。これが「倭王一人の居するところ」すなわち「宮城」の所在である。これこそ今問題の 2) の文の「邪馬臺国」という国名記載の由来だったのである。

それゆえ、 1) の「邪馬壹国」と 2) の「邪馬臺国」とを“とり変えて使う”などとは論外。いわゆる「ミソとクソをとりちがえる」部類の愚考だったのである。

ーーこれがわたしの立場であった。

このような基本問題に対する、わたしの提起に対し、各研究者は果して「十分に討議し、検証した」上で、依然「邪馬台国」の名を用い続けてきたのであろうか。

わたしは遺憾ながら、これに対してもまた、首を横に振り、「否」と答えざるをえないのである。

四

付言する。

後漢書・倭伝中の、右の「邪馬臺国」をめぐる一文は、范曄得意の造文だったと思われる。なぜなら、これは論語の次の文を“下敷き”としているからである。

「子曰く、政を為すに徳を以てすれば、譬えば北辰の其の所に居て、衆星のこれに共するがごとし。」(為政第二、一)

范曄は倭伝において、

1) 国々が皆王を称し、世々統を伝えている。”

2) その中心に、大倭王が「居」している。と描写している。これは孔子が

(一)天体では、衆星が(北辰を)とりまいて、その方を向いている。(「挨拶している」鄭注)。

(二)その中心に北辰(北極星)が「居」している。

(三)「政を為すに徳を以てすれば」この地上の政治の姿も、そのようになろう。

と言った、その(一)(二)の文と思想表明を承けた范曄の造文だ。なぜなら、范曄や後漢書の読者が両者とも「論語を読んでいた」こと、疑いがない。従って文章全体の構造とその中心に位置する「居」の用法、これを偶然の一致などとは到底見なしがたいからである。

しかもそれは、孔子が(三)にのべたように、「徳治の政」の実現した姿なのであるから、この「比喩と造文」はただごとではない。范曄は「大倭王の統治」を理想化して記述したのである。

その「歴史上の事実」としての当否は、さておこう。ともあれ、その「邪馬臺国」をめぐる一文が、范曄鏤骨(るこつ)の造文であることは疑いえない。なぜなら、いくら周知の「論語」だったとしても、それを“むやみに”依拠造文できるものではない。なにしろ、万人崇仰の「聖典」なのであるから。

范曄が全後漢書中において、或は少なくとも倭伝の中において、まさにハイライトをなすべき一文、それがこの「邪馬臺国」をめぐる文章であったことは確認できよう。

この「邪馬臺国」の一語を、安易に三国志・魏志倭人伝中に“移し変え”て使用してきた在来の研究者とすべての日本人一般は、あまりにも「文章のいのち」に対して鈍感でありつづけたのではあるまいか。「東京都内」の住所を「宮城内」と“書きちがえる”ていの愚挙を、その人たちは笑うことができないであろう。

范曄の造文はまさに「画竜点睛」の一文だったのである。

五

以上は、わたしにとってすでに、「旧説」だ。「未討議、未検証」の既往命題である。

今から、新しいテーマに向おう。

三国志・魏志倭人伝の中に次の一文がある。

「女王国の東、海を渡る千余里、また国あり、皆倭種なり。また侏儒国あり、その南にあり。人の長三四尺、女王を去る四千余里。」

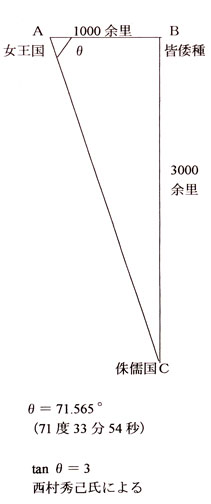

例の「裸国、黒歯国(東南・船行一年)」記事の直前の文である。この文のしめすところを、図形化してしめそう(左図)。

わたしの場合、「女王国」は博多湾岸を原点とする。先述の「部分と全体」の公理と命題による。

従って「東」(四分法としての「東」)へ「千余里」というのは、関門海峡近辺となろう。下関付近だ。

その地帯(女王国の東方)に国々があり、皆倭種だと言っているのは、山口県、広島県、岡山県といった、中国地方(及びそのさらに東方)を指す表現であろう。

それにつづく「侏儒国」。女王国からこの国に至る「里程」が書かれている。もしこれが「女王国ーー侏儒国」間の“直線行路“だとすれば、右の図の「AC」(斜辺)が「四千余里」ということとなろう。しかし

1) 先ず、東方へ「千余里」という「皆倭種」地域への「里程」が書かれ、その地域を「起点」として、この「侏儒国」に至る“方角”(「南」)が記されている。

2) 実地形上からも、「AーーC」間(博多湾岸から東南へ)の「直行」はありにくい。

この二点から、この「四千余里」は、先の「千余里」をふくむ。わたしはそう考えた。

といって、もちろん「下関から南へ」も、文字通りの「直行」は不可能だけれど、瀬戸内海と豊予海峡を通って足摺岬(高知県土佐清水市)に至れば、ほぼ「三千里」となる。つまり、「博多湾岸から下関へ」の“約三倍”の距離である。

以上が『「邪馬台国」はなかった』でわたしがたどった理路、その論証だった。

六

右は、わたしの本(『「邪馬台国」はなかった』)を読んだ方には、周知の認識だ。なぜ、それをここに再記したのか。

その理由は一つ。

「わたし以外の論者(近畿説、九州説その他)の場合、右の「侏儒国」に関してはいかに論証され、どのような学問上の立場が成立しているか、否か」

これが今肝心の問題だ。

けれども、百家争鳴の観を呈した「邪馬台国論争」においても、この「侏儒国の論証」にふれたものは少ない。各家の「邪馬台国」論を見ても、「侏儒国」を克明に論じたものとなれば、稀少。むしろ、絶無に近いかも知れぬ。

これは不審だ。なぜなら倭人伝研究にさいしては、その記述内容とその構造を客観的に認識する。それが先決だ。その記述の当否を論ずる前に、その客観的認識こそが、学問としての基礎であろう。

倭人伝中、「里程」の記された国名は限られている。帯方郡治から女王国に至る途次の国々の他には、「奴国」(二万戸)の他に、先の「女王国の東」の「皆倭種」の国々(「千余里」」に次ぎ、この「侏儒国」だけだ。「皆倭種」のケースには、実際の「国名」が書かれていないから、

「国名と里程」

が共存しているのは、実にこの「侏儒国」だけなのである。(「裸国・黒歯国」航路の起点。)。

それ故、ただ、自分の好む「邪馬台国」だけを“引き抜いて”その「ありか」を云々するのではなく、各家は自分の立場での

(α)「邪馬台国」の地域

(β)「侏儒国」の地域

の二地域を“セット”として構造的に定置する。これが学問研究者としての義務なのではあるまいか。それに対する「評価」や「当否」を論ずるのは、あくまでそのあと。右の基礎認識をしめした次段階のテーマだ。わたしはそう考える。

しかし、研究史上の事実はこれに反した。

たとえば、和歌森太郎氏。

「(「皆倭種」「侏儒国」「裸国・黒歯国」の記事につき)一連の記事で、極めて夢幻的な認識を示すものである。倭人の地がかなり南方だと見る前提に結びつく認識でもあり、われわれはほとんどその客観性を考慮にいれるに及ばないのではないだろうか。要するにこのあたりの記事は史料的価値の低いものだと私は思う。東方の倭種について客観性を問題とするならば、裸国や黒歯国のことも考えてやらねばならぬ。しかしそれは甚だ無理なことでなかろうか。(下略)」(昭和二七.四.十一.於奈良)(2)

ここでは「侏儒国の論証」抜きに対する弁明ないし“お墨付き”が与えられている。しかし、先述のように、「里程」で明記された「侏儒国」の位置を指定した上で、そのあと、「夢幻」論や「史料的価値」否定に及ぶ。これが学問としてのすじ道ではあるまいか。

それなしに、いきなり否定的言辞を“浴び”せ、位置指定を回避するというやり方は、決してフェアーではない。先輩研究者にはまことに失礼ながら、わたしにはそう思われる。

次に室賀信夫氏。

氏は明の建文四年(一四〇二)朝鮮でつくられた混一図(竜谷大学図書館所蔵)をもとに倭人伝の「東」を「南」の意に“読み変え“る。

「しかしもし日本が南に倒立してゐるとすれば、女王国の東とは実際の地理上では北に当たるはづである。大和から北の方向に倭種の地を求めて佐渡を挙げることはためらはれるとしても、書紀の国生みの条に挙げられた越洲に当てることはできないであらうか。(中略)しかも或は絶え或は連なる分裂した島嶼群として日本が考へられてゐたことを思ふと、この場合『海を渡る千余里』といふ言葉にそれほどこだはる必要もあるまいが、もしそれを説明しなければならないとしたら、大和から日本海への通路であった琵琶湖の水路を考へることもできよう。」(一九五六.五.二六)(3)

倭人伝の中の「南」を「東」(大和方向)と見なしたため、「大和」からの「東、千余里」の「皆倭種」を“越洲(広域)“と見なしたのである。氏としての論理の一貫性を求めたのであろう。

しかしそのさい、琵琶湖の「長径」(大津から西浅井近辺か)を「千余里」とする。果して大和から越洲へ行くのに、このような「行路」が必然だったのだろうか(短径では短かすぎよう)。その上、「湖」を「海」と“見まちがえた”とは。ここでも「中国人、無知説」を自家の都合で強引に導入するものではあるまいか。決して客観的な処理法とは言いえないであろう。そして室賀氏は、今肝心の「侏儒国」については、これを無視されたのである。

七

右は、近畿説の中の二例だ。汗牛充棟の「邪馬台国」論の中の一部、"one of them"にすぎないとも言いえよう。しかし、ことのすじ道は、きわめて論理的なのである。

なぜなら、倭人伝自身のしめす文脈の「構造」は先掲の図(A・B・C)のようだ。問題の本質は、大和の中心、たとえば「飛鳥」なり「三輪山」や「箸墓」近辺を原点(A)として、右の図のような位置に、果して(C)点、すなわち「侏儒国」を“求め”うるかどうか、この問題だ。

近畿地方の地図を一覧すれば明白なように、たとえば「飛鳥」や「三輪山・箸墓」の地の東には志摩半島がある。「真南」に紀伊半島がある。従って大和の中心部を原点(A)として、その東南(θ=71.565度)の彼方に、求むべき(C)点(「侏儒国」」は存在しえないのである。

この点、志摩半島から、東へ“海を渡って”みても、そこ(東海地方)から「南」へ「三千里」となれば、やはり太平洋に没し去る他はない。「侏儒国」の存在をそこに求むべくもないのである。

このような実状であればこそ、論者は或はこれを「夢幻的」と貶(へん)し、或はこれを「無視」せざるをえなかったのではあるまいか。

要は、次の一点だ。

「倭人伝の中の女王国についてのべるとき、その中心国名を“引き抜いて”それだけを恣意(しい)的に利用すべきではない。」

やはり、「邪馬壹国と侏儒国」の位置関係が構造的に明示されている。この一点を回避すべきではないのである。

八

これは近畿説だけの問題ではない。九州説の場合も、「大同小異」だ。

たとえば、筑後山門説の場合

「東へ千余里」と言えば、別府湾の別府市あたりだ。この「別府と筑後山門」間を「千余里」としてみよう。(A)と(B)だ。この(B)(別府)から南へ「三千里」。右の「別府と筑後山門」間の、約三倍を南へ伸ばしてみる。宮崎県の東南端・都井岬まででも、やっと「一、五倍弱」。「三倍」ともなれば、やはり太平洋の海底に「侏儒国」を求めざるをえない。

それ故、九州説論者も(「博多湾岸中心説」以外)また、この「侏儒国の論証」に対し“熱心”にはなりえないのだ。

だから、近畿説も九州説(の大部分)も、その他の説の論者もまた、あいたずさえ、手をつないで、「侏儒国の論証」の無視を、いわば共同見解としてきたのではあるまいか。

「十分に討議し、検証せ」ずに来たこと、その原由は実はここにあったようである。決して偶然ではない。

九

この問題には、本来極めて明快な二つの論点がかくされている。これについて率直にのべてみよう。

第一「女王国の東、海を渡る千余里」について。

この一句のしめすところ、それは次の一点だ。

「女王国の中心点(首都の中心)は、海に面している。そしてその東へと海がひろがっている。」

これである。なぜなら、これを「女王国の領域の一端が海に接している」とした場合、不合理である。なぜなら、倭人伝では「倭国の首都に到達した」ことを以て「行路記事」は一応終結している。その「七万戸」の「倭国」もしくは「女王国」の「全領域」の指示はない。

なるほど帯方郡治から末盧国、伊都国と経由し、不弥国に至っているのであるから、「女王国の西」についての記載は存在する。しかし、「女王国の東端」や「南端」の記載は存在しないのである。それなのに「女王国の領域全体の東端」から「海を渡る」というのではおかしい。その出発点をなす「東端」の記載がないのであるから、記述の「原点」とはなりえないのである

すなわち、この記述の「出発点」は、やはり「女王国の中心(首都中心)」とみなす他はない。従って「女王国の首都中心は、海に面している。」

この命題は、本来自明の前提なのではあるまいか。

以上の理解からすれば、「飛鳥」や「三輪山近辺」(大和)、また「朝倉」(福岡県)などはその資格を失うほかはない。遺憾ながら、わたしにはそのように見える。 この点、一応「海に面している」ように見える、筑後山門の場合も、やはり困難である。なぜなら、右の描写によれば、「その海は東へと連なっている」はずだ。だが、筑後山門の「海」は有明海だから、「西側」だ。だから、やはり右の問題を本当に“満足”させてはいないのである。それが真実だ。

この「自明の道理」を、多くの「邪馬台国」論者は、延々と無視しつづけて今日に至っているように見える。

十

第二は「里程」問題だ。

この「里程」をめぐる、自然な、そしてもっとも重要な「公理」が存在する。それは次のようだ。

(A)「『里程』で記せられているところは、中国人(魏の使節や官人等)が行った(歩を印した)地点である。」

当時の倭人が「里程」を実用していたとは考えられないから、右は当然の理解だ。もしそのような実用が行われていたとすれば、倭人伝における(他の)多くの地域表示(たとえば三十国)にも、それ(「里程記載」」が付せられていたことであろう。しかし、それはない。従ってこの(A)命題は極めてリーズナブル(合理的)である。

(B)「『里程』で記せられていないところは、中国人(魏の使節や官人等)が行っていない(歩を印していない)地点である。」

これもまた、(A)命題と同一内容を“裏側から”見た、或は述べたものに他ならないから、当然成立しうる。

ところが一方、魏の使者と倭国の王(倭王)との「接触」をしめす、周知の一文が存在する。

(C)「正始元年(二四〇)、太守弓遵、建中校尉梯儁等を遣わし、詔書・印綬を奉じて、倭国に詣り、倭王に拝仮し、ならびに詔を齎し、金帛・錦罟*・刀・鏡・采物を賜う。倭王、使に因って上表し、詔恩を答謝す。」

罟*は、四頭の下に[炎リ]。表示できません。

これは「魏の使者が倭国の首都に至り、倭王(卑弥呼)に面謁した」ことをしめす明文である。しかも、倭人伝全体でも、心臓部に当るものだ。この一事を否定して倭人伝を語ったならば、「心臓なき女王」を語るに等しいであろう。

しかるに、しばしば、次の命題が語られてきた。

「魏の使者は倭国の都に至らず、倭王にも会わなかった」《f命題》と。

なぜか。

近畿論者(大和)の場合も、九州論者(筑後山門や朝倉など)の場合も、自家の“描く”首都に至る「里程」がない。「不弥国以降の里程」が記せられていないのだ。

そのため、(C)の明文を否定し、《f命題》という仮説へと逃げ込まざるをえなかったのである。

しかし、先述のようにこれでは「心臓部なき倭人伝」であり、後代論者による“造作の極み”という他はない。文献研究の基盤を根底から“失って”いるのである。

では、真相はいかに。言うまでもない。(A)と(B)と(C)と、三者の共立しうるところ、それが真実だ。

この三者を共立させうる唯一の立場、それはここでも「博多湾岸・中心説」以外にはありえないのではあるまいか。

その点、やはり「不弥国」から、さらに離れた地点(大和や朝倉や筑後山門等)に首都を求める立場、その種の論者にはやはり「回避しえぬ矛盾」がここに内蔵されていたのである。

十一

わたしはやがて死ぬ。現代のすべての人々も、やがて死ぬ。それは避けえぬ運命だ。

だが、なしうる一事、それが現代の研究者や一般人(インテリ、ジャーナリストその他)に対して、

「この点が『(十分に)未討議・未検証と言われているが、本当か』それはなぜか。」

と問いかけることだ。そして心から納得できる回答をえぬ限り、その問いかけを決して止めぬことだ。それによってのみ、わたしたちは二十三世紀以降の人々に対する「面目」を保つことができる。人間としての根本の威厳をもつことができるのではあるまいか。わたしはそう信ずる。

(注)

(1)「伊都国と奴国」間の「百里」を「主線行程」に入れるか、「傍線行程」に入れるかで「百里」の誤差。わたしは後者の立場。

(2)「私観邪馬台国」『社会経済史学』十八ー三、昭和二十七年八月

(3)「魏志倭人伝に描かれた日本の地理造ーー地図学史的考察」『神道学』一〇、昭和三十一年八月

〈補〉「拝仮」について。

右の(C)の文中に「拝仮」の語がある。

假、嘉也。〈爾雅、釋詁〉

假楽君子〈詩、大雅、假楽〉

嘉楽君子〈中庸〉

假、假借して嘉と為す。〈説文通訓定声〉

「仮。よい。嘉に通ず。」であるから、「拝仮=拝嘉」である。

敢えて拝嘉せざらんや(嘉を拝せざらんや)。〈左氏、襄、四〉

「拝嘉。善しとせらるるを有りがたく思ふ。」(諸橋、大漢和辞典)とあるように魏使はついに倭都に至り、倭王(卑弥呼)に会いえたことを喜びとしているのである。

以上

ー二〇〇三・五・一記了ー

これは会報の公開です。史料批判は、『新・古代学』(新泉社)、『古代に真実を求めて』(明石書店)が適当です。

新古代学の扉 インターネット事務局 e-mail は、ここから

Created & Maintaince by" Yukio Yokota"