『邪馬一国の証明』 へ

『邪馬壹国の論理』へ

本資料では、丸数字は○1は、(1)に変換しています。

わたしの学問研究の方法について1 2

第一章 さらば「邪馬台国」よ 『よみがえる九州王朝』 へ

卑弥呼の宮殿の所在と稲荷山鉄剣問題 『古代の霧の中から』 ヘ

邪馬一国の証明 角川文庫

わたしの学問研究の方法について 2

古田武彦

わたしの研究方法

すでにわたしの筆は、古代史の第一書『「邪馬台国」はなかった』においてのべたテーマの中に入ってきた。それゆえ冗長を避け、ふりかえってみて今、方法上、肝要と思われるところをあげよう。そしてわたし以外の諸家の手法と対比してみたいと思う。

(一)後漢書に依拠して、旧説(「邪馬台国」)は保持できるか

古くは北畠親房の『神皇正統記』から先述の松下見林、さらに新井白石と、その最優先の依拠史料は『三国志』ではなく、むしろ『後漢書ごかんじょ』であった。そこには、「其の大倭王は、邪馬臺国に居る」とあり、明白に「邪馬臺国」とある。彼等はこれを採用して「ヤマト」と読んだ。だからわたしの先の批判に対して彼等は、

“いや、「ヤマト」と読みうるように、「邪馬壹国」という字面を、ただ「創作」したのではない。『三国志』の「邪馬壹」と『後漢書』の「邪馬臺」と、両者のうち、国史(『日本書紀』)に合致する「邪馬壹」を取り、合わぬ「邪馬壹」を捨てたにすぎない”

そう主張するであろう。その通りだ。では、この手法は正しいか。

やはりわたしの目には正当には見えない。なぜなら『三国志』は三世紀の成立、『後漢書』は五世紀の成立だ。その両者において同一の「倭国の中心国」が書かれてあったとき、“三世紀のそれ”を知らんと欲すれば、その第一史料は『三国志』だ。一世紀半おくれる『後漢書』ではない。

たとえば十三世紀の親鸞と十五世紀の蓮如と、共に十三世紀の法然について語っているとき、両者間に表現の齟齬があれば、いずれをとるべきか。当然親鸞史料だ。蓮如史料ではない。なぜなら、親鸞は法然の直弟子であり、同じ十二〜三世紀の同時代だ。だからその報告をまず信憑(しんぴょう)するのがすじなのである。

これに対し、“いや蓮如の手に十二〜三世紀の、親鸞の知らない独自の法然史料が伝わっており、それを蓮如は使用したのかもしれない”そういう論者があったとしよう。むろん、一般論・抽象論としてなら、その可能性はあろう。しかし、その抽象論だけでは駄目だ。あくまで具体的に、その立証そのものに全力が尽くされねばならぬ。同時代の証言を斥(しりぞ)け、後代史料に依拠しようとするのであるから、その反証がいかに苦労であろうと、それは当然なのである。

ところが、親鸞史料といっても、親鸞自筆本もあれば後代写本もある。親鸞の手紙を収録したものとして有名な『末燈紗』(正慶二年、一三三三、従覚編)など、南北朝の成立だ。だからといってこれを理由として、“親鸞〜従覚の問におそらく「写しあやまり」があったのであろう”などという“あて推量”をもって「明確な論証」に代えてはならない。あくまで親鸞の自筆本や親鸞と同時代の史料群の具体例と一々対照し、今問題の親鸞史料の伝える「法然」のあやまりを明証しなければならぬ。そしてその反面、蓮如史料の伝える「法然」が法然の自筆史料や法然の同時代史料群の具体例に対比して明白に正当であること、その事実を明証しなければならぬ。

しかるに、わたし以前の古代史学の諸家は、親房・見林・白石はもとより最近の学者に至るまで、誰一人としてその労をとっていなかった。 ーーこれが研究史上の厳たる事実である。

そして今にしてなお、“両方とも史料だ。どちらが正しいか、ともに可能性はある。それだのに『邪馬壹国』でなければならぬ」と古田が言うのは、独断だ”といった形式論、いわば抽象的な“論理の遊戯”をもって、「明晰(めいせき)な反論」に代えようとする論者があるとすれば、わたしは言うほかはない、そのような論者とわたしは学問の方法を全く異にしている、と。

すなわち史料批判にもとづく学問と“観念と抽象にもとづく手法”のちがいである。

(二)「邪馬臺」は「ヤマト」と読めるか

もう一つ、不可欠の問題がある。

かりに「邪馬臺」という字面を採択したとしても、それが果たして「ヤマト」と読めるかどうかだ。近畿説の場合は当然「ヤマト」と読めなければならぬ。九州説の場合も、筑後や肥後の「山門」に当てる説の場合、やはり「ヤマト」と読めることを当然の大前提にしている。“昔から見林や白石や宣長たち、さらには白鳥や内藤といった高名の大家が皆そう読んできたから”そんな言い草は、一片の「肩書」主義にすぎぬ。

史料批判のすじ道から見よう。問題は『三国志』で「夷蛮いばん」の固有名詞(国名や王名・官名等)の表音表記において、第一に「臺」字を用いている例、第二にそれを「ト」と読んでいる例があるかどうか、だ。だが、それは全くない。第一、「夷蛮」の固有名詞の表音表記に「臺」など全く使っていないのだ。従って第二の「ト」と読んだ例があるはずはないのである。逆に、

「尉頭国」(『漢書』西域伝上)「烏頭労」(同上)「頭曼」(『漢書』凶奴伝上)「姑鶩*楼頭 」(『漢書』凶奴伝下)「迷唐 」(『後漢書』西羌伝)「楼登 」(同上)「歩度根」(『三国志』明帝紀)「戴胡」(同上)「冠婁敦」(同上)「榻*頓」(『三国志』烏丸・鮮卑伝)「蒲頭」(同上)「弁辰弥離弥凍国」(『三国志』韓伝)「難弥離弥凍国」(同上)「弁辰古資凍国」(同上)「伊都 国」(『三国志』倭人伝)「載斯」(同上)

鶩*は、鳥の代わりに目。JIS第三水準ユニコード7780

榻*は、木編の代わりに足。JIS第四水準ユニコード8E4B

といった風に、「ト」と読みうる字、もしくは近似音の字が数多く表音表記に用いられている。

しかし、どこにも「臺」は使われていない。見林や白石がこの問題の所在自体に気づかなかったのは、あるいは怪しむに足りないかもしれぬ。訓読問題に対する彼等の関心は必ずしも“専門的精密さ”をもっていたとはいえないであろうから(もっとも、白石が当代の中国人に会って「唐音」の復元につとめたことは、知られている)。

だが、問題は宣長だ。その『古事記伝』その他の生涯(しょうがい)の著作にしめされたように、「訓読」問題こそ彼の学問的辛苦の中枢をしめていたのだ。

にもかかわらず宣長は、“『三国志』、『後漢書』及びその他の中国の史書において、「臺」の字は「ト」の表音表記に用いられているか”という肝心の検証命題を一顧もしなかった。いきなり「邪馬臺国」に対し、明快な訓読「ヤマト」を振った。そして熊襲(くまそ)偽僭説*へと奔(はし)り、再び訓読の可否に対し、ふりむくことをしなかったのである。

*魏の明帝当時(三世紀)の倭国の中心は、近畿の大和であり、神功皇后が当主であるとする。しかるに熊襲の首長が魏使を自家の地(熊本南半、鹿児島)へ連れ去り、そこを「大和」なりといつわり、魏使はこれを信じてその行路記事を報告したという宣長の説。

この事実は、訓読の研究家たる宣長にとって不名誉、というほかはない。思うに“日本語が本(もと)、漢字は借りもの”とする宣長の議論(「本質」論としては正しい)が彼の手をあやまらしめたのである。

すなわち、文書解読の立場(「方法」論)から見れば、現前の漢字面が原史料である以上、それをいかに読むか、否、読みうるかの検証が先決だ。そのためには“その漢字面をふくむ全史料”の中に、同一字の使用例を検せねばならぬ。 ーーこれは当然だ。ちょうど宣長が『古事記伝』中の訓(よ)みを求めて、『古事記』全体に類例を求め、さらに『日本書紀』『万葉集』『風土記』と、時問と労を惜しむことなく、豊富な用例を求め抜いた苦心、これはよく知られている。『古事記伝』にもそれが歴々と現われている。しかし宣長はこの同じ手法を『三国志』等に対しては全く行なわなかった。学問上、“中国史料の軽視”だ。そう言われても、やむをえないであろう。おそらくことの真相は、宣長の脳中をひたしていた“皇国の信念”にあったように思われる。「倭王=天皇」の定式を疑いえぬ宣長にとって、“天皇のいました”「ヤマト」以外に、「倭王」の本拠地はありえなかったのであるから。その一点を疑うことは、自家の全体系の破滅、そのように見えていたのかもしれぬ。

しかし宣長は、それでょい。彼がいかに偉大であったにせよ、その本質において「近世の国学者」なのであるから。しかし、現代の探究者には、それでは許されない。もし「邪馬台国」の名をさらに用いつづけようとする論者は、“この通り、『三国志』で「夷蛮」の固有名詞の表記として「臺」字が使われ、「ト」の表音に用いられている。 ーーこの現の証拠を、古田は見のがした”その一点を指摘すること、それが不可欠だ。

しかるに人々はそれを行ないえぬまま、旧「誤用」に安易に依存しつづけているのである。

(三)『後漢書』に「邪馬臺国」とあるのはなぜか

“では、『後漢書』の場合、「邪馬臺国」と版刻されているのはなぜか”論者はそう問うであろう。“後漢代には「邪馬臺国」と言われていた証拠だ”と。

しかし『後漢書』の倭伝には二つの性格がある。一つは、

○建武中元二年(五七)、倭奴国、奉貢朝賀す。

のような紀年記事であり、その正確性は志賀島金印の出土によって裏づけられた。

ところが他方、范曄(はんよう)が『三国志』の倭人伝等を参照し、手直ししたと見られる記事がある。紀年なき「地の文面」だ。

○国には女子多く、大人は皆四、五妻なり。

これは『三国志』倭人伝では、

○国の大人は皆四、五婦、下戸も或は二 、三婦 。

とある。傍点部(インターネットでは赤色表示)は“「下戸」は多くは「一夫もしくは無夫」だが、一部には大人に準じて二、三婦のものもいる”という意味だ。

この両者を比較すると、范曄が新しく“倭国は女の方が多い”という、新しい信憑しうる史料を手に入れて、それに依拠した、とは考えにくい。むしろ『漢書』の地理志(呉、粤えつ)の「今に至るまで女多く、男少し」などという記事を念頭におきつつ、“恣意(しい)の造文を行なった”という可能性が高い(他の例については『失われた九州王朝』参照)。

さて、問題の「邪馬臺国」。これは紀年つきの記事ではない、「地の文面」だ。紀年つきの文面では「倭奴国」という表記が現われている。これが一世紀、後漢時点の名称だ。中心国名など、まだ現われていないのである。

これに対し、「地の文面」で、『三国志』の「邪馬壹国」を「邪馬臺国」と改文したのは、范曄だ。この判断が、先の「女多し」問題と同じく、“恣意(しい)の改文”か、“新しく入手した(五世紀の)史料をもとにした、新しい国名”か、容易には断定しにくい。けれども、先の「女多し」問題とは異なり、“范曄恣意の改文”と断ずべき根拠はない。また「臺」字使用は、五世紀ならば問題はない(ただし「ト」でなく「ダイ」。『失われた九州王朝』参照)。従って、“五世紀当時の呼称”としてならば、一応認めえよう。

ともあれ、これ(「邪馬臺(ヤマタイ)国」)をもって一世紀(後漢)や三世紀(魏)の時点の呼称と見なすべき根拠は全くないのである。

先にあげた親鸞の例をもって照合してみよう。親鸞の史料には出て来ず、後代の蓮如史料にのみ出てくる呼称があるとする。それを親鸞時点以来の慣用呼称だと主張しても、現今の親鸞研究者は容易に賛意を表明しないであろう(たとえば現今は慣用されている「法名ほうみょう」という呼称は親鸞時点でなく、蓮如段階で登場する。古田「親鸞系図の史料批判」『わたしひとりの親鸞』毎日新聞社刊、参照)。

しかるにいまだ五世紀の『後漢書』に依拠して、三世紀の「邪馬壹国」を依然主張しうるかに錯覚している論者が絶えぬのは、なぜか。 ーー学問の方法意識の欠如でなければ幸いである。

(四)「音当て」中心主義の因襲について(その一)

一言で言えば、「邪馬台国」研究史は、「音当て」中心主義の歴史であった。

まず見林の「邪馬臺=大和」の比定がそれであったのは、言うまでもない。彼は倭人伝内の行路記事などに多く患わされた様子さえ見えないのである(『異称日本伝』)。彼にとって“中心国名の音当て”ですべては決せられた。それ以外に喋喋(ちょうよう)する要を見なかったのである。見事と言えば、見事、断固たる確信に満ちている。しかし、他の立場、たとえば外国の冷静クールな研究者などから見れば、その観念優先主義(イデオロギー)の手法は、“断乎たる非論理”に見えるであろう。

けれども、実はさらに“非論理”的だったのは、新井白石だ。この秀才政治家に対して、わたしは敢えてこの点を強く“指弾”させていただこう。学問の方法の進展のために、地下で彼は寛恕(かんじょ)としてうなずいてくれるであろう、と信ずる。

彼は晩年の著述『外国之事調書』において筑後の山門をもって「邪馬臺」に比定した。生前、未公開の執筆ながら、研究史上、九州「山門」説の嚆矢(こうし)をなすものとして、意義深い第一石であった。けれども、方法論上の見地より批判すれば、これは見林に輪をかけた“非論理の手法”と言わねばならぬ。なぜなら「邪馬壹→邪馬臺」の改定、あるいは「『三国志』の邪馬壹を捨て、『後漢書』の邪馬臺を取った」のは、その根本原因はただ一つ、天皇家の本拠たる近畿の大和と結合せんがためであった。

しかるに今、天皇一家の本拠たる大和の地を捨て、行路記事の方向(博多湾岸と目された不弥国よりあとは「南」のみ)に従って、九州の新天地に中心国を求めようとするとき、なぜ天皇家の本拠地に合わせるために「改定」した、あるいは「取捨」した、「邪馬臺」の国名をひっさげてゆかねばならないのであろうか。解しがたい。

要するに、「改定」や「取捨」の動機が忘れ去られ、「改定結果」だけを独り歩きさせてしまった。 ーーこれが白石の手法である。思うに「『三国志』の邪馬壹は邪馬臺の誤」という、見林の結論だけを覚えこんでいて、その「記憶」から全思考を出発させたのだ。あるいは、記憶力のすぐれた秀才の陥りやすい陥穿(かんせい)であろうか。率直に言えば、真の批判精神の欠落である。

だが、白石はよい。彼に近代の史料批判を期待することは、あるいは“過大な希望”であろうから。

しかし、明治以後、星野恒から白鳥庫吉や橋本増吉、さらに榎一雄や井上光貞から江上波夫、また田中卓から佐伯有清、これらの大家、諸氏、すべて白石と同じ轍(てつ)を踏み、「山門」という“改定同音地名”へと引いてゆかれたのは、なぜであろうか、解しがたい。これらの論者の中に“改定動機を忘れた改定結果の独り歩き” ーーこの方法論上の一大奇怪事を真に疑いとする人を未だ見ないのである。

近代の史学研究者として重大な怠慢ではあるまいか。

(五)「音当て」中心主義の因襲について(その二)

前項にのべたように、従来の近畿説も九州説も、共に「中心国名の音当て」を基礎として成立していた。この研究動向は他の一般の「邪馬台国」研究者に広く深く浸透していったようである。

たとえば、“洛陽(らくよう)の紙価を高からしめた”宮崎康平氏の『まぼろしの邪馬台国』の場合、倭人伝に国名だけ投げ出された二十一国に対して、その一つ一つを有明海の周辺等の地名に比定された。氏の場合、中心国名はひとまずさておいて、まず周辺の国々の位置づけをきめる。ここに氏の“独創”があった。

氏に先立ってすでに明治四十三年、二十一国比定を行なった内藤湖南の場合は、いわば順序が逆だった。まず「邪馬台=大和」を決め、次いで二十一国の比定地を近畿中心の東西に求め、“これだけうまく合うということは、「邪馬台=近畿」説の正しい証拠”と称したのである。いわば“あとからの検証”の形に二十一国名が使われたのだ。

これに対し、宮崎氏の場合、先に二十一国の比定地をきめ、その国々にとりまかれた中央部に「邪馬台=大和」の地を求められたのであった。

このように先後の関係が、いわば逆転してはいるものの、“倭人伝の国名と現存地名とを等号で結ぶ”ことに研究の基礎がおかれた点、方法上、共通の土俵にあったと言えよう。そしてこの類の手法はその後の「邪馬台国」論者の諸家こぞってすこぶる愛好するところとなったのである。

確かに、この種の手法を抜きにしては、今日の、「邪馬台国」論議の“盛況”はありえなかったかもしれぬ。しかし、方法論の問題としてかえりみれば、この手法の。“便利さ”はまた、同時にこの手法の“危険さ”に通ずる。なぜなら日本列島各地の中心点、いわば己が欲する一点を中心にしてお好みの二十一国比定がともかくも成立しうるのだから。次々と現われて店頭を飾った「邪馬台国」の本の多くが、このことを立証しているであろう。

けれども、この種の「音当て」は、必ずしも国名問題だけではなかった。近畿説の場合、『記紀』中に出現する人名との比定にそれが著しかったのである。

たとえば湖南の場合、卑弥呼を「ヒメコ」と読み、これを倭姫命(ヤマトヒメノミコト)に当てた。当然ながらこの比定は諸比定の中の「中心比定」であった(このさいにも、倭人伝において果たして「弥」が「メ」の音に使われているか否かの検証はなかった。たとえば、湖南の場合、投馬国の長官「弥弥」を「メメ」と読み、副官「弥弥那利」を「メメナリ」と読むこととなろう。 ーー通例「、ミミ」「ミミナリ」)。

ところが、この中心比定は“齟齬(そご)の連鎖”を生むこととなった。景行天皇を「男弟」に比定し、天皇と倭姫命との関係は、「男兄」を「男弟」とまちがえ、「天皇と妹」を「女王と弟」とまちがえているが、いずれも“外国人としてありうべきこと”と称したのであった。

このような手法は、「邪馬台国」研究史上においても、あまりにも古く、旧套(きゅうとう)に属するように見る人もあろう。しかし、この内藤の手法が“劇的に”再現されたのが、一昨年の埼玉稲荷山鉄剣銘文の読解であった。

まず「獲加多支 」の五宇を切り取って「ワカタケル」と読み、『記・紀』中の雄略天皇に当てた。これを「中心比定」としたのである。ところが、この比定は、さまざまの“齟齬の連鎖”を生ずることとなった。

」の五宇を切り取って「ワカタケル」と読み、『記・紀』中の雄略天皇に当てた。これを「中心比定」としたのである。ところが、この比定は、さまざまの“齟齬の連鎖”を生ずることとなった。

たとえば第一に、雄略の宮居は「斯鬼宮」ではなかった。「長谷の朝倉宮」であった。逆に崇神(師木の水垣宮)、垂仁(師木の玉垣宮)の方が「磯城」内にあった。けれども、精思すれば、この崇神・垂仁でさえ「斯鬼宮」と言いうるだろうか。もし、その称呼であれば、両者の宮居の区別がつかない。従って「A(広)のB(狭)の宮」という二段読みを、一段読みにする場合、「Aの宮」と言うべきでなく、「 Bの宮」と言うべきだ。すなわち崇神は「水垣の宮」、垂仁は「玉垣の宮」である(この点、『関東に大王あり』〈創世記刊〉では未詳。一二六ぺージ参照)。

こうしてみると、雄略の場合、一段読みするとすれば「朝倉の宮」であって、「長谷の宮」ではないこととなろう。まして、その朝倉よりさらに広い“磯城郡に属したであろうから”といった理由で、「斯鬼宮」と称するなどということはありえないのである。それでは崇神、垂仁たちの宮居(跡)と区別がつかないこととなるであろうから。

以上、雄略の宮を「斯鬼宮」と呼ぶことの不適切は、火を見るより明瞭(めいりょう)である。

第二に「左治天下」の問題がある。この「左治」の語は、

○(男弟)佐治 国。〈佐(たす)けて国を治む〉(『三国志』倭人伝)

○(大宰〈周公〉)佐レ王(成王)治二邦国一。〈王を佐け、邦国を治す〉(『周礼しゅらい』天官)

と、いずれも、大義名分上の天子または王者が女性もしくは幼少であって実際上の統治をなしえないとき、代わって親縁の実力者が実際上の統治権を執行するときにのみ用いる、政治上の術語だ。しかるに、埼玉稲荷山の被葬者(乎獲居臣)にその任を求めることは不可能だ。従って“田舎(いなか)者の大風呂敷“”と称して、問題を回避せざるをえなかったのである(井上光貞・大野晋氏)。

他の種々の矛盾点は、右のわたしの本に詳記したところ。ともあれ、『記・紀』の天皇名と結合する、という「中心比定」を基本軸にしたため、さまざまの矛盾点が連鎖のように生ずる。それでも構わず敢然と、ことを“原作者の責任に帰して文義を曲げる”手法だ。明治の湖南の「音当て」中心主義の手法は、一九八○年代を前にして、フランケンシュタインのように復活したのである。

なかほどに

前半の論稿は、悠揚(ゆうよう)たる方法論の大河に乗じてすすんできた。そして後半の稿は、屈折に富んだ早瀬のさ中にさしかかってきたようである。

咋年(一九七九)末以来、わたしの研究と執筆は、もっぱら再反論の中に向けられてきた。幸いにもここ二〜三年、わたしの説に対する多くの批判者たちに恵まれたからである。新説の立論者にとってこれ以上の幸せはないであろう。わたしはこの二〜三か月、絶えずそれを痛感した。焦点をなす論点に対し、きめ細かな議論を集中し、そこから思いがけぬ新局面が誕生した。そのような状況を再三ならず経験する、無上の幸運をえたのであった。

思えば、孤立の中から出発したわたしの探究は、一面ではおびただしい望外の理解者を生み、他面ではほとんど憎悪ともおぼしき讒謗(ざんぼう)の群れをえたかに見える。それもよい。真の判定ははるか未来の日、湧出(ゆうしゅつ)する探究者たちの手の中にしっかりと委(ゆだ)ねられているであろうから。

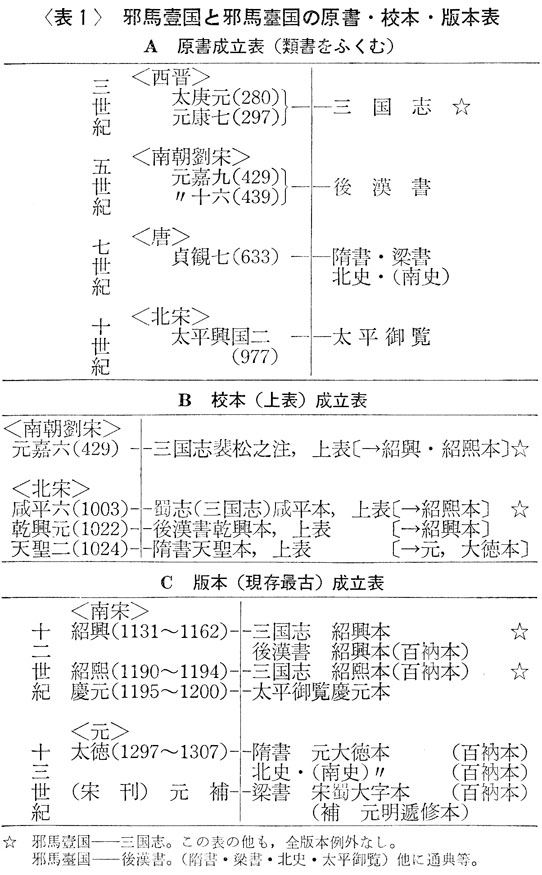

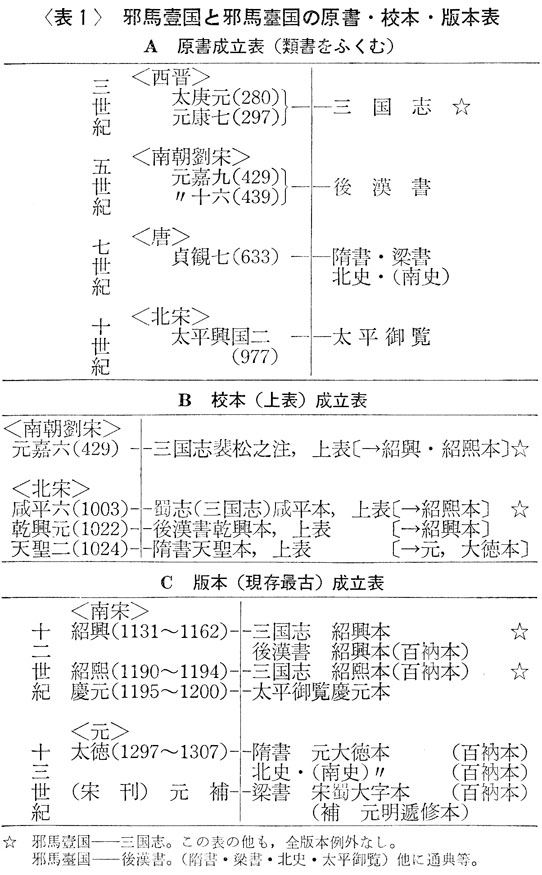

(六)版本への無関心は何をもたらしたか

前にものべたように、わたしの古代史研究は、『三国志』の版本・写本の探究を出発点とした。なぜか。それはわたしにとって、ゆるがしえぬ「研究の常道」だった。なぜなら、親鸞の探究に没頭してきたわたしの三十代、それはすなわち「親鸞史料の古写本群の研究」の日々に他ならなかったのだから。

と言って別段、わたしは「中世」の書誌学や考証学を「専門」としていたわけではない。否、むしろ親鸞研究においても、終始、全くの素人だった。一介の、孤立の道を歩む探究の旅人にすぎなかったのである。ただ他の分野と同じく、戦前から戦後にかけて“大きな思想的変節”をしめした親鸞学者たち、これに対してわたしは信憑(しんぴょう)することができなかった。ためにあくまで自分自身の手で鎌倉期に生きた親鸞の実像をつきとめようとし、先ず『歎異抄』の各古写本群を渉猟した。そしてその間の異同をひとつひとつ見つめた。それによって、その原形、すなわち“親鸞のありし日の姿と言葉”そのものに迫ろう、そのようにひとり志したのである。

この点、わたしが深い恩恵をうけた一冊の本がある。それについて語ることを許してほしい。その名は『歎異抄の語学的解釈』(京都あそか書林刊、昭和三十八年)。著者の姫野誠二氏は同志社大学の英文学の教授だった。英国で出版された、詳密な文学上の校異本、それを範として、氏は『歎異抄』の厳密な校本を作製されたのである。

そこでは最古の写本たる『歎異抄』が底本とされた。そして「底文の改行」や「底文の行間補脱文宇」も、復元されていた。その上、他の古写本(端ノ坊本〈永正本〉・豪摂寺本・光徳寺本・妙琳坊本・龍谷大学本・端ノ坊別本)について、綿密きわまる校異がしるされていた。これが強烈な学問上の刺激となった。わたしはこの校異本を基盤とし、さらに『歎異抄』の用紙・しみ・筆跡等の諸問題に肉薄しようとした。その結果、末尾にある「流罪記録」後半において重大な筆跡上の差異(蓮如による)の存在を発見することとなったのである。これは『歎異抄』を論ずるさい、不可欠の「大切の証文※」問題(古田『親鸞思想 ーーその史料批判』冨山房刊、参照)、その解明に対し、新たな端緒を開いた。

(インターネット事務局追加 親鸞流罪記録について 講演)

※『歎異抄』の本文末尾に「大切ノ証文トモ少ゝヌキイテマヒラセサフラウテ目ヤスニシテコノ書ニソエマヒラセテサフラウナリ」とある。この一文が何を指すか。研究上の一つのキイ・ポイントだった。

しかし、今はそれについては立ち入る必要がない。必要なのは、次の一点だ。“一個の史料の中の一個のキイ・ポイントを解き明かすには、その史料の各種古写本群の精細な対照と検討が不可欠である。” ーーこの教訓だった。

三十代の終わり、この目をもって、わたしは従来の「邪馬台国」研究史を見た。不可解だった。研究書にも、研究論文にも、「邪馬壹国」という中心国名の表記をめぐる、『三国志』の版本・写本の研究があまりにも欠如していたからである。

そこでわたしは古代史の学者を歴訪した。その経緯は、すでに第一書『「邪馬台国」はなかった』冒頭部の「歴訪」の項でのべた通りだ。ある学者は、『三国志』の版本・写本の所在を問うわたしに対し、言を左右にして答えなかった。それのみか、逆に“古代史研究に立ち入らぬよう”勧告されたのであった。だが、今ふりかえってみると、実はその人自身、それに関して詳しくは知らなかったのであろう。なぜならその人の著書にも、その類の考察は現われていなかったからである。

今ふりかえってみれば、それは当然だったかもしれぬ。なぜなら、もし『三国志』の各種版本を渉猟すれば、南宋(なんそう)本から元本・明本・清本、さらに中華民国本・北京本に至るまで、問題の中心国名はすべて「邪馬壹国」、何一つとして例外はない。否、北宋本には「邪馬一国」と刻するものの少なくなかった痕跡(こんせき)さえ、認識できる(静嘉堂文庫本、『三国志補注』等参照)。この冷厳な事実を、いやでもその検証者はくりかえし認識せざるをえなかったであろうから。

いいかえれば、中心国名をめぐる版本の異同問題に、従来の多くの学者は ーー近畿説たると九州説たるとを問わずーー 無関心だった。だからこそ、あれほど“無邪気”に、「壹→臺」の書き変えを“敢行”し去って怪しまなかったのだ。これがいつも立ち帰るべき、問題のキイ・ポイントである。

(七)原書と版本と類書は混同できるか

けれども一人の先人がいる。

右の『三国志』「版本」問題を「類書」問題に最初に“おきかえた”のは、内藤湖南だった。

○南至二邪馬壹国一。水行十日。陸行一月。邪馬壹 は邪馬臺の訛なること言ふまでもなし。『梁書りょうしょ』『北史』『隋書ずいしょ』皆臺に作れり。(「卑弥呼考」明四三)

まず、「言ふまでもなし」という断言が先行する。そのあと、肝心の「版本」(『三国志』そのものの版刻)問題が「類書」(『梁書』『北史』『隋書』)問題に“おきかえ”られているのだ。

実は、旧来の研究史上、もっとも『三国志』の版本問題に“注意”をはらった人、それは他でもない、この湖南だった。「元暫明修本」(元代の版本を明代に修刻した本)や「乾隆殿板本」(清朝の版本)を参照した上、友人の稲葉岩吉に依頼して宮内省図書寮の宋本(紹煕しようき本)まで「校正」してもらっている。当時として“抜群”の用意だ。だから当然、“それらはすべて「邪馬壹国」。「邪馬臺国」ではない”その事実は知っていたはずだ。知っていたからこそ、「言ふまでもなし」という、読者に対してまるで“おっかぶせる”ような断言形で記した。 ーーわたしの目にそう見えるのは“ひが目”だろうか。

“諸版本に一切なくても、松下見林の『異称日本伝』以来、「邪馬臺国」と改定されつづけてきた。その「伝襲」をわたしは信ずる”そういう「信仰告白」が、「言ふまでもなし」の一語に巧まずに表現されている。そしてその信仰の“不安”をおしかくすささえのようにしるされた、後代(七世紀以降)の類書の中の「邪馬臺国」、それらは史料批判上、十分な有効性をもつものだっただろうか。

ひとたびひるがえって精思すれば、すぐ判明する。史料批判上、これは無理な話なのだ。日本の例で考えてみよう。

『古事記』『日本書紀』(八世紀)の古代記事A(たとえば神武天皇や聖徳太子等の記事)を考える場合、“ずっと後代(十二〜四世紀)の「類書」(たとえば『扶桑ふそう略記』や『神皇正統記』や『愚管抄』)にこう(B)あるから”と言って、軽々とAをBに「さしかえる」ことができるだろうか。考えられない。もちろん、形式論としては“その可能性もありうる”と言えなくもなかろう。しかし、そのためには、その厳密な論証がどんなに要求されても、されすぎることはない。「言ふまでもなし」の一言ですませることなど、およそ無茶な話なのである。“版本にもAとある。後代の類書もまたAだ。だから”こういった論法ならいい。だが、ここはまるでちがうのだ。

こう考えてみると、湖南が「史料の処理」法において、いかに“危険な断崖(だんがい)”を筆先で飛び越えたか、それが判然としよう。わたしは後学の探究者として、遺憾ながらその一点を確認せざるをえない。

しかるに最近、「新湖南学派」が誕生した。“古田の提示した『三国志』の版本(α)は南宋本(十二世紀)以降だ。これに対し、『太平御覧』『隋書』『梁書』(β)は七〜十世紀の成立だ。だから(α)の邪馬壹国より(β)の邪馬臺国の方が信用できる”こういう論法だ。

尾崎雄二郎氏の『太平御覧』重視の発言(「邪馬臺国について」人文一六、昭和四十五年三月)をうけた佐伯有清氏。さらに白崎昭一郎・安本美典・三木太郎等の諸氏の論述がこのスタイルだ(三木太郎氏とは、京都新聞紙上〈昭和五十四年末〜五十五年四月〉において、九回に亙(わた)って、論争を交え、氏の『御覧魏志』信憑主義の到底成立しがたいことを論証した)。

けれども、この論法には、明白な“問題のすりかえ”がある。前ぺージの表を見てほしい。

この表で一目瞭然(りょうぜん)。原書(A)においても、校本(B)においても、版本(C)においても、いずれも『三国志』、すなわち「邪馬壹国」が先行している。

これに対し、「新湖南学派」は、類書(『隋書』『梁書』『北史』『太平御覧』)については、「原書」(A)をとり、『三国志』については、「版本」(B)をとる。そうしておいてから、“前者が後者より早い”と称するのだ。これは子供でも、これを知ったら、すぐ“ずるいよ”と叫ぶような、見えすいた“紙上のトリック”ではないか。

こんな論法が許されるなら、“十八世紀(江戸後期)の本居宣長の馭戎慨言という「原書」中に長文引用されている倭人伝(そこには明白に「邪馬臺国」という改定形にして、何の注記もなく「引用」されている)の方が、二十世紀(昭和初年)になって成立した二十四史百衲本中の『三国志』(紹煕本)の「版本」(当然「邪馬壹国」だ)より古いから、信用できる”こんな言い草が易々として成り立ってしまうではないか。 ーー天下の笑い事だ。

もしまたかりに、『太平御覧』の版本の方が『三国志』の版本より古い、そういうケースがあったとしよう。それでも事態は変わらない。なぜなら十三世紀、鎌倉期の慈円や親鸞の自筆本に現われた古代記事(聖徳太子等)の方が、十四世紀以降の南北朝・室町期写本として現存する『古事記』『日本書紀』より早いことは事実だ。だからと言って、“前者の記事の方が後者より信用できる”そんなことが言えるだろうか。これもまた、天下の笑い事だ。

思い出す。わたしは京大の人文科学研究所で史料を渉猟したとき、幾たびも湖南の業績の恩恵をこうむった。たとえば好太王碑の内藤拓本、翰苑影(かんえいえい)写本等。そのたびにわたしは湖南に感謝した。わたしは明言する。“わたしは湖南を敬する”と。明治という、近世の未だ遠からぬとき、湖南の版本渉猟は学界“抜群”の業績だったのだから。これに対し、一九八○年代という現代の時点で、なお原書と版本とを混同させ、世人を惑わす論者があるとすれば、それは研究史の流れの“逆行”者に他ならない。

(八)「邪馬x国」説は信頼できるか

最近「新説」が現われた。

“邪馬壹国か邪馬臺国か、議論がある。だからこれを「邪馬x国」と考えて処理しょう”と。安本美典氏が唱え、後藤義乗氏が従われた(「東アジアの古代文化」九・十八号、大和書房)。

一見“物分かりのいい”説だ。“客観的な史料処理法”と見えよう。が、果たしてそうか。

わたしがかつて親鸞研究に入っていったとき、次のような文献処理法が行なわれていた。

(A)一つの文献について、各種の写本・版本があるとき、そのいずれを底本にしてもよい。ただその校異(各版本間の異同)を明確にしるしてあれば、足りる。

(B)右の諸版本中の異同のいずれが正しいか、われわれ(後代の学者)がそれを各個について判定すればよい。

(C)各版本内容を合成した「合成訂本」を定める。

つまり(A)では、“新古・精粗”等さまざまの写本・版本をいったん「等質」なもの、すなわち“一史料”として、等置するのだ。そして(B)、それらの各種を権威ある学者が見比べて、取捨・判定を下す。そして(C)をうる。 ーーそういう手法なのである。

この“各史料を平等に扱う”という、いわば「等距離処理法」は、一見“公平”に見える。しかし、その実質が問題だ。“取捨判別”の手が、もっぱら「後代の権威ある判定者」の主観に委(ゆだ)ねられるからである。

このように、史料の「等距離処理法」とは、その実体において、“後代の権威ある学者”による、「恣意(しい)心証主義」に帰着する。遺憾ながら往々にしてそれが実体だった。

この点、裁判にも同じ問題があろう。この“「心証」を権威とする”やり方が、時として証拠自体のもつ「客観的な論証力」の有無を「軽視」させる傾きを生み、いわゆる「誤判」を生んだ。たとえば松川裁判の第一審・二審の場合がそれだ、最高裁でも、田中耕太郎氏は、頑(かたく)なに「自由心証」を名として「諏訪メモ」のもつ実証性を軽視しようとされたのである(古田『邪馬壹国の論理』一一四ぺージ参照)。

これに対し、広津和郎は戦った。あくまで「実証的な証拠」、すなわち「明確な論証の連結」による有罪判定、それのみを承認する、それ以外を拒否する、この単純な方法を貫いたのである。 ーーこれがわたしの方法だ。

親鸞文献の実例をあげよう。梅原真隆氏の『親鸞聖人血脈文集の研究』(大正十二年)。性信が編集した『親鸞聖人血脈文集』という古写本があった。性信とは、親鸞の東国門弟のリーダーだ。これについて順崇本(宝暦刊本)・専琳寺本(せんりんじほん 天文写本)・上宮寺写本の三本をもとにした校定本を梅原氏は作られた。斯界(しかい)の泰斗とされた、氏ならではの力作である。

ところが、その核心部に「法然 ーー 親鸞 ーー 性信」の三代の伝持(正統な継承)をのべた一句があった(専琳寺本)。これを順崇本・上宮寺本は欠いていた。そこで梅原氏はこの一句を「本集の眼目」と見なし、順・上二本はこれを“脱失”したものと見なされた。この「梅原判定」は、“血脈文集』(原書)は、性信系集団の偽作”という真宗史上「定説」化された判断を生み出す源となった。

しかし、わたしの“発見”した蓮光寺本(大谷大学図書館蔵)の研究によって、事態は一変した。各写本の精細な比較・検討によって、(1)蓮光寺本が一番古形を伝えていること。(2)『血脈文集』は性信その人によって親鸞生存中(正嘉しようか年間)に編集された最古の親鸞書簡・文書集であること。(3)専琳寺本こそ後代の性信系集団内における「改作本」であること。この三点が判明することとなったのである(古田『親鸞思想 ーーその史料批判』冨山房刊、二五三ぺージ参照)。

この場合、重要だったのは、大家の識見という名の「判定」ではない。“各写本・刊本間の詳密な比較研究”だった。 ーーこれがわたしのえた教訓である。

問題のポイントをのべよう。いわゆる「邪馬x国」論は「邪馬台国」論者の“隠れ蓑かくれみの”にすぎぬ。自己の好む判定(邪馬臺国)を下すための中問設定だ。その“衣の下の鎧(よろい)”がちらちらしている。

これに対し、方法上、真に慎重な道は何か。その答えは簡明だ。“中心国名を「X国」として、「同音地名による位置決定」に使わない”この鉄則である。そしてこれこそわたしが第一書『「邪馬台国」はなかった』の中で守り通した解読のルールの根本だった。

これに反し、安本氏はどうか。その第一書『邪馬台国への道』(筑摩書房、一九六七)において、「『邪馬壹国』→『邪馬臺国』の誤り」という項を設け、「『臺』が『壹』と似ているため、書き誤られたと考えられる。『後漢書』『梁書』『北史』では『邪馬臺国』となっている」(一八四ぺージ)と旧説そのままの「断定」がしめされている。問題保留どころではない。これが消せぬ事実だ。

「邪馬x国」論は、結局わたしの採った「X国」の方法に至り着かねばならない。

(九)呉志残巻によって現版本は疑われるか

『三国志』の場合、版本は数多いが、古写本はほとんどなかった。唯一の例外が呉志残巻だった(西晋せいしん写本、一九二四、新彊郡*善しんきようぜんぜん県出土)。

郡*は、君の代わりに善。3912F

これを知ったとき、わたしは没頭した。京大の人文科学研究所閲覧室で、連日この問題にとりくんだのである。その結果、判明したこと、それは、

(1) 現存の『三国志』の当該部分と比べると、異同が多い。

(2) 従って現存の『三国志』そのものの祖型、というよりも、別系統本である可能性を考えねばならぬ。

(3) しかしこの小部分だけでは、明確な解答は出しがたい。

以上だった。唯一の収穫は、この中に「壹」字があったので、わたしの第一書『「邪馬台国」はなかった』において、写真として掲載できたことだった(同書第一章I 「失われた筆跡」)。

ところが最近、この問題から「現存三国志の信憑(しんぴょう)しがたい証拠」という論陣を張っている論者(白崎昭一郎・安本美典両氏)を見た。(イ)呉志残巻と現存『三国志』との間に差異が多い。(ロ)これは現存『三国志』にあやまりのありうる証拠。(ハ)だから「邪馬壹国」もあやまりかもしれぬ。こういった類の論法だ。こんな粗大な論法がまかりとおりうるとしたら、たいていの古典は“あやまりがありうる”と認定され、その結果、後代の論者の「自由裁量権行使」の“口実”とされてしまうだろう。

たとえば、親鸞の主著『教行信証(きょうぎょうしんしょう)』を例にあげよう。親鸞の自筆本は坂東本(東本願寺蔵)だ。ところが、専修寺本(親鸞の生前、弟子の書写)と西本願寺本(親鸞の死後、文永頃の書写)とを比べてみると、それぞれ“差異点があまりにも多い”のだ。けれどもこの場合、専修寺本や西本願寺本を単純に“あやまり多し”と断じることはできない。右の例のように、“ちがいすぎている”からだ。当然、現存の親鸞自筆本は唯一つ(坂東本)でも、親鸞の手になる『教行信証』は、この一つだけではなかった。坂東本自体がしめしているように、その成立以前に、「初稿本」があったことは確実だ。なぜなら基本筆跡(六十三歳頃以前)たる「八行本文」(全文の約八割)自体がすでに「清書本」の趣をもっているからである。

さらに右の「八行本文」成立後、くりかえし改紙・改稿が行なわれているのであるから、そのいずれかの段階で、別に「新清書本」が作られていた、その可能性は消すことができないのである。そしてその「現在は失われた清書本」の系列をひくのが、専琳寺本や西本願寺本ではないか。そういった視野は、当然考慮きるべきなのである。

このような“別系統本”の存在という問題は、古写本・古刊本を考える場合、必ず“介入”してくる概念だ。だが、この事実を“逆手”にとって、現存自筆本の字句を自由にいじり、“「自筆本別本」には、こうあったのだろう”などと称することは無論許されない。

だから古写本・古刊本の異同をあつかい馴れた人なら、この呉志残巻と現存『三国志』程度の異同を見ても、決して驚きはしないであろう。まして“『三国志』現存本にあやまりの多い証拠。従って「邪馬壹国」も”といった類の性急な論法に走ることなど、とてもできはしない。呉志残巻に「藉口しゃこう」した論法は、両氏が厳正な古写本・古刊本の処理に馴れておられないための“お手つき”、失礼ながら、そう言うほかはないのである。

(京大、人文科学研究所の藤枝晃氏は、強烈に「呉志残巻、偽作説」を唱えておられた。中国古筆・古文書の研究家の言として見のがしえぬ見解であろう。ただし、この残巻について、写真版しか見ず、現物に接していないわたしとしては、その賛否は保留せざるをえない。ーー中華書局標点本では、この残巻写真を冒頭にかかげている。「真作」と見なした上での措置であろう)。

(十)版本の新古は絶対であるか

念のために、のべておきたいこと、それは“古写本・古刊本の新古は重要だが、絶対ではない”この一事だ。

ふたたび親鸞研究の例を引用させていただこう。『親鸞聖人血脈文集』においても、

「書写年代の新古とは逆に、恵空本のほうが原型を伝え、専琳寺本のほうは後代の改竄(かいざん)を含む古写本なのであった」(古田『親鸞思想ーその史料批判』二六二ページ)

とわたしがかつてのべた通りである(他に古本本願寺系図と明暦本本願寺系図。古田『わたしひとりの親鸞』毎日新聞社刊、参照)。

『三国志』の場合も、同じ問題がある。紹興本(一一三一〜六二)と紹煕本(しようきほん 一一九〇〜九四)との関係だ。ここでも表面上の新古とは逆に、後者の方が古型を保っていた。その点、百衲(ひゃくのう)本二十四史の編集者、張元済によって報告されている(古田『邪馬壹国の論理』朝日新聞社刊、五八ぺージ以下参照)。

倭人伝においても、わたしの「対海(紹煕本)→対馬(紹興本)の論証(『「邪馬台国」はなかった』第二章III参照)によって、彼の判断の正しかったことが証明された(紹煕本中には「咸平六年」〈一〇〇三〉の刊記が存在する)。

以上のように表而上の「新、古」に相反する事例の存在することは、当然だ。史料批判上、怪しむに足りない。しかし、これに「籍口しゃこう」して、恣意(しい)的に後代本に依拠することは許されない。“この場合は、表面上の新写本・新刊本の方が却って古形を伝えている”という、その証明がまさに必要なのである。

(十一)仮説の「重層主義」を排す

“古田の言う通り、『三国志』の全版本「邪馬壹国」であろう。しかし「もしこれが邪馬臺国のまちがいであったら」という仮説を立てて研究をしてゆく、それがなぜ悪いのか。近代の学問において仮説の提起という方法は当然ではないか”このように言う論者があるかもしれぬ。

確かにそうだ。“仮説を立て、それを検証する”これは学問の王道だ。だが、今の場合、「邪馬台国」論者の手法は、果たしてこの「近代の学問の方法」という見地から、適正だろうか。その“手口”をしらべてみよう。

まず、“近畿の「大和」や九州の「山門」に合わせるため、「邪馬台国」という改定名称を採用してきたこと”これを一つの「仮説」と置いてみる。

しかし仮説は、これだけではすまない。近畿説の場合、“「南」は「東」のあやまり”という第二の仮説が必要となる。さらに「一月は一日のあやまり」という仮説を採用する論者 ーー近畿説・九州説ともーー もあった(本居宣長・菅政友から安本美典氏に至る)。また九州説の一つ、榎説の場合は、次のようだ。“倭人伝には、魏使が倭都に入って卑弥呼に会った、と書いてある。しかし実際は伊都国に止(とど)まって、倭都へは行かなかった”これが仮説だ。そして“倭人から聞いた「陸行一月」から残り(不弥国→邪馬台国)の里数「千三百里」を算出し、総里程一万二千里へと導いた”「仮説」を前提としてこのような推論にすすんだのである。この類の「仮説の相重なる提起」は、他にも数多い(その他の仮説の例は、わたしが第一書の「共同改定」と「各個改定」の各章でしめした通りだ)。ズバリ言えば、旧来の百花撩乱(りようらん)の「邪馬台国」論議、それはすなわち“重層する仮説の花ざかり”なのであった。

問題のポイントは次の一点である。“科学における仮説の数は少なければ少ないほどよい”これは自明の公理だ。いいかえれば、“一の仮説をもうけることによって、矛盾と見えていた諸現象がピタリ、矛盾なき理解へと導かれる”そのときこそ、仮説が真理に転化する時節の到来なのだ。

ところが、「邪馬台国」論者はちがった。「壹→臺」という第一仮説の設定は、次々と第二、第三の仮説をも産出・継起させざるをえなかったのである。

近代科学史上の有名な例を思い出そう。旧来の天動説は、宇宙に幾多の軌道を想定し、それぞれに別個の説明を加えた。しかもそれは「暦の進行」に対して誤差を年々増大させていた。これを「仮説」の用語で説明すれば、“いくつもの仮説を重層させて、なおピタリとは妥当しない”そういう状況だったのである。

この一点に疑問を向けたのがコペルニクスだ。彼の方法はちがった。“地球が動く”という、ただ一個の仮説を導入した。それによって、宇宙は“統一した運動のルールに従っているもの”として、一貫した理解を与えられることとなったのである。

今の場合と比べてみよう。「邪馬台国」論者は、次々と仮説を重層させながら、なおかつ倭人伝の物的描写は、弥生期のその地域(大和や山門等)の実態と適合しえなかった。そのため、いつも“倭人伝自体が正確でないのだろう”といった“あいまいさ”の霧の中にあって、それを隠れ蓑とせざるをえなかったのである(たとえば、考古学的出土物の「矛」の鋳型等。次節参照)。

ところがわたしの場合、“『三国志』の全版本のしめす事実、そして倭人伝の記述をそのままうけいれる”という、自明の方法に従ったとき、従来の諸矛眉は、太陽の前の残雪のように次々と消え去っていった。

しかもこの自明の方法に立つとき、倭人伝の記述は、すべて弥生期の筑前中域(糸島郡・博多湾岸・朝倉郡)の現実(考古学的出土物)とピタリ一致していたのだ。

以上によってみれば、近代の科学の方法意識において、旧来の仮説重層主義とわたしと、いずれの立場が適正であるか、一目瞭然であろう。

(十二)倭人伝里程誇張説は維持できるか

一九七〇年代、それは学術雑誌に関して言えば、“「邪馬台国」を扱った論考の沈静した十年問”と言えるかもしれぬ。この点、「邪馬台国」問題の研究史家、佐伯有清氏は次のように書いておられる。

「邪馬台国ブームをしずめる役割をはたしたのは、あるいは古田武彦氏の論著であったかも知れない。古田氏は一九六九年九月に『邪馬壹国』(「史学雑誌」七八〜九号)を発表して以来、・・・」(『古代史への道』吉川弘文館、三〇ぺージ)と。

それが果たしてわたしのせいか、否か、わたし自身は知らない。ただ世問の「邪馬台国」ブームに相反し、学界内に右の“奇現象”が生じたことは事実のようである。

しかし、既成の「学界」内の動向はともあれ、学問そのものの探究の進展は、沈静も休止もしなかった。たとえば、倭人伝解読上の重要課題の一つ、「里単位」問題を見よう。

倭人伝には帯方郡治から女王国に至る総里程(一万二千余里)が記され、さらに「帯方郡治→狗邪韓国」(七千余里)以下の部分里程が記されている。だから“ここに記された「里」という単語は実際に、どのような長さをしめしているか”この検証を抜きにして、倭人伝解読は前進できない。これは当然だ。

この点、研究史上「定説」という名の“躓(つまず)きの石”を置いたのは、白鳥庫吉だ。「魏代の一里は漢代の一里と大差なく、漢の一里は略ゝ(ほぼ)我が三町四十八間(けん)に当ると見て大過ないと思はれるが(足立喜六著『長安史蹟の研究』第二章漢唐の里程、特に同書三七ぺージ参照)斯(か)かる短い単位を以てしても実際の距離を換算して見るにやはり著しい誇張がある」(「卑弥呼問題の解決(上)」)と書いた。以後、白鳥の跡を継ぐ九州説の論者も、またこの里数値を真実(リアル)な認識の外におこうとする傾きのある、近畿説の論者も、「倭人伝里数値誇張説」を揃(そろ)って「共立」することとなった。

この問題に考察の手を向けた近年の研究者として、山尾幸久氏がある(「魏志倭人伝の史料批判」『立命館文学』第二六〇号、一九六七・二)。氏は「韓伝・倭人伝」を“誇大値”とした。すなわち「里単位」としては漢代の長里(一里=約四三五メートル)しか認めない。この点、従来の白鳥説を継承されたのである(氏は近畿説)。

その後、氏はさらに『魏志倭人伝』(講談社現代新書、一九七二)において、

(1)陳寿は王沈の『魏書』の記述に従って、韓地を「方四千里」と記した。

(2)しかし、彼(陳寿)は、内心これを信じていなかった。

(3)だから韓地は真実リアルな認識(右の面積の約二十五〜三十六分の一)に立って、その上に倭地五千里(これは誇大)を加算した。

(4)そのため、倭地を「会稽東冶(かいけいとうや)の東にあり」との判断を下した。

右のような新理解をうちたてられたのである。まことに“うがった”見解ではあるけれども、その“うがち”の基礎をなす王沈の魏書の当該文面は現存しない。氏の「想像」の中にのみ、現存している。その上、“陳寿は王沈の『魏書』に従って『三国志』に記録しながら、内心はこれを信ぜず、全く別の立場に立って地理計算を行なった”などというのは、小説中の一節ならいざ知らず、歴史学者の記述とは、わたしには見えない。

これに対し、白鳥氏から山尾氏に至る歴代の誇張説を震憾(しんかん)させる、出色の論文が昭和五十三年に現われた。自然科学の研究者、谷本茂氏の「中国最古の天文算術書『周髀算経しゆうひさんけい』之事」(「数理科学」一九七八年三月号)がこれである。

『周髀算経』は、周代に淵源(えんげん)する、中国の天文計算が、後漢(ごかん)末から魏にかけての頃、まとめられた本だ。そこには太陽の直径の長さなど、驚くべき詳密な計算が行なわれている。地球上抜群に早くから発達した古代中国の数学・物理学の成果だ。その計算を谷本氏が復元したところ、「一里=七六・三メートル」(約七六〜七七メートル)であることを発見されたのである。すなわち、わたしがすでに(昭和四十六年)『三国志』(韓伝・倭人伝・呉志〈江東〉等)から帰納していた里単位(一里=約七五メートル。詳しくは“「七五〜九〇」メートルの中、七五メートルに近い”とした)の帰結、それと驚くほどの一致をしめしたのである。谷本氏も、両者の一致が偶然と考えられない旨、明記された。

この谷本氏の計算については、すぐれた追試者が現われた。オランダのユトレヒト天文台にある難波収氏がこれである。宇宙物理学者たる氏は、この問題に関心をもち、再計算された結果、谷本氏の計算の誤りなきを再確認されたのである(昭和五十三年十一月十九日、古田あて来信)。

このことのもつ、研究史上の意義は何か。それは「邪馬台国」研究史上、「定説」視されてきた「倭人伝里数値誇張説」の崩壊である。なぜなら、“『三国志』と『周髀算経』という、全く別の二つの本が、「ほぼ一致した里単位」で書かれている”という事実は、何を意味するか。他でもない。“周代及び三世紀当時、この里単位が実際に用いられていた。それがこの両書に反映した”そのように見なす他ないからである(『周髀算経』も、二〜三世紀頃最終成立)。

「学界」が里単位問題に触れようとせずに「回避」してきた、まさにその間(一九七〇年代)に、倭人伝の研究は一大飛躍をとげるに至った。 ーーこれが研究史上の事実である。

(十三)「韓伝・倭人伝」短里説は維持できるか

残された一つの問題がある。それは安本美典氏の唱えられた「韓伝・倭人伝」短里説だ。つまり“この二伝以外は長里で書かれている”というのである。これを検してみょう。

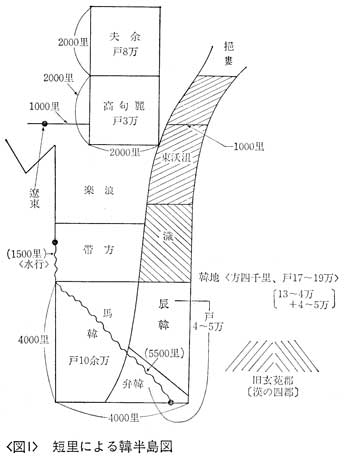

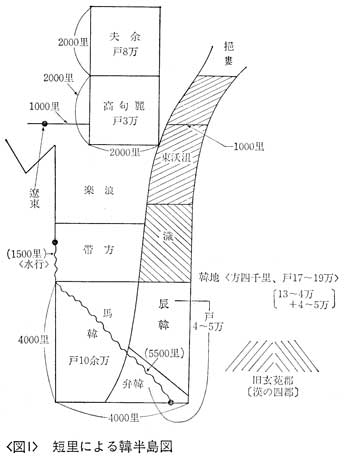

東夷伝(とういでん)に書かれた里数記事は左のようだ(図1)。(イ)(韓地)方四千里。(ロ)(高句麗こうくり)方二千里。(ハ)(夫余ふよ)方二千里。(ニ)(高句麗)遼東の東、千里に在り。(ホ)(東沃沮)西南長、千里なる可し(右の(ニ)(ホ)について、解釈に異同があるが、今の立論の大勢には関係がない)。

右についてわたしの理解を簡明にのべよう。

(一)朝鮮半島の北辺部は、「千里プラスニ千里プラス千里」つまり「四千里」となって、大体朝鮮半島南辺と一致している。すなわち、朝鮮半島の現地形と大約矛眉しない。

これに反し、朝鮮半島北辺部のみを「長里」とすれば、これを「短里」に換算(六倍)すると、全く対応しない。つまり朝鮮半島の現形は“こわれて”しまう。

しかも、高句麗(毋丘倹かんきゆうけんの軍)、韓地(楽浪らくろう・帯方太守の軍)とも、魏軍の交戦場であって、“一旅行者の見聞によって知った”といったていの地ではない。真実(リアル)な認識が当然、成立していなければおかしい、そういう地帯なのである。

(二)右の点は戸数密度の比較によって、さらに確かめられる。両方とも、「短里」とすれば、表2(全短里)のようになる。山地(高句麗)と平坦地(韓地)と、その密度比は自然である(韓地は馬韓十余万、辰韓・弁韓三〜四万)。

ところが、高句麗の方だけ「長里」としてみよう。以上(部分短里)のようだ。このような密度比は「一国平均」間のものとしてありえない。

(三)東沃沮・穢*(わい)伝には面積も戸数も書かれていない。ここは旧玄菟郡(げんとぐん 上の二伝記述)だから、楽浪・帯方郡と同じく、“周知のところ”(史書に不要)として書かれなかったもの、と見られる。

さてA韓地北辺(四千里)とB高句麗南辺(二千里)の国境は、それぞれA'帯方・玄菟郡南辺とB'楽浪・玄菟郡北辺に当たる国境である。それゆえいずれも直轄地(現・旧)の国境だ。しかるに一方(南辺)は「短里」、他方(北辺)は「長里」、などということは到底ありえない。

(四)倭人伝に記された「帯方郡治→狗邪韓国」内の「七千余里」、その最初部分(帯方郡治→韓国西北端。千五百里くらいか)は帯方郡、つまり直轄領内だ。「七千余里」が短里なら、当然これも短里だ。この事実は、前項の「直轄領短里記載」と対応する。

(五)中国(西晋せいしん)の史官(陳寿)が直轄領を「短里」で記す”この事実は、その里単位(短里)がすなわち、その王朝(西晋)の正規に採用していた「里単位」であることをしめす。

(六)(イ)悒*婁(ゆうろう)、夫余の東北、千余里 に在り。・・・・・古の粛慎(しゅくしん)氏の国なり。(『魏志』悒*婁伝)

(ロ)倹(毋丘倹)、玄菟の太守[斤頁](きゅうき)をして之(これ 高句麗王の宮〈王名〉)を追わしむ。沃沮を過ぐること千有余里、粛慎氏の南界に至り、石を刻みて功を記す。(『魏志』母丘倹伝)

右の記事は大よそ同一の領域を、同じく約「千里」として表現している。すなわち、東夷伝のみでなく、他の列伝でも同一の里単位(短里)が用いられている証拠だ。

(七)(ハ)帝曰(いわ)く「四千里征伐・・・」。(『魏志』明帝紀)

(ニ)帝、太尉(たいい)司馬宣王を遣わし、中軍及び倹等の衆数万を総じて淵(えん)を討ち、遼東を定めしむ。(『魏志』毋丘倹伝)

悒*婁(ゆうろう)の悒*(ゆう)は、立心編の代わりに手編。第3水準、ユニコード6339

穢*は、三水編に歳。第4水準ユニコード6FCA第4水準ユニコード6FCA

王[斤頁](きゅうき)の[斤頁]は、JIS第四水準、ユニコード980E

(ハ)にしめされたのは、明帝の公孫淵(こうそんえん)討伐行だ。この行には、(ニ)にしめされているように、毋丘倹の軍が加わったことが知られている。その毋丘倹の行程としての「四千里」が、先((六)の(ロ))の同じ毋丘倹による高句麗討伐行の「千里」と“別の里単位”、というのでは、全く筋がとおらない。当然同一の里単位でなければならぬ。すなわち明帝の語に出てくる「四千里」もまた、「短里」で語られているのだ。これは(五)の命題と対応する。

(この「四千里征伐」問題は、かつて山尾幸久氏とわたしの間で論争があった。古田『邪馬壹国の論理』二一一ぺージ参照)。

以上によって安本美典氏の「部分短里」説は、結局成立できない。すなわち「『三国志』全面短里」説しかありえないのである。

なお、この結論が倭人伝の解読に与える深刻な影響をのべよう。

(A)倭人伝内の里程記事は、西晋朝の公的採用単位(短里)によって明記されている。それゆえ以下のような従来説の手法はすべて成立できなくなった。

(イ)里程を“誇大値”として無視ないし軽視する立場(近畿説)。

(ロ)部分里程の総和が総里程(一万二千里)にならないままの読解法(従来説のすべて)。

(ハ)右の不足分(千五百里)を長里(一日五十里)で日数に換算して、「陸行一月」を算出する立場(榎説)。

(B)卑弥呼の「冢ちよう」(「径百余歩」)は、当然「直径三十〜三十五メートル」の円塚となる(一歩は一里の三百分の一)。従来の「大古墳」説(百五十〜二百メートル)は成立できない(本書「邪馬壹国と冢」の章参照)。

この「里単位」問題は、「邪馬台国」の専門家にも、考古学者にも、決して放置できぬ基礎的な問題だった。いわば物理的な問題だといってもいい。しかるに、彼等は放置した。そして今、在野もしくは非専門の研究者間において、解決の扉が開かれたのである。

(十四)分布図は軽視できるか

かつて「邪馬台国」論議は、倭人伝内の“紙の上の旅”に終始すれば、それでよかった。だが、今はちがう。考古学的出土物との対応いかん、その検査が不可欠である。“いや、わたしの「邪馬台国」にも、こんな古墳がある”“これだけ、遺跡が多い”こういった散漫な論法では、もはや駄目だ。すなわち倭人伝内に記載された物(鏡・矛ほこ・冢・鉄・珠・玉・錦・帛布はくふ・金等)の弥生期出土分布図との対比、それが必要なのだ。

たとえば「矛」、自分の「邪馬台国」比定地にそれが出るか、否、他処に比して、もっとも多く出るか。それが問題の急所だ。

たとえば「鉄鏃てつぞく」、右と同じだ。

たとえば「鏡」、右と同じだ。

たとえば「錦」(絹)、右と同じだ。

これらについて自分の中心地(都)比定地を冷厳に検査する、それが必須(ひっす)なのである。“いや、今後出てくるかもしれぬ” ーーこの論法は、いつでも使える「万能の論法」だ。考古学的出土物による検査を回避する、あまりにも“便利すぎる”論法だ。よって真に学問的な論議には用いることは許されない。

また“卑弥呼は政治的権力者ではなく、宗教的巫女(みこ)だ。だからその居処から考古学的出土物はそれほど出土しなくてもいい” ーーこの口実も駄目だ。なぜなら、たとえば鉄製の武器類だけのことなら、或(ある)いはそういう「遁辞とんじ」も通ずるかもしれぬ。しかし鏡は“太陽信仰における要具”ではあっても、武器ではない。「中広矛・広矛」は、祭祀具(さいしぐ)もしくは“宮殿等守衛のシンボル物”ではあっても、やはり実用の武器ではない。「錦」(絹)も、言うまでもない。だからそれらの乏しいところ、そこに「宗教的巫女」たる女王の居処を考える、それは筋がとおらないのである。

やはりそれらすべて(実用の武器も、祭礼・守衛のシンボルも。また鋳型も)において中枢の地、それは筑前中域(糸島郡・博多湾岸・朝倉郡)以外にない。

(十五)分布図の不適切な使用とは何か

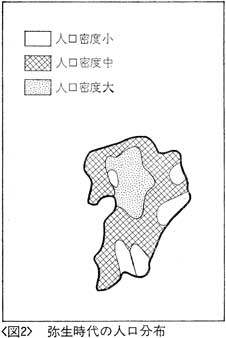

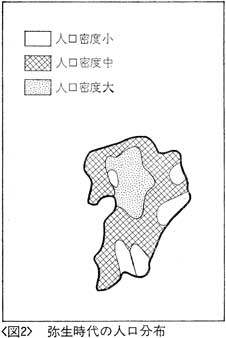

安本美典氏は民族学博物館の小山修三氏の作製図(図2)によって「弥生時代の政治的文化的な文明圏の中心は、博多湾岸あたりには、なかったことがいえる」と言われた(『「邪馬壹国」はなかった』新人物往来社刊)。

これを小山氏に直接確かめたところ、それはとんでもない、安本氏の誤解であった。

(1)メッシュ(網の目)が千平方キロ。(2)北辺など、「海と陸」を半々にふくむ。(3)現在の陸地(博多市街)も、弥生期は海。(4)筑前の南域(春日市〜太宰府をふくむ)と筑後北域は同じメッシュ。(5)春日市〜太宰府の間が特に遺跡の濃厚なことは十分に意識。

これらの点が判明したのである。分布図は、その作り方(作製上の方法論)を十分に確かめて慎重に使用せねばならぬ。失礼ながら不適切な使用法によって、「我田引水」に走ってはならない。

(十六)「こわされた銅鐸」は何を意味するか

分布図問題は、「邪馬台国」近畿説に致命的な打撃を与える。なぜなら弥生後期(二〜三世紀)の大和盆地は「金属器の空白」地帯だからだ。鉄が全く出土せず、銅も若干の鏃(やじり)の他、出土しない。奇妙なことに、銅鐸(どうたく)すら全く出土しないのである、周辺(徳島・近江・遠江等)には巨大銅鐸の花盛りの真っ只中で。

日本列島の弥生期は、銅と鉄の文明だ。その中枢地(都)が無金属盆地とは。 ーーありうることではない。

また銅鐸分布図(広島県から静岡県まで)は同時に、銅鏃の分布地帯として知られている。しかし倭人伝には銅鏃の記載はない(骨鏃と鉄鏃のみ)。この点、古墳前期に入っても、近畿の古墳から銅鏃の出土することは著名だ。だから銅鏃問題一つとっても、「邪馬台国」近畿説は成り立たないのである。

もう一つ、目を奪う新問題がある。「こわされた銅鐸」だ。最初、巻向(奈良)遺跡で発見され、「こわれた」か「こわされた」かの論議を生んだが、やがて利倉・池上(大阪)、森広(香川)と各地で発見されるに及んで、他の力で「こわされた」ことが疑えなくなった。

では誰がこわしたのか。これに対する端的な答えは、戦後史学の骨髄を刺し貫く、そういう貫徹力をもつ。なぜなら全銅鐸圏(広島県から静岡県)の消滅直後、これにとって代わったもの、それは言うまでもない、天皇家による巨大古墳群の時代だ。従ってこの破壊者は天皇家(の祖先)、そう考えるほかない。

さらに一歩を進めよう。弥生後期末の、全銅鐸圏の消滅に先行して、弥生後期初頭前後から消滅(=破壊)がはじまったところ、それが大和盆地だ。すなわち弥生後期(二〜三世紀)の大和盆地は、天皇家(の祖先)という名の銅鐸破壊者の支配した小天地だったのだ。

これは『古事記』(『日本書紀』ではない)の伝承する、神武〜開化の九代、彼等が大和盆地に閉塞(へいそく)していたとされる時代、それとピッタリ対応している。この九代を架空と見なすことを、重要な理論的支柱としてきた津田史学、そしてそれを継承する戦後史学、それらはその立論の根底を疑われるに至ったのである。

歩を返そう。今「こわされた銅鐸」のしめす問題性は次のようだ。弥生後期の近畿は、二大対立の中にあった。大和なる銅鐸破壊世界とそれを取り巻く銅鐸神聖視世界との二者の、クッキリした烈しい対立のさ中に。もしこの根本事実を認めるならば、「邪馬台国」近畿説、すなわち“大和を中心として九州に至る”版図をもつような「大いなる邪馬台国」の概念など、一拳に消し飛んでしまわざるをえない。

(十九)分布図は古墳期にも有効か

この分布図問題が卓効を放つのは、当然ながら弥生期だけではない。古墳期も同じだ。今、問題点を個条書きしよう。

(一)中国(南朝)の“石造物(人・獅子しし)をもって陵墓を守衛する”文明圏の一端にあるもの、それは九州(石人・石馬)だ。近畿(埴輪はにわ。土人・土馬)ではない(従って倭の五王は近畿天皇家ではなく、九州の王者だ)。

(二)南朝では再三「石人・石獣」禁止令が出されている(『宋書』)。だから石馬がないのは当然だ。天子の「石の獅子」だけが残されているのである(従って両者 ーー中国と九州ーー に「石馬」が共通しない故をもって、影響関係を否定する見解〈森浩一氏〉は、不当であろう)。

(三)筑紫を囲繞(いによう)する神護石群を作らせた者は、筑紫(太宰府)の権力者だ。近畿の天皇家ではない(“瀬戸内海域に神護石がある”との理由から、これを否定する論者〈松本清張氏〉は不当であろう。)

(四)これら神護石群をもって、“近畿の天皇家が朝鮮渡来の技術者に自由に作らせた”と見なす立場(李進煕氏)、それがいかに「朝鮮渡来の技術者」という点を強調しようとも、“六〜七世紀において、天皇家を九州に至る「統一」の中心と見なす”という、ことの本質上、旧説から一歩も出ぬものだ。

右のように、分布図は頑固(がんこ)に率直な理解を要求しつづけている。

おわりに

わたしは昨年、中小路駿逸氏を知った。愛媛大学の国文学の教授である。氏は自分の研究のために、中国(唐)の詩を検索されるうち、わたしの九州王朝説を裏づける数々の例証を見出されたのである(古田『関東に大王あり ー稲荷山鉄剣の密室』創世記刊、参照)。

昨年末、わたしの宅を訪れられたとき、開口一番、氏は次のように言われた。

「目の前の本 ーー『三国志』のことですがーー に、邪馬壹国とあるのだから、そう書いたり、そう使う者には、何の説明もいらん。そうでない、『邪馬台国』だ、と言う方が、いろんな証明をしなければならない。それがどうも、逆になっていますな。古田さんに“邪馬壹国が正しい”という証拠をあげろ、などと言うのは」と。知己の言、否、知学の言とは、これであろう。

思えば、わたしの辿(たど)りきたった道、そこには何一つ、奇矯(ききょう)なる奇道はなかった。中国の同時代史書にそう書いてあるからそう読む。部分里程の総和が総里程に合わぬはずはないから、合うように読む(『三国志』倭人伝)。多利思北孤(たりしほこ)は阿蘇山下の男王と書かれているから、そう解する(『隋書』イ妥国伝たいこくでん)。いつも、そのような、明々白々の解読なのであった。「仮説」というような、ことごとしい名を当てることさえ、“気がひける”ほどの、平々凡々の大道であった。

この方法は、旧来の手法に馴れすぎた諸専門家には、あるいは“笑止”に見えたかもしれぬ。新たに専門家的手法になずみはじめた人々も、敵対する途次へと向かったかもしれぬ。

しかしながら、人間の世にはそのような人々ばかりではなかった。自明のことを自明として認める、そういう“目の開いた”人々が、ひとり、ひとりと出現しはじめているのを目のあたりにする、それは何たる、人間の歓喜であろうか。

筆硯(ひっけん)の道にたずさわる者が、墓下に未だ歩み入らざる以前において、このような過分の幸せに会おうとは。これを望外と言わずして何と言おうか。

なお前途はきびしい。誹謗中傷の声もさらに増大するであろう。けれども、それはよい。未来の朝、ひとり探究の門出を迎える孤立の探究者に向かって、その航路の少しでも安からんことを祈りつつ、この一編を手向けることとしたい。なお、最後に切言する。前代の、また同代の探究者に対し、烈しい言葉、厳しい批判の数々を積み重ねてきたこと、それを深くここに謝したい。ただ未来に学問の大道の開けんこと、それのみを願ったからである。私怨(しえん)は一切ない。何とぞ寛恕(かんじょ)されんことを。

『邪馬一国の証明』 へ

『よみがえる九州王朝』 へ

『古代の霧の中から』 へ

『邪馬壹国の論理』へ

ホームページ へ

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。

Created & Maintaince by“ Yukio Yokota“