第四章邪馬壹国の探究 一倭人伝の行程と構成 『「邪馬台国」はなかった』 へ

魏・西晋朝短里の三論証(『古代の霧の中から』)へ

『続・邪馬台国のすべて』−ゼミナール−朝日新聞社

邪馬台国論争は終った=その地点から

二、行路解読

古田武彦

「以北略載」の論理

次いで二の、「行路解読」の問題に移ります。これは一四べージの「史料」の二を見てもらいますと、aもbも有名な文章ですから皆さんご存じだと思いますが、

「南、邪馬壹国に至る、女王の都(みやこ)する所。水行(すいこう)十日・陸行(りくこう)一月」

これに対してすぐ直後にbの文章が現れます。

「女王国より以北、其の戸数・道里は略載す可きも、其の余の旁国は遠絶にして得て詳かにす可からず」

うかつなことですが、『「邪馬台国」はなかった』のときに気がつかなかったんですが、この(昭和50年)六月ごろフッと気がついたのです。といいますのは“女王国から北は戸数や道里は簡略に記載できる”と書いてあります。「女王国」というのは、ふつうの理解のように、直前に「邪馬壹国に至る、女王の都する所」とあるんですから、それを簡約して「女王国」といったわけで、邪馬壹国それ自身をさす、というのが従来の大半の人々の理解ですが、私もそのとおりだと思います。

そうしますと、その“邪馬壹国から北は戸数や道里は略載できる”とあるわけです。もちろん国名も書いてあるということですね。その国名だけでなくて、戸数や道里も書いてある、ということです。ところがその直前の、例の「水行十日・陸行一月」を、私以前のすべての論者、江戸時代の新井白石や宣長以後、『「邪馬台国」はなかった』を私が出しますまでの論者は、“邪馬台国直前までの旅程”であると考えたわけです。つまり、帯方郡治(ぐんち)からずっとやってきて最後の段階で「水行十日・陸行一月」を行かなければならない。だから直前の一点というのが投馬(つま)国であったり、人によっては伊都(いと)国であったりしますけれども、とにかく直前の一点から最後の邪馬壹(やまいち)国まで(従来の人は邪馬臺(たい)国といっている)の日数であると考えていたわけです。どう読み変えるにしても、この一点は変わらなかったわけです。

そうすると、この「水行十日・陸行一月」というのは、かなり膨大な数ですから、当然その間に国があったはずですね。つまり砂漠だったり海ばかりだったりするはずはないわけです。当然国々がはさまっているはずです。もしかりに「一月」を「一日」に直しても、「水行十日」だけをとってみても、海ばかり十日行くところなんかないですから、当然海岸沿いに行くわけです。当然海岸に国があるわけです。この「十日」も「一日」に直して、「水行一日・陸行一日」に直してしまえば別ですが、そんな説はないのでいまは論外にします。とにかくここにかなりの国々が入っているはずです。この直後に二十一の国が国名だけ出してありますが、その中のいくつかも当然その間に入っていることになるんじゃないでしょうか。

「謎のx区間」と私は変な名前をつけたんですが、この「謎のx区間」に当たる「水行十日・陸行一月」を書いておいて、その直後に、同じ陳寿が、その“邪馬壹国より以北は、国名はもとより戸数とか里数とかを書けた”といっているのはどういうわけか。もし従来説のような“直前の部分区間”だとしますと、これは支離滅裂、ナンセンスそのものの文章になってきます。“ここは倭人からの聞き伝えだ”とか“嘘だ”とかいったって問題じゃないわけです。とにかくいまの問題は「陳寿の意識」です。『三国志』の著者たる陳寿の意識の問題です。まとめてみますと、“女王の国から北は全部書けた”といっているのに、その直前に「水行十日・陸行一月」などといっている。逆にいうと、だれが考えても、膨大な倭の国々がはさまっている、杳(よう)として漠然(ばくぜん)たる記事を書いておいて、その直後にはっきりしている、明快である、というようなことを書く、ということは、ちょっと頭が分裂していない限りは、できることではない、と私には思われたのですが、皆さんはどうお考えでしょうか。この一点だけをとっても、従来のすべての解釈は成り立たないのです。

それに対して、私の場合はどうかといいますと、『「邪馬台国」はなかった』をお読みいただいた方はご存じのように、「水行十日・陸行一月」は、帯方郡治(いまのソウル付近)から女王国、つまり邪馬壹国までの総日程であると考えたわけです。そうしますと、いまの邪馬壹国のすぐ北に国間距離ゼロで不弥(ふみ)国があるというふうにとったわけです。そこから北に伊都国があったり、投馬国、奴国(ぬこく)が両側に分岐していたりするわけですから、要するに狗邪韓国(こやかんこく)から不弥国まで、主線行程が六国、旁線行程が奴国と投馬国まで二つ、もちろんこれらはみな国名が書いてある。道里や戸数の類も書いてある。この点、詳しく議論し出すと、また面白いのですが、いまは省略しまして、大づかみにいいますと、それらが書いてある、ということになります。全く矛盾はないわけです。ですから“「水行十日・陸行一月」というのを、古田みたいに読むのは、文脈から無理だ”ということをいう人がありますが(たとえば井上光貞氏「日本経済新聞」昭46.12.19。白崎昭一郎氏前記論文)、無理とか無理じゃないとかいうのは、前後と合うか合わないかが一番キーポイントですからね。自分の漢文のセンスから見て無理だ、といってみてもナンセンスです(笑い)。前後も前後、すぐ直後とくらべてみますと、従来の人々のは支離滅裂なものとして著者の頭を見なければいけないんですから、無理もいいところです。それに対して私が解釈したようにして見ますと何の無理もない。そうすると、客観的な文脈の自然らしさとしましては、やっぱり私の考えたように“総日程”でなければならない、こう思うわけです。

この点も、“そうでない”という人は、やはりそれを反論していただきたい。反論せずに、“古田なんて変わった人間があんなことをいうだけで、あんなのは問題じゃないんだ、「水行十日・陸行一月」は最後の部分日程に決まっているんだ”というムードで書き連ねるのでは、これは「華にして漫」の部類になるのではないか、こう思います。

距離の背理

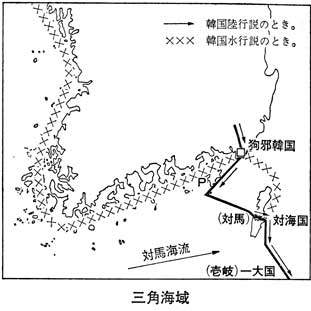

次の二の2に「距離の背理(はいり 七千里と九千五百里)」という問題をあげます。これは二三ぺージの図「距離の背理」を見ていただきたいのです。問題は狗邪韓国ですが、“帯方郡治から狗邪韓国まで七千余里”という文章が「史料」に出ておりますので、ごらんいただければ結構です。有名な文章です。「倭人伝」の直前の「韓伝」に、“韓国は「方四千里」”と書いてある。つまり一辺が四千里だというのです。「方何々」というのは、『史記』『漢書』全部そういう意味合いの表記です。ですからおよそ左ぺージの図のようになるわけです。しかも帯方郡治から韓国の西北辺に至るまで、どう見ても千五百里くらいになります。どんなに短くいっても千里を割ることはあり得ない。そうしますと、江戸時代以来私の本以前のすべての学者がとってきたような解読である“全水行説”、つまり韓国の西側をずっと来て、南側をずっと行ったと理解しますと、いったい何里になるか。これは明らかに四千たす四千たす千五百ですから九千五百里になるわけです。どんなに少なく見積もっても九千里を割ることはあり得ないわけです。

ということは、私がいうだけじゃなくて、「韓国・方四千里」と書いた以上は陳寿自身の目にそう見えているはずなんです。その同じ陳寿が、倭人伝で、“帯方郡治から狗邪韓国まで七千余里”ということを“全水行”のつもりで書いたとすれぱ、陳寿はよっぽど算数に弱い人といいますか、前に書いたことを一切忘れている人になってしまいはしないでしょうか。ですから、この点を何で論者が見過ごしてきたか、いささか理解に苦しんだんです。これは、『「邪馬台国」はなかった』に書きましたけれども、おそらくは従来倭人伝の里数値は誇張だということを信じ込んできましたので、多少無理があっても、“著者が悪いんだから、こっちの責任じゃないよ”というような感じで、軽く見過ごしてきたのではないだろうかと、私は密かに疑うのですが、どうでしょうか。

しかし、それで従来はよかったとしましても、私が『「邪馬台国」はなかった』で、この点から見ても“全水行”はだめだ、と書いたわけです。それに対する反論はぜんぜんなしに、“全水行はみんなの意見だ、古田という変わったやつが変なことをいっている・・・”とはあからさまにはいわないけれども、“常識だ”というような感じで、ことし(昭和50年)になっても、いろいろの人が書いたり言ったりしておりますね。あれはやっぱりおかしいんじゃないかと思うんです。後世の人が見たら、“いったい、どうなっているんだろう”というんじゃないか、と思うわけです。

特にこの場合、問題は、“里数ははたして誇張か否か、でたらめか否か”という問題です。この点、私が『「邪馬台国」はなかった』で一つの大きなキーポイントとして提出しましたのは、魏・晋(西晋)朝においては、漢代の約六分の一に当たる短里が使われている。この場合、一里は約七十五メートル程度であるということを論じたわけです。論じたというのは、実証的に分析し、測定してみたらそうなったというわけです。つまり『三国志』の全里数値を抜き出してみたところ、その全里数値はいずれもいまのような「短里」という概念によって初めて満足し得る形で書かれている、ということを述べたわけです。これは、『「邪馬台国」はなかった』をお読みいただいた方はご存じだと思います。

その後、私が見つけました二つの論証があります。一つはいわゆる天柱山(てんちゅうざん)というのがありまして、これについて『三国志』の中で「高峻二十余里」と書いてある。そこの上に賊がいたのを討伐する話が出てきます。しかもそれは場所もちゃんと書いてありますので、現在のどこかわかる。現在の中国で出した最近の地図(「中華人民共和国地図」一九五七年六月初版)にもちゃんと天柱山というのは書いてあるわけです。これは揚子江中流の、いまの洞庭(どうてい)湖と南京の中間ぐらいの、北岸に当たるところです。その高さもわかっておりまして、だいたい千六百メートルです(「世界大地図」大別山脈小学館)。つまり関東地方の赤城山と谷川岳の中間ぐらいの高さの山なんです。これは歴史的にも名山である(「武帝巡行」『史記』孝武本紀)。しかも東も西も平野部ですし、谷川岳程度の高さとして中国人がよく知っている山なんです。でたらめをいう必要はぜんぜんないわけです。その二十余里というのを計算しますと、もしこれが従来考えられていた漢の長里で計算するとえらいことで、一万里をはるかに超える、つまりエベレスト(八八四八メートル)をはるかに超える高山になってしまうわけです。ところが「魏晋朝の短里」という、一里イコール七十五メートルぐらいというので計算しますと、ぴたっと合うのです。ということで、これは二十里ぐらいの短い里数ですけれども、「魏晋朝の短里」で書かれていることが非常にはっきりできる例である。『「邪馬台国」はなかった』のときは、千里単位ぐらいでないと誤差があるから測定がむずかしい、という立場で処理しました。しかしこの場合、例外的に ーー山の高さですからーー 確定できるケースが見つかったのです。

もう一つは、揚子江の下流域の南側を「江東」といいますが、そこについて『三国志』で「方数千里」という表現が出てきます(第一書一八九ぺージ)。これがもし漢の長里だったら、中国全土に広がる大きさになる。だからあり得ない、ということを書きました。

ところが、これについて、『史記』『漢書』を見ているうちに好対照の例が見つかってきました。これは私自身も実はよく知っていたはずの文章だったんです。例の項羽が連戦連勝したあと、最後に一回だけ負けた。その結果、すべての将兵を失って、揚子江の近くへ逃げてきた。そのとき亭長(宿駅の長。村長みたいなものです)が、彼を励まして、“あなたの故郷である江東へ帰って再起しなさい”と。そして「江東小なりといえども方千里、もって王たるに足る」といって励ました。ところが、項羽はそれに対して「ノー!」と断ったわけです。“私がかつて故郷を出たときは、多くの青年たちをつれていった。ところがいまだれ一人私のまわりにはいない、全部死んでしまった、私だけが帰ってどうして青年たちの父老に相見(あいまみ)える顔があろう”というところですね。項羽という人物が、負けたにもかかわらず、後世にまで人気のあるゆえんの個所だと思うんですが、そこに出てくる亭長の言葉に「江東は方千里」という表現があります。これは『史記』に出てき、ほぼ同文が『漢書』にも出てくる。ですから陳寿はもちろんこれを知っていたことでしょうし、三世紀の読者もまた、周知の文章です。わたしは戦前の旧制中学で漢文を習ったとき、このへんは暗誦させられました。二十世紀のぼくらでも暗誦している文章です。三世紀の中国の読者が知らないはずはありません。こういう読者を前にして、陳寿が「江東方数千里」と書いているわけですから、これは明らかに『史記』『漢書』を支配している里単位と、『三国志』を支配している里単位とは、「数千対千」ですから、五、六倍、逆にいえば五、六分の一の比率で違うんだ、ということをはっきり表しているわけです。

里数問題は明白に物理的に決定できる問題です。いわゆる「邪馬台国所在」の問題と違いまして、“三世紀の里単位は何だ”ということです。これは『三国志』以外にも、三世紀の文献にあちこちあります。それをずっと調べていったんですが、やはり全部短里で出てきます。それをそうでないという人には、“これ見ろ、これは違うじゃないか”といえばすむわけです。そういう非常に簡単明瞭な論点で、しかも重大な論点ですので、これはやはり反論していただきたいと思うんですが、『「邪馬台国」はなかった』以後、これに対して十分な論争をいどんでくださった方があまりにも少ないので、非常に残念に思っているわけです。

これについて、“尺、寸が漢と魏ではあまり違わないから、里も違わないんじゃないか”という形で反論してくださった方があるんですが、わたしの論文「邪馬台国論争は終った」を見ていただけばわかるように、三世紀において変わったのは里のほうで、尺、寸のほうは変わっていない。里は尺、寸とは本来別個の基準単位である、ということが論じてあります。それもごらんになってください。この論文は「別冊週刊読売」(昭50・7)に出したものです。また、明日(昭50.10.25)『邪馬壹国の論理』という古代史の論文集を朝日新聞出版局から出します。三分の二ぐらいは既発表の論文で、三分の一ぐらいが新しい論文や史料です。三世紀の倭人の新史料が見つかりまして、それが全部掲載してあるんです。この本の中に例の「邪馬台国論争は終った」というのも載っています。また「魏晋朝の短里」だけを扱った論文も載っておりますので、ごらんになっていただければ結構だと思います。

このように、「魏晋朝の短里」という問題は動かせない、ということになったとしたら、いよいよもって、さっきの“七千里と九千五百里との矛盾”は回避してはならない。無論、「魏晋朝の短里」でなくても、さっきいったような具合ですから、著者がよっぽど頭がおかしくて、そのとき健忘症になっていたということでもない以上は、あれだけ七千里と九千五百里と矛盾しているものを、すまして知らん顔することはできないはずなんですね。多くの論者に対して、“これはどうですか”とはっきり問いたいと思います。

トライアングル・キー

二の3に「トライアングル・キー」と変な名前をつけました。『「邪馬台国」はなかった』(目次)を見てもそうですが(「道行き読法」「島めぐり読法」「道しるべ読法」など)、変な名前ぱかりつけているじゃないか、という人があるかもしれませんが、私としては、論点を明確にするために印象的な言葉を造語してここに提出しているわけでございますので、悪しからずお聞きください。

ことし(昭和50年)は、邪馬台国問題の研究史にとって非常に記念すべき年でした。それは、いわゆる“野性号”というのが帯方郡治といわれるソウル付近から出発して、“全水行説”をとりまして、釜山、金海付近に至り、そこから海を渡って博多湾へ到着するということがあったことは、皆さんご存じのとおりです。ところがその中で、私は初め航行予定図が新聞に発表になったのを見まして、ちょっと気になったことがあったのです。というのは、釜山から対馬に行きますときに、わたしは西まわりで行くと思い込んでいたのです。ところが予定図を見ますと、直線もしくは東まわりの形になっている。どういうわけかな、とちょっと不思議に思ったのです。しかし何か都合があったんだろうぐらいにそのときは軽く思っていました。ところが先日(昭50.7.21)の新聞を見てハッとしたんです。それは「朝日新聞」でしたけれども、「自力渡航失敗」という言葉が書いてあった。「朝日新聞」はあの事業を後援していたようなので、「失敗」という言葉はそう使いたくなかったのではないか、と思うんですけれども、事実ですから、卒直に書かれたのだろうと思います。

何が失敗かというと、釜山を出発したあと、二十人の日本の青年たちが一生懸命漕いだけれども、どうにも進まない。進まないだけでなくて、東へ東へと流されていく。夕闇は迫ってくる。これではどうにもならない、ということで、ずいぶん青年たちは残念がったそうですけれども、それを先生たちが説得して、母船が曳航したというわけです。それが「自力渡航失敗」という言葉で報道されたわけです。

私はそれを見てハッとしました。というのは、これはそのとったコースのせいだということがピンときたわけです。と同時に、私がなぜ西まわりだと思い込んでいたかを思い出したのです。西まわりだということは、『「邪馬台国」はなかった』の中の図(二四八ぺージ)を見れば出ておりますけれども、特別に説明はしていません。私は“これは常識だ”と思い込んでいたんですね。なぜそう思い込んでいたかということを振り返ってみて、思い出したんです。その理由は簡単です。対馬海峡は西から東へ流れている。三世紀でも“東から西へ流れていた”ということは、まあないだろうと思うんです。西から東へかなり強い海流が流れているわけです。そこを通るには、私の小学校程度の初等物理の頭で考えますと、いきなり渡るのはむずかしいだろう。無論、発動機船で渡るのなら、直線でも何でも簡単ですが、これは違います。ですから、海流と逆に海岸沿いに西に行きまして、ある地点から海流に乗り出す。そこで一生懸命漕げは、 ーー帆があればなおさらいいんですけれどもーー ほぼ斜めに東南方向に進む。海流があるからまっすぐには行けないと思うんです。そうすると、ちょうど、対馬が対馬海流を遮るように横たわっておりますので、その島のどこかに着ける、というふうに私は感じたんですね。“それは常識だ”と思い込んでいたから、例の「島めぐり」(同書二四六ぺージ)というようなことを思いついてきたわけなんです。この「島めぐり」というのは実は私より先に気がついた人がいたんですけれども(津堅房明・房弘氏「邪馬台国への道 ーーその地理的考察」上・下〈「歴史地理」91-3・4、昭41〉)、私はそれを知らなかったので、“思いついた”と思ったんです。そういうふうに“思いつく”に至ったのは前提が西まわりだからです。東まわりだったら、そのあと「島めぐり」したら逆に西のほう(平戸の方向)に行ってしまいますからね。

それでは、何で今回の実験者たちはそうなったんだろう。そう考えたときに、“真相がわかった!”という気がしたんですね。といいますのは、上の図で見ますように、従来の説の人々にとって、これがもし狗邪韓国から西へ行ってから、P点まで来て渡るというふうにしますと困るわけです。“全水行”で来ているんですから、P点と狗邪韓国の間は同じ航路を二重に往復することになるわけです。まったく無意味なんですね。なぜかといいますと、狗邪韓国は目的地じゃないんですから。単なる経過地です。それをわざわざ狗邪韓国まで行って同じコースを帰ってくるなんていうことはナンセンスです。ですからこの場合だったら、当然朝鮮半島の南岸部の真ん中へんか三分の一か、これは実地の経験と技術の問題でしょうけれども、そこから船を乗り出せば、やすやすと対馬に着くんです。つまり狗邪韓国まで行く必然性はまったくないわけです。ところが狗邪韓国に着くのは、既定のことですし、まさか同一コースをダブらせてターンするわけにはいかないので、いまの発動機船と同じ航路だと思うんですが、まっすぐ漕いでここを渡ろうとしたわけですね。だからみごとというと失礼ですが、失敗してしまった。これは私程度の初等物理の頭で当たり前だと思うことなのです。

このあと、実地の人に聞いてみました。瀬戸内海の航路でずっと仕事をやってこられた方にお聞きしますと、瀬戸内海の場合、海流というよりも潮流ですが、発動機船でなく手漕ぎ舟で潮流を渡るときは、潮流と逆に海岸沿いにある程度行く(海岸沿いなら、潮流の影響が少ない)。そしてそこから渡るのが常識です、というお答えだったんです。“ああ、なるほどそうか”と思ったわけです。しかし、こんな瀬戸内海の実例だけじゃものたりないからと思って、大きな海の経験のある方、というので、青木洋さんという、手作りのヨット(信天翁〈あほうどり〉)で世界一周された方が堺市に住んでおられるので、お会いしてお聞きしてみたわけです。すると、いとも簡単に、私が問う前に、海の経験を話しておられた中で“海流を渡るときは・・・”というようなことをいい出されたわけです。“そのときはすぐは渡れませんからね、すぐ向こう側に渡りたいと思ったら、海流の流れてないところを逆に行って、それから渡るんです、そうすると斜めに渡れるんです”とお話しになったんです。“え、ほんとですか、実はそれをお聞きしたかったんです”というと、“それはもう常識ですよ”ということをいわれたので、私も安心しまして、私の初等物理的な頭の判断もまんざらではないな、と思ったんです。要するにそういうことですので、やはり狗邪韓国から対馬海流を渡るには、私が書きましたような渡り方をしなければならない。そうすると“全水行説”というのはダメなんです。狗邪韓国に行くこと自体がナンセンスになってくるわけです。だから、実地の技術の問題からしましても、“全水行説”はダメなんです。それに対して私の考えましたように、韓国陸行説をとって、洛東江を下って釜山、金海付近に行きまして、そこで再び船に乗って西へ少し行って、P点で転回してくる。何の不思議もないわけです。ですからこういう実地の経験によりましても、従来の“全水行説”はダメだということがはっきりした、私はそう思うわけです。これも、いやそうじゃない、“全水行説”がいいんだ、といわれる方がおられれば、もちろん結構です。その場合にはこの問題に対して、“いや、こうだ”ということをちゃんと反論してからいっていただきたいと思うんです。