『倭人伝』の里程記事は正しかった -- 「水行一日五百里・陸行一刻百里、一日三百里」と換算 正木裕(会報121号)

お断り:当会のホームページでは、丸数字は使用できません。○1などで表示しています。

「末盧国・奴国・邪馬壹国」と「倭奴国」

何故『倭人伝』に末盧国の官名が無いのか

川西市 正木 裕

1、『倭人伝』に記されない末盧国の官名

I 官名が漏れている末盧国

『魏志倭人伝』には、魏使の通過した各国の官名(長官・副官)が記されている。魏使の使命としてこれは当然のことだ。

しかし不思議なことに「末盧国」だけは、次の通り官名が記されていない。

『魏志倭人伝』末盧国

又一海を渡ること千余里、末盧国に至る。四千余戸有り。山海に濱そひて居る。草木茂盛し、行くに前人を見ず。好んで魚鰒ぎよふくを捕へ、水深浅と無く、皆沈没して之を取る。

若し魏使が末盧国の政庁・宮が存在する“国の中心”を通過したなら、長官らは必ず魏使を迎え応接したはずだ。そして、魏使が長官らに会っていれば、その官名は必ず報告され、『倭人伝』に記載されていて当然だ。従って、末盧国のみ官名が漏れているのは極めて不自然であり、そこから「魏使は末盧国の長官や副官等による出迎え・応接を受けなかった」と考えざるを得ないのだ。

魏使の受け入れは邪馬壹国にとって極めて重大な行事であり、相応の重職の出迎えがあって当然だが、魏使を迎えたのが末盧国の長官等ではなかったのなら、一体誰が魏使を迎えたと言うのか。

II 「一大率」が魏使を「郊迎」した

実は、『倭人伝』の次の記事から、魏使を出迎えたのは、末盧国の長官ではなく「一大率」だったと判断されるのだ。

◆『魏志倭人伝』女王国より以北には、特に一大率を置き、諸国を検察せしむ。諸国之を畏憚す。常に伊都国に治す。国中に於いて刺史の如き有り。王、使を遣して京都・帯方郡・諸韓国に詣り、及び郡の倭国に使するや、皆津に臨みて捜露(意・点検)し、文書・賜遺の物を伝送して女王に詣らしめ、差錯するを得ず(意・誤りのないようにする)。

ここでは、倭国へ使者が訪問した時には、「刺史の如き」官が「皆津に臨みて捜露し、文書・賜遺の物を伝送して女王に詣らしめ」たとある。「皆」とは「常に」と言う意味だから、魏使の場合でも、港まで出向かえ(古田氏はこれを「郊迎の礼」と言う)、文書等を検め、以降邪馬壹国まで先導したことになる。そして魏・晋朝では、「刺史」とは、「治所を持ち、兵権を有する巡察史・長官」を意味したが、“伊都国に治し諸国を検察”する「一大率」は、まさにそれにあたるのだ。

魏志を郊迎したのは末盧国の長官ではなく、「一大率」だったのだ。

III 「一大率」は直ちに伊都国政庁へ魏使を引率した

その後の経緯も『倭人伝』から推測できる。

魏使は、一大率によって、彼の「治する」伊都国まで直接案内され、『倭人伝』伊都国条にあるとおり、そこで「駐まり(常に駐まる所)」、王や長官・副官と面談しその官名を知り、王が歴代女王国に「統属」していることや、一大率が諸国を「検察」していること、伊都国から傍線経路にある「奴国」までの里程をはじめとする、“女王に詣る”ために必要な諸情報を得たことになろう。

◆『魏志倭人伝』伊都国

東南に陸行すること五百里、伊都国に到る。官を爾支と曰ひ、副を泄謨觚・柄渠觚と曰ふ。千余戸有り。世々王有るも、皆女王国に統属す。郡使の往来常に駐まる所なり。

2、末盧国の範囲について

I 魏使は末盧国の中心・政庁は訪れなかった

しかし、よく考えてみれば「一大率」が代表して魏使を郊迎したとしても、”末盧国の政庁の地を経由”さえすれば、長官・副官が応接しているはずであり、その名が記録されていないのは依然として不自然で不審だ。

この不審を解消するためには、「魏使は四千戸を有する末盧国の中心・政庁の所在地は訪れなかった」と考える必要があるのだ。

先の会報(一一八号)で、「山海に濱いて居る。草木茂盛して行くに前人を見ず」といった記述は、「穀倉地帯」である唐津付近には合わないことなどから、魏使の末盧国への上陸地は「呼子付近」と考えられると述べたが、呼子、或は名護屋付近が上陸地であっても、そこは「末盧国の中心ではなく、従って長官とも会わなかった」ということになる。

「陸行」の場合、「至」はその国の中心・政庁や宮に至るという意味だが、「水行」の場合はそうではなく、「海岸、或は港」に至ることを表わすと考えられる。何故なら「対海国・一大国」の場合、国(島)内の行程は記されず、いきなり「一海を度ること、千余里、対海国に至る」、「南一海を渡ること、千余里、名づけて瀚海と曰ふ。一大国に至る」と、「海から直に国に至る」とされているからだ。これは海路の記述としては当然のことだろう。

つまり、「末盧国に至る」とは、「末盧国の政庁」ではなく、単に「末盧国にある港(或は末盧国の海岸)」に至るという意味だったのだ。

II 唐津は末盧国領域外だった

また、呼子に上陸しても、伊都国に案内する経路として、「東南に陸行」とあるから、必ず唐津付近を通過するはず。従って、弥生の穀倉地帯の中心「唐津」一帯は、魏使の上陸地でないだけでなく、「長官の居する末盧国の政庁所在地でもなかった」ことになってしまうのだ。

唐津一帯が近接する他地域と比較して極めて発展した地域であることは、遺跡等の状況から疑えず、唐津が末盧国に属していたなら“政庁・宮等国の中心となる機構”があったはずだ。そしてそこで長官等と応接し、官名も記されることになる。魏使が経由した「千戸」の対海国・伊都国・不彌国、「三千家」の一大国の官名を全て記しながら、「四千戸」の末盧国の官名を漏らすとは考え難いからだ。しかし実際に、“官名は記されていない”のだから、唐津付近は「政庁所在地でない」ばかりか、「末盧国には属さなかった」ということになるのだ。

「唐津が末盧国ではないなどと、とんでもないことを言いだした。それでは唐津周辺は何国に属するのか」と言われるかもしれない。しかし『倭人伝』の記事からはそのように推測されるのだ。

それでは、いったい末盧国の範囲と、その中心はどうなるのか。

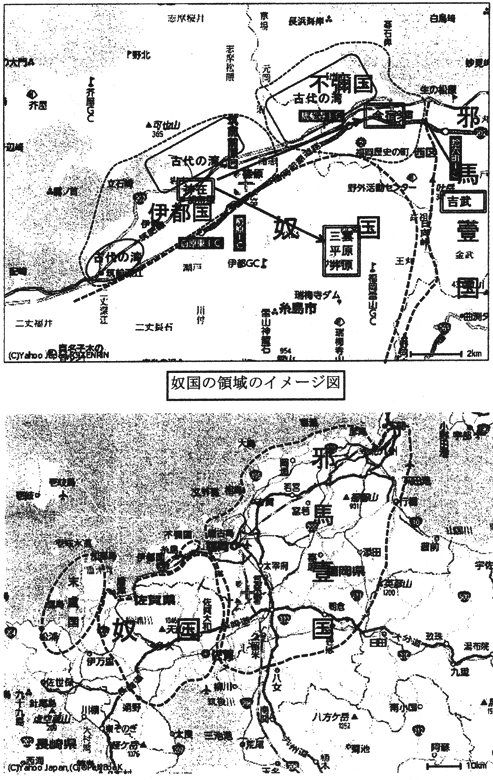

III 末盧国の範囲は伊万里湾を挟む東西領域

『倭人伝』に「末盧国に至る」と書かれているから、魏使の上陸地が呼子付近なら、そこは末盧国に属する。

呼子を含む旧松浦郡は、そもそも五島列島から唐津付近までの玄海に沿う東西南北四つの郡(現在の佐賀県唐津市、伊万里市、長崎県松浦市、平戸市、佐世保市および五島市など)からなっていた広大な郡で、その「地理的・位置的」な中心は、実は「唐津付近」ではなく「伊万里湾付近」だったのだ。

ここが末盧国の中心であれば、魏使が末盧国の中心部を経由せず、その為長官名が無かったという考察とも整合する。

考古学上も、伊万里湾奥の黒川町から殷代の「銅戈」が発見されたり、大坪町の午戻遺跡から弥生時代終末期(三世紀頃)の墓群と漢鏡などが発見されるなどの「拠点性」が伺え、伊万里市教育委員会では地域における“王の存在が伺われる”とされる。

一方で、“天孫降臨(海人族の侵攻)”を象徴する武器型青銅器「広型銅矛」が多く出土するのは、壱岐・対馬から糸島、博多湾岸を中心に東・南に広がり、西は“唐津以東、以南”までであり、それ以外の松浦郡にはほとんど見られないという特色がある。つまり『倭人伝』の記事だけではなく、唐津付近とそれ以外の松浦郡とは“考古学上の差”があるのだ。

そして、一大国が約一三八平方キロメートル(*壱岐の現在面積)で三千許家だから、四千戸の末盧国の面積は、単純に面積比例で考えると一八〇平方キロメートルほどになる。これを旧松浦郡の伊万里湾沿岸で求めるなら、佐賀県の東松浦半島(浜玉町・呼子町・鎮西町など)から伊万里にかけてと、伊万里湾内外の島嶼部分にあたる。ただ東松浦半島付近はほとんど山地や島で、人口密度も極めて低いため、伊万里〜長崎県の北松浦半島(松浦市など)の範囲も含まれていた可能性も高くなろう。

3、唐津付近は奴国の領域だった

I 「奴国」とされる怡土平野(約四〇平方キロメートル)内に「二万戸」は想定しづらい

古田氏は「奴国」を怡土平野に比定し、その政庁・宮の所在を三雲・平原・井原付近とされた。これは「伊都国東南百里」という「奴国」の所在記述から確実なものと考えられる。

しかし、「奴国」の人口「二万戸」を、仮に怡土平野(約四〇平方キロメートル)内に収めるとするなら、「一戸五人」として、約二五〇〇人/平方キロメートルで、今日の大宰府(面積三〇平方キロメートル・密度二五〇〇人/平方キロメートル。全国七八九市中一四六位)と同じになる。これと同じ密度で伊都国「千戸」の範囲を考えるなら、約四〇平方キロメートルの一/二〇で約二平方キロメートル(約四五〇メートル四方)に収まり、これは一小学校区程度となって、到底「国」とは言えなくなってしまう。

従って、政庁・宮が怡土平野にあっても、その領域・外縁部はこれを超えて広がっていると考えざるを得ないのだ。

II 一大国並みの人口密度なら唐津から佐賀平野を含む

奴国の「二万戸」を単純に一大国(三千許家で一三八平方キロメートル。二二家一一〇人/平方キロメートル)と比較するなら面積は六倍強、約八五〇平方キロメートルとなり、これは東は怡土平野から、西は唐津付近、南は佐賀県の有明海沿い杵島付近までも含んだ広大な面積になる。

もし三〜四倍の人口密度(約七〇戸・三〇〇〜四〇〇人/平方キロメートル)なら、二〇〇〜三〇〇平方キロメートルの面積となるが、これでも、怡土〜唐津まで脊振山地から北の玄海沿岸をすっぽりと含む範囲となろう。

ちなみに、壱岐に一〇〇メートルを超える山地はほとんど無く、また耕地面積は全体の1/3ほどあるが、福岡と佐賀の県境にまたがる脊振山地には、千メートル近い山々がそびえ、その人口密度は壱岐より低かったと考えられる。

さらに、現代の人口密度と比較しても、例えば佐賀県武雄市でも、面積一九五平方キロメートル、密度は二五五人/平方キロメートルだから、「奴国」の領域は、前者より更に広く、佐賀県(肥前)内部にまで広がっていたと想定する方が適切なのかもしれない。

III 天孫降臨神話の地名を含む領域に

しかも、怡土・唐津・杵島といった範囲には、神武歌謡に出てくる「菟田(宇田)・吉野・伊那瑳(稲佐)」、東征順路に出てくる丹生川(佐賀県で下流は塩田川。杵島を経て有明海に注ぐ)、国見岳

(伊万里)、多数の「坂」地名(石坂・真坂・岳坂・坂下ほか)等がある。

そして、神武歌謡は神武の出身地九州の地名を反映し(古田氏・註1)、東征における熊野以降は九州北部への「天孫降臨説話」からの盗用(古賀氏・註2)とされるから、これらの地名を含む領域は邇邇芸命の降臨時(海人族の筑紫侵攻時)か、或は遅くとも神武東征以前に征服した「海人族の九州における始源の地域」だと考えられるのだ。

4、「倭奴国」の王都と領域を引き継いだ奴国

I 海人族の始源の「国」は「倭奴国」

古田氏は、「天孫降臨」とは、邇邇芸命に主導された海人族による筑紫への“侵攻”であり、その地は糸島高祖連峰とされた。

◆『古事記』竺紫の日向の高千穂の久士布流多気に天降り坐す。『書紀』(第一、一書)筑紫の日向の高千穂の?触之峯。

◆『福岡県地理全誌抜萃目録、恰土郡之部』高祖村、椚二十四戸。慶長の頃、黒田長政、村の南の、野地を開き、田地とすべしと、手塚水雪に命ぜられし書状、今も、農民、田中が家にあり。其書に、五郎丸の内、日向山に、新村押立とあれば、椚村は、此時立しなるべし。民家の後に、あるを、くしふる山と云、故に、くしふると、云ひしを訛りて、[木毛]と云とぞ。田中は、元亀天正の間は、原田家より与へし文書、三通を蔵す。

そして、邇邇芸命の陵墓は、『日本書紀』神代巻では、「因りて筑紫の日向の可愛(此を埃と云ふ。)之山陵に葬る」とある。古田氏は、「可愛」とは「川合」の意味で、日向川と室見川の合流地、すなわち「吉武高木遺跡」付近を指すといわれている。

一方、邇邇芸命の子、日子穗穗手見は、『古事記』によれば、日向の高千穂=高祖連峰の西(怡土平野)で五八〇歳統治したとある。

◆『古事記』故、日子穂穂手見命は、高千穂の宮に伍佰捌拾歳(五八○歳)坐しき。御陵は即ち其の高干穂の山の西に在り。

古田氏は、これは「襲名」であり、二倍年歴なら二九〇年間代々糸島地域を王都としたことになると、次の様に述べている。

◆そして『古事記』によると(略)、歴代の王者の墓が、右の「天孫降臨」地の西にあることがのべられている(「ヒコホホデミノミコト」は、“天皇”のような、中心権力者の代々の称号。それが。「五八〇歳」いた、というのは、「二倍年暦」によるものであるから、換算すれば「二九〇歳」である、すなわち「十五人」〔一人、二十年〕ないし「三十人」〔一人、十年〕くらいの歴代の王者が、高祖連峯の西、すなわち糸島郡に存在することを“語って”いることとなろう)。当の糸島郡には「三種の神器」セットを内蔵する、弥生の王墓が三基出現している。(*三雲・井原・平原を指す)

考古学の出土物変化(武器型青銅器など「三種の神器」)から見た降臨時期すなわち海人族の筑紫侵攻時期は紀元前二世紀ごろ、と考えられる。そして、怡土を王都とする、“歴代の王者”の統治期間は、「五八〇歳」から推定すると二倍年暦で二九〇年となり、光武帝から「倭奴国王」が金印をもらった後漢建武中元二年(五七)当時は、未だ怡土を王都としていたこととなる。また、後漢永初元年(一〇七)安帝に生口一六〇人を献じた「師升(等)」の記事でも、国名の変化は記されてないから、この時も国名は「倭奴国」で、王都は怡土だったことになる。「倭奴国」は天孫降臨以来続く、海人族の国で、倭国そのもの、或は倭(倭人)全体の盟主だったのだ。

II 北部九州に広がっていた「倭奴国」

先述のとおり古田氏は、記紀に記す「天孫降臨」について、

◆「天孫降臨」とは、一個の軍事的侵入譚であった。「葦原の千五百秋の瑞穂の国」(『日本書紀』第一・一書)といわれるように、稲作水田が栄えていた、縄文水田の分布する北部九州への「不法の侵略」であった。(『「邪馬台国」はなかった』)

とされている。そして、「縄文水田の分布する北部九州」には、確実に板付・菜畑の領域は含まれるのだ。従って博多湾から唐津にかけての地域が「倭奴国」だったことになる。

また、降臨神話には博多湾岸の「笠沙・小戸」はもちろん、「空国(宗像)」などの地名も見え、古田氏が“俾弥呼以前”とされる「神功皇后(実は橿日宮の女王)の筑後平定譚」には、「能登利(甘木)、松峡(朝倉)、安(夜須)、山門(筑後山門)」などが記されているから、「倭奴国」の領域は、博多湾岸を含む東方や、南方の筑後方面にも広がっていたと思われる。

◆『書紀』膂宍の空国を頓丘から国覓ぎ行去りて、吾田の長屋の笠狭碕に到る。

III 邪馬壹国は博多湾岸に成立した新王国

『倭人伝』には「その国、本また男子を以て王となし、住まること七、八十年。倭国乱れ、相攻伐すること歴年、乃ち一女子を共立し王となす。名付けて卑弥呼という」とあるから、先述の五七年に金印を授かった王や、一〇七年に生口を献じた「師升(等)」、更に「室見川の銘版」に見える後漢延光四年(一二五)に室見川流域に宮を築いた王など(註3)俾弥呼の前の時代までの、“倭奴国王”の系統は、一端途絶え、「新たに“女王”が共立され、邪馬壹国が成立した」ことになる。

そして、邪馬壹国は旧来の王都怡土から離れ、博多湾岸福岡平野の吉武高木・須玖岡本・春日などを王都とした。その後は、遺跡・遺物に見られる、博多湾岸への人口の集中状況や、国内外からの物資の集積等により、政治の中心が怡土平野から博多湾岸福岡平野に移ったことは明らかなのだ。

奴国の「二万戸」を約八五〇?とする推定から、邪馬壹国の「七万戸」の人口(戸数)では約三千?もの面積を有することとなる。これは、旧倭奴国のうち、西は高祖連峰を境に、東北は宗像方面から関門海峡近くまで、東は遠賀川上流域、南は筑後・有明海付近までを含む領域に当たる。

「新王国」たる邪馬壹国は、北部九州の先進地のほとんどを含む、倭で“最強の盟主国”だったのだ。

VI 「奴国」は「倭奴国」の旧都と支配領域を引き継いだ

「奴国」政庁が『倭人伝』(俾弥呼)の時代に怡土平野にあったなら、「奴国」は、博多湾岸邪馬壹国成立後、旧倭奴国から旧都と高祖連峰以西の「縄文水田の分布する」支配領域を引き継いだことになる(註4)。

そこには「菜畑・宇木汲田遺跡」等が存在する唐津一帯が含まれていたことは確実なのだ。そうであれば、「奴国」が人口二万戸の大国であって、全く不思議はなく、逆に他地域に求めることは非常に困難になるのだ。

結局、いままで末盧国として疑われることのなかった「唐津」付近は、海人族が最初に侵攻した“豊穣の大地”であり、彼らの始源からの王国「倭奴国」を引き継ぐ「奴国」の領域だったと考えられるのだ。

V 「奴国領域の一時通過」は記されない

最後に、唐津が奴国であり、そこを通過したのなら、何故「奴国に至る」とか「奴国を通過」とか書かれなかったのか、について触れよう。

これは、古田氏の「“到る”とは“政庁・宮に至る”ことを意味する」という“基本原則”を踏まえれば答えは簡単だ。奴国の領域ではあっても政庁所在地でない唐津付近を一時的に通過したとしても、いちいち「奴国を通り」と書かれなかったのだと考えられる。

そうでないと「末盧国から東南に陸行五〇〇里、その間奴国を経由し、伊都国に至る。奴国は伊都国の東南一〇〇里にある」などという訳のわからない報告になってしまうのだ。

5、旧王国「倭奴国」、後継国「奴国」、新王国「邪馬壹国」

結論として、天孫降臨以来倭国を統治してきた「倭奴国」は『倭人伝』にいう男王の統治する「旧王国」で、倭国の争乱でその系統は断たれた。

そして、七万戸の邪馬壹国は、俾弥呼時代に成立した「新王国」で、福岡平野を新王都とし、「倭奴国」の高祖連峰以東の北部九州の主要地を引き継いだ。

一方、二万戸の「奴国」は、旧王都と邪馬壹国以外の領域を引き継いだ「倭奴国」の「後継国」だった。「奴国」の名はそのことを明確に物語っているといえよう。

(補足)古田史学会報一一八号で、古田氏が、「『三国志』の記事から水行一日四五〇里(三四キロ)、陸行一日二五〇里(一九キロ)が倭人伝の平均である」とされたことを踏まえ、『倭人伝』の水行里程は“航海時間をもとに算出した距離”だと述べたが、これは七世紀の「イ妥(倭)国」の姿を記した『隋書』「イ妥国伝」によっても確認できる。

『隋書』には「イ妥国は、百済・新羅の東南、水陸三千里に在り、大海の中の山島に依りて居す。魏の時、中国と訳を通じること、三十余国、皆自ら王と称す。夷人は里数を知らず、但だ日を以て計るのみ」と「日数で距離を測る」とある。「イ妥国伝」だから「夷人」にイ妥国人、即ち倭人が含まれるのは勿論だ。七世紀にイ妥国の官人が里程を知らなかったとは思えないが、一般には普及してなかったと言う事だろう。

七世紀ですらそうだから、「魏の時」つまり四百年近く前の『倭人伝』の卑弥呼の時代、渡海に携わった倭人(或いは半島人の可能性もある)が「里」ではなく「日数」で距離を測っていたことは十分推測できる。

従って、当時の倭人は「渡海里数」を知らず、また「水行」では歩測等で直接測定することもできないため、魏使は“自らの航海日数をもとに距離を推計(日数を「里」に換算)”するほかないことになる。

やはり『倭人伝』の「渡海里数」は「航海日数」をもとに算出されたものだった。

(註1)古田武彦『神武歌謡は生き返った』東京古田会編・新泉社一九九二年)

(註2)古賀達也「盗まれた降臨神話」『古代に真実を求めて』第五・六集二〇〇二・二〇〇三年)

(註3)「室見川の銘版」は、「高暘左王作永宮斎鬲(れき)延光四年五」との刻銘がある自然銅(真鍮)製の銘版で、昭和三三年に室見川河口西岸で発見された。古田氏は「百二十五年に王が宮殿を作ったと書いてある。その宮殿は室見川の流域にあったはずだ」とし、吉武高木の発見によりこれが裏づけられたとされている。

また、古田氏によれば「橿日宮の女王」だけでなく、九州一円を平定した「前つ君」も、“俾弥呼以前”とされているから、同じく「倭奴国王」の系統であったことになろう。

(註4)奴国の政庁・宮を三雲付近に比定するなら、伊都国の政庁はその西北百里(約八キロ)の加布里湾付近、不彌国の政庁は、その東百里(約八キロ)の今津湾・今宿付近となる。そして今宿から「南」に長垂山裾を二〇〜五〇里下れば室見川流域に出ることになる。そこは邪馬壹国の中心領域だった。

なお、「奴国王」には旧倭奴国王の系統が、“女王国の配下の豪族”としてその地位に留まった可能性も高いのではないか。

また、「唐津奴国説」は、従前より当会の西村秀己氏が提唱されていることを付言する。

これは会報の公開です。史料批判は、『新・古代学』(新泉社)・『古代に真実を求めて』(明石書店)が適当です。

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。古田史学会報一覧へ

Created & Maintaince by" Yukio Yokota"