太田覚眠における時代批判の方法ー昭和十年代を中心としてー(古田史学会報o.65)へ

太田覚眠と“からゆきさん”「覚眠思想」の原点 松本郁子(古田史学会報No.66)へ

太田覚眠研究の現在と未来 さらなる探求の門出に際して(古田史学会報No.80)

詳細は、『太田覚眠と日露交流』(−ロシアに道を求めた仏教者−ミネルヴァ書房)をご覧ください

日露の人間交流と学問研究の方法

大田覚眠をめぐって

京都大学大学院 松本郁子

1 はじめに ーー古田先生との出会い

古田先生との出会いは二年前、二〇〇一年六月十六日のことだ。この日、関西日露交流史研究会で古田先生が講師として招かれたのだが、その講演を聞きに行ったのがきっかけだった。演題は「古代におけるウラジオストックと出雲の交流」。実を言うと、私はこの講演自体に興味があったわけではない。“古田先生”その人に関心があったのである。というのは、私はすでにその時には研究の対象を浦潮本願寺(浄土真宗本派本願寺派)布教監督の太田覚眠に決めていた。しかし私は浄土真宗についても親鸞についても全く何の知識もなかった。古田先生が親鸞について何冊も本を出しておられることを知り、何か一つでも手がかりがつかめれば、と思ったからである。

ところが講演を聞いてみるとその話の面白いこと。夢中になってノートをとったことを覚えている。話の論理構造がしっかりしているので、極めてノートがとりやすい。大学の先生の中には、何のためにその話をしているのか分からないような話をだらだらとし、結局最後まで何だったのか分からない、という人も多い。ところが古田先生の場合は全く違っていた。全ての“部分”が、“全体”へとつながっていく、ある意味で理系的な発想や論理展開にただただ驚きの連続であった。

講演が終わり、懇親会の席で先生の隣に座らせていただいた。太田覚眠の研究をしていること、しかし浄土真宗や親鸞について全く知識がないので教えていただきたい旨を話した。古田先生も太田覚眠の存在についてはその時まで全く知らなかったそうである。長年浄土真宗や親鸞を研究してきたが、まだまだ知らないことがあるのだなあと驚いておられた。古田先生との学問上のつながりは、それからである。

私の専攻は日露交流史である。古代史は、もちろん関心はある。しかし今のところとてもそこまで研究は及んでいない。今回原稿を寄せるにあたって、古田史学と太田覚眠とどう関係があるのか、と不思議に思われる方もいらっしゃるだろうと思い、序言として古田先生との出会いについて触れさせていただいた。そして古田先生の学問の方法論は古代史に限られたものでは決してなく、広く学問一般に適用されうるものであること、会の皆様はよくご存知のことだと思う。それを証明しようとしている若者がいる、そう思って読んでいただければ幸いである。

2 日露交流史における太田覚眠

私は日露交流の焦点となる地を、ロシア極東ウラジオストクに求めた。ウラジオストクはロシアがその領土を東へ東へと拡大した、その最終地点のほぼ近くにあたっている。一方当地には明治初年から多くの日本人が渡り、日本人居留地が形成されていた。これに京都の西本願寺(浄土真宗本派本願寺派)がいち早く注目し、布教活動を始めた。一八八六年(明治十九)のことである。この寺はウラジオストク(浦潮斯徳、浦潮と表記)にある本願寺ということで、浦潮本願寺と命名されていた。歴代住職中の代表人物が、太田覚眠である。私は太田覚眠を通じて、日露交流の深層を探ることとした。

3 太田覚眠の生涯

太田覚眠の思想と行動を理解するために、彼の生涯を四期に分けた。第一期は一八六六年(慶応二)三重県四日市市法泉寺に生まれてから、一九〇三年(明治三六)ウラジオストクに行くまでの三七年間である。第二期は一九〇三年(明治三六)ウラジオストクに行ってから、一九一七年(大正六)ロシア革命が起こるまでの十四年間である。第三期は一九一七年(大正六)ロシア革命が起きてから、一九三六年(昭和十一)日本に帰国し最後の地となるモンゴルに行くまでの十九年間である。第四期は一九三六年(昭和十一)モンゴルに行ってから、一九四四年(昭和十九)モンゴルで死ぬ(七九歳)までの八年間である。

4 日露の人間交流

(1).日本人居留民八〇〇人救出問題

太田覚眠の業績の中で何と言っても有名なのは、日本人居留民八〇〇人救出の壮挙である。

覚眠がウラジオストクに渡ったその翌年(一九〇四年)、日露戦争が勃発する。日露開戦を受け、各地の日本人居留民に対し帰国命令が下った。ウラジオストクやハバロフスク等の比較的海に近い地域に住んでいた居留民は無事帰ることができたが、ブラゴヴェシチェンスク等の奥地にいた日本人は帰ることができなくなってしまった。ブラゴヴェシチェンスクは、中国との国境に位置する黒龍江沿いの町である。一九〇〇年(明治三三)中国の義和団運動に際し、ロシア軍が中国人を大量虐殺したことで日本にはよく知られていた。そのブラゴヴェシチェンスクにたくさんの日本人が残されている。彼らは日露戦争が勃発したことで、自分たちもいつロシア軍に殺されるかと不安に震えているに違いない。そのような彼らを見捨てることは覚眠にはできなかった。また、残された居留民の大部分は“醜業婦”すなわち体を売って異郷で働く女達であった。この点は覚眠が『教海一瀾』に寄せた記事や、覚眠の生前を知る大八木正治氏の証言によって明らかに知ることができる。つまり覚眠は、いわばすでに“見捨てられた”存在であった彼女たちを、またしても見捨てることはできなかったのである。

しかし時の貿易事務官(領事館の長)川上俊彦は、覚眠の残留願いを退け、覚眠に強く帰国を勧めた。けれども覚眠は川上の帰国勧告を峻拒し、単身奥地に踏み込んだのである。覚眠はなぜこのような強い決意を抱くに至ったのであろうか。この点を西本願寺の宗報『教海一瀾』の記事を発見したことにより、明らかにすることができた。覚眠は、

多くの露僧(ロシア正教の僧侶? ーー松本)等が此際日本仏教の僧侶は、如何なる態度を取るべきかを注目し居るかと思えば、女々しくともなり難く

と述べている。この文言には第一に、「日本人としてロシア人に恥じない行動をとらなければならない」という問題がある。さらに覚眠は仏教者であり、宗教者である。ここには覚眠にとっての宗教の問題が存在する。覚眠にとって宗教とは、民衆を救うためのものに他ならなかった。覚眠はロシア正教の僧侶やロシアの民衆に対し、宗教は民衆のためになければならないということを対話の中で繰り返し説いていた。それが試される時だったのである。今自分が奥地に心細く残された居留民を見殺しにして日本に帰ったら、自分の根本の立場が失われる。そしてロシア人との間に交わされてきた心の交流を裏切ることになる。覚眠にはそれはできなかった。つまりロシア人との交流があって、覚眠のこの行動があったのである。

覚眠は一九〇四年十二月六日、居留民八〇〇人を連れて無事長崎に帰港した。ウラジオストクからウラル山脈の西ペルミを越え、ドイツを経ての一大迂回行路であった。覚眠の英雄的な行動は全国の新聞に報じられ、覚眠の名は一躍有名になった。しかしこの壮挙の背景には、ロシア側の公的、私的な援助が存在していたのである。この点を示す資料が、外務省外交史料館から発見された。「日露戦役ノ際在露公館及び帝國臣民引揚一件、欧州経由之部一」(明治三七年十二月七日)がそれである。

当市(ブラゴヴェシチェンスク市? ーー松本)代言人ノ手耳ヲ執レル[キーシンスキ]氏ハ吾等ニ告ゲテ曰ク「此寒気烈シキ時節ニ多クノ婦人小児ヲ伴ヒテ蛮地ナル[チチハル]街道ノ雪中旅行ヲ為スコトハ実ニ困難ニシテ且ツ危険ナリ。如何ニ政府ノ命令ナレバトテ其事情ヲ具申シ嘆願セバ黒龍江ノ初航迄ハ猶予セラレザルコトハナカルベシ。吾等市民一同ヨリ之ヲ政府ニ嘆願セント思フナリ。」

日本とロシアが国と国の間で争っていても、民衆と民衆の間では従来築かれた交流が裏切られることがなかったことを、この資料ははからずも教えてくれるのである。覚眠一行が長崎に帰港した時日本の新聞各紙では、居留民八〇〇人が無事帰って来ることができたのは、あたかも覚眠ただ一人の力によるもののように理解され報じられた。現在の研究においても同様である。この事件を、覚眠という一人の英雄的人物の業績として評価し記述するにとどまっていた。つまり日本人の見地から見て、それで足れりとしてきたのである。今回上記の資料の存在を知って、私自身そのことに気付かされ深く反省させられた。覚眠の快挙は日露戦争真っ只中の事件であったから、日本のマスコミ等がこのような視点を持つことができなかったのはやむを得ない。しかし現在研究者としてこれを研究する場合、ロシア側の協力の問題は、決して見落としてはならない重要な視点であると私は考えている。居留民八〇〇人救出事件について、上記の資料も含め詳細に研究することが今後の課題である。

(2).乃木将軍との交流

覚眠は居留民八〇〇人とともに帰国して後、今度は奉天に渡り、従軍僧として奉天会戦に従軍した。その際乃木将軍と出会い、将軍との間に知己の交流を持った。

覚眠が「敵の屍體」に向って「読経供養」をしているところに乃木将軍が現れ、

「従軍僧は此光景を如何に見らるるか?」

と尋ねた。覚眠はそれに対して、

「まことに残酷な事であると思ひます、併し一殺多生です、大なる平和を得んが為めには忍ばねばならんのでしょう、 ーー殺多生は菩薩の行です、菩薩行を為て居らるるのでしょう。」

と答えた。将軍は一寸考えた後、

「一殺多生菩薩行、真によい言葉じゃ。併し私のはその反對で一生多殺じゃ、多くの人を殺した、でも不思議に自分は生きて居る。一生多殺では極楽参りは出来ないだろう。」

と言った。日本とロシアの多くの青年を殺しながら、老いぼれた自分一人が生き残ったというのである。乃木将軍は、「サムライ」の姿勢で敵であるロシア人の魂に対した。この姿勢に覚眠は深く共感したのである。敵の死者に対する態度をめぐって、将軍と覚眠との間に深い思想的な交流が生じたのだった。

さらに覚眠は奉天会戦の戦場の様子を思い出して、後に印象的な言葉を残している。

何処を見ても殺、殺、殺、生き残っ た者も全身塵埃にまみれて、屍體同様、 血色あるものは一人もない、生ける人 とは思へぬ人ばかりである。少生多殺 か、一生多殺か、全く無生皆殺である。

「無生皆殺」の一言がそれである。この言葉の持つ意味は、方法論の問題で改めて論じることとしたい。

(3).パルチザンの青年「チーグ」との交流

覚眠はシベリア出兵(一九一八年〜一九二二年)の際、パルチザンの青年「チーグ」との間に深い交流を持った。

「チーグ」と云ふのは、此近傍の不良少年団の団長であるが、私とは極の仲良しで、私には至極従順で、布教場には、少しも妨害せず、却て小泥棒などを追払てくれる護衛兵であった。

その「チーグ」の様子がおかしい。覚眠が

「『チーグ』、お前は何しに此処へ来て居るのか。」

と尋ねると、「チーグ」は返事をせず、小銃を隠した。覚眠は黙ってその小銃を取り上げ、つめてあった彈丸を抜いて返した。そして「チーグ」が隠し持っていた刀も取り上げようとした。すると「チーグ」は、

「それは私の魂です。」

と言って拒んだ。覚眠は

「魂を取り上げる事も出来まいから、此れだけは返へそう。」

と言って刀を返してやった。「チーグ」は何か考えながら帰っていき、その刀で喉を掻っ切って自殺した。

「チーグ」は、覚眠を殺すために来たのだった。覚眠は当時、ウラジオストクの日本人居留民社会におけるいわば「要」の存在であった。その重要性ゆえに、パルチザンの組織は覚眠を暗殺しようとしたのであろう。そして覚眠と以前から親しく付き合っていた「チーグ」に、それを命じたのである。しかし「チーグ」は、覚眠を殺すことができなかった。それは太田覚眠という人間が好きだったからである。自分が慕っている、そして自分を信頼してくれている覚眠を裏切ることよりも、「チーグ」は自ら死を選んだ。逆にいうと、覚眠との交流を裏切ることができないことを、刀(魂)をかけて「チーグ」は証明したのである。

この「チーグ」について、注目すべきテーマが存在する。それは「チーグ」が仏教信者であったことである。次の一節を見てみよう。

嘗て「チーグ」が小さい佛像の鋳型を持って来て、ボーイの部屋の壁に掛けて、ボーイと二人で、香を焚き花を供えて拝んで居った、

『此は親佛じゃ、此鋳型から、幾體でも、佛様が生れ出る』と云って居った事などを思ひ出して憐れに思ふた。

「香を焚き花を供えて拝んで居った」この文章の主語は「チーグ」である。すなわち「チーグ」は平生から浦潮本願寺に通い、仏像を崇拝の対象としていたのだった。

「チーグ」は覚眠がつけた名前であるが、ここには重要な意味がある。この問題について考察しよう。

「チーグ」と云ふ名は、私が勝手に付けた名であるが、仲間の者も、家族の者までも、皆チーグ、チーグと呼で居った。

覚眠は「彈丸の佛像」において、この「チーグ」という名前を全て鍵括弧で囲っている。覚眠が人名を鍵括弧で囲うことは、極めて異例である。他の文章では全く行われていない。覚眠にとって重要な名前であったこと、疑うことができない。では覚眠はなぜこの「チーグ」という名前を彼に与えたのであろうか。

その問いを解く答えは、東西両本願寺等の「開祖」親鸞の『教行信証』にある。『教行信証』の眼目は第三巻の「信巻」であり、その中の真実の信仰を明かす一節でキーワードとされているのが、この「ちぐ」の一語である。

信(まこと)に知ぬ(しんぬ)、(中略)真実の信心は必ず名号を具す(中略)凡そ大信海を按ずれば貴賎緇素を簡ばず、男女老少を謂はず、造罪の多少を問はず、修行の久近を論ぜず、(中略)唯是不可思議、不可説、不可称の信楽(ぎょう)なり。喩ば阿弥陀如来の能く一切の毒を滅するがごとし。如来誓願の薬は能く智愚の毒を滅するなり。

親鸞の全著作集中に、この「智愚」なる一語は他にあまり見当たらない。ただ彼が真実の信心を正面から解説した所にのみ、重要なキーワードとして用いられているのである。覚眠はこの「智愚」の一語をもって、青年を「チーグ」と命名したのだった。

「チーグ」と覚眠との間には、仏教を通じて一方ならぬ深い交流が存在していた。パルチザンの組織は、その「チーグ」に覚眠の暗殺(さらには日本人たちの虐殺)を求めたのである。交流の視点から見れば、これはあまりにも残酷で卑劣な要求であった。その要求に対し、「チーグ」は自殺をもって応えたのである。

(4).ロシア人仏教者カ女史との交流

一九三一年(昭和六)覚眠はレニングラードでロシア人仏教者カ女史に出会い、カ女史との間に生涯における最も重要な交流を持った。

カ女史は日本語のできる仏教研究者で、仏教に関する論文を書いて大学を卒業したといわれている。かつては皇后のそばに仕えていた時期もあった。しかしロシア革命が起きて帝政が崩壊すると、乞食として生きざるを得ない境遇となる。けれどもカ女史は仏教修道院を作り、自ら托鉢して信者の養成に努めた。ソ連は宗教撲滅の体制である。カ女史の仏教修道院に対しても、官憲や警察から圧迫が加えられた。その度にカ女史は、「巡査は仏様の使い、牢獄は念仏の道場」と言って自らの信仰をさらに深めていった。この姿に、覚眠は感動する。

十四年の方が素晴らしい、と明言した。それは自分の三十年は日本という国家や本願寺という体制に守られての三十年であり、カ女史の十四年は反宗教のソ連の中での十四年だったからである。つまり逆境の中での信仰だったからである。

覚眠はカ女史の姿に心から感動し、「モー命は惜しくない」と言った。

一人の女を済度するのに、覚眠は、何と云ふ力みようだと笑って居る人もあるだろうが、どうか免してください。此れは私の性分である。私の気が小さいからなのです。私は対手が、仮令、女であっても、一人であっても、此れは「物になる」と見たらば、すぐ一生懸命になって、全力を注ぐのです。体裁を飾り、行儀を繕ふては居られぬのである。若し命を捨てて法を聞き、道を求めるものがあらば、私も諸共に、命を捨てて、その人の志を遂げしめたいと思ふのである。けれども、今の世にそんな殊勝な人は無いと思ひ諦めて居ったのである。鼓瑟斉門三十年を嘆じて、空しく日本へ帰ろうと思って居ったのである。何ぞ図らん、カ女史は正に其人であった。ああ、吾れ汝を待つ事久し、則我善親友、眞に知己の感に堪へなかった。モー命は惜しくなかった。ロシアで、私が当然なさねばならぬ事を、女史が為て居ってくれたのであった。頭を下げざるを得ず、感謝せざるを得ないのである。

覚眠とカ女史の間には、最も深い意味での日露の魂の交流の姿が見られるのではないだろうか。

なおカ女史の実名は不明である。当時のソ連内でカ女史が置かれている立場を慮って、覚眠が実名を表記しなかったものと思われる。今後カ女史の実名や生涯を究明したいと切に願っている。

5 方法論について

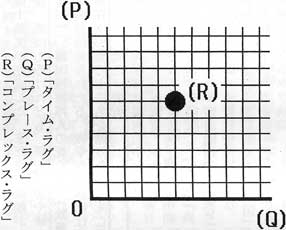

(1).「時間軸のずれ」(「タイム・ラグ」)

覚眠が乃木将軍や「チーグ」の問題を実際に書いたのは、昭和十年代のことである。つまり事件発生時点(A)と文章執筆時点(B)との間には「時間軸のずれ」(「タイム・ラグ」)が存在している。

※「チーグ」の場合

(A)事件(「チーグ」の自殺)発生時点・・・シベリア出兵時(一九一八?一九二二年)

(B)執筆(「彈丸の佛像」『大乗』)時点・・・一九三五年(昭和十)

覚眠は(A)時点における「チーグ」の「古武士」のような潔い自決を描いた。これは同時に(B)時点における日本の現状(血盟団事件、五・一五事件)に対する批判のメッセージを含んでいる。

※乃木将軍の場合

(A)事件(乃木将軍との交流・奉天会戦)発生時点・・・日露戦争時(一九〇四年)

(B)執筆(「乃木将軍の一逸詩」『大乗』)時点・・・・・ 一九三八年(昭和十三)

覚眠は(A)時点における乃木将軍との交流や、奉天会戦の戦場の様子(「殺、殺、殺・・・無生皆殺」)を描いた。これは同時に、(B)時点における日本国家や軍部のあり方(二・二六事件、「日支事変」〔日中戦争〕)に対する批判となっている。

(A)と(B)の「ずれ」を客観的に捉えることにより、覚眠の文章の意味をより正確に理解することができる。これが「タイム・ラグ」の方法論である。

(2).「プレース・ラグ」

太田覚眠の立場(C)と昭和十年代の日本国家や軍部の立場(D)との間には、同時代でありながら大きな「ずれ」があった。これが「立場のずれ」、すなわち「プレース・ラグ」である。

(C)日本国家や軍部の立場・・・国内外でとめどない殺戮を繰り返す

(D)覚眠の立場・・・・敵も味方も同じ人間

(C)と(D)の「ずれ」を客観的に捉えることにより、覚眠の文章の意味をより正確に理解することができる。これが「プレース・ラグ」の方法論である。

(3).「コンプレックス・ラグ」

「タイム・ラグ」(P)を縦軸、「プレース・ラグ」(Q)を横軸とすると、その座標軸の交点が「コンプレックス・ラグ」(R)となる。覚眠の文章の「リアルな意味」はこの「コンプレックス・ラグ」において捉えることができる。

(P)「タイム・ラグ」

(Q)「プレース・ラグ」

(R)「コンプレックス・ラグ」

覚眠の思想と行動を研究する中で到達したこの方法論は、あらゆる人間の思想や行動を理解する上で一般的な有効性を持つものであると私は考えている。今後の研究テーマである。

6 最近の発見

最後に、最近の発見について報告したい。「覚眠」の名前の意味が分かったのである。それまで「眠りが覚める」であるとか「民衆の眠りを覚ます」であるとか、様々に考えたのだがどれ一つとして決定的なものがなかった。それが最近になって分かったのである。発見のきっかけとなったのは、『教海一瀾』の記事だった。

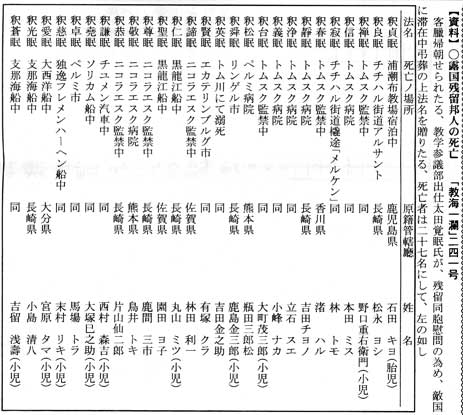

これは日露戦争時、日本人居留民避難の際の死亡者名簿である。覚眠は亡くなった人たち全てに法名を授けているが、その法名に注目していただきたい。法名の二字目が全て「眠」で終っている。つまり覚眠は「眠」の字を「永眠」、つまり「死」の意味でつかっているのである。「眠」には「死」という意味もあるということに、今更ながら気付いた。

次に、覚眠が晩年モンゴルに渡る前に『文化時報』に寄せたコメントを見てみよう。

七十を越えた老僧が単身蒙古入りを する等は世間で誤解を受けることもあ らうし餘命少なき老骨だからと勧説を 辞退しまた蒙古祖林廟に参っても寺の 復興など夢にも望んでもらひたくない 精々お寺の涼しい處で寝る位のことが 関の山だらうとお断りの回答を出した ら私を斡旋して呉れて居る某友は貴僧 は寝てゐても「覚眠」だから是非来ても らひたいとのことで出発することにし ましたが、「覚眠」どころか「永眠」するんです

ユーモア混じりのコメントの中に、永眠を覚悟でモンゴルに渡る、覚眠の決意が語られている。ここでも「眠」の字が「死」の意味でつかわれている。ここでふと気付いた。死(眠)を覚悟する、「覚眠」の名前の意味はここにあるのではないか。

そこで覚眠が得度の際物した『得度小言』にかえってみた。『得度小言』は一八九四年(明治二七)覚眠二九歳の時の作である。得度に臨んでの覚眠の心構えが記述されている。この作品の序言に

私事是迄一と名乗り居り候處此度覚眠と改名仕候間御承知被下度此段御披露申上候也。

とある。しかしなぜ「覚眠」なのか、その名前の意味については触れられていない。けれども『得度小言』の中に、この点を明らかにする重要な一節が見つかった。

明日と云て今日をも待たぬ我命 何 國の土か我を待つらん(泉式部)

後と云て今をも待たぬ我命 何國の 土か我を待つらん(小式部)

(中略)

見し人は皆露霜も消失せぬ 措驚か ぬ我心かな(西行法師)

(中略)

誠に生死の天候は定めなし。(中略)

其期に及びては如何に悔とも詮なければ呉々も平生の覚悟こそ肝心なり。

覚眠は泉式部や小式部、西行法師等の有名な歌人の歌を引いた。これらは全て、人間の命は明日をも知れぬものであるという意味の歌である。覚眠はこれらの歌を引きながら、死がいつもそばにあるものと覚り、覚悟して行動しなければならないと自らを戒めたのである。「死」(「眠」)を「覚」る、「覚眠」の名前の意味はここにあった。

覚眠が一九三一年(昭和六)モスクワで作った漢詩がある。

常懐朝聞夕死情 西遊萬里此心平

鳥山山険分欧亜 不阻称名念佛聲

「常懐朝聞夕死情」これは『論語』の「朝に道を聞かば、夕に死すとも可なり」を受けている。覚眠は『論語』の有名な一節を彼なりに理解して、この漢詩を作った。覚眠にとっての「道」(真理)とは、念仏である。ウラル山を越えて念仏の声を聞くことができたなら、いつ死んでも本望だ、と覚眠は歌ったのである。

覚眠がこの漢詩を作ったのは、モスクワである。レニングラードに行く直前だ。

レニングラードで、覚眠はカ女史に出会う。覚眠は、カ女史がソ連の宗教弾圧にひるむことなく布教を続けている姿を見た。ウラル山を越えて、念仏の声が響いているのを聞いたのである。覚眠はカ女史その人に、「道を聞いた」のだった。覚眠の「モー命は惜しくない」というあの言葉には、「朝聞夕」の心が集約されているといえよう。

7 おわりにあたって

修士論文が完成した。まだまだ課題が山積の感はあるけれども、研究思想や研究の方法論など今後の研究の土台を形作ることはできたと思う。四月から博士課程に進学予定である。これからも古田先生の学問にならって、実証的な研究を続けていきたいと思う。これからもよろしくお願いいたします。

【資料】○露国残留邦人の死亡 「教海一瀾」二四一号

客臘帰朝せられたる、教学参議部出仕太田覚眠氏が、残留同胞慰問の為め、敵国に滞在中弔葬の上法名を贈りたる、死亡者は二十七名にして、左の如し

法名 死亡ノ場所 原籍管轄廳 姓 名

釈貞眠 浦潮布教場宿泊中 鹿児島県 石田 キヨ(胎児)

釈良眠 チチハル街道アルサント 長崎県 松永 ヨシ

釈禅眠 トムスク監禁中 同 野口重右衛門(小児

釈信眠 トムスク病院 同 本田 ミス

釈寂眠 チチハル街道橇途「メルケン」 同 林 トモ

釈春眠 トムスク監禁中 香川県 渚 ハル

釈靜眠 トムスク病院 長崎県 吉田チヨノ

釈浄眠 トムスク病院 同 立石 スエ

釈義眠 トムスク病院 同 小峰 ナカ

釈台眠 トムスク監禁中 同 大町茂三郎(小児)

釈松眠 ペルミ病院 熊本 瓶田三郎松

釈舜眠 リンゲル市 長崎県 鹿島金三郎(小児)

釈英眠 トム川にて溺死 同 吉田金之助

釈賢眠 エカテリンブルグ市 同 有塚 クラ

釈諦眠 ニコラエスク監禁中 佐賀県 林田 利一

釈仁眠 黒龍江船中 長崎県 丸山 ミツ(小児)

釈聖眠 黒龍江船中 佐賀県 園田 ヨ子

釈尊眠 ニコラエスク監禁中 長崎県 鹿間 三市

釈敬眠 ニコラエスク病院 熊本県 鳥井 トキ

釈恭眠 ニコラエスク監禁中 長崎県 片山仙二郎

釈謙眠 チユメン汽車中 同 西村 森吉(小児)

釈堯眠 ソリカム船中 同 大塚巳之助(小児)

釈卓眠 ペルミ市 同 馬場 トラ

釈慈眠 独逸フレメンハーヘン船中 同 末村 リキ(小児)

釈愛眠 大西洋船中 大分県 宮原 タマ(小児)

釈光眠 支那海船中 長崎県 小島 清八

釈蒼眠 支那海船中 同 吉留 浅壽(小児)

これは会報の公開です。

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。古田史学会報一覧へ

Created & Maintaince by" Yukio Yokota"