『よみがえる九州王朝』(目次) へ

九州王朝の風土記(『市民の古代』第4集)へ

『「邪馬台国」はなかった』へ

『邪馬壹国の論理』へ

本資料では、辞典の丸数字○1は、(1)に変換しています。

よみがえる九州王朝 幻の筑紫舞 角川選書 謎の歴史空間をときあかす

第一章 さらば「邪馬台国」よ

古田武彦

昭和五十六年三月十一日の昼下り、窓外の竹林にも風のさわやかな日だった。

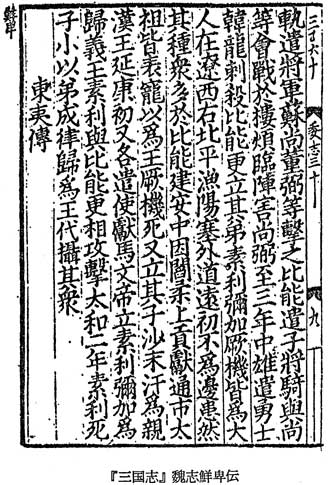

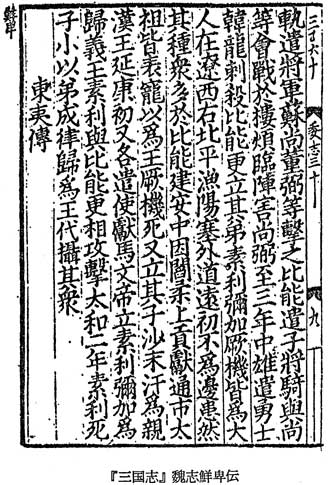

『三国志』の中の魏志鮮卑伝、二十四史百衲本(ひゃくのうぼん)のページをめくり、「厥機けっき」 ーーその二字を見つけた一瞬。思わず、わたしはつぶやいた。ーー 「これで、決まりだ」と。

ことのいきさつは、数日をさかのぼる。

京都新聞学芸部の方(熊谷栄三郎さん)から電話があった。「また、三木さんから原稿が来ましてね。コピーを送りますから、御覧になって下さい。もしよければ、応答をのせたいんですが」。いっもの、人の好さそうな熊谷さんの顔が浮かんだ。ニコニコとして小柄な印象から、はじめはこれほど“執念の人”とは思わなかった。この方から最初に電話がかかってきたのは、思えば一昨年(昭和五十四年)の十一月だった。「三木太郎という人の『魏志倭人伝の世界』(吉川弘文館)という本を読んだところ、大分古田さんのことが書いてありましてね、批判ですよ。それで古田さんの方から書評というか、その批判に答えてもらうわけにいきませんやろか」

わたしも、偶然その本を買って読んでいた。たしかにわたしの「邪馬壹国やまいちこく」説への批判をふくんでいた。それは十世紀(九七七)に成立した『太平御覧たいへいぎよらん』に引用された「魏志ぎし」を、『三国志』の“本来形”と見なすものだった。この研究の、一つの重要な目的は、そこにある「邪馬台(臺)国」の四文字、それがやはり正しい、そういう帰結のようだった。

“「邪馬台国」と直してはいけない。やはり原文通り、邪馬一(壹)国で考えなくては”。このわたしの第一テーマは、何よりも「邪馬台国」近畿説にとって“目ざわり”だった。なぜなら「邪馬台=大和(ヤマト)」と見なすのが、近畿説論者の基本だった。従ってわたしのさし出したテーマは、いわば“眼下の敵”だったのであるから。現存『三国志』のすべての版本(南宋なんそうの紹興しょうこう本・紹煕しょうき本等)が一致してしめす、あの「邪馬一国」では、どうにも“恰好(かつこう)がつかない”のだった。

だから三木氏のこの研究の背後には、 ーーわたしの名前が直接出てくる回数などとは関係なしにーー 昭和四十四年以来の、わたしの「邪馬一国」論が一つの大きな影として横たわっている。この本の研究思想を見すえてみれば、これは自明のことだった。

熊谷さんは、ここに目をつけられたようである。“古田は常々反論者を待望している。ならば当然、この三木氏の批判に応ずるはず”。そのように思われたのであろう。正解だった。

わたしは答えた。「いいですよ」。

そして出来上ったのが「『邪馬壹国』論争の復活」だった。それは京都新聞昭和五十四年十二月二十六日の朝刊に載った。爾来(じらい)、延々と十五回、足かけ三年つづいて今日に至っていた。その詳細は、今は書くいとまがない。だが、結局のところ、論争の、最後の「鍵(キイ)」となったもの、それは「神聖至高文字」の問題だった。

わたしの第一書『「邪馬台国」はなかった』をお読みいただいた方には、先刻御承知の通り、わたしが“『三国志』原文の「邪馬一国」を「邪馬台国」へと手直しし、「大和」や「山門」にあてはめる”この改定手法を否定した、その決め手がこれだった。その要旨は、次の通り。

“『三国志』では、「台(臺)」といえば、天子のことだ。たとえば倭人伝でも、卑弥呼のところで「天子に詣(いた)る」とあるところが、壱与(いちよ)のところでは「台に詣る」とあることを見ても明白だ。ところが、一方、その『三国志』の夷蛮(いばん)伝(烏丸(うがん)・鮮卑(せんぴ)・東夷伝)では、「夷蛮」の人名や国名などの固有名詞を漢字で表記するさい、「卑弥呼」や「邪馬一国」などの「卑字」を頻用している。「卑字の大海」だ。しかるに魏晋(ぎしん)朝において「台=天子」を意味した、この「神聖至高の貴字」を「夷蛮」の固有名詞の表記にあてるはずはない。なぜなら他にも「ト」を意味しうる文字は数多いのであるから”と。これが、魏晋朝の記録官・史官の「用字選択の道理」に立った、わたしの論証だった。やはり『三国志』において「邪馬台国」などありえなかった。 ーーこのような、わたしの三世紀における「邪馬台国」否定の論証、それは従来のすべての「邪馬台国」論者にとっての“とげ”のように、この十年来、論者をおびやかしつづけてきたのである。三木氏が今回、敢えて反論を用意しようとされたこと、それは偶然ではなかった。

やがて送られてきた今回のコピーを見た。「『神聖至高文字』とは何か」(昭和五十六年四月一日掲載)と題する一文。その末尾の一文を見たとき、わたしは首をかしげた。

「・・・・・『三国志』には、『台』と同じように『朝廷(或は天子)』の意味でも用いられた『闕』の字が、当時の倭と同じ四夷の一国、鮮卑の大人(指導者)の人名にも用いられているのである」

わかりにくい文だ。が、調べてみると、判明。

A「(鮮卑)其の大人、弥加・闕機・素利・槐頭と曰う。・・・・・其の大人、柯最・闕居・慕容等と曰う、大帥と為す」

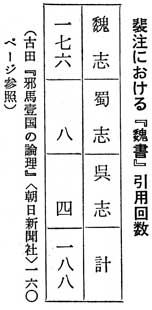

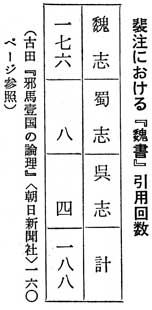

これは『三国志』そのものではなく、王沈(おうちん)の『魏書ぎしょ』鮮卑伝の一節だ。この本は現存していない。ただ『三国志』にくっつけられた裴松之(はいしょうし)の注(裴注という)に引用されているだけだ。だが、幸いなことに裴注に引かれた諸書の中、この『魏書』は最高の引用率を誇っている。

この中の一つが右の鮮卑伝の一節なのであった。ここに出てくる「闕機」「闕居」、これに三木氏は目をつけられた。それが右の一文の史料的基礎であろう。

王沈は泰始二年(二六六)に死んでいる(『晋書』王沈伝)。魏朝に仕えたあと、西晋初頭、ちょうど壱与が貢献した(泰始二年十月)年、死んでいるのである。だから当然陳寿(ちんじゅ)の『三国志』に先行する(陳寿は元康(げんこう)七年〈二九七〉没。『三国志』はその死後、正史となる)。つまり直前の先行史書だ。従って、王沈の『魏書』→陳寿の『三国志』の影響関係にある。

たしかに鋭い着眼だった。この『魏書』鮮卑伝には、

「建武三十年(五四。後漢光武帝)、鮮卑の大人、於仇賁(人名)、種人を率いて闕に詣りて朝貢す」

といった表現もある。この「闕に詣る」は、先の『三国志』の「台に詣る」と同様、「天子に詣る」と同義の用法だ。従って「闕=天子」として使われていることは、疑えない。事実、漢代に「魏闕ぎけつ」といえば、天子のことだった。この場合、「魏」は国号ではない。“魏魏(ぎぎ=巍巍)高大のさま”の意味である。

これをもとに“作られた”のが、先にあげた「魏臺」の用語だ。魏の高堂隆(こうどうりゆう)は第二代明(めい)帝の老臣だった。さすが気鋭の明帝も、この硬骨の老臣には頭があがらなかった。そのさまが『三国志』の高堂隆伝に生き生きと描かれている。明帝は高堂隆が死んだとき(景初元年〈二三七〉か)、

「天、吾(わ)が事を成さんことを欲せず、高堂生の我を舎(す)てて亡ぶや」

といって歎いた、という(古田『邪馬一国への道標』第三章、参照)。

このあと、卑弥呼の使、難升米が洛陽(らくよう)に到着して明帝に拝謁を乞うたのが景初二年六月のことだった。

この高堂隆は、明帝のことをもっばら「魏臺」と呼んでいたようである。といわまた「魏臺、物故の義を訪(と)う。高堂隆、答えて曰(いわ)く『之を先師に聞く。物は無なり。故は事なり。復(また)事に能(よ)くする無きを云うなり』と」(蜀志、裴松之注)「魏臺雑訪議、三巻、高堂隆撰」(『隋書』経籍志)

これらの「魏臺」とは、いずれも明帝のこと。何より『魏臺雑訪議』という書名が、それをしめしている。この魏朝の「魏臺」の前身が、漢朝の「魏闕」だった(「心は魏闕の下に居る」『呂覧りよらん』審尉しんい)。高堂隆が「魏臺」というときの「魏」は、漢代とは異なり、一方で“高大なさま”の意、他方で国号、その両方の、いわば“かけことば”であったはずである。

以上のような次第だ。だから、漢代の「闕」が、魏代の「臺」、これが大体の“位どり”なのだ。してみると、明らかに“夷蛮の人名”に「闕」字を使っている、この「闕機」「闕居」という事例。これはわたしの論証をくつがえすに足る、屈強の事例ではないか。

わたしは身ぶるいした。久しぶりだ。榎一雄さんとの読売新聞(昭和四十八年五〜九月、東京版)紙上の長期論争(榎「邪馬台国はなかったか」十五回。古田「邪馬壹国 ーー 榎一雄氏への再批判」十回)や尾崎雄二郎さんとの論争(尾崎「邪馬壹国について」京大教養部「人文」一六、昭和四十五年。古田「邪馬壹国の諸間題」「史林」五五 ー 六・五六 ー 一、昭和四十七〜四十八年)など以来、久しく味わったことのない、この緊張だった。

しかし幸いにも、その日のうちに、新たな“発見”が誕生した。それが、冒頭にあげた『三国志』の魏志鮮卑伝の一節だった。

B「(鮮卑)素利・弥加・厥機、皆大人為(た)り。遼西(りょうせい)・右北平(ゆうほくへい)・漁陽(ぎょよう)の塞外(さいがい)に在り。・・・・・厥機死し、又其の子、沙末汗を立てて親漢王と為なす。延康(えんこう二二〇)の初、又各〃使を遣わして馬を献ず。文帝(魏の第一代)、素利・弥加を立てて帰義王と為す」

右のAとBを比べてみよう。

A〈王沈の『魏書』〉 B〈陳寿の『魏志』〉

弥加・闕機・素利 素利・弥加・厥機

(Aの「闕居」に当る人名は、Bには出現しない)

人名の順序こそちがえ、「弥・加・機・素・利」の五字共、同じ表記だ。両書の前後関係から見て、陳寿が王沈の表記をうけついだ、そう見なすほかはない。ところが、問題の「闕」だけ、陳寿はうけつがなかった。そして「厥」字に取り換えているのだ。 ーーなぜか

当然“「闕」字はふさわしくない”。陳寿はそう判断したのである。その理由は何だろう。他にはない。“「闕」は漢代などには、天子を指すために用いられていた文字だ。だから「夷蛮」の人名などを表わすにはふさわしくない”。そう判断したのである。問題は漢代だけではない。肝心の魏志中にも「黄初五年(二二四。魏文帝)に至り、歩度根、闕に詣りて貢献す」(鮮卑伝)とあるのであるから。

そしてかわりに用いられた文字、それが「厥」だった。この文字は「ソノ」という代名の辞として、『書経しょきょう』などに盛んに出てくる。

「禹(う)、厥(そ)の功を成す」(『書経』大禹謨たいうぼ)

のように。他にも、次のような意味がある。

(1)石を発掘する。(2)ほる。(3)つくす。(4)つく。(5)病名。(6)それ。(7)の(助辞)。(8)句調を整える助辞。(9)みじかい。(10)石の名。(11)ゆれ動くさま。(12)姓。(諸橋轍次『大漢和辞典』による)

いずれにせよ、いわゆる「神聖至高文字」ではない。その「厥」字を陳寿は、ここに当てた(のちに、北方の「蛮族」である「突厥」という民族名に頻用される)。「厥」と「闕」、音韻 は両字共通だ。

闕、去月切。(韻入声〈広韻〉)

厥、居月切。(同右)

だからそのちがいは、もっばら表意上の問題。 ーーそのように考えるほかはない。すなわち“陳寿は、主として前代の「神聖至高文字」である「闕」字すら、「夷蛮」の者の表音表記には適切ではないと見なしている ーーその好例だ。

(主として)前代の「神聖至高文字」すら、採択しなかった陳寿。その彼が、なぜ、まさに当代の「神聖至高文字」である「臺」字を「夷蛮」の国名をあらわすのにとりあげるか。 ーー到底ありえない。これは自明の帰結だ。

三木氏がわたしに突き出された鋭い刃、それは百八十度反転し、「邪馬台国」論者自身の心臓部に深く突きささることとなったのである。

以上の論証をわたしは「闕けつの論証」と呼ぶ。その意義をここに確認してみよう。

わたしにとって、邪馬一国問題は古代史学への真の入口であった。昭和四十四年(九月)のわたしの論文「邪馬壹国」(「史学雑誌」七八 ー 九)で問うたもの、それは江戸時代の封建史学以来疑われずにきた、わが国の“古代史学の手法”そのものに対する、根本的な疑惑であった。

もしかりに、事態が次のようであった、としよう。“普通、倭人伝中の中心国名は「邪馬臺国」と思われている。しかしその表記は後代版本(たとえば明・清代や江戸時代)の『三国志』に限られる。それ以前の、より信憑(しんぴょう)できる古版本(たとえば北宋本)の『三国志』では、「邪馬臺国」となっている。だからこれ(後者)に従うべきだ”と。こんな風にことが進行していたとしよう。それならわたしには、何の疑惑も生じない。「なるほど」。そう思って敬服するだけだ。

だが、実態はちがっている。

(イ) 『三国志』では、邪馬一(壹)国だ。

(ロ) しかし倭王とある限り、日本では天皇のことだ。

(ハ) 天皇の歴代(第一代神武から第四十九代光仁まで)は、多く大和にいたもうた。

(ニ) だから「大和」と読みうるような「邪馬臺国」へと原文(現存古版本)を手直しして用いることとする。

江戸前期の松下見林(けんりん)の最初の「改定の論理」、それは右のように進行した。イデオロギー優先の史観だ。「天皇家中心主義史観」の観念から、原本(古版本)の字句をいじる。こんな手法は、どう見ても、実証主義以前の手法だ。わたしにはそのように見えたのである。

この点、明言すべきことがある。『三国志』中、特定の版本だけに「邪馬壹国」と記されているように、再三のべている論者(たとえば松本清張氏『眩人』、宮崎康平氏『新稿、まぼろしの邪馬台国』等)がいまだにあるけれども、明らかに誤解であることをここに特記しておきたい。『三国志』の全版本がすべて「邪馬壹(一)国」なのである。

従って、見林に次いで、江戸中期の新井白石が“九州にも「ヤマト」あり”として、筑後山門(ちくごやまと)に目を向けた(「外国之事調書」)ことも、わたしの方法意識から見れば、見林と同じく、否むしろ“輪をかけて”方法上の錯乱を犯している、そのようにいうほかはない。なぜなら彼は「壹 → 臺」改定の理由が、ひたすら“近畿の大和を目ざす”ためであったこと、その基本事実を忘却した。そしてただ「ヤマト」という発音だけを抜き取って、九州へと“根継ぎ”しようとしたからである。

これら江戸時代の二先達の後塵(こうじん)を拝したもの、それが明治以降の二大学派の対立だった。いわゆる白鳥庫吉(しらとりくらきち)流(東大系)の九州説、内藤湖南(こなん)流(京大系)の近畿説がこれである。

ところが、庫吉は版本の問題について、“敢えて論ずる”ことがなかった。一方、湖南はさすがに、『三国志』諸版本渉猟の跡をしめした。従って当然各版本とも例外なく「邪馬壹(一)国」である事実を察知していたであろうけれども、依然この中心国名問題に対して視点を掘り下げることがなかった。

爾来、わたしが論文「邪馬壹国」を出した昭和四十四年に至るまで、このテーマに対して、正面から対面する研究者を、遺憾ながら見なかったのである。

それは、些々(ささ)たる一文字の異同という、“校正上”の一事件ではない。“イデオロギーに導かれて、古典の原文改変を行ってもよいか”。すなわち「実証主義以前」と「実証主義以後」と、その行方を峻別(しゅんべつ)する一点、わたしの目にはそのように見えていた。

そして今、この「闕の論証」によって、やはり日本古代史学旧来の手法の非であったこと、その確証を見たのである。

けれどもこの論証のもつ意義は、ただ右のような“方法上の問題”にとどまるものではない。なぜなら「大和」による近畿説、「山門」等による九州説、いずれもその眼晴(がんせい ひとみ)を失い去ることとなるからである。

先ず近畿説。不弥(ふみ)国(博多湾岸)以降、「南」の方角にしるされた、この中心国に対し、「東→南」の方向転換まで敢行させて一路近畿を目指させた最大の原動力、それは一にこの「邪馬臺=ヤマト」という改定名称の“音当て”の力ではなかったか。

次に九州山門説。考古学上の出土分布からは、筑後山門の地が、銅鏡からするも、銅矛の鋳型等からするも、一切九州全土の中枢たる実状況をしめさぬにもかかわらず、なお九州説(東大系)の雄たるかのごとき勢威をしめしえたのは、一にこれもまた、この「邪馬臺=ヤマト」の“音当て”の力ではなかったか。

しかしながら、「闕の論証」の成立した今、この二域(及び他の「ヤマト」類音の地)は、いずれもその最大の根拠を喪失することとなった。これによって永き「ヤマトの魔法」から解き放たれ、科学としての古代史学の、晴明な暁に出会うことができた。 ーーこの論証を見出した朝、竹林の中の小道を辿たどりつつ、わたしにはそのような思いが静かにこみあげてきたのである。

ーーディアロゴス(対話)

問題をもう一歩、きめ細かく突っこんだところ、その吟味をAさん(古代史通の高校もしくは大学生)との対話の形でしるしてみよう。

A「王沈の『魏書』ってのは、何だか古田さんの本で読んだことがあるみたいな気がしますけど」

古田「そうだよ。『邪馬壹国の論理』に出てくる「邪馬壹国の諸問題」という論文の、尾崎雄二郎さん(現、京大人文科学研究所教授)との論争のところだよ」

A「そうそう、王沈の『魏書』では、何でも『壹衍[革是](イチエンタイ)』とあるのが、『漢書』では『壷衍[革是](コエンタイ)』とある、とかいう問題でしたねえ」

古田「さすが、よく憶えてるね。その通りだ。尾崎さんは“中国の史書にもあやまりがある”という例として使われたんだけど、わたしとしては、そんな一般論は何も主張してはいない。『三国志』という特定の書物の、「壹」と「臺」という特定の二文字間の錯誤いかん、それだけを問題にしているのだ。そう切りかえしたんだ」

[革是]は、革に是。JIS第3水準、ユニコード97AE

A「中国の本や史書全体の無謬(むびゅう)論などとも、無縁だ、というんでしたね」

古田「そうだ。あのとき、あのような形で問題の輪郭を浮き彫りにしておいてよかった、と思っているよ」

A「そうですね。今度こそ同じ魏晋朝に成立した二つの本の関係ですからね」

古田「“魏晋朝の史書なら、何でも同じ”というわけじゃないことが、今度ハッキリしたね」

A「やっばり、問題は厳密に処理しておくべきもんですね」

古田「仰せの通り。“もし、あそこをあいまいにしていたら”。そう思うと、今度は首筋をヒヤッとさせられたよ」

※ ※

A(「ところで、ちょっと他の質問ですけど。王沈という人の考えは、どうだったんでしょう」

古田「・・・・・というと」

A「彼は、『闕』でも『臺』でも、みんな夷蛮の人名や国名をあらわすのに使っていい、そう思っていたのでしょうか」

古田「いや、そうとも限らない。“『闕』は主として前代(漢)の神聖至高文字だからいい。今の神聖至高文字である『臺』は駄目”。そういう立場だったかもしれないよ。何しろ、王沈の『魏書』の全体が残っていないから、分らない、というのが、一番の正解じゃないかな」

A「その通りですね。その三木さんが最近、季刊『邪馬台国』一二号で書いておられるのを見たんですが、『山陽公載記さんようこうさいき』の

『臺、此を以て孤を都郷侯に封ず』(『三国志』巻四十六、裴注所引)

という例をあげて、漢代にも臺は天子(山陽公)をさすのに使われている。だから古田説は成り立たないように言ってあったんですが」

古田「そうだね。それは“『臺』を天子の称号に使う先例が、後漢末に遡る”だけのことだから、何も不思議じゃない。わたしは代表的にいって、天子の呼称は“漢代は闕、魏・西晋代は臺が使われた”といっているだけだからね。なぜその例が『古田説』なるものの存否と関係するのか、わたしには全く不明だよ。それに史料批判上大切なことがある。その『山陽公載記』というのは、魏朝以降の成立なんだ」

A「後漢の最後の天子、献帝が魏へ帝位を禅譲したあと、『山陽公』と呼ばれたんでしたね」

古田「よく知ってるね。その通りだ。その山陽公が没したのは、青竜(せいりょう)二年(二三四)三月、魏の第二代、あの明帝のときだ(魏志、明帝紀)。だから『山陽公載記』に『臺』とある場合、それは漢朝の用法ではなくて、魏朝(以降)の文献の用例なんだ。魏は『天子=臺』なる山陽公から禅譲をうけたことになっているんだからね。

だから、三木さんの思考とは逆に、『魏・西晋朝で天子を臺と呼んでいた』。その証拠となる文献を、ここでも、三木さんは“発見”して下さったんだ。もちろん、これはわたしもマークしていた例だったけどね。

それはともかく、有難かったのは、やはり先の『闕』の問題だ。三木さんのおかげで、文字通り論争の真只中(まっただなか)から、この『闕の論証』は生み出されたんだから。この長期論争を辛抱強くささえて下さった、京都新聞の熊谷さんたちにも、感謝は尽きない気持だ」

『よみがえる九州王朝』(目次) へ

九州王朝の風土記(『市民の古代』第4集)へ

『「邪馬台国」はなかった』へ

『邪馬壹国の論理』へ

ホームページ へ

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。

Created & Maintaince by“ Yukio Yokota“