『よみがえる九州王朝』(目次) へ

『古代の霧の中から』(1魏・西晋朝短里の三論証) へ

『倭人伝を徹底して読む』 第五章 里程論

『邪馬壹国の論理』へ

敵祭ーー松本清張さんへの書簡第三回 へ

よみがえる九州王朝 幻の筑紫舞 角川選書 謎の歴史空間をときあかす

古田武彦

「今、中国側から返事がとどきました。赤壁(せきへき)の川幅は四〇〇〜五〇〇メートルだそうです」

東方書店の神崎勇夫さんの声が電話から聞えた。

“ああ、やっばり” ーー体内の疑問が氷解してゆく爽快(そうかい)感を覚える。昭和五十六年十一月はじめのことである。

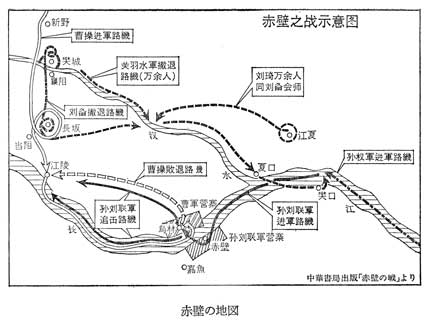

年来の疑問だった。この赤壁とは、『三国志』中のハイライトの一つ、赤壁の戦の現場である。その戦況は次のようだった、と書かれている。

揚子江(ようすこう)の北岸には魏の曹操(そうそう)の大船団が「首尾相接する」形でギッシリと並んでいた。これに対する南岸の呉(孫権そんけん)・蜀(劉備りゅうび)連合軍の数は劣っていた。そのとき呉の部将(将軍周瑜しゅうゆの部下)であった黄蓋(こうがい)が火船の計を進言し、自ら実行したのである。

そのときの実戦状況に精(くわ)しい『江表伝こうひようでん』(西晋の虞溥ぐふの著)によると、それは次のようだったという。

「戦の日に至り、蓋(黄蓋)、まず軽利艦十舫(ぽう)を取り、燥荻(そうてき)・枯柴(こさい)を載せて其の中に積み、灌(そそ)ぐに魚膏(ぎょこう)を以てし、赤幔(せきまん)、之を覆(おお)い、旌旗(せいき)・竜幡(りゅうばん)を艦上に建つ。時に東南風急なり、因りて十艦、最も著しく前(すす)み、中江にして帆を挙ぐ。蓋、火を挙げ、諸校(軍士をさす)に白(もう)し、衆兵をして声を斉(ひと)しくして大叫(たいきょう)せしめて曰く『降(くだ)る!』と。

操(魏の曹操)・軍人、皆営を出で立ちて観(み)る。

北軍を去ること二里余、同時発火す。火烈しく風猛に、往く船は箭(や)の如く、飛埃(ひあい)・絶爛(ぜつらん)、北船を焼き尽くし、延(ひ)いて岸辺の営柴(えいさい)に及ぶ。

瑜(呉の周瑜)等の軽鋭、尋(にわ)かに其の後を継ぎ、雷鼓して大いに進む。北軍大壊し、曹公(曹操)退走す」(『江表伝』。呉志、周瑜伝の裴(はい)注の引文)

大意は次のようだ。

“十舫(もやい舟)に魚油をしみこませた枯柴類を積みこみ、中江(揚子江の中ほど)に出たとき、「降服する」と大きな声で叫び、さらに接近した。そして北軍(魏軍)を去る二里余のところに来たとき、(乗員はもやいの小舟で離れ)積んでいた枯柴類に火を放ち、北船に向けてその無人火船を突入させたのである。それによって北船は焼き尽くされ、北岸の陣営さえ類焼するほどだった。それを追うように本隊の周瑜の軍が襲撃し、北軍は壊滅状態に陥った”というのである。

問題は右の「二里余」だ。これはどのくらいの長さを意味するのだろう。最初にこの史料にふれたときからの疑問だった。だが、揚子江の現地など、行ったこともないし、想像もつかない。だからこの北岸と南岸との間の距離が、現地の実景の中でどのように収まるのか。見当がつかない、と投げ出していた。ていよくいえば、保留してきたのである。

わたしの第一書『「邪馬台国」はなかった』をお読みになった方なら、お分りだろう。わたしはこの本で「魏晋朝の短里」(のち「魏・西晋朝の短里」と改称)という概念を提出していた。「『三国志』は『一里=約七五メートル』(精しくは「九〇〜七五メートルの間にして、七五の数値に近い」)の短里によって書かれている。それは魏晋朝によって採用された、公認の里単位である」と。

これは従来の「定説」に対する、真正面からの挑戦だった。東大の白鳥庫吉が倭人伝の里単位は「約五倍の誇張」(「卑弥呼問題の解決(上)」)とのべてより、この誇張説は、後来の学者たちによって「盲信」されてきた。彼の論敵であったはずの京大の内藤湖南すら「当時の道里の記載はかく計算の基礎とするに足るほど精確なりや否や、已(すで)に疑問なり」(「卑弥呼考」)とのべている。ここにも“倭人伝の里程は虚偽・誇大にして頼むに足らず”という認識が根本にあった。それは彼等がこの里程を漢代の里単位である「一里=約四三五メートル」(山尾幸久『魏志倭人伝』講談杜)の類と考えてきたからだ。たしかに、もしそうなら倭人伝に、

「郡より女王国に至る万二千余里」(郡は帯方郡治ち。ソウル近辺〈西北方〉か)

と書かれた卑弥呼の国、それは途方もない極遠の異境となってしまうであろう。

わたしに鮮やかな思い出がある。まだあの第一書を書く前のこと、東京に行ったとき、一人の高名な国語学者にお電話した。勤めておられる大学へうかがうつもりであったが、「電話で用件をお聞きしましょう」とのことだった。わたしが聞きたかったのは、“倭人伝中の固有名詞(国名・人名等)に対する、三世紀の読み”の問題だった。倭人伝への探究に入りはじめていたものの、いわば“目に一丁字もない”状態からの出発だった。極力、各界の専門家の意見を聞きたかった。つまり従来の「定見」とされているもの、そしてその方法、それを確認しようとしたのである。

その人は、わたしが倭人伝を探究している、と聞くと、すぐ言われた。「ああ、倭人伝なんて、あまり信用できはしませんよ。だってそうでしょう。一万二千里なんて、あの通りだったら、女王国は赤道の向うへ行っちまいますよ」と。当面の質問点とは、直接関係はなかったけれど、歯切れのいい、その口調を聞きながら、わたしは確認した。日本の学界は次のテーマを疑っていないことを。いわく「『三国志』は『漢の長里』で書かれている」と。なぜならこの人は、国語学者ながら、日本史や東洋史の歴史学者たちとも豊富な共同研究を行い、各界との連携の深い学者として、世に知られていたからである。この現況から、わたしの探究は出発した。

では、鋭く対立する二つの立場(長里説と短里説)から、問頭の「二里余」(今かりに「二・四里」とする)の実定値を算出してみよう。

A 長里説 ーー 約一キロ

B 短里説 ーー 約一八〇メートル

やがてとどけられた中国側の手紙のコピー(北京の「人民中国」〈日文版〉雑誌社より東方書店の神崎氏あて)には、次のようにあった。

「お手紙拝見しました。赤壁一帯の長江の川幅はどこに聞いてもらちがあきませんでしたが、今日やっと大まかな数字の返事がありました。洪水時になると、あたり一面海原の如きさまですが平時は四〇〇〜五〇〇メートルで、武漢(ぶかん)一帯の川幅より広いとのことです。ご参考までに」

かつて中国大使館からの回答を手にしたことがある。竹野恵三さん(朝日カルチャー・トラベル)が直接労をとって下さった。そのときは「赤壁の川幅は分らないが、その下流の武漢大橋の長さは一・四五〇キロ」という返事だった(「旅」〈日本交通公社〉では、一・六七〇キロ。測定基点のちがいであろう)。

中国へ行った方は御承知のように、中国の川の土手は、平地よりずっと高い位置にあることが珍しくない。従って近代の築造大橋は、日本のように“橋の長さが川幅より若干大”といった類ではなく、“橋の長さが川幅よりはるかに長く(曲線を描いて)延々とつづいている”のである。昨年の春(昭和五十六年三月)、南京(ナンキン)大橋を通ってこれを実感した。だから、右の武漢大橋の長さから見ると、おそらくこのあたりの川幅は一キロ以下。そのように判断はしたものの、もう一つ、靴をへだててかゆきをかくもどかしさがあった。それが今度ハッキリした。四〇〇〜五〇〇メートル。もうお分りだろう。「定説」派のように「魏・西晋代も漢の長里とほぼ変ることなし」というのが本当なら、一体この戦況はどうなるだろう。「中江」へ来て、「降服」を大叫した、ということは、“そこから先、北岸へ近づくと、弓矢等を被るおそれがある”ということだ。そこで偽って「降服」を称して、さらに「北軍を去る二里余」のところまで近づいたのである。ところで、「二里余」が約一キロなら、「中江」での「降服大叫」の位置は約一・五キロくらいになるであろう。そこでなお「中江」なのだから、当赤壁の川幅は、約三キロくらいないと話があわない。いかに少なくみつもっても、二キロ以下では、それこそ“お話にならない”のである。ところが、実際の赤壁の川幅は四〇〇〜五〇〇メートルだった。“「漢の長里」一点張り”では、どうにもならない。

これに対し、わたしの場合、約一八〇メートルが「同時発火」の位置だから、「中江」の「降服大叫」の位置は、約二五〇メートル前後か。とすると、川幅は約四〇〇〜五〇〇メートルで、ドン・ピシャリなのである。

この発見は、わたしにとって意味深い発見だった。中国のど真中、三世紀最大の決戦の一つ、赤壁の戦において短里が使われている。その上、これは『三国志』ではなくて『江表伝』。著者は陳寿と同時代(西晋)の虞溥であるから、『三国志』だけでなく、同時代の他の書(『江表伝』)においても、同じ里単位(短里)が使われているとすると、庫吉流の、魏使(もしくは帯方たいほう郡吏)誇大報告説など、一挙にけしとんでしまうではないか 。

わたしがこの問題の所在に気がついたのは、白崎昭一郎氏との論戦の間においてであった(「『中国古代文献の読み方』批判」「東アジアの古代文化」二九、昭和五十六年秋)。

近年わたしの経験した、もっとも激烈な論争、それは何といっても、安本美典氏との、八時間(うち夕食一時間)に及ぶ激突対談だった。「激論」「闘論」などと銘打たれていても、その中身は、“お互いに痛いところを突かぬことをマナーの第一とする”いわゆる「仲良し対談」の類の多い昨今だが(もちろん、それにはそれなりの意義はあろうけれど)、この対談は、正味掛け値なしの真剣勝負、そういった雰囲気で終始したから、終ってみて、やはりいい知れぬ充足感があった。

その収録として発表されたのが「『邪馬台国』をめぐって」(「歴史と人物」〈中央公論社〉昭和五十五年七月参照。全体はテープ収録。)だが、なお部分的であることが惜しまれる。

さて、その中でもっとも鋭い応答の刃が交わされたものの一つに、この「短里」問題がある。安本氏は韓伝と倭人伝のみの「部分短里」説。わたしは下調べの中で、「帯方郡の論証」と呼ぶべき新たな論証の立地点を発見していた。『三国志』で倭人伝の直前に当る韓伝に、次の著名の記事がある。

「(韓地)方四千里なる可(べ)し」

「方四千里」というのは、“一辺が四千里の正方形”をさす。中国の古代において創造された面積表記法だ。一定の土地(たとえば国や島)はもちろん、正確な円形や正方形であるはずはない。はずはないけれど、その実形をふくんだ(内接した)形の正方形を定め、その一辺を「方〜里」としめすことによって、その正方形の面積をしめす。それによってその土地の“大体の広さ”を表わす指標とする。こういう方法だ。

“何とずさんな”と思う人もあるかもしれないけれど、この「方法」の発見は、画期的だった。何しろ“すべての、いかなる形の土地に対しても、統一的な表現方法を与えた”ものだからである。今わたしの使った「方法」という言葉、これも実は、本来この“「方」であらわす法”にもとづく術語だった(『五経算術ごきょうさんじゆつ』等)。“学問の方法論”などといえば、わたしたちにはいかにも“西欧舶来の用語”のように聞えるけれど、何とそれは古代中国の発明語だったのである。そしてそれは文字通り“画期的な発明”だった。

それはさておき、『三国志』もこの「方法」によって、国の面積や島の面積を表わしている。わたしたちにはおなじみの、

「(対海たいかい国)方四百余里なる可し」

「(一大いちだい国)方三百里なる可し」

といった表記も、まさにこの「方法」による表記法だったのである。

さて今問題の韓地面積の場合、これは当然「南 ーー 北」辺(海岸部)と共に「東 ーー 西」辺もまた「四千里」であったはずだ。そしてその「東 ーー 西」辺の中の北辺は、中国側の領地と接していた(南辺は倭地に接す)。その西側は帯方郡、東側は穢*(わい)と接していた。穢*は漢の四郡の一、(玄菟げんと郡と)臨屯郡の地である。つまり韓地の北辺は中国側の新・旧直轄領に接しているのだ。

「韓地の北辺」とはすなわち「帯方郡及び旧臨屯郡の南辺」ということである。従って前者が「短里」で記されている、ということは、とりもなおさず“中国側は中国の直轄領を「短里」で認識している” ーーこの命題を疑いなく、直指しているのである。

穢*は、三水編に歳。第4水準ユニコード6FCA

以上と同じ問題が、実は倭人伝の中にもあった。それをわたしは新たに“発見”したのである。これもわたしたちにはなじみ深い、

「郡(帯方郡治)より倭に至るには、・・・・・其の北岸狗邪(こや)韓国に到(いた)る七千余里」

の一節。この「七千余里」の冒頭部は、当然ながら帯方郡内に属している。“帯方郡治→韓地西北辺”に当る部分だ。従って“七千余里が「短里」だ”ということは、すなわち“冒頭の帯方郡内もまた「短里」で認識されている”ということだ。

ここでも“中国直轄領内が「短里」で認識されている”という、先の命題と同一の状況がしめされ、それを裏づけていたのである。“自己の直轄領を「短里」で認識する”とは、どういうことか。いうまでもない。“その「短里」は、その朝廷(魏・西晋朝)の採用していた、正規の里単位である”。 ーーこの帰結をハッキリと明示しているのである。

このように理路を辿りくれば、“倭人伝の里数は、魏使の虚偽の報告による誇大値だ”などといってきた、明治以来の(白鳥庫吉などの)概念は、およそ道理を失ったアイデアだったこと、先人には失礼ながら、今やわたしには疑うことができない。

明治以降の「邪馬台国」研究史をふりかえってみて、奇異の感にうたれることが一つある。それは“倭人伝の里数値虚偽・誇大説”そのものはくりかえし論ぜられながら、“韓伝(方四千里)もまた同じ里単位にもとづく”という明白な事実に深く目が向けられていなかったことだ。もし向けられていれば、“魏使虚偽報告説”など、簡単に出せるはずがない。なぜなら”中国人に未知の倭国”なら、まだしも“誇大報告”などというアイデアを出しえたにしても、漢代以来既知の韓地領域の総面積を“まきぞえ”にした誇大報告など、一官僚の手などでできもしないし、しても成功の可能性はない、からである。この点こそ、日本古代史学界のながき宿痾(しゅくあ)だった“日本列島内に跼蹐(きょくせき)された「井の中の蛙かわず」的な視野”という根本的な弱点を、遺憾なく露呈した問題点だったのである。この点、昭和四十二年に出た安本美典氏の『邪馬台国への道』(筑摩書房)ですら、例外ではなかった。“倭人伝内の里数値が一定の比率をもっている”という、あの白鳥命題を、氏はキルビメーターで再確認されたにとどまり、この韓伝の「方四千里」問題には一切目を向けておられなかったのである。

今回新たに氏が「韓伝・倭人伝のみ短里」説という立説に入られたとき、実はその実質内容が“韓地と倭地のみにとどまりえない”こと、中国側の直轄地(帯方郡)もまた同一里単位で把捉(はそく)せられている、そしてこれが『三国志』の叙述の前提となっていること、この根源の事実に、氏の目はいまだとどいておられなかったようである。

ために、わたしがこの問題について、氏の面前で氏に問いただしたとき、氏は応答されなかった。

その一段が終ったとき、対談の司会者としての抑制を保って、終始無口でおられた野呂邦暢氏が、

「で、帯方郡の中も『短里』で書かれている、という問題については、どうですか」

とうながされたのである。けれども、応答はなかった。そして今日に至るまで現われていない(季刊「邪馬台国」一二、昭和五十七年の「里程論争特集」にも、いまだ現われていない)。

しかしながら、それはともあれ、このような場に敢然と臨んで下さった安本氏に対し、わたしは深い感謝を捧げたいと思う。

最近の「サンデー毎日」(昭和五十七年四月十一日)に「古代史の旅」と題する松本清張さんの特別講演(二月十六日、東京イイノホール、毎日新聞創刊百十年記念文化講演。この内容は『清張歴史游記』〈日本放送出版協会、昭和五七年十一月刊〉所収)が載った。久しぶりだ。そう思って読みはじめたが、読みすすむうち、不審を感じた。それは次の一節である。

「私がそう言ったからではございませんが、もう里数や日数で邪馬台国の所在を捜索するのはナンセンスであるということに学者も気づいたのでしょう、現在は里数、日数を手がかりに邪馬台国の所在地を探る学説は声を低めております。ほとんどないと言ってもいいじゃないでしょうか」

「私がそう言った」云々(うんぬん)は、氏のいつもくりかえしのべておられる「七・五・三説」である。“帯方郡治から狗邪韓国までが七千余里”、“狗邪韓国 ーー 対海国 ーー 一大国 ーー 末盧まつろ国間の各一千里を足して三千里”“末盧国 ーー 伊都いと国間が五百里”“水行二十日(不弥国 ーー 投馬国)と水行十日(南、邪馬台国に至る)を足して三十日”“陸行一月は三十日”といった風だ、と指摘されるのである。「これは中国では非常にめでたい数字」だから、右の各里数値は陳寿の造作、という、氏の年来の持論をさしているのである。

けれどもわたしはすでにこれに対して厳密に批判していた。第一書『「邪馬台国」はなかった』第三章の「虚数説の空虚」がこれだ。松本氏の文面もハッキリと引用してある。

「白鳥の考えた戸数の三、五、七の配置は、私には卓見だと思われる」

「以上のように解釈してみると『魏志』倭人伝の里数、日数はまことにナンセンスなものである」(松本清張『古代史疑』中の「魏志の中の五行説」)

これに対して再吟味を加え、『三国志』の中の「数」を抜き出し、その全体(三七三個)についてみると、「一〜九」のうち、最大は「一」(八三三個)、第二位が「三」(七二三個)、第三位が「二」(六五七個)であり、氏によれば“中国人が偏愛した”はずの「七」は、第八位(一四七個)と、右の想定に相反しているのである。

その上、『三国志』中で「数」についての議論をしているところを見ると、「八」「八十四」「六の倍数」「五五」「二五」などだ。いわゆる「七・五・三」についての議論はない。

また数字を用いて文面を修飾することを好んだ高堂隆(魏の第二代、明帝の御意見番)の文から「数」を統計すると、総五七個の事例中、「七」は皆無なのである。

以上のような具体的な事証をあげ、これによると、一種なじみやすい「七・五・三」偏重説が、実は『三国志』の史料事実には合致していない、その事実をのべたのである。

また同類の説を説かれた上田正昭氏の説を対象にして、倭人伝中の「数」を“足して三”(対海国〈千余戸〉・一大国〈三千許家〉・末盧国〈四千余戸〉・伊都国〈千余戸〉・奴国〈二万余戸〉・不弥国〈千余戸〉、合計三万余戸。また先の狗邪韓国 ーー 末盧国間の合計三千里など)という形で、文面に直接あらわれていない「三」を「算出」する手法は、「後世の論者の恣意(しい)に属する」と批判した。なぜなら“足して〜”という手法があるのなら、“引いて〜”という手法もありうることとなり、まさに“思うままの「数」”を、それこそ「造作」できるからである(もちろん、「足す」だけでも、いろいろの「数」を導きうる)。

このようなわたしの批判に対し、上田氏からは一切応答がない。「声を低めているしのは、むしろこれら虚数説の学者たちの方ではないか。

しかるに松本氏もまた、何の反証もあげぬまま、今回の講演で「七・五・三」説を弁じ、その反対説が閉塞(へいそく)したかにいわれるのである。(松本氏がわたしの第一書を“読んでおられる”ことは確実である。松本「高木『邪馬台国』の再批判」「小説推理」昭和四十九年十月号参照)。一昨年五月の安本氏とわたしとの激論も、昨年秋の白崎氏とわたしとの応答も、一切松本氏の“耳に入っていない”のであろうか。ましてこの講演の冒頭で「きょうは小説家としてではなくて、古代史学者として登場いたしましたから、どうかそのおつもりでお聞き取りを願います。」とことわっておられるのである。

『古代史疑』の「中央公論」連載によって、「邪馬台国」問題に対する関心を深うした、ひそかな恩誼(おんぎ)を有するわたしだけに、残念な思いを禁じえない。

昨年の秋は、久しぶりにこの「短里」問題に没頭した季節だった。「魏・西晋朝短里の方法」(東北大学文学部「文芸研究」一〇〇・一〇一号所載)という論文の形でまとめた。学界の面前に提出するためである。その内容は、わたしにとって永年のうっくつを解き放つものだった。第一書以来、“『三国志』が短里で書かれている”という認識そのものは、すでに確立していたものの、その「短里」の由来、となると、不明の霧につつまれていた。その霧のとばりが晴れはじめたのである。そして近時の「短里」否定論者の論議法や微視的な計測(近距離測定)法の難点について、「方法」上の問題として、これを解明していった。

しかしその内容は、右の論文(古田『多元的古代の成立(上)』所収)にゆずるとして、その論文を脱稿してあと、今春三月、次々と新たな認識が目に映じてきた。それをここに明らかにしてみよう。

それらはいずれも“目新しいもの”ではないげれど、実は道理の上において、“問題の死命を決する”史料性格をひそめていたのだった。

第一は「二つの序文」問題だ。

『三国志』全体には序文がない。これは陳寿の庇護(ひご)者たる張華の失脚により、陳寿の生前には、『三国志』が「正史」としての日の目をみなかった、そのせいであろう(『邪馬一国への道標』〈講談社。角川文庫所収〉参照)。もし生前にその日が来ていたとしたら、陳寿によって天子への献呈上表文が作られ、それが晴れやかな「序文」として、『三国志』の冒頭を飾っていたであろうから。だから“無序の史書”という現在の姿は、陳寿の遭うた、その“世間的な不運”をありありと物語っていたのである。

ところが、例外がある。それは夷蛮伝である。魏志最末の第三十巻は「烏丸・鮮卑・東夷伝」と名づけられている。そこには「二つの序文」がふくまれている。

一つは「烏丸・鮮卑伝」の序文。

「書に載す『蛮夷猾夏かつか』、詩に称す『儼*允*孔熾けんいんこうし』と。久しいかな、其れ中国の患たるや。秦・漢以来、凶奴(きょうど)久しく辺害を為す。・・・・・(中略)・・・・・烏丸・鮮卑は即(すなわち)古の所謂(いわゆる)東胡(とうこ)なり。其の習俗・前事、漢記を撰する者、已に録して之を載せり。故に但(ただ)漢末魏初以来を挙げ、以て四夷の変に備うと云う」

という四百四十二字がそれだ。中国にとって、これら塞外の民がどれほど患いとなってきたかということ、それゆえ彼等をはじめとする「四夷之変」にそなえるため、「漢末・魏初以来」の状況をここにしるしたことをのべているのである。このように烏丸・鮮卑だけでなく、「四夷」にっいてのべてこの序を結んでいることからすると、この序文は、烏丸・鮮卑だけでなく、この夷蛮伝(烏丸・鮮卑・東夷伝)全体の「総序」ともいうべき性格をも帯びている、といわねばならぬ。

儼*允*孔熾(けんいんこうし)の儼*(けん)は、獣偏に嚴。JIS第4水準?ユニコード7381、允*(いん)は、獣偏に允。JIS第4水準ユニコード72C1

次は「東夷伝」序文。

「書に称す、『東、海に漸(いた)り、西、流沙(りゆうさ)に被(およ)ぶ』と。其の九服の制、得て言うべきなり。・・・・・(中略)・・・・・遂(つい)に諸国を周観し、其の法俗を采(と)るに、小大区別し、各(おのおの)名号有り、得て詳紀すべし。・・・・・故に其の国を撰次して、其の同異を列し、以て前史の未(いま)だ備えざる所に接せしむ」

その全文(三百三十字)は、すでに第一書の第二章で紹介した。例の「異面の人有り、日の出づる所に近し」という、倭人の国の現地を訪ねえたことを示唆した一節がふくまれている。この序文は、文字通り東夷の諸国(夫余ふよ・高句麗こうくり・東沃沮ひがしよくそ・[手邑]婁ゆうろう・穢*南わいなん・韓・倭人の七国)の伝に対する序文だ。夷蛮伝内の「中序」といえよう。

[手邑]婁(ゆうろう)の[手邑]は、第3水準、ユニコード6339

穢*は、三水編に歳。第4水準ユニコード6FCA

そこで新しい視点は次のようである。

「部分短里」説の場合。その「部分短里」が“倭人伝だけ”と考える論者であれ、あるいは安本氏のように「韓伝・倭人伝」の両伝のみ「短里」だと考える論者であれ、あるいは「烏丸・鮮卑・東夷伝」のみが「短里」だとする論者であれ、それは各説、どれでもよい。

いずれの場合でも、その基本テーマは次のようである。“『三国志』の帝紀や他の列伝、つまり「本伝」はすべて「長里」で書かれている。これに対して夷蛮伝の「全部」もしくは「一部」のみは、「短里」で書かれている” ーーこれが「部分短里」説たる名のゆえんだ。いいかえれば、『三国志』全六十五巻のうち、六十四巻は「長里」、ところが、魏志末の一巻(夷蛮伝、第三十巻に当る)のみ「短里」記載部をふくんでいる、と。これらの論者はそのように見なすのである。

問題は次の一点だ。“では、なぜ、そのような「里単位の変化」の生起していることを、「二つの序文」中で陳寿は示唆しなかったのだろうか”。この問いである。それがなければ、読者は当然、今まで読んできた二十九巻(魏志第一〜第二十九)通りの“里意識”でこの巻(第三十巻、夷蛮伝)をも読み進むのが、当然ではないか。むしろ、それ以外の“読みよう”はない。ことに魏・西晋朝の日常世界が、旧来の論者の考えてきたように「長里世界」そのものであったとしたら、なかんずくこの点の“注意”は不可欠の一事となろう。御丁寧に二つもの序文を書いた陳寿が“それは、書き忘れた”などというとしたら、まさに児戯に類する弁解となろう。従って夷蛮伝内の「二つの序文」という、厳たる二大関門において、いずれもそのような問題(里単位の変化)に一切ふれていない、という、この史料事実。これを裏がえせば、“ここから後も、ここまでと同じ里単位で読んで下さって結構です”という旨の、無言の保証書が付せられている、そのようにうけとって、果してことは“筋ちがい”であろうか、わたしには、それが唯一の“まともな受け取り方”だ、と思われるのである。

ことに「烏丸・鮮卑伝」序文で、「四夷の変に備う」といっている。四夷の一つに「東夷」があり、その東夷の一つに倭人の属することは自明だ。また「東夷伝」序文中の「異面の人云々」が倭人を指していることは、すでにのべた(第一書)。してみると、この「二つの序文」の視野の中に倭人が入っていることは確実だ。その倭人伝の中にあれだけれいれいしく幾多の里数記事が羅列されている。それらの記事が、それ以前(帝紀、他の列伝)の「里数値」とは、異なった前提(里単位)で読んでほしい、と著者が本気で思っているなら、それを欠いた序文など、およそナンセンスだ。第一、それでは、「総序」に当る「烏丸・鮮卑伝」序文の末尾にいう、「四夷の変」にそなえた“中国側の軍事上の用意”になど、なりようもないであろう。しかるに、それ(里単位の変動)をしめす記事は全くない。

してみると、少なくとも「陳寿の認識」による限り、「部分短里」説など、根本から全く成立不可能なのである。かくして「二つの序文」は、それらの論者にとって、まさに越えがたい「二つの関門」となっているのである。

これに対して、人あって次のように声をあげるかもしれぬ。“その「陳寿の認識」がまちがっていたとしたら、どうだ”と。つまり、陳寿がそれ(夷蛮伝内の里数値)を「短里」として認識していれば、先の通りだ。しかし“陳寿がそれを「長里」と思いこんで書いていた”としたなら、「二つの関門」にも、何も書かれていなくて当り前だ、そういう指摘なのである。

その通りだ。それが、かの有名な「誇張」説なのだ。“魏使(もしくは帯方郡官僚)は五〜六倍の誇張をして書いた。しかし陳寿はそれを真実(リアル)と思って史書(『三国志』)に記した”。こういう場合である。このケースでは、陳寿は「二つの関門」において“何も書かなくて”当然なのである。

このようにして、難関と見えた「二つの序文」を易々として乗り越えたかに見えたとき、突然それをさえぎる一句が現われる。倭人伝のさなかに、

「其の道里を計るに、当(まさ)に会稽東治(かいけいとうち)の東に在るべし」

この旧知の一節の中には、意外な論理性がひそめられている。この一文の前文を見つめてみよう。

(A) 郡(帯方郡治)より倭に至るには、・・・・・其の北岸狗邪韓国に到る七千余里。・・・・・千余里・・・・・(対海国)方四百余里・・・・・千余里・・・・・(一大国)方三百里・・・・・千余里・・・・・五百里にして伊都国に至る・・・・・奴(ぬ)国に至る百里・・・・・不弥国に至る百里。・・・・・女王国より以北、其の戸数・道里は略載す可きも、其の余の旁国は遠絶にして得て詳(つまびら)かにす可からず。

(B) 郡より女王国に至る万二千余里。

(C) 其の道里を計るに、当に会稽東治の東に在るべし。

右の(A)の「其の戸数・道里」の「道里」とは、その直前の「七千余里」「千余里」「五百里」といった部分里程を指していることは当然である。

次に(C)の「其の道里を計るに」の「其の道里」とは、この直前にある(B)の「一万二千余里」を指していること、これもまた当然である。つまり“この帯方郡治より女王国(=邪馬一国)に至る一万二千余里、というのを、こちら側(中国本土側)と対応させてみると、当然「会稽東治」の東あたりに、女王国は存在しているはずだ”。そういっているのである。

この陳寿の判断を分析してみよう。

(一) “朝鮮半島の帯方郡治(ソウル付近)が中国側のどのあたりの東に存在するか”。この知識は、陳寿にとっても、魏・西晋朝の官人一般にとっても、自明の知識であった。 ーーすなわち山東半島の東あたりである。

(二) その山島から、ずーっと南にさがって会稽あたり※まで、ほぼ何里くらいかは、同じく陳寿及び魏・西晋朝人にとって、自明の地理知識であった(それが特に『三国志』に書かれていないのは、彼がそれを“知らない”からではなく、歴史書に書く必要などない“自明の地理知識”に属していたからである)。

※正確には会稽国(夏后少康かこうしょうこくの封国)の統治領域を指す。今の浙江省(せっこう)から江蘇省にかけて。

(三) 陳寿は、右の地理知識を基準尺として、「帯方郡治→女王国」の「道里」たる「一万二千里」を南北に並置させてみた。その結果、“問題の女王国は「会稽東治」の東に存在するにちがいない”。そういう判定をえたのだ。そこでその結果を陳寿はここに記しているのである。

(四) この陳寿の比定作業の意味するもの、 ーーそれは明らかである。一方の中国本土側を南北に貫く、山東半島から「会稽東治」に至る距離、その里程の前提をなす里単位と、他方の朝鮮半島から日本列島(九州)にいたる里程距離(一万二千余里)とは、両者、同一の里単位にもとづいている。そのさい、 (イ) 陳寿が“両者は同一の里単位にもとづいている”と信じていない限り、このような比定作業は、無意味である。

(ロ) もし「陳寿の認識」があやまっており、一方(中国側)は「長里」、他方(朝鮮半島ー日本列島〈九州〉)は「短里」(あるいは誇大値)で記されていたとすれば、「女王国」は、それこそはるか赤道の彼方に行ってしまう、はじめに書いた、高名な国語学者の鮮烈な発言のように。とても“「会稽東治の東にあり」などという判断には至りえないのである。ところが、実際は“大体合っている”のだ。“少々のずれ”は、おそらく「一万二千余里」のおき方を「南北」にいかにおくか、また「東南」(帯方郡治 ーー 狗邪韓国など)や「東」(伊都国 ーー 不弥国。第一書参照)をいかにおくか、そのとり方による“誤差”にすぎまい。むしろ、この程度の誤差ですみ、“大体は正しい”判定に至りえたこと、それこそ“驚異”であろう。それは三世紀中国人の地理認識の正確さを立証するものだ。そして同時に“中国本土もまた、倭人伝と同じ里単位で測定されていたこと”を明確に裏づけるものである。

(五) もしかりに、旧説のように「会稽東冶とうや」(『後漢書』倭伝)の方が正しいとしてみても、今の問題の本質は変らない。韓伝・倭人伝の里数値が、中国本土側の基準里程に対して、「五〜六倍」もの尨大(ぼうだい)なものであったとしたら、とても「会稽東冶の東」くらいでおさまる話ではない。必ず“赤道付近の熱帯下”に女王国は追いやられるほかないのだから。従ってこのさい、旧説を援護にもち出しても、その甲斐(かい)はないのである。

以上を「道里の論証」と名づける。わたしたち古代史の探究者にとって、百も承知だったこの一句、この中にこそ明治以降の「誇大説」論者・「部分短里」論者の各説を木っ端微塵(みじん)に打ち砕く、決定的な論証力が内蔵されていたのである。それは“『三国志』では、夷蛮伝のみならず、中国本土側においてもまた、倭人伝と同一の里単位で認識され、記されていた。”という、その事実に対する、無上の証明書となっていたのであった。

A「赤壁の戦の問題ですが、赤壁といっても、一つじゃない、幾つも候補地があるんだ、という話を聞いたことがありますが」

古田「そうだね。『人民中国』(昭和五十五年六月)に載せられた『中国の歴史、第十八回 −−三国志の世界、魏・蜀・呉鼎立ていりつ −−〈史石〉』の記事の注(九七ぺージ)によると、

『古戦場の赤壁の所在地には二説あって、一説は今の湖北省蒲圻(ほき)県の西北にある長江(ちょうこう)南岸赤壁山である。山壁には今も「赤壁」の二字を刻んだ石がある。いま一つは同じ湖北省の嘉魚(かぎょ)県東北にある赤磯山である。宋の詩人蘇軾(そしょく)は黄岡(こうこう)西北の赤鼻山を赤壁と勘違いして、そこに有名な「赤壁賦」の詩を書きしるしている』

と書かれている。けれども、はじめの二つの候補地とも、例の武漢大橋よりは上流だから(蘇東圻の赤鼻山は、やや下流)、先ずは今代表格の前者(赤壁山)と大同小異、とても南岸から中江(ちゅうこう)を過ぎて、そのあとやっと『長里で二里余(=約一キロ)』のところにさしかかる、というわけにはいかないようだよ」

A「洪水期には、あたり一面泥海化するそうですけど、赤壁の戦のときもそのシーズンに当っていた、という考えは、どうですか」

古田「いい着眼だね。実は、その問題についても、面白い後日譚(ごじつたん)があるんだ。今年になって神崎さんから次のような追伸があったんだ。

『本日、「人民中国」誌より手紙が参り、赤壁の川幅の件は、先日の数字は渇水期のもので、増水期には土堤がないのでいくらでも拡(ひろ)がった由の連絡がありましたので、念のためお知らせ申し上げます。勿々(そうそう)(昭和五十七年一月八日)』

そこで早速調べてみた。すると、すぐ分ったことがある。それは『三国志』の戦況描写によると、そのときの赤壁には、『北岸』『南岸』とも、“岸”があるんだよ。

『瑜(周瑜)等、南岸に在り。・・・蓋(黄蓋)、諸船を放ち、同時発火す。時に風盛んに猛く、悉く岸上(北岸)の営落を延焼す』(呉志、周瑜伝)

こんなこと、日本じゃ論ずるのもおかしいことだけど、今の問題点からは重要だ。まさにこの戦は『北岸』と『南岸』のある季節であって、決して右に書かれている『増水期』じゃない、ということが分ったんだよ。

その後、さらに調査はすすんだ。中国の揚子江中流域の増水期は『五〜十月』だ(『ジャポニカ』)ということが分った。では、赤壁の戦が行われたのは、何月か。

実は、『三国志』の冒頭 ーー最初に赤壁の戦の記事が出てくるところだけどーー に、ハッキリ書かれていた。

『(建安けんあん十三年、二〇八)十二月、孫権、備(劉備)の為に合肥(ごうひ)を攻む。・・・・・公、赤壁に至り、備と戦いて利あらず』

つまり十二月なんだね。だから文句なしの乾期だ。増水期じゃない。だから『三国志』に『北岸』と『南岸』とが書かれていたのは、まさに当然だったわけだ。それにもう一つ、面白いことが見つかった」

A「何ですか」

古田「昨年の八月下旬、中国へ行ったときの帰途、北京(ペキン)の本屋さんへ行った。王府井(ワンフチーン)の新華書店だ。ハルピンからの通訳の石興竜さんが案内して藤田友治さん(後出)と共に連れていって下さったんだが、店を出てみると、石さんの方がずっとたくさん本を買いこんでおられてびっくりした。『一か月分の給料、はたきました』といってニコニコしておられた。江戸期と近代日本について猛勉強中の好青年だったけどね。

そのときわたしはうすっぺらな小冊子を買った。『赤壁之戦』と題する本だ(羽白著、中華書局、一九六五)。そこに

『黄蓋的船只已経駛近曹操的水塞了、只離開二里多路』(原文は簡化文字)

という文章と共に、次の文章があった。

『当時正在寒冬季節、経常刮西北風。・・・・・估計在冬至前后可能有東南風出現』

つまり呉の周瑜側は、秋の半ばから北の魏軍と対峙(たいじ)したまま戦期を待った。そして十二月(陰暦)に至ってやっと戦端を開いた。例の黄蓋の『無人火船突入の計』だね。その理由として、この本ではいう。“冬期は西北から東南へ風が吹く。この時期には当然ながら南の呉軍による右の火計はできない。ところが冬至(十二月二十二日頃。太陽暦)前後頃には、風が逆転して東南から西北へと風が吹きはじめる。その期をねらったのだ”と。さすが、現地鑑(かん)のある中国人ならではの分析だね。

ともあれ、ときは十二月だから、当然乾期、“両岸が健在”の時期だ。だから、貴方(あなた)の心配はいらないわけだよ」

A「なるほど、分りました。ところで、この『二里余』問題について、中国側の人 ーー現代の人ですけどーー は、どういっているんでしょうね」

古田「やはり、ちゃんと気づいているようだよ。向うの教科書(『中国歴史』全日制十年制学校・初中課本)で赤壁の戦をのべたところに、この『二里余』のくだりが出ていて、その注に、注目すべき一文がある。

『曹軍から二里※ あまりのところで、十隻の軍船に一斉に火が放たれ、小船は軍船を離れた』(本文)

※ もし、この里が現在の長さであるとすると、一里=五〇〇メートルであるから、一〇〇〇メートルということになる。古代の里はもっと短かった。(原文はローマ数字。試用本。中小学通用教材歴史編写組編。人民教育出版社出版。訳者〈代表〉野原四郎・斎藤秋男。ほるぷ出版刊)

注の最後の一文が白眉(はくび)だ。大阪の「古田武彦を囲む会」書記局の藤田友治さんが見つけて知らせて下さったんだよ」

A「なるほど。やっばり、ということですね。今度の解説を聞いてみると、何だか当り前至極の話のように思えてくるんですけど、今度はどう反応するんでしょうね」

古田「それは分らないけど、“里数などで論ずるのは、古い。”みたいなムード論ではらいのける、あのやり方は、もう御免こうむりたいね。『人民中国』の資料を提供して下さった京都の日中友好協会の水上七雄さんや貴重な情報をもたらして下さった神崎さんや竹野さん・藤田さんのような方方のことを思うだけに、今回は特にその感が深いよ」

九州王朝の風土記(『市民の古代』第4集)へ

ホームページ へ