『倭人伝を徹底して読む』(目次) へ

古田武彦

「一体倭人伝に見える魏使経行の里程や、不弥国から邪馬臺国までの日程に非常な誇張があることは何に依るであらうか。・・・・茲に一々数字を挙げて見るまでもなく、現行の正確なる地図・海図等に拠り、最も普通なる航路を測って之を魏里に引き直して見ると約五倍の誇張がある」(白鳥庫吉「卑弥呼問題の解決(上)」『オリエンタリカ』1)

今度の中国の旅(一九八四年)でわたしが最も楽しみにしていたのは、長江を武漢から重慶へ遡航する船の旅の途中で、赤壁の戦いで有名な赤壁を見ることでした。ところが赤壁を通ったのは真夜中でしたから、わたしは、午前二時半ごろから一時間半ほども真っ暗な中で必死になって見つめぬかねばなりませんでした(同行の鳥羽宏幸さん〈福島県の方〉も御一緒して下さいました)。しかし結局ぼんやりとしかわからず、悔しい思いをしたものです。「赤壁の戦い」というのは、北岸に魏の曹操(そうそう)、南岸に呉の孫権(そんけん)と蜀の劉備(りゅうび)の連合軍が位置していました。時は陰暦の十一月(太陽歴十二月)冬至の頃。風はそれまで北から南へ吹いていたのが一変して南から北へ吹きはじめる。そのときをねらって呉の周瑜(しゅうゆ)の部将黄蓋(こうがい)が火攻めの計を献策し、十隻の船を仕立て、船に枯草や枯柴をいっぱい積み込み、それに魚の油をふりかけ、その上に幔幕(まんまく)をかけて見つからないようにし、北岸の方へ漕ぎ出した。曹操の水軍はおびただしい数で、速い流れに流されないよう、船と船をつなぎ、舳先(へさき)と艫(とも)が相接していた。黄蓋は中流へ出ると兵士たちに告げ、いっせいに「降伏だ、降伏だ」と大音声で叫ばせた。

曹操の軍はそれを聞いて「降伏に来たのか、黄蓋が降伏したぞ!」とどよめいた。十隻の船はさらに近づき「北軍を去る二里余」に来たとき、隠していた魚油のかかった枯草にいっせいに火を放った。そして兵士たちは十隻の船に用意していた小舟にいっせいに乗り移って南岸へ逃げ帰った。すると、無人の火船は南風にあおられ、曹操の船団の中へ突進していった。たちまち曹操の船団に燃え移り、陸地の陣屋にも飛び散って、あたり一面火の海となった。そのあと曹操は逃げ惑う兵士たちをまとめ、洛陽にひきあげた。“戦わずして勝った”戦いとして中国の戦史上有名な戦いです。

なぜこれが問題かといえば「二里余」が、一体どのくらいの長さかということです。『三国志』の里が、漢代と同じ一里が約四三五メートルなら、この里でいくと、前に引用した白鳥庫吉(しらとりくらきち)の説となるわけです。つまり倭人伝は嘘だらけで、誇張しているので帯方郡治から一万二千里だと赤道の向こうまで行ってしまう。これは中国側の使者が恩賞目当てに五、六倍の大嘘を書いたのだ、というようなことです。京大の内藤湖南(ないとうこなん)もこれを承認しています。だから里数値は論証に使わない方が賢明であるとして、内藤湖南は里数値を、問題から削除してしまいました。

ところが、わたしは、そうではなく、三国時代は漢代とちがった、その五、六分の一の短い里が使われていたのではないかと考えます。漢代の長里で計算すれば二里余は、約一キロ(一〇〇〇メートル)で、わたしのいう短里でいくと約一八○メートルです。とすると長里の場合、この赤壁付近の川幅自体は三キロほどないと話が成立しないことになります。それがわたしの計算の場合だと大体五〇〇メートルぐらいあればよいことになる。そこで人民日報に問い合わせたところ、その川幅は四〇〇〜五〇〇メートルであるとの答えが返ってきました。わたしの考えが正しかったことが証明されたわけです。ところがまだ問題が残っていました。中国では冬の乾期と夏の増水期では川幅が大変ちがうからです。そこで今度の旅で船長さんに聞いたところ、現在では夏の増水期は八○○メートル、冬の乾期は四〇〇〜五〇〇メートルであることがわかりました。この結果、結局短里でよい、漢代の長里で考えてはいけないということが確認されたのです。

もう一つ意外だったのは流速です。“悠々たる大河の流れ”といった風に文章で表現されているので、流れの速さは遅いような感じをもっていたのですが、秒速二〜三メートルないし七メートル(ところによってちがう)、赤壁のあたりは秒速五メートルと滔々と流れていました。しかも川の流れというのは、われわれの頭の中では上流の方ほど速く、川幅の広くなる下流になるに従って流れは遅くなるように思われがちですが、長江では逆なのです。というのも長江には支流がいくつも流れ込んでいて、その支流によって流れが加速されていくからだそうです。だから下流にいくほど流速は速くなっていくわけです。

赤壁付近の流速は五メートルですから、もし一〇〇〇メートル先から無人の火船を押し出しても到達する前に流されてしまう。流されないためにも降伏するとだましておいて、逃げ帰れるギリギリまで近づき火を放つ必要があったわけです。一八〇メートルであれば、風の勢いで少しはずれても突進していくことが可能です。こうした流速問題からしても一〇〇〇メートルでは無理で、一八〇メートルならよいということになります。この話は、『江表伝』(西晋・虞溥)という、陳寿の『三国志』と同じ時期に作られた本に出てくるものです。すると、これはやはり魏・西晋朝公認の里単位のはずで、「倭人伝」の里数も魏の使者が恩賞目当てに大嘘をついたものであるとしたら、『江表伝」の里数と一致するはずはありません。やはり魏・西晋朝公認の里単位によって「倭人伝」は書かれていると考えてもよいと思います。これは、「倭人伝」の性格を考えていく上にも非常に重要な基礎になるものです。

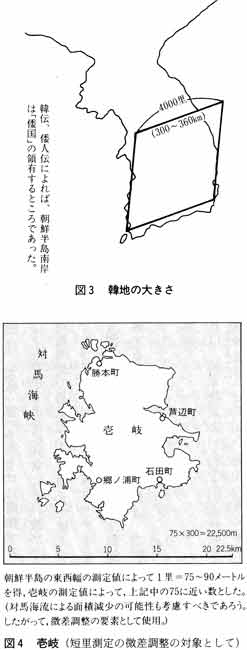

わたしの魏・西晋朝短里説は、今度の中国旅行で確信をもったのですが、わたしが「短里は約七七メートル」という結論に到達した経緯についてのべてみたいと思います。それは韓伝で韓地を「方四千里」と表現していることです(図3)。この場合、南北は測定しにくい。というのは、帯方郡との境がどこかというのがまず確定できないし、その上南岸部が倭地であると繰り返し「韓伝」でのべられているからです。それに対して東西は、両方とも海をもって限りとなすとあるのではっきりしています。しかも両海岸線は、多少の浸食はあるとしても、三世紀から今日までそう大きな変化があったとは思えない。地形的には安定していたと考えられますから、誤差をたっぷりとって計算してみると、三〇〇〜三六〇キロで、それを四千里で割ると一里が七五〜九〇メートルになります。

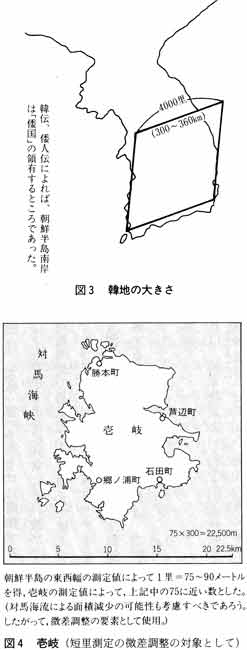

さらにこれを微差調整するのに選んだのが一大国です。これが現在の壱岐であることは、すべての人が一致して認めるところです。とすると一大国は方三百里とあります。これを一里七五メートルで計算すると、75 × 300=22500m(22.5km)。一大国は、大体二二・五キロに内接する形であるということになります(図4)。実際図4の通りになって七五メートルに非常に近い数字であることがわかります。ところが壱岐は、朝鮮半島とちがって対馬海流で三世紀から今日まで絶えず削られ続けています。ということは、三世紀よりはかなり小さくなっているということです。ですからこれをもとに「里」を考えてはいけないのですが、あくまでも微差調整として、やはり基本は朝鮮半島の方の七五〜九〇の間で七五に大変近い数値であろうと結論することができます。これは、『「邪馬台国」はなかった』(朝日新聞社、一九七一年/朝日文庫、一九九二年)ですでにのべましたが、しかしこれをいま考えてみると、非常に大ざっぱなまさに小学生の算術です。

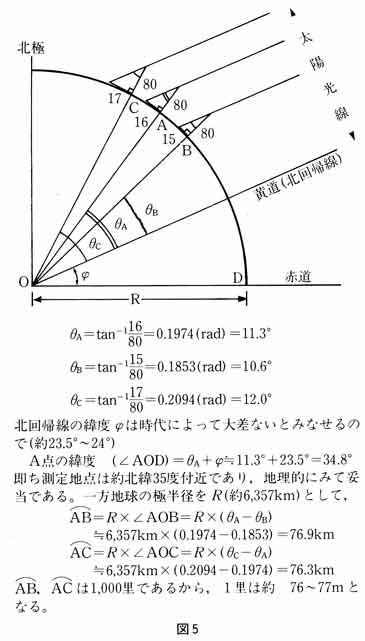

ところが幸いにもこれが裏付けされました。それは、谷本茂氏という京大の自然科学(工学部)を出られた方が発表されたものです。谷本氏は、『周髀算経しゆうひさんけい』という、周代の天文算術の資料を漢末(魏の直前)にまとめて注釈を付けたものから、そこで使われている里をストレートな数学計算で一里は約七六ないし七七メートル程度であると割り出しました。

詳しくは拙著『邪馬一国の証明』(角川文庫、一九八○年)の巻末に「解説にかえて」として、「魏志倭人伝と短里 ーー『周碑算経』の里単位」というのを書いて下さいましたから、それをごらんいただければおわかりになると思います。キーポイントをなす式は、図5の通りです。そして谷本氏は、「古田氏は、『「邪馬台国」はなかった』その他の著作で『魏晋(西晋)朝短里』という概念を提出された。それによれば、一(短)里は約七十五ないし九十メートルであり、しかも七十五メートルに近い数値であるという」とのべ、しかも『周髀算経』は、魏の直前に本として完成して注釈付きで出されています。さらに彼は、「『周髀算経』の里と古田氏の提示された短里とは、数値がきわめて近く、単なる偶然の一致とみなすことはできないであろう」ということを書かれました。

それでこれが出発点になって、いわゆる「魏・西晋朝の短里」とわたしが言ったものは、さらに「周朝の短里」へと発展し、これが淵源になって魏・西晋朝でその復活をみたという結論にいたったわけです。では次に、そうした里程に関する史料を挙げてみましょう。

従来長里は、中国の一貫した里程である、と度量衡史では考えられてきました。その根拠をなす文章です。

始皇、終始・五徳の伝を推し、以て周は火徳を得、秦は周の徳に代り、勝たざる所に従うと為す。方今は水徳の始、年始を改め、朝賀は皆十月の朔よりす。衣服・旄旌・節旗は皆上黒。数は六を以て紀と為し、符・法冠は皆六寸、而して輿は六尺、六尺、歩と為し、六馬に乗る。河(黄河)に更かえ名づけて徳水と曰いい、以て水徳の始と為す。(『史記』秦始皇本紀)

この中の「六尺、歩と為し」という言葉から六尺が一歩とされ、一里が三〇〇歩で一八〇〇尺。秦・漢では多少ちがいますが、漢代では一里は約四三五メートルになっていました。現在では一里は約五〇〇メートルです。漢代とあまり大きくはちがっていません。のちには「一里は三六〇歩」となりましたから、これと対応させれば、いよいよもって近くなってきます。ともあれこれが基本にされました。度量衡の本などでは、特に「六尺、歩と為し」という部分だけを抜き出して証拠に使っています。

しかし断片だけ抜き出すのは危険です。前後の文章を見ると、秦始皇帝は周に対抗したということが書いてあります。“周は、五行説で火徳の国だ、それに対して秦は水徳をなす”と。水で火を消すわけです。そしてまた色についても黒で統一し、衣服から旗まで全部黒を使えという。だから秦始皇帝陵から出てきた兵馬俑なども、本来は黒かったのかもしれません。数もみな六です。符・法冠はみな六寸、輿は六尺、六尺が一歩、馬も六頭といった具合。これは五行説からいうと水が六の数に当たるからです。いわば「迷信」ですが、そういう五行説に立って「六尺を歩にする」ということになったのではないか、と思われます。したがってこの文章からすると「周代は『六尺=一歩』ではなかった」ということになる。ところがそれを「中国は周以来現在まで六尺が一歩だ」と解釈してきたのですからまちがって当然です。文章の一部分だけを抜き出してきたために気がつかなかったのです。

次は、魏・西晋朝の古法(夏・殷・周)に復帰したという文章です。これは、『三国志』の蜀志・諸葛亮伝(呉志とあったのは、校正ミスにつき著者指示により訂正、2012/08/20)に載せられた「諸葛氏集目録と上表」とする文章です。陳寿が泰始十年(二七四)二月一日に書いた上表文で全文のっています。全文のせるというのは、異例のことです。この経緯については、のちに詳しくゆずるとして、ともあれこれは『三国志』の上表文にかえるという意志で全文のせたと思われます。

臣(陳寿)愚、以為おもえらく、咎鷂*(こうよう 夏王朝の制度を作ったという賢臣)は大賢なり、周公(周王朝第一代武王の弟、周王朝の基礎をつくる)は聖人なり、と。・・・・伏して惟おもんみるに、陛下(西晋の第一代武帝)、古聖に邁蹤し、蕩然とうぜんとして忌いむ無し。

咎鷂*(こうよう)のは、鷂*(よう)は、鳥偏の代わりに系。JIS第3水準ユニコード7E47

夏王朝の咎鷂*や周王朝の周公のやり方に厳密に従うと同時に、ゆったりとしてこせこせしないと。要するに、夏や周のやり方に復帰するのを厳密にしている半面、呉の孫権や劉備、特に孔明が魏に対して悪口雑言をいう、その言葉をそのまま残しているほど敵の言葉に対して非常に寛容である、その両面を持っているということです。

ここに西晋王朝が、夏・殷・周の古法に復帰するという立場を厳密にとったことがのべられています。そこで先ほどの『周髀算経』が漢末、魏の直前に成立するわけです。『周髀算経』は、周公と商高(殷人)との星の対話ではじまります。紀元前一〇〇〇年ごろの星の運行の話ですが、現在の天文学者も驚くような、当時の実際の星の運行を反映した内容です。そしてこの中に谷本氏の周朝の短里一里=七六〜七七メートル」が出てくる。このように、西晋朝が周以前の古法に復帰しようとしていた、はっきりした証言があります。もし陳寿が、『三国志』の全体の序文を書いていたら、こうしたことを書いたでしょう。しかしそれを果たせないまま彼は亡くなりました。

そうした魏・西晋朝で使われた短里が、東晋朝になって廃止され、新法(秦・漢の制)に復帰します。それをしめしたのが、『晋書』の元帝紀に出てきます。

(大興三年〔三二〇〕七月、東晋の第一代元帝)詔して曰く、「・・・・昔、漢の高祖、沛を以て湯沐の邑と為し、光武も亦南頓を復す、優復の科、一に漢氏の故事に依る」と。

漢の高祖や光武帝のやり方に復帰するといっています。建興四年(三一六)新興凶奴の劉曜が西晋を滅ぼし、劉氏を名乗りました。劉は漢の天子の号で、われわれ東晋こそは漢の正統をつぐものだということを主張するために、劉氏は、秦・漢の制度に復帰する方針を打ち出したものと思われます。理由はともあれ、結論的には漢氏の故事によってこれからやれという詔勅が出ている。事実、東晋以後は長里になり、現在まで大異はありません。

『史記』の中の長里と短里/大きすぎる副産物

夷蛮伝の里程/「韓地、魏領」問題/「二つの序文」問題

大宛列伝の里程/余里の理解

『三国志』の災難/諸葛亮著作全集/上表文の精神/陳寿の上表文

『倭人伝を徹底して読む』(目次) へ

ホームページ へ