第一の問い。博多湾岸を基点として、東北方ヘ「一千里」とはどこか。この問いに答えるために必要な前提条件、それはこの「里」という単位の長さはどれだけか、という問題だ。

のちに詳しくのべるように、「里」には大別して二種類の概念がある。

(A) 周・魏・西晋朝の短里〈一里=約七六〜七七メートル〉

(B) 秦・漢(および東晋以降)の長里〈一里=約四三五メートル〉

古代は輝いていたⅠ、Ⅱ、 Ⅲ

『邪馬一国への道標』 へ

『邪馬一国の証明』 へ

『 倭人伝を徹底して読む』 第三章 倭人伝以前の倭 古田武彦

古田武彦

『古事記』『日本書紀』、それに『風土記』。そこにもられた神話群、それはこの日本列島に住んでいた人々の悠久な歴史の反映だった。けれども、それは幸いにも、これらの古典の中にはとどまらなかった。この列島の隣の、朝鮮半島側の史書にも、この日本列島のわたしたちの祖先、その生きざまを語った神話群ははっきりとしるしとどめられていたのだった。

それは『三国史記』『三国遺事』の二書だ。前者は高麗の仁宗二十三年(一一四五)の成立、金富軾が仁宗の命を奉じて撰したもの。後者は、同じく高麗の忠烈王(一二七五〜一三〇八)のとき、僧一然(いちぜん)の撰。いずれも十二〜十三世紀頃の成立だから、日本でいえば、平安〜鎌倉期。八世紀初頭成立の記紀よりずつとおそい。おそいけれど、その史料性格は、かなり正確である。

今“かなり”といったのは、他でもない。後代史書(のちになって、遠く遡った時代のことを書いた歴史書)だから、干支(えと 十干かんと十二支をくみあわせたもの。辛亥など)をあてはめるさい、「十二年」「六十年」といったあてはめ方の差異、つまり年代の誤差の生じている形跡がある。

けれども反面、編者たちが史料自体に手を加えて改変した形跡は認められない。この点『古事記』の神代巻や『日本書紀』全体の編述姿勢とは全く異るようだ。その点では、記紀に優(まさ)るとも劣らぬ貴重な史料群を豊富に内蔵している(これらの点、後にふたたび詳論する)。その中に、弥生期(ほぼ前二〜後三世紀)に当る時期、日本列島側から渡来した人々の事績を伝える、貴重な説話が収録されている。

まず、脱解王(在位西暦五七〜七九)。新羅の第四代の王だ。『三国史記』の最初は新羅本紀。その第一巻に出てくる出色の王だ。ところが、彼は日本列島側で生まれ、数奇な運命によって渡来してきた人物であったことが記されている。

脱解、本もと、多婆那たばな国の所生なり。其の国は倭国の東北、一千里に在り。

以下、その説話の大略は次のようだ。

“多婆那国王の妃は、女国の王女であった。ところが妃は大きな卵を生んだ。王はこれをきらい、棄てるよう命じた。しかし妃はこれに忍びず、帛(はく きぬ)をもってその卵と共に宝物をつつみ、[木賣*](とく はこ、ひつ)の中におき、海に浮かべた。その流れゆくところにまかせたのである。

[木賣*]は、木編に賣の異体字。JIS第4水準ユニコード6ADD

その[木賣*]は、朝鮮半島側の金官国(金官加羅。金海)の海辺に流れ着いた。金官の人は、これを怪しんでとらなかった。その後、辰韓(のちの新羅)の阿珍浦(あちんほ)に着いた。このときは、新羅第一代の国王、赫居世(かくきょせい 在位前五七〜後三)の三十九年(前一九、前漢成帝の鴻嘉二年)のことであった。

時に海辺の老母が縄でこれを海岸に引きつなぎ、[木賣*]をあけてみると、一人の子供がいた。そこで連れ帰って養った。大きくなると、身長九尺、風貌も秀で、知識もすぐれていた。

第二代の新羅王、南解次次雄(在位四〜二三)は、その賢いことを聞き、自分の娘をその妻とした。彼はやがて大輔(だいほ 最高級の官僚)の職につき、政治をまかされた。そして第三代の国王、儒理(在位二四〜五六)の遺言によって、第四代国王となった。そしてその賢王としての治績の数々がしるされている。”

さて、この「卵生説話」を分析してみよう。

まず、脱解王の出生地、多婆那国とはどこか。「倭国の東北、一千里」これが指標だ。この指標の基点は倭国である。この倭国について、幸いにもわたしたちは、古代史上、一つの定点を知っている。 ーー筑前の志賀島だ。

周代貢献の倭人、楽浪海中の倭人、光武帝から金印を授与された倭人、それらはいずれも、筑前の博多湾岸を母域とする筑紫人だった。彼等は朝鮮海峡の南北両域を生活圏としていた(後述)。そしてあるいは箕子朝鮮の居する平壌へ、あるいは光武帝の都する洛陽へ、使を送った。それらの行路はいずれも朝鮮半島を経由していたのだ。だから当然、半島内部の国々との交流や国交を前提とせずには、それらの交渉・遣使は考えられないのである。

したがって、その半島側の記録、しかも一世紀代において「倭国」とあれば、まず、この博多湾岸を基点に考えることが自然ではあるまいか。そしてまた、後述するように、以下の分析自身が、この倭国の位置に関するわたしの仮説にとって、その当否を定めるためのリトマス試験紙ともなるであろう。

第一の問い。博多湾岸を基点として、東北方ヘ「一千里」とはどこか。この問いに答えるために必要な前提条件、それはこの「里」という単位の長さはどれだけか、という問題だ。

のちに詳しくのべるように、「里」には大別して二種類の概念がある。

(A) 周・魏・西晋朝の短里〈一里=約七六〜七七メートル〉

(B) 秦・漢(および東晋以降)の長里〈一里=約四三五メートル〉

従来は(B)の概念しかなかった。ところが、この「里概念」からは、この説話を分析することは不可能なのである。なぜなら、“博多湾岸から東北方向へ、長里で一千里”となると、少なくとも舞鶴湾の彼方に行ってしまう。となると、漕ぎ手のいない舟がその沖合いから、漂流によって朝鮮半島に着く、それはほぼ不可能だからである。対馬海流の導くところ、まずは、東北方面へ流れゆくしかないであろう。

これに対して(A)の場合、関門海峡付近となる。

(『三国志」の魏志倭人伝に、

女王国の東、海を渡る千余里、復た国有り、皆倭種なり。

とあるのも、同じ距離をしめすものだ。「女王国〈=博多湾岸〉 -- 倭種の国々〈関門海峡以東〉」の間を「千余里」と表現しているのである。後述参照。)

第二の問いは、先にもふれた「漂流の可能性」だ。

この関門海峡領域(遠賀おんが川河口付近をふくむ)に、漕ぎ手のいない舟が流されたとき、その舟は漂流によって、朝鮮半島へ向いうるか。はじめは釜山付近、次いで新羅東岸に流れ着きうるか。 ーー然り。

先の図(九二ページ)のしめすように、対馬海流は対馬の近辺において二方向に分岐する。一方は、日本人に周知の対馬海流、出雲の沖合いへと流れゆく暖流だ。他方は、東鮮暖流。釜山の沖合いから朝鮮半島東岸を北上する。以上が基本条件だ。

次の条件は、風。北から南へ風の向う季節(冬など)と、逆に南から北へ風の向う季節(夏など)がある。同じ季節でも、時間帯などによって風は変化する。それらの風の条件によって、右のいずれの方向に分岐する海流に乗るか、それが決せられる。風まかせだ。

第三の条件は、関門海峡の潮の流れだ。この海峡が時間帯によって潮の流れの逆転することは有名だ。したがって瀬戸内海より玄界灘に向って流れ出す時間帯には、その「南→北」の流れに押されて、東鮮暖流に乗る可能性は一段と増すであろう。

以上の考察によって、この領域では、季節と時間帯によって、漕ぎ手のいない舟が漂流し、北上する、その可能性は十分に存在することが判明しよう。これに対し、いったん関門海峡より東の海岸からとなると、逆流して釜山方面へ漂流する可能性は、ほとんど失われてしまう。

これに対し、もし関門海峡領域より西寄りとなれば、「一千里」と矛盾する。長里はもとより、短里でも「一千里」には妥当しないのである。

すなわち、この関門海峡領域以外に、『三国史記』の記述する「多婆那国」、それを満足させうる地帯はないのである。

第三の問い。それは「多婆那」の意味だ。わたしはこれを「田鼻」であろうと思う。先にも、岸に「筑紫の日向の橘の小戸」があったと見なされることにふれた。この「橘」は「立鼻」だと思われる。地形詞だ。また博多湾東岸部の「立花山」も、同じ「立鼻」だ。これも地形をしめす地名であろう。また宗像郡の大島には、長瀬鼻、加代鼻、曽根鼻、耳鐘鼻などがある。「ー鼻」の叢立地帯だ。さらに遠賀川の河口近くには「遠見の鼻」がある。

また、その遠賀川の河口には「田屋」や「芦屋」がある。この「ー屋」の形の地名接尾語もこの地帯に多い。「遠見の鼻」のわきにも、「岩屋」がある。この「田屋」の固有名詞部分は「田」だ。「多婆那=田鼻」の固有名詞部分も、同じ「田」である。

けれどもわたしは、「多婆那国」をこの「田屋」の地として断定しようというのではない。ただ、この「多婆那国」が日本語の地名表現であること、そしてこの九州北岸、関門海峡地帯に類縁地名の存在すること、この二点の確認をもって足れりとするのである。

第四の問い。それは、『三国史記』の表記自体から見ると、“多婆那国は倭国の内か外か”。これだ。

この点の解明は実証的には容易だ。なぜなら、同じ『三国史記』の中の同形の用例を見ればいいからである。

(1) 賊(注・赤袴賊)、国(注・新羅)の西南に起る。(新羅本紀十一、真聖王十年)

(2) 王(注・高句麗王)、軍を扶余国の南に進む。(高句麗本紀二、大武功王五年)

(1)は新羅国内の賊についての描写である。(2)の場合も、高句麗の北に当る、扶余(ふよ)国の南領域内に、高句麗王の軍が侵入したときの状況だ。だからこれも、扶余国の国内の南部を指している。

以上のような用例から見ると、「倭国の東北」とされる「多婆那国」も、倭国の一部と解すべきであることが知られよう。

次に「女国」。多婆那国王の妃の出身地とされるこの「女国」とは、何物であろうか。“女性ばかりで構成している国”という解釈もありうるけれど、それはあまりにも奇態。やはり“女王の統治する国”の意ではあるまいか。

倭人伝の“卑弥呼の倭国”はあまりにも有名だけれど、これは多婆那国時代より後、三世紀だ。一世紀に当るこの脱解王時代は、むしろ天照大神の時代(弥生前半期。前三〜前一世紀)に近い(天照大神と卑弥呼の先後問題については、後に改めて詳しくのべる。二七一ぺージ)。

出雲にも「伊弉奈彌命の時」という、女王統治の時代の存在したらしい、その痕跡については、すでにのべた。

『日本書紀』の神功紀に出てくるので有名な、筑後の山門郡の田油津媛も、本来「筑紫の一円統一譚」の登場人物。弥生前半期の人物だ(後述、二六八ぺージ)。

このように日本外島の弥生時代には、各地に女王統治の国々があったようである。このような文明特徴を背景にして、卑弥呼も登場しえたのであって、決してその逆ではなかった。とすると、この『三国史記』の伝える「女国」の表現も、このような統治形式、このような時代の表現として、意外に真実(リアル)なのではあるまいか。

以上によって、新羅の第4代の国王、脱解王は、倭国出身の倭人であり、中でも、関門海峡領域(遠賀川河口方面をまでふくむ)の出身であったことが判明した。

だが、新羅の中枢で活躍した倭人、それは脱解王だけではなかった。第一代から第四代にかけて活躍したユニークな倭人がいる。それは瓠公(ここう)だ。

その最初の業績は次のように語られている。

”第一代の新羅王、赫居世の三十八年(前二〇年)、彼は王の使者として、馬韓(のちの百済)王のもとに赴おもむいた。

馬韓王は難詰なんきつした。「辰韓(注=のちの新羅)・卞べん韓二国は小国だ。そしてわが国の属国であるのに、貢物を納めないではないか」と。

けれども彼はいささかもたじろがず、

「わが国(辰韓)は、国内は充実し、周辺の国々の人々から敬畏をうけている。しかも、このようにわが王は謙虚に使者を派遣されたではないか。しかるに、貴王がわが国に対し、兵をもって威嚇するのはまちがっている」

このように堂々とのべた。馬韓王は怒り、彼を殺そうとした。が、左右の者の諫止によって、帰ることを許された。”

このあと、第四代の王、例の脱解のとき、二年、大輔に任ぜられた。のちの国王の姓、金氏や国号「鷄*林」の名をなす、その契機を作った。このように国事に数々の才腕をふるったようだ。

鷄*:「鷄」の正字で「鳥」のかわりに「隹」。[奚隹] JIS第3水準、ユニコード96DE

脱解と瓠公との間を語る、一種奇妙な説話がある。

“脱解は若い時代、学問に精進すると共に、地理(土地の吉凶)によく通じていた。楊山の下の瓠公の宅を望み見て、ここは吉地であることを知った。そこで詭計を設もうけてその地を取り、ここに住んだ。その地は後に「月城」となった。”

脱解が第二代の南解王の娘と結婚したのは、このあとの話だ。脱解の出世には、達眼の瓠公のバック・アップがあったのかもしれぬ。

この瓠公の来歴について、次のようにのべられている。

瓠公は、未だ其の族姓を詳つまびらかにせず。本、倭人。初め、瓠ひさごを以て腰に繋つなぎ、海を渡わたって来きたる。故に瓠公と称す。(『三国史記』新羅本紀第一)

彼は、倭国からの渡来人であった。それが明記されている。彼は「多婆那国」ではなく、倭国の中枢、つまり博多湾岸人だったのであろう。

以上の論証を通じて、一個の問題がある。それは、“なぜこれほど倭人の活躍が許されたのか”という疑問だ。新羅建国当時の、この倭人の活躍ぶりは異常ともいえるくらいだ。

たとえば、逆に考えてみて、日本列島側の歴史でいえば、“竹内宿禰と応神天皇は、もと新羅国の出身である”、『古事記』『日本書紀』にそう書いてあるようなものだ。

もちろん、“応神天皇は朝鮮半島からの渡来者だ”とか、またいわゆる「騎馬民族説」の類の説は、わが国にも存在する。しかし、それはあくまで説だ。記紀自身にそう書かれているわけではない。むしろ、津田左右吉の「記紀説話造作説」が学界にうけ入れられはじめると共に、その上に仮設された、新奇の説だ。研究史上の流れにおいて、それは疑えない。すなわち、記紀の記述に反して立てられた仮説、そういう基本性格をもつのだ。

これに対し、“脱解王や瓠公は倭人である”というこのテーマは、決して後代人の立てた奇矯な説ではない。明白に記述されているのである。

しかも、『三国史記』、ことに新羅本紀が総体として「反倭国的性格」をもっていることは明らかだ。倭人記事の大半は、“倭人侵冠記事”なのである。これは新羅がのちに(七世紀後半)白村江で倭国・百済側と決戦したことからすれば、あるいは当然かもしれぬ。『三国史記』の成立は、そのあとだからである。このような史料性格をもつのが、新羅本紀だ。だから、ことさら「脱解・瓠公倭人記事」を造作するとは考えられない。また、前にものべたように、本来『三国史記』は、そのような姑息な史書ではないのである。

またこれに対し、次のような論法をもって、その史実性を否認する論者があるかもしれぬ。

「王妃が卵を生むとか、その卵が漕ぎ手もなしに舟で漂流して、半島側の海岸に流れ着くとか、その卵から人間が生れるとか、いずれもありえない、架空の話だ。したがってそのような形で語られた、脱解の多婆那国所生説話も、史実とは認められない」

一応、もつともにみえる説だ。合理的と思われるかもしれぬ。けれども、さらに深く考えてみると、現代の古代学の研究水準から見て、この論定は妥当ではない。その証拠に、あのイリヤッド・オデッセーに関する研究史をふりかえってみよう。

十九世紀までの啓蒙主義の古典学では、次のようにのべられてきた。

“パリスが森で寝ていたとき、三女神がリンゴを渡して、「もつとも美しい女神にこれを与えよ」と迫り、これがもとでリンゴを渡されなかった女神の嫉妬と怒りを得、これが原因となって、トロヤ戦争がおこった ーーこのように語られている。

しかし、このようなリンゴの説話は、当然ありえない、架空の事件だ。したがってそのような架空の説話が原因で起った、とされるトロヤ戦争をめぐる説話もまた、当然架空事であって、史実ではない”と。

一見合理的な推論だ。これが正統的なヨーロッパ古典学の「定説」的見地だった。

だが、一八七〇年代にはじまったシュリーマンの発掘は、このような啓蒙主義の定説の非を明確に証明した。そこに出土したトロヤの廃墟がまさに真実(リアル)な歴史の遺構であったこと、それは一九三○年代になって、アメリカの専門的考古学者C・ブレーゲン等の調査報告によって裏付けられたのである。

しかも、シュリーマンの方法、それは単純だった。イリヤッド・オデッセーの説話を信じて、その跡を辿った。そしてそこにトロヤ城の廃墟を発掘しえたのである。したがってこの発見は、逆にこの説話の真実性(リアリティー)を証明することとなった。

では、先のリンゴの証明はどうなったのか。簡単だ。

“古代人は、真実(リアル)な物語を語るとき、非現実的な語り口を加え、それを導入部として用いるのを好んだ”。これだ。

あれほど長期にわたり、トロヤとギリシャと両国の間の長い戦争をまきおこしたもの、それには必ず、よほどの神意にかかわる理由があったにちがいない。古代人は、そのように思惟し、リンゴの挿話を加えた。また古代の聴衆たちは、そのような語り口を好んだものと思われる。

ことは、右のように推移した。だから、逆に、“リンゴの説話の架空性から、イリヤッド・オデッセイ全体の史実性を疑う”。このような推論の仕方は、決して合理的でもなく、正当でもなかったのである。

以上のような研究経験、それは何を意味するか。いうまでもない。“卵の説話の架空性から、脱解倭人(多婆那国人)説話の全体を疑う”。このような手法は、決して合理的でも、正当でもなかったのである。

さらに、次のように論をすすめる論者もあるかもしれぬ。

“卵の説話そのものは架空なのだから、それを乗せた漂流譚から、多婆那国のありかを探る、そういった方法はナンセンスだ”と。

これも、一応道理ある言い分に聞えよう。しかし、あの阿麻氏留神社の伝承を思いおこしてほしい。

“天照大神が年に一度、出雲へでかける”。そんな話はもちろん、架空だ。これを史実だなどという人はあるまい。

しかし、にもかかわらず、その季節、そのコースは、まさに真実(リアル)だった。氏子総代の、ベテランの老漁夫が証言されたように、まさに一年のうちで、もっとも容易に往来できる、そのシーズンに当っていたのである。

これは重要なことだ。なぜなら、説話の聞き手、つまり古代の聴衆たちは、いずれも海の民だった。海域がその生活圏だった。そのような聴衆にとって、自分たちの自然知識・気象知識・地理知識に合う話でなければ、とても聞けたものではなかったのである。この一点が、わたしがこの神話を聞いたとき、最初にうけた教訓、その感銘だったのである。

卵の説話も同じだ。はじめ、それを聞かされていた古代新羅の民衆にとって、朝鮮海峡と日本海西部の自然、その気象と海流と地理は周知のところだった。倭国や多婆那国も、隣国であって、夢の国ではなかった。したがって、それらの国々と自分の国との間を結ぶ海流の論理、それを無視した説話などは、およそ聞けたものではなかったのである。

このように考えてくれば、先のように“卵の架空から自然地理の架空論を導こうとする”そのような短兵急なやり方、それはやはり、道理に合ってはいなかったのである。

以上の弁証によって、わたしたちは「脱解・瓠公倭人説話」を史実の反映として扱うことができる。

そこで先の疑問をもう一度くりかえしてみよう。“彼等は「外国人」でありながら、なぜ、国王や、最高位の宰相の地位につきえたか”。この問いだ。

もちろん、この両者自身の才幹もあったことであろう。それは当然だ。しかし、ただ才幹といった個人的資質だけで、このような地位につきうるものではない。運か。それも必要だ。しかし、それはたんに運によってつきうる職などではない。それは先にのべたように、記紀にその類の記事の存在しないこと、また新羅本紀自身にも、その後、このような現象の見出しえないことによっても、明らかであろう。もちろん、百済本紀や高句麗本紀(いずれも『三国史記』)にも、それはない。“これらの国には、才幹と運をもつ倭人がいなかったから”。これでは、答えにもならないであるう。

わたしには、その回答は他にない、と思われる。次のテーマだ。

(一) 草創期の新羅国内には、倭人集団がかなりの質と量において勢力をもっていたこと。

(二) そして他の人々(辰韓・馬韓・弁韓系の人民)と倭人集団との間には、友誼的非疎外的関係が保たれていたこと。

最低限、右の二条件が満たされていない限り、ただ両者の個人的資質などによって、彼等の抜群の出世はありえなかった。そのように判断することこそ、理性的なのではあるまいか。

右の第一テーマに関連すると思われるもの、それは金海式甕棺の分布だ。東は遠賀川流域、西は唐津、南は佐賀平野にかぎられ、北はこの金海に見られる。すなわち、弥生前期末の、朝鮮海峡両岸に分布圏をもっているのだ。

その中心には、あの縄文以来の水田(板付、博多湾岸)がある。これが弥生前半期の倭人(筑紫人を中心として)の生活圏だったのではあるまいか。金海式と命名されていても、必ずしも、金海がその文明中枢だという意味ではない。それはちょうど、弥生式土器と命名されていても、東京都の弥生町がその土器文明の中心だったというわけではない。それと同じだ。

少なくとも、次の一点は明らかだ。志賀島の倭人と同じ様式の墓、それをもつ文明が金海側にもあった、という点である。すなわち、この倭人たちは海洋の民であり、朝鮮海峡の両岸に生活・文化圏をもっていた、そういうことではないであろうか。あの地中海の東、エーゲ海でギリシャ人たちが、ギリシャ側と小アジア(トルコ)側と両側に都市国家を建設していた。あのような状況だ。古代世界に珍しくない。これを現代のナショナリズムの立場から誹議するとしたら、その方が思考の逆立ちなのではあるまいか。古代を真実(リアル)に見る目ではない。

以上のように分析してみると、『三国史記』の「脱解・瓠公倭人」問題は、意外に深い背景、考古学的裏付けをもつことが知られる。すなわち、一片の後代の造作記事などではない、真実性(リアリティー)に根ざしていたのであった。

その上、『三国志』の魏志韓伝は、当時(三世紀)の新羅(辰韓)人について、次のようにしるしている。

今、辰韓人、皆褊頭へんとう。男女、倭に近く、亦文身す。

脱解・瓠公の時代(一世紀)より二百年あまりあとの三世紀においても、新羅人たちは、倭人と深い習俗上の関係をもっていたことが知られよう。同じ「文身」の習俗を共有していたのである。

古田武彦

『三国史記』と並ぶ史書、『三国遺事』にも、倭人に関する興味深い説話がのせられている。この方は編年体ではなく、説話を集成した史書だから、一段と叙述には、神話的な生彩がある。今、問題にするのは、巻一に出てくる「延鳥郎えんうろう・細烏女さいうじょ」の説話だ。まず、本文、次いで、その全文を訳出してみよう。

延烏郎。細烏女。

第八阿達羅王即位四年丁酉。東海の浜に延烏郎・細鳥女有り。夫婦にして居す。一日、延鳥、海に帰り、藻を採る。忽ち一巌有り(一に云う、一魚)。負いて日本に帰る。

国人、之を見て曰いわく、「此れ、常人に非るなり」と。乃すなわち立てて王と為なす(日本の帝記を按ずるに、前後、新羅人の王と為る者無し。此れ乃ち辺邑の小王にして真の王に非るなり)。

細烏、夫の帰り来らざるを恠あやしみて之を尋たずぬ。夫の脱ぎし鞋くつを見る。亦其の巌に上る。巌、亦負いて帰ること、前の如し。其の国人、驚き訝いぶかる。王に奏献す。夫婦相会う。立ちて貴妃と為なる。

是この時、新羅の日月、光無し。日者、奏して云う。「日月の精、降りて我が国に在りき。今、日本に去る。故に斯の恠を致す」と。

王、使を遣わし、二人を求めしむ。延烏曰く、

「我、此の国に到る。天、然らしむるなり。今、何いずくんぞ帰らんや。然りと雖いえども、朕の妃、織る所の細[糸肖*]さいしょう有り。此れを以て天を祭らば、可なり」と。

仍よりて其の[糸肖*]を賜う。使人、来きたりて奏す。其の言に依りて之を祭る。然る後、日月旧の如し。

其の絹を御庫に蔵して国宝と為す。其の庫を名づけて貴妃庫と為す。天を祭る所、迎日県、又都祈野と名づく。

細[糸肖*]さいしょう[糸肖*]37D83

〈口語訳〉

新羅の第八代、阿達羅王の四年(一五七)、新羅の東海の浜に延烏郎・細烏女という夫婦がいた。ある日、延烏郎は、海に帰り、藻を採った。そのとき眼前に一つの巌(あるいは一匹の魚)があり、その巌を負って、日本に帰った。

日本の国人はこれを見て、「これは普通の人ではない」といって、彼を日本国の王とした。

(日本の帝記をしらべてみるに、この前後の頃、新羅人で日本国の王になった者はいない。したがって彼がなったのは、日本国の片隅の小領域の王にすぎず、日本国全体の、真の王ではないのである。)

細烏女は、夫が帰って来ないのをあやしみ、さがしたところ、巌上に夫の脱いだ鞋くつを見つけ、またその巌を負って日本国へ帰って行った。二人は国王と貴妃として君臨した。

ところが、このとき、新羅には日と月に光がなくなった。トうらないの者が新羅王にいうに「日月の精が降って我が国にいた。ところが今、彼等が日本へ去っていった。そこでこんな不思議な有様になったのである」と。

新羅王は、使者を遣わして夫婦に、新羅に帰ることを求めさせた。この使者に対して延烏郎がいうには、「わたしがこの国に到ったのは、(わたし個人の意思ではなく)天がそうさせたのだ。今どうして帰ることができよう。できはしない。だが、わたしの妃が織った細[糸肖*](さいしょう こまかい地のうすぎぬ)がある。これで天を祭ったならば、うまくゆくだろう」と。

そういって、その細[糸肖*]を賜うた。使者は新羅へ帰って来て王に奏上した。王は延烏郎のいう通りに、これを祭った。そのあと、日月はもとの通りになった。

王は、その細[糸肖*]を御庫に蔵して国宝とした。そしてその御庫に日本国の「貴妃」の名をとって「貴妃庫」と呼ぶこととした。そのとき、天を祭ったところを迎日県という。又都祈野と名づけた。

この説話に関する問題点をあげよう。

第一。「日本」の国名について。『三国史記』とは異り、『三国遺事』では、「日本」という国名を使うことが多い。つまり、後代(たとえば『三国遺事』の成立期)の国名によって記している(正確には、「倭」との混用である)。これは、各種の史料を採用し、収録した『三国遺事』の編成の仕方によるものであろう。

第二。「負いて日本に帰る」について、“日本に帰化した”と解釈する論者もいるようだ。「日本に帰す」と読むのである。けれども、この解釈には矛盾がある。なぜならその直前に、「海に帰り」とある。これを“海に帰化し”とは解釈できないからである。

これに対し、このあと、「今、何いずくんぞ帰らんや」といっているのは、やはり“行くと帰る”の一つ、通常の「帰る」であって、決して“帰化”などの意味ではない。要するに、この文面では、「帰る」とは、“かつていたところへ行く”の用法なのだ。

この用法に従えば、「海」も「日本」も、この夫婦にとって、“かつていたところ”なのだ。

もう一歩突っこんで言おう。この「日本」とは、“海の国”なのである。

通例は、「国」とは、陸地をしめす概念であろう。しかし、わたしたちはすでに知っている。「倭国」とは、「天国 あまくに」という名の海峡国家、それを母の国とする、国家であった。この延烏郎・細鳥女は、この「天国」を故国とする、天国人であった。そのような立場に立つとき、この『三国遺事』の文面を、わたしたちは矛盾なく理解できるのである。

第三。「延烏郎。細烏女は、天国人である」。この一見、意外なテーマは、実は当の文面そのものによって裏づけられている。たとえば、

(1).「降りて我が国に在り」と、新羅の「日者」(トいの人)はのべている。これと同様に、『日本書紀』では、

是この時、素戔鳴尊、其の子五十猛神を帥ひきゐて、新羅国に降り到る。(第八段、一書第四)

というように、「天国→新羅」を「降る」と表現している。これはおそらく「壱岐・対馬→新羅東岸部」が、海流(対馬海流→東鮮海流)の流れにおいて、上流→下流の方向に当っているからであろう。

このように、この「降る」の表現も、「夫婦は、もと天国(壱岐・対馬)人だった」という命題からすると、自然なのである。

(2).延烏郎は、新羅の使者に対し、“自分がここ(倭国)へ来たのは、天の命ずるところだ”と語っている。この言明も、彼の故国を「天国」と見なすとき、極めて自然である。

(3).新羅の「日者」は、延鳥郎・細鳥女を「日月之精」だ、と言っている。ところが「天国」の中心地、対馬と壱岐は、それぞれ「日神」と「月神」を奉祀する島だった。

(イ) 日神、人に著かかりて、阿閉臣あへのおみ事代ことしろに謂いひて曰いはく「磐余いわれの田を以て、我が祖高皇産霊に献れ」と。・・・・対馬下県直しもつあがたのあたひ、祠まつりに侍つかふ。(『日本書紀』顕宗紀三年夏四月)

(ロ) 阿閉臣事代、命を銜うけて、出でて任那に使す、是ここに、月神、人に著かかりて曰いわく、・・・・壱伎県主の先祖押見宿禰、祠に侍ふ。(『日本書紀』』顕宗紀、三年春二月)

後世の史料である上、本来九州王朝系の史料だったものを、近畿天皇家系の史書(『日本書紀』)に改用した形跡のあること、後述のごとくだ。だが、その中に、

対馬 ーー 日神の奉祀

壱岐 ーー 月神の奉祀

という形が、古くに遡ることが説かれている。

あの「三貴神誕生」神話が、“素佐之男神と日・月二神”の誕生神話を新作していたことも、「日・月二神」信仰が「天国」側に存在していたことを背景としている。そう考えるのが自然ではないだろうか。

とすれば、「延鳥郎・細烏女」が「天国人」であったとすれば、当然「日月二神への祭祀」の中に生活していたことであろう。「日月之精」云々の言葉は、このような、この夫婦の宗教生活の反映ではなかったであろうか。ともあれ、この問題もまた、「夫婦は天国人である」というテーマと、よく符合しているようである。

第四。ここに現われる「日本」の都の位置だ。国王(延烏郎)と貴妃(細烏女)の居城の地である。この位置の決定は、意外に簡単だ。

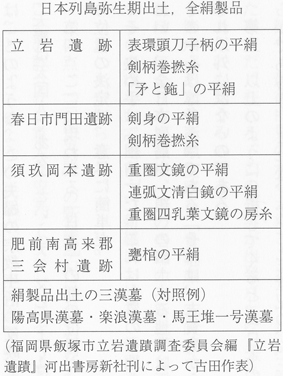

その決め手は「細[糸肖*] さいしょう」だ。これは上質の布地たる絹のこと。この二世紀代中葉という、弥生後半期において、全日本列島中「絹」の出土する地帯は極めて極限されている。前ぺージの表のしめす通りだ。その中心は博多湾岸である。それは、志賀島から朝倉に至る、弥生のゴールデン・ベルトの線上にある。それ以外にはないのである。

第五。以上のように分析してくると、「日本の帝記を按ずるに・・・・」の一文のもつ、見当はずれは明らかであろう。これは、十二〜三世紀の、『三国遺事』成立時期の筆と思われる。すなわち、ここで「日本の帝記」といっているのは、『古事記』『日本書紀』といった「近畿天皇家中心の一元史観」の史書によって、ことを判断したのである。それが「真の王に非ず」という帰結なのだ。記紀に出てくる天皇なら真の王という、「皇国史観」の目に、不幸にもあやまたれてしまった、そのためのこの誤断であった。

しかし、歴史上の真実はちがった。二世紀中葉の日本列島において、いまだ天皇家は真の王どころではなかった。筑紫の王朝の配下、その「辺邑の小王」にすぎなかった。日向(宮崎県)において、九州ではうだつのあがらぬその不遇をかこっていたか、それとも、東なる銅鐸文明圏への侵入を行ったあとか、いずれにせよ、とても、日本列島代表の王者とは、はるかに相去る眇(びょう)たる存在にすぎなかったのである。

これに対して、筑紫の王朝はちがった。縄文水田以来、弥生水田文明の草創の地として、全日本列島を代表する王者の地であった。だからこそ、金印が博多湾頭に埋められていたのだ。日本列島中稀有の布地、中国絹と日本絹の出土地、ことに日本絹の産地だった。そしてそのことをもまた、「細鳥女の織った細[糸肖*]さいしょう」説話と、見事に対応しているのである。この点からも、「巨岩を負う大力説話」「日蝕・月蝕説話」といった奇想天外な色彩にいろどられながらも、その実態は、意外に真実(リアル)なことに驚かされるであろう。

第六。特に注目すべきこと。それは、“新羅と天国と倭国”とが、共通の宗教信仰をもっていたことである。日月を祭る儀式、すなわち「祭天」信仰である。両者が同一の信仰圏にあったこと、それをこの神話は語っている。新羅人と倭人に共通していたのは、決して「文身」だけではなかったのである。

第七。最後に見のがしえぬところ。それは、新羅の国王の宝庫に「日本絹」が宝物として蔵されていた事実だ。むしろ、この事実が出発点となって、その伝来の由来を語るべく、この神話は語られた。そのようにも見うるのである。

第八。そしてその宝庫を「貴妃庫」と呼び、“日本の王妃の呼称をつけた宝庫”が存在したこと、これほど何よりも雄弁に、この当時の「新羅 -- 日本(当時の倭国)」間の関係が友好的であったことを証明するものはないであろう。新羅における、倭国やその文化の尊重が、第四代脱解王時代に終ってはいなかったことが知られる。

この点、『三国史記』の新羅本紀におびただしい「倭人侵定記事」の印象によって、うかつに見失うことの許されぬ重大な史実、わたしにはそのように思われる。

ことに、このような説話が、日本列島側の史書(『古事記』『日本書紀』)に出ていたとしたなら、あるいは日本人の手前味噌とも見えよう。しかし、ことは逆だ。朝鮮半島側の史書たる『三国遺事』の中の説話だ。だから、ことは容易に疑いがたい。そういう史料性格をもっていること、それをここに特に明記しておかねばならぬであろう。

以上を要約しよう。

(一) 朝鮮半島側の史書たる、『三国史記』『三国遺事』は、「弥生期の倭人との交渉」を語る貴重な説話を収録している。

(二) それらは「天国=対馬。壱岐中心の海峡圏」および「倭国=博多湾岸を都とする筑紫中心国家」の概念に立つとき、明晰な理解をうることができる。

(三) それらは「金海甕棺の出土分布」や日本絹(倭絹)の出土分布」の考古学的事実と対応し、弥生期の史実を背景として語られた説話であったことを証言している。

(四) したがって、歴史上の事実において、“「日本の中の朝鮮文化」は存在するが、その逆はない”というような主張をなす論者があるならば、それは明白に“史実の無視”、ないし“史実の曲解”であろう。

(五) そして何よりも、新羅の建国当初およびその後も、かなり「新羅 -- 日本(倭国)」間の国家関係は友好的であった。もちろん他面の倭人侵寇記事も重要だ。けれども同時に、この一面も、決して軽視してはならぬ、重要な側面であろう。

(六) このように重要な意義をもつ、これらの説話であるにもかかわらず、従来の史学、それが戦前の皇国史観の史学であれ、戦後の造作史観であれ、近畿天皇家中心の一元史観に立っている限り、これらの説話のすぐれた史料価値を生かすことは不可能であった。近畿天皇家以外の、その祖源をなす「倭王」の存在、その存続性に対し、必要にして十分な認識をもたなかったからである。

なお、もう一つ、付言しておくべきことがある。それは「延烏郎・細鳥女」における地名説話間題である。

この説話が、「迎日県・都祈野」という地名に対する、地名起源譚の形をとっていることは明らかだ。これは一つの重要なサンプルである。なぜなら、新羅の王室の「祭天の儀礼」によってつけられた名、という形をとっているからである。これはたとえば、日本側でいえば、“天皇家がこれこれの儀礼をもって、伊勢の皇大神宮を祭った。そこでこの地名がつけられた”といった形だからである。そのような、国家の主要祭祀に関連した説話なのだ。そこに“それは、倭国王との宗教的・文化的交流によるものだ。その国王はかつてわが国(新羅)にいた人物であった”旨が堂々とのべられているのである。

このような国家の宗教的中枢行事に関連した地名説話の存在から見ると、当然他にも、あるいは「新羅 -- 倭」間の国交に関連した、あるいは同じく両者の民間レベルの、これと同類の地名説話の少なからず存在したことは確実と思われる。なぜなら、そのような、多くの、より民間レベルの地名説話群に囲まれて、このような、中枢的地名説話が存在した、そのように考える方が自然であり、より人間の理性にかなっているからである。

もちろん、倭人侵寇にまつわる地名説話も少なからず存在しよう。しかし、それと同時に、この「迎日県・都祈野」に類した性格のものも、実際は存在するであろう。今後、平静かつ公平な研究者が出現し、これに力をこめる、そういった時代が来れば、そのような「宝庫」が手つかずにひそめられているのではあるまいか。

日本列島側に、朝鮮半島側からの渡来人・渡来文化の跡が、地名説話の形で、あるいは地名そのものの中に多く遺存していること、それは近来、次々と発掘されつつある。それは日本の古代史学にとって貴重な財産だ。また発掘を待つまでもなく、武蔵国の高麗郷の、高麗王を名乗った若光のごとく、その子孫が歴々と遺存しておられる例もある(埼玉県入間郡日高町新堀、高麗神社、宮司は高麗氏)

他国からの渡来人や渡来文化の跡を歴々と辿りうる、これはすばらしいことだ。そのような事例が、日本列島側にも、朝鮮半島側にも、ともにさらに広く、深められること、それを今後の先入観なき研究者に期待したいと思う。

〔絹製品出土〈一四一ぺージ表〉の、その後の出土例については、「邪馬壹国の原点」『よみがえる卑弥呼』駸々堂刊、参照〕

『 倭人伝を徹底して読む』 第三章 倭人伝以前の倭 古田武彦