『邪馬一国の証明』 へ

邪馬台国論争は終わった=その地点から(『続・邪馬台国のすべて』)朝日新聞社 ヘ

邪馬壹国の史料批判(『邪馬台国の常識』松本清張編 毎日新聞社)ヘ

『邪馬壹国の論理』へ

邪馬壹国と冢 へ

邪馬一国の証明 角川文庫

九州王朝の史料批判

藪田嘉一郎氏に答える

古田武彦

はじめに

「歴史と人物」一九七五年九月号に、藪田嘉一郎氏の「『邪馬臺国』と『邪馬壹国』」が掲載された。わたしはまず、氏に対し、厚い感謝の言葉をのべたい。わたしの本『「邪馬台国」はなかった』(以下、第一書と呼ぶ)と『失われた九州王朝』(以下、第二書と呼ぶ)の二著の新説に対し、正面から忌憚(きたん)なき批判をお寄せ下さったからである。氏の反論の主題は国号問題だ。従来、三世紀卑弥呼の国の名は「邪馬台国」だ、と信じて疑われなかった。また七世紀の『隋書』に「目出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙無(つつがな)きや」と書かれている。“これは当然、推古朝、聖徳太子の業績だ”そのように一般の日本人は、いわば“思いこまされて”きたのである。

イ妥*国のイ妥*は、人編に妥。ユニコード番号4FCO

わたしはこれを全面的に否定した。『三国志』魏志倭人伝に書かれた女王国の名は、原文通り「邪馬壹国」として探究せねばならぬ。また、七世紀の『隋書』には、「イ妥*たい国」(東夷伝中のイ妥*国伝)と「倭国」(帝紀中の二例 ーー後述)の二つの国名が現われている。わたしはこの両者を別国と見なすべきだ、としたのである(従来の研究史では、帝紀に二個の「倭国」の表記が現われることは、あまり注意されていなかった)。そして前者は筑紫の九州王朝、後者だけが近畿天皇家に関するものだ、と指摘したのである。先の「日出づる・・・」という国書の記事は「倭国」でなく、イ妥*国伝の中である。すなわち、九州王朝の天子、多利思北孤(たりしほこ)が中国へ送った国書だ。決して推古天皇や聖徳太子ではない。わたしはそのように論証した(第二書)。これは決して単に「国号問題」にとどまるものではない。日本の古代史像は全面的に書きかえられねばならぬ。 ーーそういう根本命題をふくんでいたのである。

これに対する藪田氏の反論、それを再検証しよう。

「天下の孤証」について

まず、版本事実と「天下の孤証」問題を見よう(中国の正史では、日本のように古写本ではなく、版本で伝えられているものが多い)。

氏はのべられた。「紹興本の『邪馬壹国』こそ『根本の史料事実』(古田氏の語)と確信され、古田氏のもろもろの高説はこの信念の『壹』の上に築かれている」と。これはわたしの説のハッキリした誤解(もしくは誤記)である。わたしは紹煕本(しょうきほん 一一九〇〜一一九四)をもっともすぐれた版本だ、と明白にのべている(第一書一三九〜一四二ぺージ)。日本の皇室書陵部所蔵のものである(これに対し、時期的にやや早い紹興本〈一一三一〜一一六二〉は中国の上海商務印書館・涵芬楼に所蔵されていた)。

この紹煕本と紹興本とのとりちがえは、なぜか、わたしへの批判を物された各論者に、多い(鳥越憲三郎氏『大いなる邪馬台国』、松本清張・和歌森太郎氏対談〈「週刊読売」一九七五年七月五日号〉)。批判すべき、当の相手の根本の依拠本をあやまって認識する。 ーーこれが従来通りの“版本に対する不注意”の新しき現われでなければ幸いである。

だが、これはいわば“単純な誤記”だ。もっと意識的な問題点をふくむのは、氏の称される「天下の孤証」問題である。この一句は、一見スローガン風の強烈な印象をもつ。“古田は『三国志』中のほとんどすべての版本に「邪馬臺国」とあるのを無視し、孤立した特殊な版本の文面「邪馬壹国」を摘出し、「これこそ原形だ」と騒ぎ立てている” ーーそういった印象に、読者を導きやすいのだ。しかし、実際の史料事実は全くこれに反する。『三国志』の全版本、一として例外なく、「邪馬壹国」だ。「邪馬臺国」とする版本は皆無なのである。これが根本の事実だ。

『三国志』は、かなり各種の版本が伝承されている本である。たとえば武英殿本。これは乾隆勅版、清(しん)朝が諸学者を結集して編集させた本だ。巻末に詳細な校異がある。今、表示しよう。

次に『三国志補注』。これは「明景北宋本」を基本とした上で、「武昌一校宋本」「宛平三校北宋本」「元池州駱本」「北雍ほくよう本」等の各本を対校している。

次に『三国志標点本』(五冊本。北京中華書局)では、「百衲本」(紹興・紹煕、両本配合)、「武英殿本」(明の北監本による)、「江南書局刻本」(汲古閣本による)、「金陵活字本」(明の南監、憑夢禎本による)だ。この本の末尾には、中国の学者の各本対照の校異が表現されている。

これらの各本ともすべて、「邪馬壹国」に非ずんば「邪馬一国」だ。「邪馬臺国」は皆無である。これが史料事実だ。だから、『三国志』の版本に関する限り、「邪馬臺国」こそまさに「天下の無証」なのである。

それゆえ、後代研究者が『三国志』の「邪馬壹国」を無造作に「邪馬臺国」に書き改めてきたのだ。この江戸時代の学者以来のやり方は、版本という肝心の史料根拠を全くもたない。それが確認されたのである。

この点、氏はこれらの史料事実について「以後この影響をうけたと見られるテキストについては論外である」とか、「『壹』に通じる『一』に作っただけである」(元の『文献通考』所引魏志)といった言い方で“軽視”するにつとめ、「天下の孤証」というようなスローガンめいた言葉で代置される。思ってもみよう。どんな本のどんな版本でも、“影響をうけた諸本”を除外すれば、その源流は一、二本になるのは、当然だ。このやり方なら、いかなる文献のいかなる表記でも、“これは「孤証」だ”と称して斥(しりぞ)けうるであろう。氏の筆法は道理に反しているとしか言いようはない。

その上、問題なのは氏の“用語”だけではない。氏は次のように言われる。「天下の孤証を論拠にすることは考証学において忌むところである」と。そうだろうか。わたしが直接に確かめえた中世文書、『歎異抄』の古写本問題を例にとろう。

『歎異抄』の蓮如本(蓮如の書写による本)は現存最古の古写本ではあるものの、幾多の点において他の諸本(室町期古写本群)と異なった、孤立した表記をもっていた。

たとえば、「親鸞」(諸本)を「親巒」(蓮如本)と書き、「フタツノ不思議ノ子細ヲモ分明ニイヒヒラカスシテ」(諸本)を「フタツノ不思議ヲ子細ヲモ・・・」(蓮如本)と書く。また「信心決定ノ道ナルカユヘナリ」(諸本)を「信心決定ノ通故ナリ」(蓮如本)と書く、等だ。ところがいずれも、孤立の蓮如本表記の方が、鎌倉期の特殊表記等にもとづく原形を伝えていた。それが判明したのである(古田著『親鸞思想 ーーその史料批判』冨山房刊。第二篇第二章第二節参照)。それも当然だ。古写本や版本の世界は“多数決の政治世界”ではない。それがかりに唯一個の孤立した写本であったとしても、“他のすべての写本はあやまり、一本のみが正しい” ーーそういうケースも、当然ありうるのだ。これは当然の道理である。それなのに、氏のように「考証学において忌むところである」といった、専門家風の標語めいた言い方でこの道理を無視されるのは、一種“素人おどし”の言というべきではあるまいか。

まして従来の「邪馬臺国」こそ、『三国志』のいかなる版本にも全く根拠をもたぬ。にもかかわらず、「全版本の例外なき表記」たる「邪馬壹国」に対して「孤証」呼ばわりし、先のような標語につづける。およそ無態としか言いようはない。

史料批判と「多数決の論理」

このように明白な道理にもかかわらず、氏が右のような標語をかかげられたのは、他でもない。「紹興本」「紹煕本」といった版本名を、わたしにならって点綴(てんてい)して論じながら、その実は、版本問題ならぬ“他書籍との問題”へと「問題転化」を行なわれたからだ。

すなわち、五世紀の『後漢書』や七世紀以降の唐宋代等の史書(『隋書』『北史』『梁書』『太平御覧』『文献通考』等)には、いずれも「邪馬臺国」とある。これを根拠として三世紀の『三国志』の「邪馬壹国」を「孤証」視しようとされたのである。

だが、先にのべた道理のように、異種著作間の場合も、かりにそれらがすべて同時代の著作であったとしても、当然「多数決」をもって是非を決すべきいわれは全くない。ましてこの場合、一は三世紀の同時代史料であり、他ははるかのちの後代史料なのである。ことに唐宋代以降の著作の場合、もしその時代に原文面を「邪馬臺国」とする『三国志』版本・古写本の類が現存していて、それを反映していたとしたならば、その「邪馬臺国」本が、先の清朝所蔵等の各種南北宋本中にも全く姿を見せぬこと、それは不可解としか言いようはない。さらに現存する各種の『三国志』版本(中国・日本とも)に全く「邪馬臺国」という原文をもつ刊本の存在せぬ事実 ーーこの史料事実をいかにしても説明しようはないのである。

この同じ問題は、実は五世紀時点においてもすでに現われている。朝命をうけて『三国志』に対する校異を行なった裴松之(はいしょうし)が『三国志』と同時代の史書・資料二七二種を対比して、二〇二〇回にわたって、異同を精細に検証していながら、問題の「邪馬壹国」については何等の校異も注記していない事実。この史料事実に刮目(かつもく)すべきだ。裴松之は冒頭の「上三国志注表」に次のように書いている。

「其(そ)れ、寿の載せざる所、事の宜しく録を存すべき者は、則(すなは)ち採取して以て其の闕(けつ)を補はざるは罔(な)し」「或は事の本異を出し、疑いて判ずる能(あた)はざれば、並びに皆、内に抄す」「事の当否、寿の小失に及ばば、頗(すこぶ)る愚意を以て論弁する所有り」

つまり“『三国志』本文に問題があれば、のがさず批判を加え、異本があれば正文・異文ともに収録する”といっているのだ。しかも、これは南朝劉宋(りゅうそう)の朝廷の勅命によって行なった仕事だ。当時現存の『三国志』諸本は、当然裴松之の視野内にあったはずである。しかるに、裴松之は「邪馬臺国」という異本のあったことを一切記していない。

これに対し、もし藪田氏が“その裴松之の時点ではすべて「邪馬臺国」であって、「邪馬壹国」とする版本はなかった。だから、裴松之は校異を加えなかったのだ”と言われるなら、先にあげたように各種版本すべて「邪馬壹国」、という現存諸版本の分布事実とあまりにも矛盾しよう。“五世紀以前は諸版本・古写本すべて「邪馬臺国」、それが宋本以降の各版本はすべて「邪馬壹国」に書き変えられた” ーーこのような流伝史上の反転を“空想”することは恣意(しい)的だ。単に後代論者の立論の都合のために仮構された仮想図にすぎぬ。版本事実という現実的基礎をともなっていない。

このような史料事実を直視する限り、従来「邪馬台国=大和」説を唱導してこられた直木孝次郎氏が「公平にみて古田説に歩(ぶ)のあることは認めなければなるまい」(「邪馬台国の習俗と宗儀」、「伝統と現代」第二十六号〈邪馬台国〉特集号)と言われるに至ったのは、不可避の成り行きである(補論一)。

後代著作をもってする「多数決の論理」で代置するのではなく、「壹」を非とし、「臺」を是とする、具体的な実証だけが必要だ。それなしにこの史料事実を恣意的に“書き変える”ことは許されない。では、藪田氏はどんな実証を提起されたであろうか。

「臺」は卑字か貴字か

氏は“「臺」には奴隷・下人を意味する用法がある”として、左の例をあげられた。

○故に王の臣は公、公の臣は大夫(たいふ)、大夫の臣は士、士の臣は[白/十](そう)、[白/十]の臣は輿(よ)、輿の臣は隷、隷の臣は僚、僚の臣は僕、僕の臣は臺なり。(『春秋左氏伝』昭公七年)

[白/十](そう)は、白の下に十。第3水準ユニコード7681

“この「十等官」最下の意味では「臺」は卑字だ。だから「邪馬臺」全体も卑字の連続となって矛盾しない”そう言われるのだ。

わたしは第一書でのべた。「臺」は『三国志』では「天子の宮殿とその直属政庁」を意味する。すなわち魏晋(西晋)朝では、最高の貴字に属した。そのような特殊の用字を、「邪」「卑」「奴」といった“卑字の大海”ともいうべき倭人伝の表音漢字(固有名詞の表記)の中で、夷蛮の国名表記に使用するはずはない、と。「表音漢字選択の道理」だ。

これに対する氏の反論がこの「臺は卑字」論である。検証しよう。

「臺」に“奴隷”の意味があること、それは別段氏の「発見」ではない。たとえば諸橋轍次氏の『大漢和辞典』の「臺」項((八))だ。

本資料では、丸数字の○八は、(八)に変換しています。

○こもの。やっこ。下役。[イ臺]に同じ。

(1)臺、賤者之称。別に[イ臺]に作る(『正字通』)

(2)僕の臣は臺なり。〈疏〉服虔云う。臺は、臺下に給する微名なり。(『左氏』昭七)

(3)蓋 (けだ)し、是より臺、餽無きなり。〈注〉臺は賤官。使命を主る者なり。(『孟子』万章下)

(4)輿馬臺隷。〈注〉臺隷は賤職なり。(『後漢書』済南安王康伝)

わたしは第二書において『後漢書』中の「臺」の例すべてをあげた。だから当然右の(4)の事例・・・を左のように提示しているのである(六〇ぺージ)。

〈賤者名〉

1、臺隷一例(賤職、十等官の最下)

2、厮臺一例(賤人)

3、臺牧一例(音律にくわしい倡伎)

右の 1(つまり先の(4))の意義について、わたしは「十等官の最下」と記した。これはすなわち、藪田氏のあげられた『左氏伝』の「十等」の事例に依拠した解説なのである。事実は以上のようだ。それなのに、藪田氏は平然と、古田は「『臺』が賤者を意味することを知らなかった」(右号五五ぺージ)と書かれる。批判すべきわたしの本を漫然と読みすごされたのであろうか。

さて、問題の急所は“「臺」の一般的な意味”ではない。辞書にある「臺」の意味十七個(諸橋)中、三世紀において、ことに今問題の文献たる、当の『三国志』において、実際に「臺」がどの意味で使用されているか、それが検証のポイントだ(第一書四九〜五二ぺージ)。全五十八個。そこには「奴隷・下人」の意味の用例は全くない。代わって魏朝の造営した「臺」の用例が頻出(ひんしゅつ)しているのである。銅爵臺・金虎臺等十一例だ。ことに注目すべき例。それは、当の倭人伝にも出てくる「臺に詣(いた)る」といった用例だ。「臺」の一語で“魏の天子の宮殿とその直属政庁”を指している。 ーーそれが魏晋朝の特殊用法だったのである。

従って藪田氏が“「邪馬臺」の「臺」は奴隷の意味だ”などと言われても、それはいわば“恣意的なあてはめ”にすぎず、客観的な史料上の根拠をもたないのだ。

考えてもみよう。魏晋朝の記録官(もしくは史官)がかりに倭国の中心国名「ヤマト」「ヤマタイ」の類を「邪馬臺」と表記したとする。これに対して上級官僚から“わが「天子の宮殿と中央政庁」を指す、この至高の字を夷蛮の国名などに使うとは、不謹慎ではないか”と詰問されたとき、彼は“いえ、昔、左氏伝などの用法に「奴隷」の意味がありますので、その意味で使いました”などと答えて、それで“すむ”ものだろうか。現実に自分たちの居る場所の中心が「臺」と呼ばれている、さ中で。

また考えてみよう。「ダイ」「タイ」「ト」の類の音に当たる表音漢字は数多い。「ダイ」三一五個、「タイ」四二六個、「ト」二〇一個、計九四二個(諸橋)。平仄(ひょうそく)等、厳密に音の適合する漢字だけでも、十や二十ではないはずだ。それなのに何を好んで“紫のタブーに触れる、問題性をふくむ”ような「臺」字を抜き出して夷蛮の表音漢字に使用する、そんな危険を犯す必要がどこにあろう。二十世紀の学者たちの、書斎での「自由な思案」とは異なり、“こう考えれば卑字にもとれる”といったような立場からの、呑気な用字選択権は、肝心の魏晋朝の記録官・史官には存在しえなかったのである。

魏における「臺」の用例

以上は、わたしの本の論証を正確に読んで下さった方なら、誰にでもわかっていただける理路だ。今は、さらに一歩をすすめよう。

倭人伝に次の二文がある。

A景初二年六月、倭の女王、大夫難升米等を遣わし郡に詣(いた)り、天子に詣りて朝献せんことを求む。

B壱与、倭の大夫(たいふ)率善中郎将掖邪狗等二十人を遣わし、政等の還るを送らしむ。因って臺に詣り、男女生口三十人を献上し、白珠五千孔・青大勾珠二枚、異文雑錦(ざっきん)二十匹を貢す。

右の二文について、わたしは疑いをいだいていた。“Aの「天子に詣る」と の「臺に詣る」と、この両者は実質上、同一の意味をしめしているのではないだろうか”と。まさかBの場合、“宮殿には行っても、天子には会わぬ”という意味ではなかろう。その国の住民の場合ならともかく、外国からの使臣の場合、当然“天子に拝謁して献上物を捧呈(ほうてい)する”のが正規の礼儀だ。とすると、この場合は実質上「天子=臺」に近いのではないかという疑いだった。しかし、それはなお、わたしの心中の推測にとどまっていた。だから、第一書ではこの「臺」をあくまで“天子の宮殿とその直属政庁”という理解にとどめたのである。

わたしにこのような疑いを抱かせた、もう一つの理由は次の資料だ。

○臣松之、案ずるに、魏臺、物故の義を訪う。高堂隆答えて曰く、「之を先師に聞く。物は無なり。故は事なり。復(また)事に能(よ)くする無きを言うなり」と。〈「物故」は“人の死”を言う〉

(蜀志一、裴松之注)

右で「魏臺」は「訪う」という動詞の主格だから、当然“人間”をさしている。宮殿や政庁などではない。ところで、相手の高堂隆とは、『魏志』(二十五)に出てくる人物である。義を以て正諫(せいかん)する老臣として著名だ。客気の魏の明帝に対し、事あるごとに諫言し、戒めた事績がのせらている。さすがの明帝も、いつも正論を吐く彼の前では、いささか“頭があがらなかった”ようである。だから、右の「魏臺」とは、当然、明帝だ。つまりここでは「臺」は“天子自身”を指す用法なのである。これはちようど後代の「殿様」「殿」といった言葉で、その御殿の主人公を指す、あれと同じ用法なのである。

だが一つ、史料上の難点があった。それは右が「裴松之案ずるに」とあるように、五世紀の裴松之の“地の文”の形で書かれていることだ。問答という、文章の形式からして、当然“魏代の記録”を背景にしているとは思われるものの、もう一つ、確証がなかった。

ところが、この問題を解決すべき史料が見出された。『隋書』の経籍志(二)だ。

○魏臺雑訪議 三巻 高堂隆撰。

この本の著者は高堂隆だから、当然三世紀魏代の本だ(彼は魏代に死んでいる。卑弥呼と同世代の人である)。この本の題名に出てくる「魏臺」。これこそ裴松之の文の背景なのである。『隋書』礼儀志(七)にも、引文がある。

○魏臺訪議に曰く、「天子、五采(さい)・玉珠、十二を以て之を飾る」と。

これは明白に直接引用だ。「魏臺」(明帝)の問いに答えた、高堂隆の「答え」を引文したものと思われる。これに対し、裴松之の場合、魏臺の質問文を要約して「物故」問題だけ抜き出したため、「魏臺(雑)訪議に曰く」という直接法の形にしなかったのであろう。

さて、この「魏臺」の「魏」とは、必ずしも「魏晋朝」の「魏」つまり国号ではない。「魏闕ぎけつ 宮門外の双闕。転じて、朝廷をいう」。

○心は魏闕の下に居る。(『呂覧』審為)

○朝廷、魏闕と曰(い)う。(『故事成語考』宮室)

この「魏」は“魏魏(=巍巍)高大のさま”である。この「魏闕」のことを、高堂隆は「魏臺」と言っているのだ。漢代に朝廷のことを「闕」と言った。それに代わって魏代には「臺」と言った。その変遷に対応した表記なのである。そしてこの表記をもって高堂隆は、その中の君主たる明帝その人を指示する、代名の辞として使用しているのだ。

こうしてみると、魏代には「天子」自身のことを「臺」と称した。その第一史料が右の本だ。高堂隆は魏朝最高の名臣だから、その使用例は、断乎たる重味をもつ。こういう魏晋朝の空気の中で、高堂隆のはるか下位に位置する史官たる陳寿たち、彼等が夷蛮の国名に対し、どうしてこの至尊指称の一字を用いて、「邪馬臺」などと書きえたであろうか。断じて否!

ここに「邪馬臺、原形」説は、第一書にもまして、決定的に拒否されざるをえないのである。この明々白々の道理を回避して、(この道理への反論を行ないえぬまま)なお、「邪馬臺(台)」の名を使いつづける人々は、もはや率直なる学問探究者の名に価いしない、そう言っても過言ではないのではあるまいか。

「イ妥*」と「倭」の異同

氏の第二の力説点、「イ妥*」と「倭」の異同問題に入ろう。

氏によれば、「糸委*」と「綏」(『干禄字書』)、「才委*」と「才妥*」、「糸委*」と「綏」(『五経文字』)は混用文字であり、さらに『大宋重修広韻』の「才委*」の項には「俗に才妥*に作る」とある。すなわち「委」と「妥」とは混用されている。だから、両字を峻別(しゅんべつ)する古田の議論は「野暮な話である」と説かれた。

才妥*は、手(JIS第4水準、ユニコード624C)編に妥。JIS第4水準ユニコード633C

才委*は、手(JIS第4水準、ユニコード624C)編に委。JIS第3水準ユニコード637C

糸委*は、糸編の委。JIS第3水準ユニコード7DCC

食委*は、食編(ユニコード2967F)に委。ユニコード9927

なるほど、もし氏の言われる通りであったなら“『隋書』には「イ妥*国」と「倭国」と二国が記されている”というわたしの立論は、その史料的根拠を失うこととなろう。ところが、氏の論議には方法上重大な欠落点がある。字書類に対する氏の右の見解が正しかったとしても(この点、後に検証する)、それは要するに“一般論”だ。肝心の『隋書』において、果たして「委」と「妥」の両字が本当に混用されているか、否か。その実証こそ眼目だ。 ーーそれが欠けているのである。

では、『隋書』中の全事例〈計、二七九個〉を左に表示しよう。

一、(1) 委、一三〇個。 (2)妥、 五六個。

二、(1)糸委*、 九個。 (2)綏、 六二個。

三、(1)食委*、 二個。 (2)餒、 六個。

四、(1) 萎、 一個。

五、(1) 倭、 二個。 (2)イ妥*、 一一個。

左に各文例と解説をしめそう。

一(1)〈委〉(a)高祖、弥(いよいよ)意を頴*(えい =高頴*。人名)に属(しょく)し、委(ゆだ)ぬるに心膂(しんりょ)を以てす。(列伝六、高頴*伝)

頴*は、示の代わりに火。

(b)委曲蛇形(だけい)。〈委は“まげる”意〉(煬帝紀ようだいき下)

(c)紅腐の粟(ぞく)、塞下(さいか)に委積す。〈委積は“あつめたくわえる”意〉(煬帝紀下)

(2)〈妥〉何妥、字(あざな)は栖鳳(せいほう)。西城の人なり。(列伝四十、儒林伝)

「委」には「ユダネル」「ステル」「タマル」「オク」「シタガフ」「フス」「マゲル」「ヤスラカ、ヤスンズル」等、各種の意味があり、『隋書』各巻に頻出する。ところが、そのいずれにおいても、「妥」と書いているものは絶無である。

これに対し、「妥」もかなりの数が出現しているが、そのすべてが隋代の著名の儒学者「何妥」の名を指すものである。そしてそのいずれにも「委」という表記は絶無だ。この両宇の表記例からみて、『隋書』が藪田氏の推定に反し、両字を明白に区別し、まぎらせていないこと、一点の疑いもない。氏の推論は、全く史料事実に反していたのである。

糸委*は、糸偏の委。JIS第3水準ユニコード7DCC

二、まず「糸委*」の実例をすべてあげよう。

翠糸委*(1)、鈴糸委*(2)、鈴及び糸委*、翠羽を以て糸委*と為す(1)。

すべて「かんむりなどのたれひも」の意だ。これに対し、「綏」の場合は次のようだ。1).官名。綏戒将軍等(20)。 2).地名。綏州等(19)。 3).ヤスンズル。仰いで霊志を綏んず(15)。 4).旌のたれ毛。大綏・小綏(2)。 5).人名、成公綏(2)。 6).シリゾク。交綏(1)。

これらの場合、一切「糸委*」字は用いられていない4).は「たれひも」の場合と共に通例は「糸委*」と混用しうる意味だ)。さて、官名・地名の場合、「ヤスンズル」の字義と見られる。とすると、1).,2).,3).総計五十四個は「ヤスンズル」の意と見られる。ところがそのさい、「糸委*」は一切用いられていない。ゆえに一般的な「糸委*=綏」混用説は、ここでも明白に否定される。

三、右と異なるケースは、「食委*」と「餒」だ。共に「ウエル」の意をもつ。『隋書』に出現するのは、いずれもこの意義だ(従って実際問題として、そのいずれが使われていても、それを「他の字の代わり」と考える必要はない)。全例をあげる。 ーー 1).〈食委*〉「凍食委*」(1)「食委*疾」(1)。 2).〈餒〉「飢餒」(2)。「凍餒」(3)。「兵餒」(1)。「餒棄」(1)。

四、〈萎〉哲人、萎して、微言絶ゆ(1)。(経籍志一)ここにも「委」と「妥」の混用は見られない。

以上、“『隋書』は決して「委」と「妥」を漫然と混用していない”。その事実が立証された。従って藪田氏の推測は、直接の史料事実によって明白に否定されたのである。

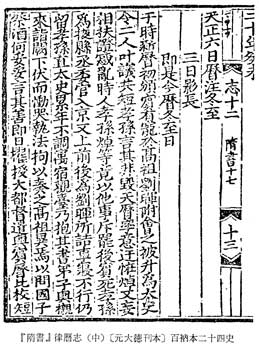

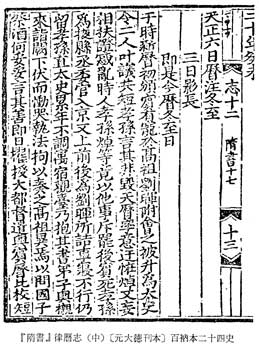

次の写真を見よう。「委」と「妥」とが同一紙葉の中に、隣接しながら別々の形で版刻されている、この一片の写真によっても、必要な立証は明確に存在していたのである。

さらにふりかえれば、八個の「イ妥*」字の叢出する倭国伝内に「云、委我弟」(云う「我が弟に委(ゆだ)ねん」と)の一句がある。ここでも「委」は決して「妥」とは書かれていない。この一点によってみても、『隋書』において「妥」と「委」は混用されていない、その事実は明瞭だった。そして今、『隋書』全体の全用例もまたそれを裏づけしたのである。

次に藪田氏の三種の唐・宋代字書類の処理の仕方自体にも、問題のあることを指摘したい。たとえば、『広韻』。氏は『才委*』項に「俗に才妥*に作る」とある点に着目され、「このように『才委*』と『才妥*』は混用されていた」と言われた。しかし、『広韻』には無論「委」項(上平声及び上声)も「妥」(上声)項もある。しかし、そのいずれの項にも「両者混用」しうる旨は記されていない。また「倭」項も三か所出現する。〈上平声〉慎皃。〈下平声〉東海中国。烏禾切七。〈上声〉倭堕。又烏戈切。ところが、そのいずれにおいても「イ妥*」と混用しうる旨の表記はない。このような『広韻』の史料事実自体を重んずる限り、「才委* ーー 才妥*」間の俗用関係等を抜き出して「扁は問題でない」と称して「委 ーー 妥」「倭 ーー イ委*」すべて混用できるように説かれたことは、この『広韻』自体の主張点を“漫然と拡大し、恣意をもって変質せしめた”ものではなかろうか。事実、『広韻』の主張点(「委 ーー 妥」「倭 ーー イ妥*」間の混用を全く説かぬ点)は、ほぼ同時代の史書たる『隋書』のしめした先記の全史料事実とピッタリ一致していたのである。

『干禄字書』や『五経文字』の場合もまた、「委 ーー 妥」や「倭 ーー イ妥*」間の混用を説かぬ点、『広韻』と変わるところはない。失礼ながら藪田氏は、わたしの論証を非とするために、いささか我田引水の字書利用法に陥られたのではないだろうか。

『北史』と『南史』の「イ妥*」と「倭」

第三の問題は、『北史』と『南史』の異同だ。両書は同じ李延寿の著述である。それなのに『北史』の方は表題が「イ妥*国伝」で、出現例八個とも、すべて「イ妥*」だ。これに対し、『南史』の方は「倭国伝」だ。出現例十二例とも「倭」なのである(いずれも百衲本二十四史所収、元大徳刊本)。

藪田氏はこの点を突いた。『南史』の冒頭に「倭国。其の先、出づる所、及び所在、事は北史に詳し」とあるのを指摘し、「北史 ーー 南史」は相関しているから、これこそ「イ妥*=倭」の証拠とされたのである。まことに興味深い論点だ。しかし、遺憾ながらここでも藪田氏の看過されたのは、両書の内容それ自身の検証であった。左に構成内容をしめそう。

まず、『北史』。

1).『三国志』の行路記事。〈三世紀〉

2).『後漢書』の光武帝・安帝時貢献記事(「イ妥*奴国」と記す)。〈一〜二世紀初頭〉

3).『三国志』の貢献記事(卑弥呼と「臺与」)。〈三世紀〉

4).〔挿入文〕「其の後、復(また)男王を立つ。竝(なら)びに中国の爵命を受く。江左、晋・宋・梁・朝聘絶えず。陳の平らぐに及び、・・・(隋書記事へつづく)」〈五世紀の要約〉

5).『隋書』のほぼ全体の記事。〈七世紀前半〉

次に『南史』。

1).『三国志』の産物・風俗記事。〈三世紀〉

2).『宋書』のほぼ全体(倭の五王の貢献記事と倭王武の上表文)。〈五世紀〉

3).『南斉書』の授号記事(倭王武)。〈五世紀〉

4).『梁書』の授号記事(同右)。〈六世紀初頭〉

焦点は、次の各欠如部分だ。 ーー“『北史』は『宋書』(五世紀)の記事を欠き、『南史』は『隋書』(七世紀前半)相当の記事を欠いている”のである。考えてみれば、これは当然だ。なぜなら、『宋書』の記事(倭の五王)は“南朝にのみ関する”ものであり、『隋書』の記事は“北朝系の隋にのみ関する”ものだからである。この視点から「国号の差異」問題を見つめよう。

「イ妥*国」という国号は、『隋書』にはじめて出現する。そこで、『隋書』は“『後漢書』 ーー『三国志』相当の記事”をも、「イ妥*国の歴史」の一齣(ひとこま)として叙述したのである。「イ妥*奴国」の表記は、その好例だ。これをうけついだのがすなわち、この『北史』なのである。

ところが、“『宋書』 ーー 『南斉書』 ーー 『梁書』相当記事”で終わっている南朝側では、「イ妥*国」などという国号には“およそお目にかかったことはない”のだ。すべて「倭国」だった。だから『南史』では、一貫して「倭国の歴史」の一齣として処理したのである。すなわち、李延寿が『北史』と『南史』で、それぞれ「イ妥*」と「倭」とに書き分けたのは、決して“漫然たる混用”の類ではない。逆に“厳密なる峻別(しゅんべつ)”の表記なのだ。この点、『隋書』における「イ妥*国」と「倭国」の峻別という表記例と、ここでも軌を一にしていたのである。

考えてもみよう。この『北史』『南史』とも、元大徳刊本だ。つまり同一刊本である。それなのに(かりにいくら「混用字」だったにせよ)、「イ妥*」と「倭」に両著述で版刻し分ける、というのは、何とも“気まぐれすぎる”ことではあるまいか。この不自然さ、という事実に藪田氏は深く目をそそぐことなく、いたずらにわたしの説への論難に奔(はし)られたようである。

「遂に絶つ」の主体は何か

第四は、「此の後、遂に絶つ」問題だ。『隋書』イ妥*国伝の最末尾は、この話で結ばれている。大業四年の項だ。それなのに、同じ『隋書』帝紀(煬帝紀上)で、「大業六年春正月」の項に「倭国」の貢献記事がある。この一点をとっても、「イ妥*国」と「倭国」は別国だ。 ーーわたしは第二書でそのように論証した。これに対し、藪田氏は次のように言われる。「大業四年の後朝貢があっても、それを通常儀礼的な小事として省き、『此後』をずっとあとの意味で書いたのかもしれない。おそらくイ妥*国伝の文意は、彼我国使の来往のごときが、その後はなかったというのであろうか。方物貢進のごときは一方的のもので、中国としては蛮夷の普通当然の礼儀にすぎなかった」つまり、要旨は次の二点だ。

1).大業四年項に「此後遂絶」とあっても、実際は大業六年よりのちのある年を「基準点」として、「此後」と言ったものかもしれぬ。

2).「絶」といっても、「彼我国使の来往」に関することであって、「方物貢進」は継続していてもさしつかえない。つまり、この「絶」の対象はイ妥*国伝や『日本書紀』に現われた“隋使来訪”を指すものであり、「夷蛮→隋」の一方的な「方物貢進」の類ではない。

右の1).については、失礼ながら、氏の都合にあわせた“単なる想像”としか言いようがない。『隋書』がこのように“杜撰ずさんな”構文を行なっている、という氏の論証は、何もない。ないどころか逆に、別の個所(同号四八ぺージ)では「『隋書』が編修に非常に慎重であったことには定評がある」と平気で書いておられる。甚だしい矛盾だ。

これに対し2).の方は、『隋書』における「絶」の用字法の問題だから、的確に検証できる。『隋書』には四夷蛮伝がある。東夷〈六国〉、南蛮〈四国〉、西戎〈せいじゅう 二十三国〉、北狄〈ほくてき 五国〉の計三十八国だ。その中の「絶」の用例を左にあげよう。

1、(大業)十年、復(また)使を遣わして朝貢す。後天下乱れ、使命遂に絶つ。(百済)

2、(大業二年)爾(これ)より、遂に絶つ。(流求国)

3、(大業四年)是(ここ)に於て宴享を設け、以て清を遣わし、復使者をして清に随ひて方物を来貢せしむ。此の後遂に絶つ。(イ妥*国伝)

4、高祖既に陳を平(たいら)ぐ。乃(すなわ)ち使を遣わして方物を献ず。其の後朝貢遂に絶つ。仁寿の末、上、大将軍劉方を遣わし、・・・元を撃つ。(中略)梵志(ぼんし)(林邑王)其の故地を復し、使を遣わして謝罪す。是に於て朝貢絶えず。(林邑)

5、大業十二年、使を遣わして貢献す。帝之(これ)を礼すること甚だ厚し。其の後亦絶つ。(真臘)

6、大業十二年、使を遣わして朝貢す。後遂に絶つ。(婆利)

7、漢氏、初めて西域を開き、三十六国有り。其の後五十五王を分立し、校尉を置く。都護以て之を撫納(ぶのう)す。王葬簒位(おうもうさんい)、西域遂に絶つ。後漢に至り、班超通ずる所の者五十余国、西、西海に至る、東西四万里、皆来り朝貢す。(西域伝、序文)

8、大業年中、相率いて来朝する者、三十余国。帝因(よ)りて西域校尉を置きて以て之に応接せしむ。尋(つ)いで中国大乱に属し、朝貢遂に絶つ。(同右)

9、(開皇)十六年、・・・子弟を遣わして入朝謝罪す。・・・是より朝貢絶えず。(党項)

10、大業中、始めて使を遣わし、方物を貢す。後、遂に絶つ。(康国)

11、大業五年、使を遣わして貢献す。後、遂に絶つ。(安国)

12、開皇六年、使を遣わして朝貢す。其の後、遂に絶つ。(女国)

13、是に於て朝貢遂に絶つ。・・・是に由りて朝貢遂に絶つ。(突厥)

以上の事例を検証すると、そのほとんどの国には“隋使が訪問した”記事は全くない(「百済伝」(大業七年)に「(煬帝)尚書起部郎、席律を遣わして百済に詣(いた)らしむ」とある)。たいていの国々は記事量も少なく、簡潔で、「隋使派遣」の気配すらないのだ。従って「絶」の内実を“隋使派遣の有無に求める”という藪田氏の臆測(おくそく)は、全く史料根拠をもたないのである。逆にこの「絶」の語は、いつも夷蛮側の「遣使貢献」をしめす語を承けて使用されている。すなわち、この語(従来の慣例通り一応「絶つ」と読んだが、「絶ゆ」と読む方がより的確であろう)はまぎれもなく“隋朝への貢献が絶えた”ことを示す慣例表現なのである。

この点をさらに明瞭にしめすのは、7の例だ。王葬時代、西域の三十六国・五十五王について「遂に絶つ」と書かれているのであるが、この国数・王数から見ても、また後漢代の復活を「皆来り朝貢す」と記していることから見ても、「絶」の内容がこれらの国々からの、いわば一方的な「方物貢進」の事実を対象としていることは、これを疑いえない。

また8で「中国大乱」のために「朝貢遂に絶つ」とある点からも、「絶」の用字法は疑いようもなく明晰(めいせき)である。

この点、実はイ妥*国(3)の場合も、その文脈を静かに見つめると、「来貢方物」の語を承けているのであるから、この「絶」の内容が「方物貢進」に関するものであることは、すでに明白だったのである。

以上、四夷蛮伝の全体からも、イ妥*国伝の文脈自体からも、ともに藪田氏のような臆測は全く根拠がない。すなわち、イ妥*国伝の「イ妥*国」と、煬帝紀上に二例出現する「倭国」と、この二国が別存在であること、この厳然たる事実は、誰人といえどももはや否定することはできない。

藪田氏の誤解について

主要問題は終わった。その他の問題に簡明にふれよう。第一は、藪田氏の誤記・誤解等に類するものだ。

氏は冒頭でわたしの説を次のように紹介された。“いわゆる「邪馬台国」は『三国志』魏志の倭人伝に記す「邪馬壹国」を誤伝したもので、その誤伝は『三国志』よりも二世紀後出の『後漢書』「倭伝」にはじまる”と。

わたしの立場は右と異なる。『三国志』の「邪馬壹国」は三世紀の表記であり、『後漢書』の「邪馬臺国」は五世紀の表記である。それぞれ正しい(第二書)。右の「誤伝」説はわたしに存しない(この点「邪馬壹国の史料批判」〈『邪馬臺国の常識』毎日新聞社刊〉に詳記)。

また氏は言われる。「古田氏は范(はん)の『後漢書』は“産物、風俗等の記事も、ほとんど『三国志』の文面の換骨奪胎だ。まさに公然たる盗作である”と極言されているが、とんだ見当ちがいである」と。しかし、わたしの文章は次のようにつづく。「だが、むろん、『三国志』は一般周知の史書である。だから“前代の史書を継承して記述した”というべきかもしれぬ。事実、唐・宋代の史書にもこの方法は一般化している」(第一書六二ページ)

つまり“現代人から見れば一見「盗作」かと思うかもしれないが、実際はそうではない”中国史書の「承前」(前代の書をうけつぐ)という記述法なのだ。これがわたしの文意だ。氏の引用は不適切である。わたしは目下「盗用」問題(高木彬光氏『邪馬台国の秘密』光文社版による)の被害者の場に立たされているので、特に誤解なきよう、この点明記する。

また氏は、右の点についてさらに言われる。陳寿と“范曄(はんよう)の『後漢書』が承述したのは『三国志』だけでなく、呉や晋朝に成立した、後漢を対象とした史書類だ。それなのに「陳寿→范曄」間の継受と変改だけを古田が説くのは「中国史学史を無視したもの」である”と。

この“大仰(おおぎょう)な”論断にもかかわらず、これもまた氏の完全錯認だ。わたしが第一書(六〇〜六二ページ)に十個の実例をあげて二書間の関係を具体的に指摘したのは“『三国志』倭人伝→『後漢書』倭伝”間の関係だ。これを氏は一般的な「『三国志』→『後漢書』」間の問題ととりちがえられたようである。氏が『隋書』経籍志から抜き出して名前だけ提示された“後漢を対象とした史書類”はほとんど(他書中の引用以外)現存しない。従ってそれらの書の中にはたして「倭伝」の類があったか否か、またあったとしてもどのような内容だったか、実証的に確認しようがないのだ。だから「推測の域を出でず」か「何等事実関係を確認し、明証したものでない」も論難は、氏自身の立論への評語とするとき、はじめて適切ではあるまいか(なお、勅命をうけ右の史書類を実際に大量に引文し、精密に注記した人こそ、范曄と同時代の裴松之である。その『三国志裴注』は、先記のように「邪馬壹国」という本文に対し、何等の異文をも注記していない)。

また、先にのべたように、氏は『干禄字書』に「糸委*、綏」の正俗関係が記されている、と書かれた。ところが、実際にこれを検したところ、全く存在しなかった(武英殿聚珍版書本、『説郛』所収本、宝永四年版〈宮内省寄贈本〉、明治十三年版本、京大所蔵写本〈百々復太郎寄贈本〉等の各本を検したが、いずれにも見出すことができなかった)。あるいは同書中に「食委*・餒上奴罪・反・下於偽反」として両字別音たるをしめしたものを誤記されたのではなかろうか。

また氏は元代の『文献通考』の注記中に「邪馬維」とあるのを見出して次のように言われた。「注は全く南宋版『魏志』に拠ったものと見なければならない。このことは『邪馬壹』が南宋版『魏志』に初出したことを暗示しよう」と。つまり、元の学者馬端臨がはじめて「邪馬維」という注記を行なっている。これは「邪馬壹(あるいは「一」)」の文面が新しい(南宋以後)証拠だ、とされるのだ。しかし、これも氏の錯認である。左を見よう。

A 其大委王居邪馬臺国 (『後漢書』)

案今名邪摩惟音之訳也 〈李賢注〉

B 其大倭王居邪馬臺国

按今口ママ邪摩維音之訛也 (『文献通考』)

右によって明白なように、馬端臨は『後漢書』の李賢注(唐初、儀鳳元年、六七六)を転載した。そのさい「惟→維」と変化しているだけなのである(両字は同音同義)。だから、これを元代の注と見なし、「南宋本の影響」を云々された氏の議論は全く見当はずれだ(李賢注については別稿に詳論する)。

また氏は、“裴世清来訪”の記事について、一方では「よって『倭国伝』の記載と『煬帝紀』の記載とは少しも矛盾しない」と言いながら、他方では、『日本書紀』の記事が煬帝紀の記事に合わない点については、『日本書紀』が「未曾有(みぞう)の盛儀を誇大に記したもの」であり、「唐家興隆後に作為したものであろう」から、彼此(ひし)合わなくてもさしつかえなし、とされる。このように、合えば「矛盾なし」と言い、合わなければ“片方の作為”だから「矛眉さしつかえなし」と称する。こんな“自由無擬(むげ)」の論法”が論者に許されるなら、本来“両者対応の有無を検する比較論”など、はじめから無意味である。

また氏は「『邪馬臺』という漢名がわが国に伝わって、それによって『やまと』という和音を作った」と言われる。「臺」という漢字を“訓読み”で「ト」と読んだのが「ヤマト」という和名のはじまりだ、というのだ。だが、この立論も、全くの臆測にとどまり、一片の実証すらない。

また氏は南宋版「邪馬壹国」の字面の“生じた理由”として、次のようにのべられた。

“ある南宋代の学者(校定者)がいた。彼は熾烈(しれつ)な「攘夷じょうい思想」の持主だった。そこで「その彼が東夷もまた憎しとして『邪馬臺』なる国名中の一字を書き替えたのではなかろうか」そして彼は「臺」が賎者を意味することを知らなかった。もしくは「激情の前に忘却してしまった。でなければ、このような子供っぽいことはしなかったであろう」さらに彼は『魏志』に本来あった「聞其旧語。自謂太伯之後」の一句を削った。それは「東夷の一国が周王の後裔とは生意気千万」と考えたからであろう”と。では、左の史料事実を見よう。『後漢書』の「南宋紹興本」にハッキリと「邪馬臺国」とある。また『漢書』地理志の「北宋景祐本」に「南蛮」たる粤地(えつち)について「其の君、禹(う)の後、帝少康の庶子と言う」とある。氏の臆説はここでも簡明に否定せられている。

第二に、氏の反論中、わたしの既刊論文等(氏の論点につき、すでに詳論したもの)を看過された諸点がある。以下摘記する。

1).唐宋代史料(『隋書』『梁書』『太平御覧』等)中の「邪馬臺国」表記、及び通典の「倭面土」表記について。 ーー「邪馬壹国の史料批判」に詳述。また「九州王朝の論理性」(「東アジアの古代文化」一九七五年爽秋号)も参照。

2).「臺と壷と壹」間の錯誤について。 ーー「邪馬壹国への道 ーー榎一雄氏に答う」(一九七三年九月十〜二十九日、全十回、読売新聞に「邪馬壹国論」として掲載。また『邪馬壹国の論理』朝日新聞社刊、所収)

3).「一大率」の中国(帯方郡)側派遣説について。「邪馬台国論争は終った」(「別冊、週刊読売」一九七五年七月。右の『邪馬壹国の論理』所収)

藪田氏への質問

以上、反論を終えた。ただ一つ、特記することがある。『隋書』煬帝紀上の「二月」(壬戌)としてわたしが第二書(三〇五〜三〇七ぺージ。角川版訂正ずみ)に書いたのは、「三月」のあやまりだ。氏の御指摘に深く感謝させていただく(ただ、この記事の「イ妥*国」〈大業四年項。当然「大業六年項の倭国」と同一国である〉を倭国伝の「イ妥*国」と同一とする氏の論点については、同(どう)じえないこと、先記のようである)。

さて、終わりにわたしから藪田氏に向かって、左の五点を質問したい。

(一)わたしは第一書において「魏晋朝の短里」という新概念を提出した。“魏や西晋では、漢代の約六分の一に当たる短里(一里=約七五メートル)が使用されていた。『三国志』もその里単位にもとづいて記述されている”と。もし、この命題が正しければ、従来の論議は一変するであろう。一方では「帯方郡治と女王国との間、一万二千余里」によって近畿に到達することは到底不可能だ。他方では榎一雄説のような計算方法(短里値「千五百里」を漢・唐の長里値による「一日五十里」の行程日数で割り、「陸行一月」を算出する)も全く不可能である。

藪田氏には『中国古尺集説』(綜芸杜刊)の著述がある。中国の距離単位の専門家たる氏の御批判を待つ(「魏晋(西晋)朝短里の史料批判」「邪馬台国論争は終った」〈いずれも『邪馬壹国の論理』所収〉参照)。

(二)『宋書』、倭王武の上表文の中の「帝(順帝) ーー 臣(武)」の使用法から見ると、この文中の夷蛮表記(衆夷・毛人)は、帝の居所(建康)を基点として理解せねばならぬ。これがわたしの第二書の論証の一焦点だ。『三国志』と『隋書』を結ぶ要(かなめ)として逸することができぬ。氏の反論を待つ。

(三)『隋書』イ妥*国伝を『日本書紀』推古紀と結ぶ上で、幾多の難点がある。たとえば(1).イ妥*王の多利思北孤たりしほこは男性、推古は女性。(2).イ妥*国の中枢山河として阿蘇山を記載(この点「古代船は九州王朝をめざす」に詳論、本書二六九ぺージ参照)。(3).イ妥*国伝中の裴世清の行路記事は「竹斯国・秦王国」どまり(同上)、等だ。氏の反論をえたい。

(四) 『旧唐書』は明確に「倭国」と「日本国」を別記し、「四面に小島、五十余固」(倭国)と「其の国の界、東西南北各数千里」(日本国)と、境界まで各々別あつかいだ。この点、氏はいかに解されるのだろうか。

(五) わたしの「近畿天皇家に先在した九州王朝」という新命題に立つとき、従来の『記・紀』解読上の難点が次々と解決する。これを論証したのが第三書『盗まれた神話記・紀の秘密』だ。第一・第二書と不可避の関連をもつ。氏の克明な御批判をお願いする。

最後にのべたいことがある。学問上の論争は私怨(しえん)ではない。過剰の揶揄(やゆ)は真摯(しんし)な討論をそこなうものではあるまいか。明治生まれの老大家に対し、失礼とは存じながら一言付記させていただく。

〈補論一〉

直木氏はこの一句の前提として「『邪馬壹』とする三国志の刊本が十二世紀のもので、三国志の原本そのものではなく、五世紀や七世紀に書かれた後漢書や梁書などが『邪馬臺』と記しているのだから、古田説の『邪馬壹』が絶対に正しいと断言することはまだできないが」とのべておられる。この論点に対するわたしの答えが「邪馬壹国の史料批判」(先記)と共に本稿自身である(なお、直木氏は、『三国志』では「刊本時点」を、その他では「著作時点」をあげておられる。しかし厳格な史料批判の立場から検証し、比校しようとするならば、同じ“刊本同士”でなければ、論証の論理上、不公平である。「刊本時点」では、『後漢書』〈宋紹興本に北京図書館蔵本配補〉『梁書』〈宋の蜀大字本に涵芬楼蔵元明逓修本配補〉『隋書』〈元大徳刻本に北京図書館・江蘇省立国学図書館蔵本配補〉『北史・南史』〈元大徳本〉〔いずれも百衲本二十四史所収〕であるから、大異ない。むしろ、南宋本二本〔紹煕本と紹興本〕の配補された『三国志』の方が優秀とさえ言えよう)。

〈補〉

『隋書』中の「倭国」史料及び「イ妥*国」史料(イ妥*国伝以外)のすべてを左に掲載する。

〔倭国〕

一、(大業四年三月)壬戌。百済・倭・赤土・迦羅舎国、並びに使を遣わして方物を貢す。(煬帝紀上)

二、(大業六年春正月)己丑。倭国、使を遣わして方物を貢す。(煬帝紀上)

〔イ妥*国〕

一、始めて開皇の初め、令を定め、七部楽を置く。一に曰く、国伎、二に曰く、清商伎。三に曰く、高麗伎。四に曰く、天竺伎。五に曰く、安国伎。六に曰く、亀茲伎。七に曰く、文康伎。又、雑(まじ)わりて疎勒、扶南、康国、百済、突厥、新羅、イ妥*国等の伎有り。(音楽志下)

二、其の人、雑わりて、新羅・高麗・イ妥*等有り。(百済伝)

三、明年(大業四年)帝復(また)寛(朱寛。人名)をして之を慰撫せしむ。流求、従わず。寛、其の布甲を取りて還る。時にイ妥*国の使、来朝す。之を見て曰く、「此れ、夷邪久国人の用うる所なり」と。(流求国伝)

『邪馬一国の証明』 へ

邪馬台国論争は終わった=その地点から(『続・邪馬台国のすべて』)朝日新聞社 ヘ

邪馬壹国の史料批判(『邪馬台国の常識』松本清張編 毎日新聞社)ヘ

『よみがえる九州王朝』 へ

『古代の霧の中から』 へ

『邪馬壹国の論理』へ

ホームページ へ

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。

Created & Maintaince by“ Yukio Yokota“