『ここに古代王朝ありき』(目次) へ

『「邪馬台国」はなかった』へ

神武古道ーー歴史学の本質 古田武彦(『新・古代学』第六集)

古田武彦

時の歩みをしばしめぐらして、近畿大和の古冢(弥生)時代への探究に入ろう。中国からの渡来鋳鏡者集団が河内に向かう(これは古墳時代だ)、それをずっと遡る時期。

そこ、近畿の古冢(弥生)期は銅鐸圏だった。大型の異形の楽器。それが“祭祀用”に使われていた。

今ここで“祭祀用”と言ったのは、従来の考古学者の「評価」によったものだ。“共同体の祭器” ーーそう言ってきたのである。

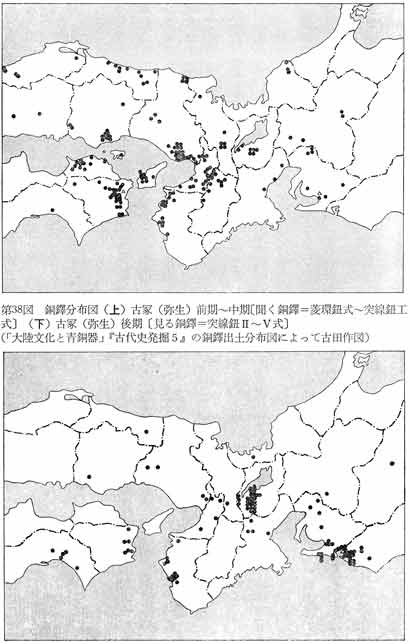

けれども、この定義は、あとでもう一度再検討しよう。ともあれ、この銅鐸の分布図を古冢(弥生)中期と古冢(弥生)後期の二つに分けて観察してみると、興味深い特徴が見出される(第38図・(上)(下) )。

まず「中心部分」の変動。(上)では、大阪湾岸から小豆島の近辺までが中心だ。これに対し、(下)ではその様相が失(う)せ、代って濃密集中地が次の三つに分れる。一は、滋賀県野洲町付近、二は、浜名湖付近、三は、紀淡海峡両辺(徳島と和歌山)である。明らかに中期末、後期初頭のころ、銅鐸圏内に大きな変動がおこったことが知られる。

そう思って二図を見較べると、さらに刮目(かつもく)すべきちがいに気づく。「大和の空白」だ。第38図(上)では、大阪湾岸の連らなりとして、大和(奈良県北部、現在の奈良盆地)には、かなりの中期銅鐸が出土している。これに対し、第38図(下)になると、ここに全くない。これは奇妙だ。今のべた「中心部分変動」の問題からしても、その新しい三濃密地域の地理的中心が、ほかならぬこの大和であるだけに、この奇妙さはきわだっている。

この古冢(弥生)後期の銅鐸の大和空白現象については、もちろん従来の考古学者も注目してきた。そして次のような説明を与えてきたのである。“大和には、弥生後期にいたって、社会組織と文化がいちじるしく進展し、ここに統一権力が発生した。だから「古き共同体の遺物」たる銅鐸など、必要としなくなったのだ”と。

では、この仮説(従来説)を検証しよう。

第一、もしかりに右の仮説のようだったとしよう。では、その新しい統一権力の主人公たちは、新時代にふさわしい「新しい銅器」を作っただろうか。 ーー何もない。古冢(弥生)後期の大和には、若干の銅の鏃(やじり)などのほか、新銅器は一切出土しないのである。これは不審だ。

第二、この点、「銅材料」の問題を考えると、いよいよ不審は増大する。なぜなら、先の第38図(上)を見ても、おびただしい量の銅だ。これらを作るに要した銅材料は並大抵の量ではないであろう。まして現存の出土物は当時実際に作られた銅鐸全部から比べると、五分の一、十分の一といった、一部分でしかないことは疑えない。とすると、ますます当時(古冢=弥生中期)作られた全銅鐸、それをささえた銅材料の全量は、おびただしいものとなろう。これら銅材料が輸入によるものだったにせよ、国内産のものだったにせよ、右の事実そのものは動かない(この点、後述)。とすると、これらの厖大(ぼうだい)な銅材料入手権は、当然、新しい大和なる統一権力者の手ににぎられたこととなろう。それなのに、なぜ、彼等は「銅器」そのものを作ろうとしないのか。これは、右の仮説に立つ以上、解きがたい謎だ。

第三は、鉄器の問題だ。

“大和なる新たな統一者は鉄器を愛用した。だからもう「古き金属器」たる銅器など、作る気がしなかったのだ”。 ーーもし、こう言えるなら、一応なっとくできる説明だ。しかし、残念なことに、古冢(弥生)中期の大和には、「鉄器」が全く出土しないのだ(鉄のサビか否かで問題になった一例があるだけだ)。九州には古冢(弥生)中期から、あれほど鉄器がぞくぞく出つづけているのに(この鉄については、大和では「中期」には出て、「後期」になって出なくなるなどといったていの話ではない。古冢全期を通じて全く出ないのだ)。だから、右の説明も、全く成り立たないのである。

第四、したがって近畿大和の「古冢(弥生)後期」は、一言で言えば「無金属地帯」なのである。材料的には、「土と石と木」つまり縄文の世界に逆もどりしている。いわば「亜縄文期」のていだ。もちろん、土器自体で言えば、中期より、この後期の方が、様式は発展しているのである。それなのに、材料の上では、右の通り。何とも不可思議だ。“たまたま、大和の統一権力者は、金属をきらい、「土と石と木」を愛好したのだ。いわば「自然に帰れ」といった風に”。もし、誰人かあって、このような説明をしたとしよう。こんな子供だましの説明で、大の大人の誰がなっとくできようか。いや、先入観なき子供こそ、このような説明に対して、真っ先きに疑いの目を向けるにちがいない。

以上のように、いずれの点から見ても、従来考古学界の定説の観を呈してきた、この「大和先進統一権力発生論」の仮説は、あたかも「裸の王様」のたとえのように、あまりにも明らさまな、多くの矛盾をふくみすぎているのである。

“では、それに代る、どんな説明がありうるのだ。それに、自分の代案を出せるのか”。こう反論されれば、わたしは直ちに提出したい。次のような仮説を。“古冢(弥生)後期のはじめ、大和の中に反銅鐸圏からの外部勢力が侵入し、「後期」の間じゅう、ここに居すわっていた”と。

この場合、先の問題点はどうなるか。まず、この古冢後期、この大和に銅鐸が作られず、使用されないこと、それは右の仮説内容からして当然だ。では、先の四点についてのべよう。

第一の「新銅器」の点は、この場合、第二の「銅材料」の問題が必須の大前提となる。なぜなら「統一権力」説の場合、当然、近畿を中心として少なくとも西は九州から、東は中部地方あたりにおよぶ「統一権力」となろう(「大和盆地」内部だけの統一権力などとは、およそ「統一」という用語の乱用・盗用であろうから)。したがってその支配下の広大な領域の銅材料入手権をもつと考えねばならなかった。“なのになぜ、その銅材料で新銅器を作らないのか”。問いはこのように進展したのだ。

今度の仮説はちがう。“大和の、新たな支配者は、外部からこの大和盆地に侵入した”のだから。新たな問いはこうだ。“従来の銅鐸製造のための銅材料は、大和内部の銅山のものなのか、それとも、大和の外部から搬入されていたのか”と。

もし、前者なら、当然侵入者なる支配者は、その大和内産出の銅材料を使って、新たな己が好む銅器を、被支配民に作らせるであろう。ところが、外部からの搬入銅材料によっていた場合、当然、その“移入”はストップする。反銅鐸勢力が大和盆地を支配するようになったのだから。とすると、新しい支配者には、入手すべき銅材料がない。したがって、無銅器文明が、いわば“強制”されるのである(大和の唐古からこ遺跡から最近発見された銅鐸の鋳型によって、ここでも「中期末〜後期初」まで銅鐸が作りつづけられていたことが証明された)。

銅鐸の銅材料について、はじめは“中国から輸入した銅矛・銅戈・銅剣の類を鋳つぶして銅鐸にしたのだろう”と考えられていた(たとえば小林行雄)。

しかし、これは次の三つの理由から承認しがたい。

第一に、そのような中国銅器の再利用は、逆に考えれば中国銅器の固有性格の否定である。“中国文明の「精華」をそのものとしては否定し、「材料」としてのみ認める”。このような中国文明に対する一種の“自主性”を当時(古冢=弥生期)の日本列島人に期待するのは、ゆきすぎではなかろうか。

第二に、先にのべたように銅鐸の総量はおびただしい。これに必要な銅材料を既成の中国製矛・戈・剣等に求めるとすれば、厖大な本数の中国製武器を輸入し、くず材料として使用したことになる。直観的にも考えにくいことだ。

第三に、淡路島以東の銅鐸圏では、ほとんど銅矛・銅戈・銅剣を出土しない(例外として大阪湾型銅戈を除く)。まして中国製と考えられた細矛・細戈・細剣に至っては、絶無だ。これに対して“輸入したら、すぐつぶして銅鐸に作りかえたから全く出土しないのだ”というのでは、あまりにも机上の説明にすぎる、といったら過言だろうか。

したがって、わたしはやはり、銅鐸は原則的に国内産の銅で作られた、と考える(最近の考古学者の中では、そのように考える学者もあるようである。たとえば佐原真)。

さて、銅鐸の一大生産地は、大阪府茨木市の東奈良遺跡だ。この背後には豊能郡近辺の銅山地帯がある。生野銅山につづく連山だ。この連山から東奈良遺跡に至る「銅の道コッパー・ロード」があった。わたしはそのことを疑わない。

もう一つの「銅の道」は海上だ。徳島県の吉野川流域。別子銅山に連らなる一帯だ。この領域から大阪湾に至る海上の道。当時大阪湾は淡路・守口・門真近くまで湾入しており、そこから淀川をさかのぼって、たやすく東奈良遺跡に至れたのである(「淡路」は“淡国=徳島に至る道”の名をもっている。あの淡路島と同じく)。

この点、大和の唐古遺跡で銅鐸製作に使用したのも、同じ産地の銅だ。大和川を遡ったか、山城から廻ったかはともかく、右の二大中心地をふくむ、国外(大和の外)から搬入されていたのだ。

だから反銅鐸勢力がいったん大和盆地内に侵入したとなると、移入はピタリとストップするのである。もちろん、若干の「既移入銅」や、「地上残存の銅鐸」はあろう。それらで新しい支配者は何を作るか。当然、少量で武器として有効な「銅鏃」であろう。大和外の銅鐸勢力に、いわば包囲されているのであるから。それが「弥生後期」の大和から例外的に出土する「銅器」たる銅鏃二十本前後の秘密である。

また、鉄器についても同じだ。彼等は九州でも鉄器の未発達な、日向(宮崎県)から来た。侵入した大和は、古冢(弥生)中期において(その遺跡の出土事実のしめすように)、いまだ鉄器文化を経験しないところだった(鉄器文明の持主ならそうやすやすと侵略されなかったであろう)。したがって彼等も“孤立の中の古冢(弥生)後期”において、ほとんど鉄器文明を経験しなかったのも、不思議ではない。

以上、従来の定説たる「統一権力発生」の仮説の立場からすれぼ、続出した解きがたい矛盾、それはわたしの提起した“外部勢力の侵入と滞留”の仮説からすれば、ことごとく氷解するのである。

さらに、以上の考察にともなって、銅鐸を「共同体の祭祀物」と見なす、従来の仮説には、反対せざるをえない。

その理由は、銅鐸の鋳型の分布状況だ。東奈良遺跡(そこには、未掘の同質地帯 ーー水田ーー が隣接して広大に拡がっている)を圧倒的中心とし、西に姫路・赤穂、東に唐古(副中心)と連らなる。この状況は、あの銅矛・銅戈・銅剣の場合と酷似している(『邪馬壹国の論理』35ページ参照)。こちらも、博多湾岸を圧倒的中心として東に岡垣、古賀、西に東背振、佐賀市、さらに糸島(副中心)といった風にひろがっているのだ。そしてこの銅矛・銅戈等の場合「共同体の祭祀物」などでなく、権力者の宮室等を守る守衛用だった。すなわち、まさに権力のシンボルだったのである。

したがってこれと同じ鋳型分布をしめす銅鐸の場合も、やはり「権力のシンボル」だった可能性が高い。もっとも、こちらの場合、銅矛・銅戈等の領域とちがって、権力と階級差を歴然としめす豪壮な王墓はなく、一見“階級格差の少ない”趣はたしかに呈しているけれども。

ここで日本古代史上の謎の一つ、銅鐸の源流について、一個の仮説をのべさせていただきたい。

徇ふる(となふる あまねく示すこと ーー古田注)に、木鐸を以てす。(『周礼』地官、鼓人)

(注)木鐸は木舌なり。文事には、木鐸を奮ひ、武事には、金鐸を奮ふ。

金鐸は、以て軍中に令する所、木鐸は、以て国中に令する所。此れ、先王仁義の用なり。一器の微にして剛柔焉(これ)を別つ。其れ、民を治するの道を識る可き也(か)歟。(『日知録』経義、木鐸)

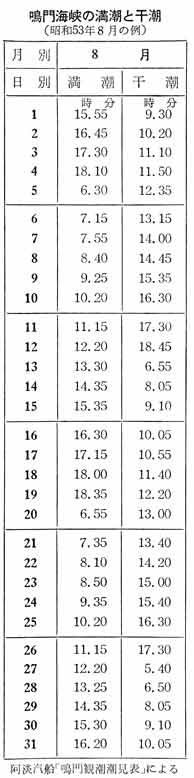

つまり“木の舌(ぜつ)を入れて鳴らすのが木鐸、金の舌を入れて鳴らすのが金鐸”というわけである。前者は政治・風教、農業などの文事を教えるさい(木鐸は“新聞は社会の木鐸”というあれだ)、後者は軍事・危急のさいだ、というのである。銅鐸も、この源流を引いているものではないか、というのが、わたしの仮説だ(第39図)。

もちろんこれは、まずもっていわゆる前期銅鐸(小型銅鐸)の時代のことである。その後、次々と大型化し、「権力のシンボル」として、成長していった。 ーーこう考えるのである。だから、現在「金舌」が銅鐸の総数に比へてわずかしか発見されていないのは、あるいは多く「木舌」によっていたのかもしれない。

これに対し、従来の考古学者の多くは、朝鮮半島の「馬鐸」の影響と見なしてきた。けれども、これも単なる「馬の風鈴」でなく、貴人が馬にこれをつけて、鳴らし歩むことによって、“被支配者の集合”を求めるようなもの、いわば小型の「権力のシンボル」であったかもしれぬ。ならば、これもやはり中国の木鐸・金鐸の遺風を継ぐもの、と見うるかもしれないのである(日本列島では、宗教的・呪術的傾向が強くなっていたことは、当然考えられよう)。

もっともこれに対し、“中国の鐸と日本列島の小型銅鐸と恰好がちがうではないか”。そういう反問もあるかもしれぬ。しかし、矛や戈や剣の場合でも、すでに細型ですら、中国本土の矛や戈や剣とは異形だ。中広・広型のものにいたっては、ましてのこと。にもかかわらず、朝鮮半島から日本列島にかけての銅矛・銅戈・銅剣が、中国中枢のその文明の影響下に成立したこと、それを疑いうる人はないであろう。それと同じだ。

以上のようにして、わたしは“中国の木鐸・金鐸→朝鮮半島・日本列島の銅鐸”という仮説を提起したいと思う。

中国大陸から日本列島への伝播ルートとしては、江南経由のルートも考えうる(古田『邪馬壹国の論理』参照)。なお、すでに銅鐸と中国殷周文明の関係に着目し、論じたものに、梅原末治等の論文がある。

さて本題に帰ろう。

“いわゆる「弥生後期」初頭、反銅鐸圏から近畿へと遠来の侵入者たる軍事集団が襲来した。そしてその一派は、大和盆地に入りこみ、そこに滞留しつづけた”。

右のような特異な事件の発生を伝える説話が、この日本列島の古伝承、古記録の中に残っているだろうか。 ーーある。言うまでもない、「神武東征」説話だ。

『記』『紀』の伝えるところの荒筋はこうだ。“五瀬命を長兄とし、若御毛沼命(わかみけぬのみこと)を末弟とする四兄弟(次男、稲氷いなび命。三男、御毛沼命)は、九州の日向(宮崎県)に生い育ったが、ここ(九州)では、活躍の天地なきを知り、二人(長男と末弟)は東方に新天地を求めて移動を図る。

そしてまず宇佐(大分県)に行き、次いで関門海峡を通って岡田宮(遠賀川流域)へ行き、再び関門海峡をとって返して阿岐(あき)の多祁理宮(たけりみや 広島)を経由して、吉備の高島宮(岡山)に滞留したのち、いよいよ浪速の渡(大阪湾)に突入した。湾内深く入り、楯津(たてつ)のあたりで、当地の権力者たる長髄(ながすね)彦と対戦して敗れ、湾内を迂回して血沼(ちぬ)の海(堺市の西岸付近)から男(お)の水門(みなと 和泉国日根郡)にのがれ、ここで総指揮官たる五瀬命は死んだ。敗戦である。

そのとき、五瀬命の残した遺命「太陽に向かって戦ったから敗れたのだ。太陽を背にして、背後(東方)から長髄彦を攻めよ」の言に従って、末弟が代って軍を率い、紀淡海峡から熊野灘方面へと迂回した(二、三男はすでに散り散りとなっていた)。そして熊野の山道を通り、熊野の高倉下(たかくらじ)の助けをえて大和盆地に侵入し、不意をつかれた大和の豪族を急襲し、斬殺した。またいったん和睦すると見せかけて、和平の宴で突如兵をもって襲い、「平和の客」をみな殺しにした。

そのような奇計、策略を重ねたすえ、大和盆地の旧支配者とそれに従う者を、あるいは殺し、あるいは大和盆地外に追いはらい、支配を固めたのち、末弟は橿原で新たな統治を宣言した。これが神倭伊波礼毘古命(かむやまといはれひこみこと 後世、神武と号す)である”。

以上のごときがいわゆる神武東征説話の骨子だ(右は『古事記』による)。これは年輩の方なら、誰でも聞き覚えがあろう。ところが、この神武東征譚の本質が、『古事記』と『日本書紀』では全くちがうのだ。根本のちがい。それは『日本書紀』の場合、まさに一〇〇パーセントの神武成功譚なのである。これに対し、『古事記』の場合、その本質は神武挫折譚だ。

まず、『日本書紀』の場合。

大和に侵入してのち、長髄彦のもとにすでに「天下って」来ていて、長髄彦の妹を妻として客分のようになっていた邇芸速日(にぎはやひ)命。彼は長髄彦を殺して大和なる神武のもとに帰順してきた、というのである。この神武東征の主敵は、長髄彦だ。その長髄彦が殺されたのだから、神武東征は完全に「目的を遂げた」のである。すなわち、神武は一〇〇パーセント成功して死んだ、のである。成功者神武だ。

これに対し、『古事記』の場合、邇芸速日命の帰順は同じく書かれている。しかし、別にそのさい“長髄彦を殺して”なんかいない。単独で和睦を求めてきたのだ。同じ「天あま国」系圏の出身だ、という理由で。けれども、それは傍系のエピソードにすぎぬ。主敵長髄彦は、依然健在なのだから。『古事記』の神武記の終に、有名な「撃ちてしやまむ」の歌が書かれている。

みつみつし久米の子等が粟生には韮一茎(かみらひともと)そねが茎(もと)そね芽繋(つな)ぎて撃ちてし止まむ

みつみつし久米の子等が垣下(もと)に植ゑし椒(はじかみ)口ひびく吾は忘れじ撃ちてし止まむ

神風の伊勢の海の大石に這(は)ひ廻(もとほ)ろふ細螺(しただみ)のい這ひ廻り撃ちてし止まむ

右はすべて長髄彦に対する、亡兄(五瀬命)のための復讐を誓う歌だ。ところがこれらの歌の前書きには、

然る後、将に登美毘古を撃たんとするの時、歌ひて曰く・・・・(「将レ撃二登美毘古一之時」)

とある。だから長髄彦の軍へ向かって、背後(日の出る東方)から襲撃したことは分かる。しかし、その結果は「書いてない」のだ。

この「書いてない」とは、どういうことだろう。その長髄彦との再戦、亡兄の復讐戦に“勝ったか負けたか分らなかった”から、『古事記』では書かれていないのだろうか。そんなことはない。当然結果は分かっていた。 ーー敗けたのだ。だから「書いてない」のだ。『古事記』が「天皇家側の史書」である限り、わたしには、そのように解するほか道はないと思われる。

つまり、神武は、亡兄の遺命に従って大和に入りはしたものの、肝心の長髄彦との決戦では“勝てない”まま橿原に死んだのだ。“目的を遂げずして死んだ”、神武挫折譚、これが『古事記』の語る神武像だ。

この両者、いずれが本来の伝承、いずれが後世に書き直された説話なのだろう。人問の自明な直観に従う限り、わたしは一〇〇パーセントの「成功譚」として伝承されていたものを「挫折譚」に書き直す、そんなことはありえない、と思う。当人が天皇家の史官、公的な「御用学者」である限りは。

これに対し、「挫折者」として伝えられていた伝承に対し、後世(八世紀初頭)日本列島の統一権力者となった天皇家の史官が、第一代の神武を“輝ける大成功者”に書き直す、これなら、ありうる。『古事記』『日本書紀』とも、天皇家の史書である限り、天皇家に有利に書き直しはしても、不利に書き直すことはない。これは自明の公理だ。しかも、その「有利・不利」も、ひねたインテリ好みの観察では、駄目だ。たとえば“挫折者たる神武の方が魅力的だ”。などといった風に。そのような好みは勝手だ。しかし、今は天皇家の史書、つまり「正史」なのだから、万人に与える率直な印象、それが問題なのである。

したがって、『古事記』の神武東征譚の方が原形であり、『日本書紀』の方が改削譚である。この帰結をわたしは疑うことができない。

このような性格のちがいは、各所に見られる。

第一、神武出発時の目標について。

『古事記』では、

『何地いずこに坐まさば、天下あめのしたの政を聞きこし看めさむ。』と。猶(なほ)、東に行かむと思ひ、即ち日向より発す。

という。いずことも定めえないが、“東の方へ行けば(侵入すれば)運が開けるだろう”と、いわば夜盗のように剽悍(ひようかん)な侵略と冒険の決意宣言が語られているのだ。そしてその対象地が大阪湾だったのだ。「大和」はあくまで大阪湾に厳在する長髄彦を背後から襲う、戦略的中継地にすぎない。

これに対し、『日本書紀』の場合。

曰く「東に美よき地有り。青山四周す。・・・・」と。余(われ)謂(おも)ふ。彼の地、当(まさ)に必ず大業を恢弘し、天下を光宅するに足るべし。蓋(けだ)し六合(りくがふ)の中心か。・・・・何ぞ就(ゆ)きて都せざらんや。

とあって、明らかにはじめから大和を目指している。そこが終着点であるかのように。

この場合も、『日本書紀』は“はじめから神武は大和を目指し、そこに入って目的を遂げた”形の成功譚、それに辻つまを合わせた出発宣言だ。いわば、神武は当初のプラン通りに行動し、“成功”しているのだから。

第二に、途中の行路。『古事記』の行路は先に書いた。ところが、『日本書紀』の場合、これとちがっている。岡田宮(遠賀川流域)へ行く、という“遠まわり”がないのだ。まっすぐ“宇佐から広島へ”向かっているのだ。この方が東へ向かう行路としてはスッキリしている。だから“こちらの方が本来の形”と考える学者もあった。

けれども、わたしは逆だと思う。本来の伝承が『日本書紀』のようにスッキリしているのに、それを後世の天皇家の史官が、わざわざ意味不明の「関門海峡の出入り」をつけ加える、そんなことはありえない。『古事記』全体を見まわしても、この岡田宮に“由緒づけ”などされている形跡は全くないのだから。

逆なら、わかる。“本来、神武たちにとっては、岡田宮は、きわめて由緒深いところ(たとえば祖先の発祥地、あるいは信仰の対象など)だった。だから東方侵略に先んじて、そこに「詣で」るために、関門海峡を通過し、往復した。ところが、後世、七〜八世紀の天皇家の史官にとって、この岡田宮迂回の意義が不明となっていた。そのため、ナンセンスに見えたこの説話を削り、ストレートな東方侵入譚に仕立て直したのである”というのなら。

けれども、ここには「神武たちの岡田宮崇拝」という、直接には文献上立証できぬ仮説が前提となっている。そのため、このさい『古事記』→『日本書紀』の改定だというには、もう一つ、決定力を欠く、そう論ずる論者もあろう。その通りだ。ところが、同じ『古事記』→『日本書紀』間の行路のくいちがい。その謎を鮮明に分析できる、興味深い新問題が出現したのである。次にのべよう。

『古事記』によると、神武たちが吉備を発進して、難波津に突入するまでに、一つの事件があった。途中、「速吸の門と」というところを通り、土地の老人(槁根津日子)の道案内をえて、やっとここを通ることができた、というのである。

故(かれ)、其の国(吉備を指す ーー古田注)より上幸するの時、亀の甲に乗りて釣しつつ、打ち羽挙(はぶ)き来る人、速吸門に遇ひき。爾(ここ)に喚(よ)び帰(よ)せて、「汝なは誰ぞ。」と問ふや、「僕あは国つ神。」と答へ曰(まを)しき。又「汝なは海道うみつぢを知れりや。」と問へば、「能く知れり。」と答へ曰(まを)しき。又「従ひて仕へ奉らむや。」と問へば、「仕へ奉らむ。」と答へ曰(まを)しき。故(かれ)爾(ここ)に槁機(さを)を指し渡して、其の御船に引き入れて、即ち名を賜ひて、槁根津日子と号(なづ)け賜ひき。

ところが、『書紀』はちがう。事件も、地名も同じだが、場所がちがうのである。日向を発進して宇佐へ向かう間、つまり豊予海峡での事件、とされているのだ。

この矛盾には、本居宣長以来、どの学者も気づいていた。

此一段の事、書紀には、日向を発タチ坐て宇沙に至り坐す前にあり、此記と次第ツイデ異なり、故レ思フに、此ノ地名正マサしく豊後ノ国にあれば、書紀の伝へぞ正しかるべき、吉備ノ国より難波までの間には、此ノ地名あることを聞かず・・・・此記は、此ノ一段の次第の乱れつるなるべし。(『古事記伝』)

つまり、『古事記』がまちがっている、というのだ。『書紀』の方が本来の形だというのである。現在の地図上にも、しばしば豊予海峡のところに「速吸の門」と記入しているのは、この『書紀』以来の定説を反映しているのだ。

しかし、わたしは、“これはおかしい”と考えた。なぜなら、豊予海峡は、そんなに海流の急な海峡のような気がしないのだ。呉や広島といった西瀬戸内海の海辺で少年時代をおくった、わたしの、一つの土地勘だったかもしれぬ。

この点、わたしにとって“海の知識の先生”である、青木洋さんにお尋ねしてみた。堺に住み、手づくりヨット信天翁(あほうどり)号で世界を一周した方である。すると、青木さんは“何回か豊予海峡を通ったが、そんなに激しい流れではなかった。むしろ明石海峡より楽だったくらい。海流図からいっても、それほど急速な海流とはいえない”とのことだった。この話を聞いて、わたしの疑いはいよいよ深まった。

一方、明石海峡もわたしにとって“なじみの深い”海峡だ。神戸に住んでいたころ、しばしばこの海峡を見下して、のどかに行き交う漁師舟や汽船を眺めていた。 ーーここも、全く「速吸の門」の名にはふさわしくない。

とすると、どこか。わたしの父祖は太平洋の荒波に面した土佐の住民だったが、わたし自身は、瀬戸内海辺で育った。この内海の住民だ。その土地勘で言うと、この名“速吸の門”に値いするところは、衆目の帰するところ、たった一つ。そう、 ーー鳴門海峡だ。

では、岡山を発って大阪湾に侵入しようとする神武たちが、なぜ、鳴門海峡を通らねばならぬのか。ここに問題の急所がある。

その急所を解く鍵(キイ)、それは“古冢(弥生)期における軍事的視点”だ。今、明石海峡を眼下に臨む西垂水に五色塚古墳がある。神戸市が管理する美しい古墳公園だ。“この古墳の被葬者は、明石海峡を支配し、管理し、その権限によって富み栄えていたのだろう”。いかなる考古学者もそう考え、観光案内にもそう書かれてきた。わたしも、そう思う。

同じく古冢(弥生)時代(後期)、芦屋の会下山遺跡からおびただしい鉄器類(鉈*やりがんな六、鏃四、鉄器片三、ノミ三、斧一、釘一、釣針状鉄製品一)が出土したのは、有名だ。近畿では、枚方市から鉄器(鏃二、鏃または釘二、ナイフ状鉄器二、鉈*状鉄器一、鏃状鉄器一、タガネ状鉄器一、不明鉄器五)が出土した、それと並んで有数の出土である。この富が、明石海峡の支配者と無関係であったとは考えられない。

鉈*(やりがんな)の異体字。JIS第4水準ユニコード9247

ずばり言おう。ここは、東方の純粋な銅鐸圏、西方の武器型銅器圏(矛・戈・剣)との境界線、軍事上の要、大阪湾の喉襟を扼する海峡だ。近畿中心の銅鐸圏にとって、この海峡を突破されたら、ひとたまりもない、ストレートに大阪湾頭を襲撃されるのだ。したがって、ここに最大の軍事的拠点をおき、この海峡を死守していなければ、おかしいのだ。ということは、逆に言うと、西方から襲来した神武たちの武装船団がこの明石海峡をすーっと通れたら不思議だ。やすやすと通れるはずがないのである。

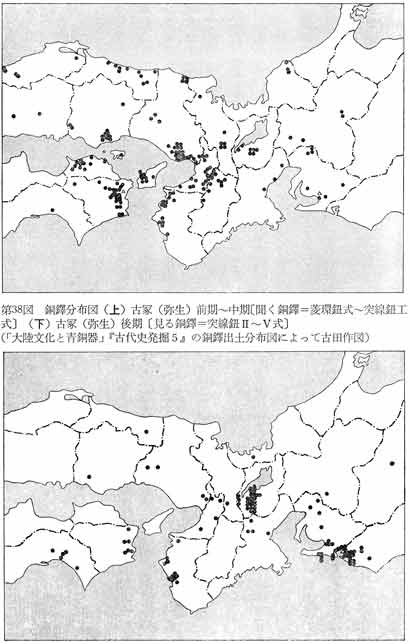

とすると、神武たちに、他の道があるか。 ーーある。一つだけ。鳴門海峡だ。しかし、ここは有名な難所。大渦・中渦・小渦のさかまく所。そう簡単に通れるはずはない。だが、全く通れないか。そんなことはない。季節と時間によって海流の流れの方向や渦の大小は絶えず変化している(表参照)。

太平洋側から瀬戸内海に入りこむ潮流と、瀬戸内海から太平洋へ出る潮の流れと、この二つの海流が幅一・四キロという狭い海峡で激突するのだから、当然だ。

しかし、それは海流という“海の中の川の流れ”にもとづく物理現象だ。決して“神々の気まぐれ”ではない。必ず自然の法則があり、ルールがあるのだ。それを土地の老人たちはよく知っている。

わたしもこの夏(昭和五十三年八月)ここを訪れた。そのとき、船を修理する仕事の、土地(福良港)の老人は、“今は小渦じゃ。来週の日曜(新暦の八月二十七日)が旧暦の十五日で大渦。じゃが、その次の日の十六日(二十八日)が一番大きいようじゃ。一年中でその日が一番大きいんじゃよ”と教えて下さった。この人たちは、経験によって一年中の大渦と潮流の状態、それを自分の掌をさすように一日の誤差もなく熟知しているのだった。

神武たちに必要だったのは、この知識だ。それを与えたのが、土地の老人、槁根津日子だったのである。

考えてもみよう。

まず第一に、『書紀』の場合。日向にいたという神武たちにとって、豊予海峡は、自分たちの生活領域に一番近い海峡だ。つまり一番熟知している海峡のはずである。そこを通るのに、もう特別の道案内を頼まねば通れない! なんて。誰が信じよう。その上、日向から宇佐へ行くには、当然九州東岸の地つづきなのだ。その左方(西側)にみえる海岸線に沿って北上すれば、いやでも、宇佐に至るほかはない。特別の水先案内など、無用のことではないか。

この点、明石海峡も同じだ。神武たちにとって、豊予海峡ほど土地勘はなかったであろうが、そんなことは大した問題ではない。なぜなら、やはり岡山から大阪湾まで、本州の地つづきだ。だから神武たちの船団は、左舷(北側)に山陽道を見つつ東進すれば、おのずからにして大阪湾に到着するのである。

このように考えてみれば、豊予海峡も、明石海峡も、特別の案内人を要すべき速吸の門としては、共に全く失格だったのだ。

では、何でこんな、ややこしい話になったのだろう。まず第一に「迷い道」に惑うたのは、『書紀』の作者だ。近畿の大宮人にとって、船遊びといえば大阪湾。ちょっと遠出といえば明石海峡を越えることだ。なごやかな明石海峡の姿は、『万葉集』にも、よく歌われている。

ともしびの明石大門(おほと)に入らむ日やこぎ別れなむ家のあたり見ず 柿本人麿(『万葉集』巻二)

そのような大宮人たちの中に、『書紀』の作者たちも、いた。そこで彼等は考えた。“吉備から浪速(なみはや)の渡の途中の海峡といえば明石海峡だ。これはおかしい。あそこは、皆、知っての通り、おだやかすぎる。ではどこか。四国と九州の間にあるという海峡(豊予海峡)のあたりなら、ふさわしいだろう。所伝はきっとそれをまちがえて伝えたものだろう”と。

そこで彼等は原形(岡山→大阪湾の途次に「速吸の門」の事件が書かれていたもの。『古事記』の形)を改変し、この事件の記述を豊予海峡に移したのである。彼等にとって、豊予海峡には“土地勘”がなかった。そこでここに押しやって「改正」したと信じたのである。

これに対し、「原形」通りだったのは、『古事記』の伝承の方だった。ここでも『古事記』→『日本書紀』という「原文→改定」の形があらわれていたのである。そしてさらに重大なこと、それは『古事記』の伝承が、古冢(弥生)時代の政治・軍事状勢をバックに語られていたことだ。もはや四〜六世紀の古墳時代になると、近畿天皇家の政治勢力は瀬戸内海をおおい、九州東岸にまで関係をもっていた。

したがって、明石海峡は、文字通り“同一政治勢力上の内海”のさ中の海峡となり、決して通過しがたいものではなくなっていたのである。まして、七〜八世紀になれば、明石海峡は文字通りの“おだやかな海峡”だった。そのために、『書紀』の作者の勘は狂ったのだ。

このことを逆に考えると、『古事記』の伝承は、古冢(弥生)時代の政治・軍事状勢のさ中において成立していた。これを七〜八世紀の近畿天皇家の史官の造作だ、などとは、とんでもないことだったのである。彼等は原伝承の真義を知らず、これにあさましき改定の手を加えた人々だったのであるから。

このことは、すなわち立証する。この神武東征が史上の事実、古冢(弥生)期における軍事的行動の一コマにほかならなかったことを。戦後史学を三十年間領導しつづけた津田史学のテーマは、次のようだった。“『古事記』『日本書紀』の伝承や記事は、六〜八世紀の史官の「造作」にすぎぬ”。それは今や完全に否定されざるをえない。「神武東征」という名の日向の地方豪族出身の、野心にもえた青年たちの武装船団。彼等のひきいた東方侵略の冒険の伝承、それは ーーその意義を肯定的に評価するにせよ、否定的に評価するにせよーー まぎれもない、歴史事実だったのである(この「神武東征」に対する、わたしの「評価」については『盗まれた神話』を参照されたい)。

神武東征にまつわる、若干の付属的な問題点について、ふれておきたい。

第一は、次の文。

五瀬命、御手に登美毘古が痛矢串を負ひたまひき。・・・・南方より廻幸するの時、血沼海に到り、其の御手の血を洗ふ。故(かれ)、血沼海と謂ふなり。(神武記)

これは神武たちの軍が楯津で敗戦し、そのあと、血沼の海に至る間の挿話だ。この「自二南方一廻幸之時」を、本居宣長以来、「南の方より・・・・」と読んできた。しかし楯津から“南方方面”というと、陸地だ。とても船で脱出できる方向ではない。ところが、大阪近辺の人は、誰でも知っていることだが、新大阪駅の近くに「南方みなみかた」の地がある(阪急に「南方駅」がある)。この地名が歴史的にいつまで遡れるかは、記録上明らかにしがたいが、「〜方」の地名がこの淀川辺に分布しており、「枚方」など和名抄にも出現していることからすると、この「南方」も、これらと一連の地名ではないか(方は潟か)、と思われる。右を地名の「南方」とすれば、当時の大阪湾口近くだ。楯津から大阪湾に脱出するのに、通過しなければならない地名なのである。

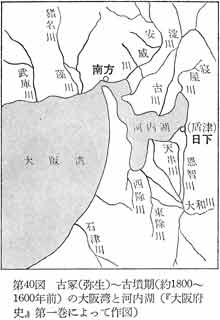

さらに、上にあげた第40図を注視してほしい。『大阪府史』第一巻(昭和五十三年刊)にのせられた、古冢(弥生)期末〜古墳時代初期の古地理図(八九ぺージ)によって、現在の日下(盾津)、南方の地点を印してみたところ、ぴたり。それぞれ河内湖最奥(東辺)および河内湖入口、となるではないか。古冢(弥生)前期〜中期〜後期初めには、当然この入口は出入可能、この「河内湖」は、大阪湾につながった「河内湾」であったと思われる。

したがって『古事記』の「南方よりめぐりて」の表現は、その時期(古冢=弥生中期末)の地理に対してぴったり一致しているのだ。

ところが『日本書紀』。

ここでは、この「南方迂回」記事が、きれいに切り落されている。楯津の敗戦からいきなり茅渟(ちぬ 血沼)の五瀬命の死の記事にうつる。

これは何を意味するだろう。言うまでもない。七〜八世紀の地理状況から見ると、右の「南方迂回」記事は不合理とされ、削られたのだ。『古事記』→『日本書紀』の形の改作だ。これに対して、本来『日本書紀』の形であったものに、一見不合理な「南方迂回」記事を七・八世紀の史官がつけ加える。そんなことはありえない。ここでも 、

第一、“『古事記』のしめした原形”に対し、『日本書紀』は、七、八世紀の常識で、改削の手を加えている。

第二、“『古事記』のしめした原形”は、七、八世紀でなく、古冢(弥生)中期末の地形にぴたりと合った説話である。

このことは、『古事記』の語る、五瀬命、神武たちの大阪湾侵入と敗戦の説話が、後代天皇家の史官の恣意的な造作ではなく、本来の“古冢(弥生)期の説話”、すなわち、古冢(弥生)期の史実を伝えたものであることを実証していたのである。

次に「五瀬命の遺言」について。

例の“日に向ひて戦ふはよからず。日を背にして戦へ”の件だ。『古事記』では「五瀬命の遺言」としてのべられているのに、『書紀』では「神武の言」となっている。

これも、『書紀』が“神武天皇の理想化”をおしすすめるため、亡兄の志を神武に横取りさせ、神武をみずから予言し、みずから実行して成功した万能の天才に仕立て上げたものである。ここにも、『古事記』→『日本書紀』の改定のあとが見られる。

「神武東征」をめぐる、最後の焦点。それは長髄彦の中心拠点だ。

従来の学者は、宣長以来、彼を大和盆地の西北部、富雄(とみお)のあたりを本拠とする豪族と考えてきた。彼が「登美の長髄彦」「登美毘古」と書かれていたからである。

けれども、「トミ」という地名自身は、大和に限らない。大阪湾岸には堺市の富蔵や登美丘、高石市の富木また和泉市の富秋(あるいは高槻市の登美の里町も)など、「トミ」近似地名は少なくない(ただし歴史的に、いつに遡れるかは判明しにくい)。

だのに、従来、これを「大和のトミ」と解して疑わなかったのは、『書紀』の大和が最初から、神武たちの目標地であり、同時に最終地点だ、という、大和中心主義的視点を前提命題としたからである。

このような先入観を去り、戦の経過そのものを見つめてみよう。神武たちは、大阪湾口内の楯津で長髄彦と対戦した。そのとき長髄彦の陣地は、大阪湾岸に大和の西側山地を背にして築かれていたのである。

これに対して、五瀬命は“太陽に立ち向かったからいけなかったのだ。太陽を背にして戦え”と言う。つまり“大阪湾岸にいる長髄彦を、背後なる大和山地側からおそえ”と言っているのだ。すなわち“長髄彦は、大阪湾岸にいる支配者だ”。これが五瀬命の地理認識なのである。

わたしが先に、『古事記』では、大和は戦略的な中継基地だ、と言ったのは、この点からだ。すなわち、このような実際の戦闘状況と五瀬命の戦略転換の遺言による限り、長髄彦は大和盆地でなく、大阪湾岸なる強者である。第一、もし彼が大和盆地北域の勇者なら、熊野から侵入したとき、富雄は、北方に当たる。“太陽を背にして戦う”わけにはいかないではないか(“伊勢湾から迂回せよ”という意味にとるのも、とりすぎであろう)。やはり“大阪湾にいる長髄彦を東方山地(大和の方角)から撃て”と言っているのである。

以上のようにして、本来の伝説の中の長髄彦は、大阪湾の強者だったことが判明する。では、大阪湾のどこか。楯津だけの豪族か。わざわざ西方から来襲した神武たちがただこの一局地の豪族を主敵とする、というのも変なものだ。当然大阪湾岸を支配する王者、それが長髄彦の適正な位置づけだ。

このように考えてくると、『古事記』の語る本来の伝承では、“神武たちは、大和はほぼ征服した上、しばしば大阪湾の王者に対して戦いをいどんだけれども、その戦いは成功しなかった”。そのように見なすほかない。ただ、大阪湾岸は、西から(第二、第三の神武のような冒険者が襲来する危険性は、つづいていよう)と東から(大和)と、両面から挾撃されて、きわめて不安定な場となるに至った。そのことは疑えないように思われる。

以上、吟味し、分析しきたった神武東征、その本来の伝承の姿(『古事記』のしめすところ)は、まさに先に提起した古冢(弥生)後期の姿(大和の空白)とぴったりと一致し、あまりにも見事に対応していたのである。

このような考古学的な事実との一致、対応は、果たして七、八世紀の天皇家の史官が「造作」して偶然おこりうるものであろうか。 ーーありえない。いかに津田左右吉や戦後三十年の史学、また、さまざまのイデオロギー上の立場からの論者が、これを否定しようとしても、この真実を“両手でおおいつづける”ことは、不可能だ。それゆえわたしは、この西方から来ってみずから袋の中のような大和盆地に入りこんだ不法不敵の侵入者たちが、以後近畿の天地を震憾し、政治的・軍事的不安を与えつづけていたこと、そのことをまぎれもなき歴史上の事実として認めざるをえないのである。

「神武東征」前後の情勢について、

神武東征は、決して“九州圏からの唯一の東征”ではなかった。九州圏が東なる銅鐸圏を圧迫しつづけた、長期にわたる諸東侵の中の一つ、つまり“one of them”だった。 ーーこれは、神武東征問題を客観的に冷静に見つめるために、不可欠の視点だ。

このような、弥生期全期における“情勢の転移”は、次の二点から証明できる。

(一)前・中期銅鐸圏と後期銅鐸圏とを比べると、後者は前者より“東へ”移動している。

(二)同じく、前者の中心域(大阪湾岸と瀬戸内海東半部)に対し、後者の中心域(浜名湖近辺・琵琶湖近辺・紀淡海峡両辺)は“東へ”ズレている。

これらのズレ(東寄り)現象は、弥生全期にわたって、“銅鐸圏に対する、西(九州)からの圧迫”という「力の働き」のあったことを前提とするとき、はじめて理解できるのである(この問題の詳細については、古田「九州王朝の証言」『東アジアの古代文化』16号、一九七八年以降連載、参照)。

銅鐸圏の全面消滅/こわされた銅鐸/崇神の大包囲戦/タケハニヤスの系譜/偽入された系譜/『記』『紀』系譜の史料批判/崇神の業績/二人のハツクニシラス論/わたしの再批判/銅鐸圏の全面崩壊/「サホ」とはどこか/玉作りの追放/稲城の正体/勢力圏の挿話

『ここに古代王朝ありき』(目次) へ

ホームページ へ