“「実地踏査」であることを踏まえた『倭人伝』の行程について“を読んで 中村通敏(会報119号)

『倭人伝』の里程記事は正しかった -- 「水行一日五百里・陸行一刻百里、一日三百里」と換算 正木裕(会報121号)

「末盧国・奴国・邪馬壹国」と「倭奴国」 -- 何故『倭人伝』に末盧国の官名が無いのか 正木 裕(会報120号)

「実地踏査」であることを踏まえた

『倭人伝』の行程について

川西市 正木 裕

一、『魏志倭人伝』の行程問題

1、『魏志倭人伝』の記述

『魏志倭人伝』には魏使が邪馬壹国に至るまでの距離・行程が、次の様に記されている。

倭人在帶方東南大海之中、山島為國邑。舊百餘國、漢時有朝見者、今使譯所通三十國。從郡至倭、循海岸水行、

(1).狗邪韓國(・韓國、乍南乍東、到其北岸狗邪韓國、七千餘里)

(2).対海国「有千余戸」(始度一海、千餘里、至對海國。其大官曰卑狗、副曰卑奴母離。所居・島、方可四百余里、土地山險、多深林、道路如禽鹿徑。有千余戸 、無良田、食海物自活、乖船南北・糴。

(3).一大国「有三千許家」(南渡一海千餘里、名曰瀚海、至一大國。官亦曰卑狗、副曰卑奴母離。方可三百里、多竹木叢林、有三千許家、差有田地、耕田猶不足食、亦南北市糴。)

(4).末盧国「有四千余戸」(又渡一海、千餘里、至末盧國。濱山海居、草木茂盛、行不見前人。)

(5).伊都國「有千餘乖船南北」(東南陸行五百里、到伊都國、官曰爾支、副曰泄謨觚、柄渠觚。有千餘?、世有王、皆統屬女王國、郡使往來常所駐。)

(6).奴國「有二萬餘・」(東南至奴國百里、官曰兒*馬觚(しまこ)、副曰卑奴母離、有二萬餘・。)

兒*は、凹の旁に儿(ひとあし)。JIS第3水準ユニコード5155

(7).不彌国「有千余家」(東行至不彌國百里、官曰多模、副曰卑奴母離、有千餘家。)

(8).投馬國「水行二十日」(南至投馬國、水行二十日、官曰彌彌、副曰彌彌那利、可五萬餘・。)

(9).邪馬壹國「水行十日、陸行一月」(南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日、陸行一月。自郡至女王國萬二千余里。)

2、古田武彦氏の読解法

古田武彦氏は、『倭人伝』は「実地踏査」によるものとし、その「原文を改定しない」ことを前提に、次の様な行程・距離解釈の基本条件を示された。

(1)短里(一里は七六m程度)で書かれている。

(2)総里程には対海国の半周八〇〇里(一辺四〇〇里)と一大国の半周六〇〇里(一辺三〇〇里)が含まれる。(嶋巡り読法)

(3)「方位」は出発時点で向かう方向(四至の文)である。

(4)行・渡などの「動詞」がない場合には魏使が実際に行っていない「傍線経路」である。(道行き読法)

(5)対海国は対馬の南島(下縣)に限定される。

(6)最終行程の「不彌国」と「邪馬壹国」は距離0となる(隣接している)。(最終行程0の論理)

(7)部分里程の和は総里程(萬二千余里)に等しい。(以上「『邪馬台国』はなかった」)

氏はこうした条件のもとでなら、原文改定なしに倭人伝が合理的に解釈出来るとされ、魏使の到達点「邪馬壹国」が博多湾岸に所在することを導き出された。この解釈は、文献解釈として矛盾ないことに加え、遺跡や出土物と一致することからも、その正しさが裏づけられよう。

3、実際の距離・人口と『倭人伝』の細部の調整が必用

ただ、倭人伝の記述の距離や人口の細部については、この解釈を以てしても、実際の対海国・一大国の大きさや、対馬海峡・壱岐水道の距離から見ると「過大」になるという恨みがある。

また『邪馬台国』はなかった」で、氏は奴国を怡土平野内に求められていたが、そうであれば「有二萬餘」即ち、一戸五人としても十万人を超える人口は、面積からは過大に過ぎる感がある。さらに伊都国「有千餘」は、諸国を検察し畏怖させる「一大率」や、帯方郡の使節等の駐留地という重要性からは過少だという批判もある。

しかし、こうした問題は、氏の提起された「実地踏査」の考えかた、即ち「距離・方位は実際に魏使の進んだ距離や方位を示している」という考え方にたてば、矛盾なく解決することが出来るのだ。

二、「陸行・水行」における「実地踏査」の考え方

1、「実地踏査」における距離とは

「地図」を有する現代人から見れば、対海国の四〇〇里(約三〇キロ)四方は、対馬の南島(長辺二〇キロ、短辺一三キロ)には大きすぎる。また、壱岐はせいぜい一辺一五キロ、短里で二〇〇里四方。一大国の三〇〇里四方が相当過大であることは明瞭だ。従って地図上の距離は「嶋巡り読法」の結果とは一致しないように見える。

ところで、古田氏は「陸行」の距離について、先述の「実地踏査」との考えを踏まえ、次のように述べられている。

「じっさいの道路にそって折れ曲がり、『周旋』していてもいいことになる。(『邪馬台国はなかった』)

当時の魏使の行進(実地踏査)の際、「地図」が整備されていたわけではない。天文観測や測量をしつつ行進したとも思えない。従って「距離」は、陸では「道の曲り」、海では実際の「航路」を反映したものとなるはずだ。

その際「陸行」距離は「歩測あるいは(車輪の回転数で道のりを測る)輪竿」で測れるが、「水行」距離は「時間・日数」でしかわからない。古田氏は『三国志』の記事から水行一日四五〇里(三四キロ)、陸行一日二五〇里(一九キロ)が倭人伝の平均であるとされるが、これは当然距離と所要時間・日数の関係についての、「当時の一般的・常識的な知識・知見」であったはずなのだ。

従って、対海国・一大国の場合、理念的に国を「四角」と見て、一辺が四〇〇里と三〇〇里としているが、この距離を導いた根拠は、実際に魏使の歩いた距離だと考える必要がある。その際は「周旋」という論理が、大いに考慮されなければならない。

2、陸行「周旋」距離

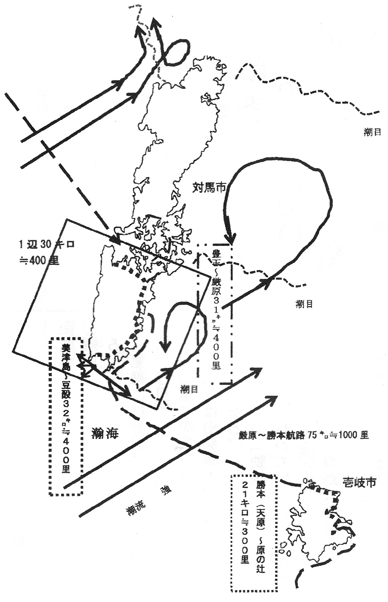

それでは「実際の行程」を検討しよう。(以下は添付地図を参照願いたい)対海国(対馬南島)・一大国(壱岐)の道は現代でも大いに「周旋」しており、これは「自然地形」によるものだから、古代も「より周旋」こそすれ直線に近づく要素はない。そして浅茅湾岸の遺跡の集積地「豊玉町」(註1)から海岸沿いに南の弥生時代最大の港「厳原」港まで、は添付図のとおり三一キロ程度、短里で約四〇〇里で「一辺四〇〇里」とあう。

(浅茅湾南岸の「美津島」から島最南端の港「豆酘」も同様の距離)

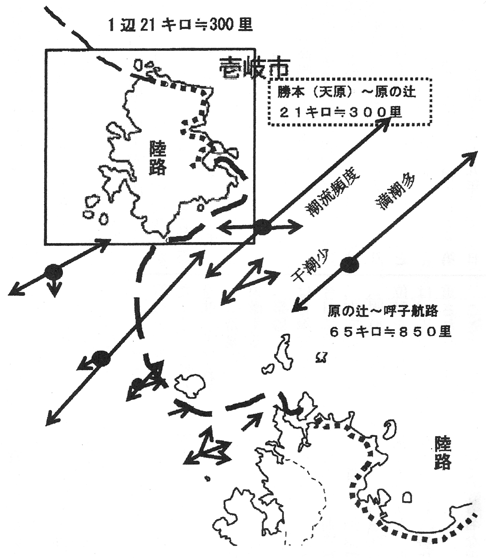

また壱岐北端の天原付近の勝本港から、弥生の最大環濠集落「原の辻遺跡」までは二一キロ強、約三〇〇里で、「一辺三〇〇里」とあうのだ。

3、水行「周旋」距離

水行距離について、狗邪韓国(仮に出航地点を対馬に最も近い巨斉島とする)から対海国(浅茅湾)までは八〇キロで約一〇〇〇里(釜山付近なら約九〇キロで一二〇〇里)。南に漕ぎ進めば、強い海流で進路は自然と、浅茅湾まで東南に一直線となる。

又、厳原から勝本港の航路だが、厳原から対馬南端までは、東北に強く流れる対馬海流(逆流)をさけ沿岸を南下し、そこから対馬にあたって東南に分流する分流をとらえて一大国を目指すこととなる。こうした「周旋」を考慮すれば、合算した距離は七五キロで約一〇〇〇里となる。

さらに「極めて過大」とされた壱岐から末盧国までの距離一〇〇〇里も、「原の辻」から壱岐南端までの航路は逆流を避け沿岸を南下し、以降は図のように複雑な海流を渡ることとなる。こうした海流を考慮し馬渡島を迂回(周旋)すれば壱岐?呼子(松浦町)の距離は六三キロで約八五〇里、二日間の行程となる。

このように「海流」を考慮し「自然な航路(周旋航路)」を想定すれば、決して『倭人伝』の水行距離は「過大」ではなくなるのだ。

三、「末盧国」の範囲は松浦半島内

壱岐からの距離からすれば、「唐津」の方が、より「一〇〇〇里」に近いのだが、唐津周辺は縄文以来の「穀倉地帯」で、「菜畑」遺跡や弥生の大集落遺跡である「宇木汲田遺跡」などがある、いわば「弥生の繁華街」だ。

しかも「東南陸行」という記述から、伊都国方面への出発地点は唐津湾西岸となり、魏使は出発後直ちにこの「穀倉地帯」に入っていく。従って、「山海にそいて居る。草木茂盛して行くに前人を見ず」と言う記述はこれに合わず、こうした「末盧国」は松浦半島内に限定される可能性が高い。

その場合「末盧国」は、今の唐津市北端を含む、旧東松浦郡浜玉町・厳木町・相知町・北波多村・肥前町・鎮西町・呼子町などだったと考えられる。壱岐(一三五平方キロ)「三千許家」からすれば、同程度の面積のこの地域で「四千戸」は適正だ(地図)。逆に唐津周辺だと人口が過少に過ぎるだろう。

また、壱岐に最も近い港湾である呼子町の呼子湾の奥が「松浦町」で、ここが末盧国の中心だと考えると以降の距離記述がぴたりと一致する。

さらに末盧国からの方位だが、「中スケール」の地図で見れば、呼子から唐津方面は「東」へ出発するように見えるが「大きいスケール」や、逆に「小スケール」ので地図でみれば「東南」に道が伸びており、「東南陸行」にもあうのだ。

そして、「松浦町」から糸島半島の船超湾(伊勢・神在・銚子塚古墳付近)まで「周旋」すれば約四〇キロ、短里で約五〇〇里強なのだ。

四、伊都国・不彌国は糸島水道両端一帯に限定

通説で伊都国を糸島半島(怡土平野)全体に比定したとき千戸は少なすぎ、これを一万戸に「原文改定」する者も見受けられるが、古田氏は原文を尊重し、「倭国の官庁や軍団所在地のところが伊都国であって、あと(南の平野部*怡土平野)は、すべて奴国(ぬこく)です」とされている。(『続・邪馬台国のすべて』)

そして、伊都国千戸、不彌国千家に注目すれば、両国は極めて限られた領域となるのだ。一大国(壱岐)が一三五平方キロで三千許家。人口比で単純に面積比較する伊都国・不彌国両国は各四〇平方キロ。しかも人口密度は、ほぼすべて平野部である糸島地域がはるかに高いのは当然で、仮に人口密度を四倍とすれば高々一〇平方キロの面積だ。

面積計算ソフトで調べると、これは糸島水道の両端の部分、伊都国は加布里湾南岸の銚子塚古墳のある二丈〜神在〜前原付近まで、不彌国は今宿を中心とした今津湾一帯〜姪浜付近位にあてはまる。

そして、今宿から長垂山と叶山の鞍部を南に抜ければ、そこは古田氏が俾弥呼時代の邪馬壹国の中心に比定する吉武高木付近となる。もちろん、姪浜まで不彌国が広がっていれば吉武高木は一層「真南」の方位となる。

また、奴国との位置関係でも、奴国は伊都国の東南百里(七〜八km)、逆に伊都国は奴国の北西百里(七〜八km)となる。糸島地域においてこれがあてはまるのは、先述の加布里湾南岸付近と、三雲・平原・井原という「怡土平野中枢部」付近の位置関係しかない。

その場合、不彌国の中心は神在付近から東一〇〇里となり、やはり今宿付近となる。(神在から三雲・平原・井原・宮地嶽神社・付近まで六?八キロ、今津湾・今宿平野まで七〜九キロ程度)。

このように両国を糸島水道の両端の国と考えれば『倭人伝』の方位と人口と整合するのだ。

五、「委奴国」政庁(宮)が怡土平野中枢部に存在

古田氏の言う様に「至伊都国・不彌国・奴国」とは其々「国の中心地=政庁・国庁なり宮の所在地に至る」意味だとすれば、奴国の政庁所在地は三雲・平原・井原付近となる。

一方、三雲の細石神社の宮司が、「漢委奴国王の金印は神社の宝物であった、という証言(古田武彦二〇〇七年十一月七日福岡コミュニティ放送)、を信じれば怡土平野が「委奴国=倭国」の中枢であったことになる。

そして、その中枢が「奴国」の中枢・政庁所在地と一致することになり、五七年当時の倭国全体の王都は「奴国」三雲・平原・井原付近にあったこととなろう。(註3)

六、奴国の「範囲・領域」は縄文の穀倉地帯

『倭人伝』の行程記述が「中心地=政庁の位置」であるとした場合、奴国の「範囲・領域」は怡土平野に限定されず別途考えるべきことになる

末盧国が、松浦半島周辺に比定されるなら、奴国は伊都国東南一帯の怡土平野から佐賀の七山村・浜玉町、さらに菜畑から宇木汲田付近を含む、縄文以来の「穀倉地帯」に広がっていたと考えるべきことになり、二万戸・十数万人も不自然ではない。(註4)古田氏は、

◆「天孫降臨」とは、一個の軍事的侵入譚であった。「葦原の千五百秋の瑞穂の国」(『日本書紀』第一・一書)といわれるように、稲作水田が栄えていた、縄文水田の分布する北部九州への「不法の侵略」であった。(『「邪馬台国」はなかった』補章 二十余年の応答)とされる。

この「縄文水田(紀元前十世紀に弥生時代が始まったという最近の説では弥生水田ともいえる)」の分布する北部九州(の西部)が「奴国」だったのではないか。

七、邪馬壹国の政庁(宮殿)

1、「最終行程0の論理」

古田氏の「最終行程0の論理」からすれば、不彌国のすぐ南が邪馬壹国となる。かつ「行程はその国の中心・政庁」までであるということだから、その「政庁・宮殿」も不彌国から遠くない位置にあったことになる。その境界の姪浜付近が不彌国か邪馬壹国かを判断する材料・根拠はないが、姪浜からそう遠くない内陸部に政庁・宮殿があったことは確実になる。

2、室見川の銘板 -- 倭王の金印

そこで注目されるのが、古田武彦氏が『ここに古代王朝ありき』で紹介された、「室見川の銘板」だ。この銘板は昭和三三年に室見川河口西岸で発見された。自然銅(真鍮)製で「高暘左王作永宮斎鬲(れき)延光四年五」との刻銘があった。このうち「高暘左王作永宮斎鬲」と「五」が周代の文字である篆書、「延光四年」が「漢字」となっている。延光四年とは後漢の年号で一二五年にあたる。つまり漢の年号だけを漢字で書いたということになる。

古田氏は『ここに古代王朝ありき』第三章室見川の銘版(一九七九年)」で、「日本最初の文字遺物たる『倭王の金版』であった」とし、その後吉武高木遺跡の発見をうけて、

◆「百二十五年に王が宮殿を作ったと書いてある。その宮殿は室見川の流域にあったはずだと、私は書いた。ところが室見川流域から吉武高木が出た。三種の神器をもつ遺跡で、しかもすぐ横に宮殿ないし神殿があった。となると、私の推定は正しかったということになる。」(註5)と述べられている。

この「室見川流域」こそ、先述の通り不彌国の南方、邪馬壹国の政庁・宮殿として相応しい位置なのだ。

3、周王朝は遷都し、宮を造るにあたり「鼎」を祀った

古田氏は「高暘左」とは倭国を指し、「斎鬲(れき)」を「ととのった重宝をつくった」とし、全体として「延光四年(一二五)五月、倭王が、自己の永遠の宮殿と、ととのった重宝(鬲)をつくった(『ここに古代王朝ありき』)」という意味だとされた。

「斎鬲」の「鬲」は、周王朝の王権を象徴する「鼎」と極めて類似した青銅の「祭器」だ。因みに殷・周王朝においては青銅器が宝器として尊重されていた。今日「爵位」の語源となった「爵」は、二方向に注ぎ口を持つ三脚の青銅器で、「賜爵」とは爵を賜る・爵で酒を注がれ位階を賜ることを意味する。また「鼎」は、周王朝で王権の象徴とされ、特に尊重された宝器だ。

ここで、「鼎」について、著名な周代のエピソードがある。

鼎の中でも、特に夏王朝の始祖禹王が九州(九夷・中国全土)から貢がせた青銅で鋳造したという「九鼎」は、殷王朝から周王朝に引き継がれ、周王朝の最も尊重する宝器となった。そして、周の成王即位の折、周公旦は九鼎を洛陽に移し、ここを新都と定めたとされる。

◆(史記・周本記第四)成王在豐,使召公復營洛邑,如武王之意。周公復卜申視,卒營築,居 九鼎 焉。

(周の)成王、豐に在り、公(公旦)を召し、武王の意の如く洛邑(洛陽)を復た營せしむ。周公、復た卜申視(占い観)て、營築(宮を造る)を卒(と)げ、九鼎を居(すえ)る。

その後九鼎は周王朝三七代に亘って天子の地位を示す宝器として保持されたという。「九鼎を居る」というが、もちろん「祭器・宝器」であるから単に運んで置いたという意味ではなく「洛陽に祀った」ということだ。

4、倭王は宮を造るに当たり「鬲」を祀った

「斎(齋)」には「祭事を行う・祀る・敬う・神に奉仕する」という意味があるから、この周公の故事を踏まえれば、銘板の「斎鬲」とは「鬲を斎(まつる)」こととなる。なお、【十三經】小祝に「鬲を祖廟に懸く」(鬲懸於祖廟)、「鬲と?の禮」(禮鬲與?。「?」は円形の祭器)の語があり、鼎同様の宝器だったことがわかる。

さすがに周の天子の象徴「鼎」をそのまま用いることは、「周王朝を継ぐ」ことを意味し憚られたので、類似の宝器「鬲」を祀り、王権の象徴としたと考えられる。

従って銘板の刻文は、「倭王は新たな宮を造り、(周の成王の故事に倣い、天子の象徴である)鬲を祀った」という意味をもつのだ。

この銘板が室見川周辺で発見されたことは、一二五年時点で、先述の不彌国のすぐ南に倭王の宮殿、すなわち邪馬壹国の都城が建設された、あるいは都城が移されたことになるのだ。

5、「高暘左」は高祖連峰の東「室見川流域」を指す

なお、「高暘左」とは倭国全体を指すのではなく「室見川流域」という特定の地域を指す語句と考えられる。それは「暘」の意味から知られる。

「暘」は古田氏指摘通り「東夷の地名=暘谷」を構成する文字であることは確かだ。

【十三經】『虞書』堯典第一「據日所出謂之暘谷指其地名即稱嵎夷故云。暘谷嵎夷一也」日出るに據りて之を暘谷と謂ふ。其地を指し名づくるは即ち嵎夷の稱する故という。暘谷嵎夷は一なり。

ところで、「暘」はそもそも、「あきらか、ひので」と訓し、日の当たる丘、明るい小高い所、ひなたを指す。

そして、天孫降臨の地でニニギノ命が述べた言葉に、「此の地」は「向韓国真来通、笠沙之御前而、朝日之直刺国、夕日之日照国」とある。古田氏は「此の地」とは高祖連峰の西、糸島の地であるとされた。そして、「朝日之直刺国」とは、

◆「此の地」は東に山(高祖山連山)が突っ立っている。だから、日の出のとき、朝日は直に真下の此の地(糸島平野)にさしつけるのだ”という意味である。(註6)

とされる。従って高祖連峰こそ「高き日の出の地=高暘の地」といえる。そして「左」は東を意味するから、そこはずばり高祖連峰の東、室見川流域、「三種の神器」が出土した「吉武高木遺跡」周辺となるのだ。(地図参照)

6、銘板全体の意味

以上のように考えれば、銘板全体の意味は、

○延光四年(一二五)五月に、天孫降臨の聖地「糸島・高祖連峰」の東、(室見川流域)に倭王は(即位を記念し)、永遠の宮を造り、(周の成王の故事に倣い、天子の象徴である)鬲をまつるものである。

となる。そして、わざわざ周王朝の篆書を用いて記したのは、倭人が文字使用に習熟していなかったからではなく、周代の故事と文字との深い知識に基づき「倭国王こそ周王朝の伝統を継ぐものである」という、倭王の矜持を示すためだったのだ。

以上、「室見川の銘板」の解釈も含めて、古田氏の読解法を基本としつつ、「実地踏査」していけば、原文改定なしに倭人伝の行程・距離・人口が矛盾なく説明できることになったのだ。

註

(註1)浅茅湾北部に面した湾の奥で、「東の浜遺跡」(対馬市豊玉町仁位モシタ。鉄剣・銅剣・銅鏡等出土。弥生後期)。「糠ノ浜遺跡(対馬市豊玉町卯麦糠ノ浜。銅剣・石棺等出土。弥生後期)などが集中している。

(註2)今宿古墳群には巴形銅器の出土した丸隈山古墳、後漢・魏・晋時代に盛行した「位至三公鏡」の出土した鋤崎古墳はじめ、大塚古墳・飯氏二塚古墳・兜塚古墳・山ノ鼻一号墳・若八幡宮古墳など多くの古墳がある。四〜五世紀といわれているが、出土品から一〇〇年程度遡る可能性もある。

(註3)この点古田氏は「この地帯、この領域(怡土平野)なら、例の「(志賀島の)金印」の出土地として、この上なく“ふさわしい”と、これは誰人にも動かせぬ事実です。なぜなら、

(A) 天子から授与された「印」は、その被授与者の「墓」に埋めるのが通則です(略)(B) 後漢初期の「金印の被授与者の墓」として、この三雲・井原周辺以上の地帯はない、とさえ言えましょう。

ことに「天明年間」に発見された「井原(鑓溝)遺跡」の場合、後漢前期の鏡が多量に出土していますから、まさにピッタリ、と言えるかもしれません。」(古田武彦『なかった』第四号(二〇〇八年)「読者への回答 -- 吉村徹さんへ」より)という。

「委奴国王印」が奴国にあったとすれば、奴国の名称が委奴に由来する可能性もでてくるだろう。

(註4)それでも面積は一大国・末盧国より少し広い二〇〇平方キロ程度。面積比は二〇〇対一四〇、人口比は二万対三〇〇〇〜四〇〇〇だから、人口密度は三〜五倍程度となる。なお、これは地図面積計算ソフトを使用し算出したもので、あくまでも概算である。

(註5)古田武彦『古田史学会報』No. 二七「失われた万葉集(一九九七年)

(註6)古田武彦「『盗まれた神話』 -- 記・紀の秘密第七章 天孫降臨地の解明」

これは会報の公開です。

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。古田史学会報一覧へ

Created & Maintaince by" Yukio Yokota"