『二中歴』・年代歴の「不記」への新視点(会報169号)

服部静尚氏の「倭国による初めての遣唐使」説への疑問 谷本茂 (会報167号)

「聃牟羅国=済州島」説への疑問と 「聃牟羅国=フィリピン(ルソン島)」仮説 (会報169号)../kaiho169/kai16901.html

「聃牟羅国=済州島」説への疑問と

「聃牟羅国=フィリピン(ルソン島)」仮説

神戸市 谷本 茂

一、「聃牟羅国=済州島」説は成り立つか

石田敬一氏や林伸禧氏などにより、「聃牟羅国=済州島」説が提起され、既に、西村秀己氏の疑問視する論考なども提示されているが、本会報上での詳細な議論は見られなかったようなので、改めて、筆者の抱いた最大の疑問点を提示し、会員諸兄の御批評を乞う次第である。[聃の字はフォントの都合上、代替文字(異体字)を使用するが、百衲本『隋書』の元の字形は「聃」である]

林伸禧氏は石田敬一氏の「聃牟羅国=済州島」説に賛同して、『隋書』(81、列伝46) 百済伝に記載されている「其南海行三月 有聃牟羅國 南北千餘里 東西数百里 土多麞鹿 附庸於百濟」の里数値を短里として理解された。[『東海の古代』第二一七号~第二一九号および第二二四号:「「聃牟羅国」の所在地」(1)~(4)]

仮にその仮説に立つ場合は、

①「海行三月」は百濟~済州島の行程としては過大であり、適合しない。「海行三日」とでも考えない限り実勢地理に合わない。

②「南北X里 東西Y里」の理解が通常(南北距離がX里で東西距離がY里)とは逆であり、この文面から「東西距離がX里、南北距離がY里」と理解し更に里数値を「短里」として実地形を想定しているが、そう解釈する根拠が薄弱である、

という問題が生じる。林氏は①については、特に深く考証しておられない様なので、主に②について再検討する。

解読上のキーポイントである「南北X里 東西Y里」の理解の仕方が通常とは逆なのであるから慎重な検討が必要とされるのに、林氏は、石田氏の所説(俀國の領域=九州島=東西五月行南北三月行=南北距離5:東西距離3の比率の島→通常とは逆の「東西~ 南北~」の理解の方が正しい)を参照するだけで、『隋書』内の他の用例や、この文型の隋・唐時代の中国知識人の共通認識について、充分検討されていない。

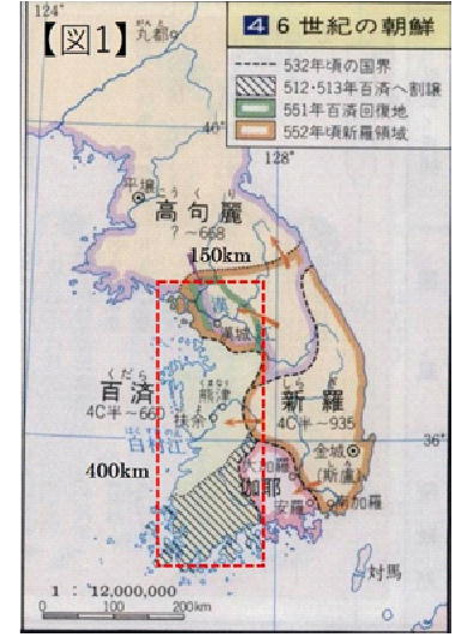

(A)まず、『隋書』百済伝に「其國 東西四百五十里 南北九百餘里 南接新羅 北拒高麗」とある。この記述は明らかに隋代の通常里(長里)[一里≒五三〇メートル]である。(九〇〇余里≒九一〇里~九七〇里とみなして)実地形に照らしてみれば、里数値は長里(直線距離では稍過大に思えるが、道路に沿った実距離としてはほぼ実際に近い距離)で適合すると認められ、「東西~ 南北~」の文型は通常の解釈の通り、南北に細長い領域である。

[【図1】【表1】を参照]百済伝内の記述において、林氏の説は既に整合性を欠いていることになる。

図16世紀の朝鮮

図16世紀の朝鮮

表1

表1

(B)次に、『隋書』が編纂された当時(七世紀中葉の唐代)の中国の知識人の「東西~ 南北~」文型の共通認識を示すと思われる『九章算術』に記載された例題がある。『九章算術』の原著は紀元前一世紀頃までに成立し、魏の景元四年(二六三年)頃の劉徽の注、唐の李淳風(六〇二年~六七〇年)等による注があるテキストが伝わっている。[算経十書本][科学の名著2『中国天文学・数学集』朝日出版社 一九八〇年刊、世界の名著 続1『中国の科学』中央公論社 一九七五年刊 に和訳あり]

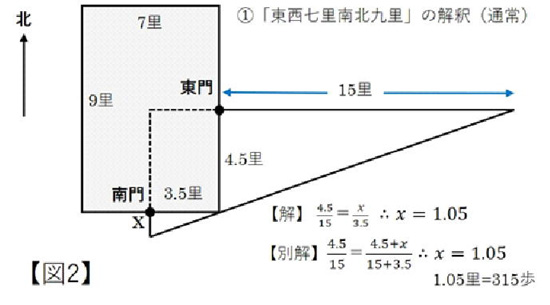

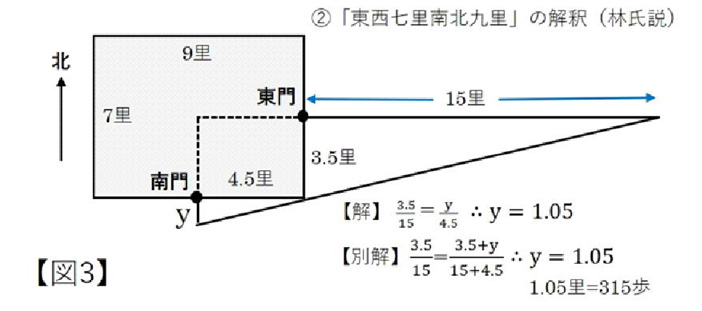

「今有邑 東西七里 南北九里 各中開門 出東門十五里 有木 問 出南門 幾何歩而見木 答曰 三百一十五歩」と本文が記載されている。この問題を①通常の理解「東西距離七里で南北距離九里の邑」と解釈したもの【図2】、と②林氏説の理解「南北距離七里で東西距離九里の邑」と解釈したもの【図3】、を示す。

図2 「東西七里南北九里」の解釈(通常)

図2 「東西七里南北九里」の解釈(通常)

図3 「東西七里南北九里」の解釈(林氏説)

図3 「東西七里南北九里」の解釈(林氏説)

この場合、両解釈とも同じ答えが得られ、本文だけからは、どちらの解釈が正しいのか、判断できない。しかし、付加されている李淳風の注に「此以 東門南至隅四里半 爲句率 出東門十五里 爲股率 南門東至隅三里半 爲見股所問 出南門即見股之句 爲術之意與上同也」とあるので、①の解釈が正しい、と分かる。少なくとも李淳風はじめ当時の唐代の知識人達は、「東西七里・南北九里の邑」を①のように南北に細長い矩形と理解していたことは明らかである。石田氏および林氏のような解釈は全く成り立つ余地がないのではなかろうか。

二、聃牟羅國が比定されるべき場所はどこか

(α) 南海行三月が正しく、(β) 南北千餘里・東西数百里が長里で南北距離=千余里、東西距離=数百里の南北に細長い領域である、と仮定した場合に、聃牟羅國は何処に比定されるべきであろうか。

行程の日数を距離に換算するのは条件により大きく影響されるであろうから、困難な推定ではあるが、試みに『魏志』倭人伝の行程において魏使の平均水行率が一日約五〇〇短里(約四〇キロメートル)というデータ(正木裕氏など)を用いて計算すれば、海行三月は四〇キロメートル×九〇=三六〇〇キロメートル相当となる。

このデータは朝鮮半島沿岸航路と対馬海流を横断する航路を含む場合である。百済から南方向への海行は対馬海流および黒潮の流れに逆らって進むので、航行速度としては少し遅くなる可能性もある。ちなみに、『大唐六典』における規定旅程(平均一日当たり)は、荷を積んだ船で、川の流れを遡上する場合、黄河で三十里、長江で四十里、その他の川で四十五里、空船で遡上する場合、黄河で四十里、長江で五十里、その他の川で六十里とある。これらからすれば、潮流に逆行する場合、仮に日に(長里=唐里≒五六〇メートル)六十里とすると、三三・六キロメートルとなり、先の四〇キロメートルと比べて、十五~十六%遅くなる可能性があると考えられる。その場合には九〇日の行程は約三〇〇〇キロメートル強ということになろう。

また、南北千余里、東西数百里は、長里(隋里≒五三〇メートル)とすれば、千余里=一一〇〇~一七〇〇里、数百里=五〇〇~六〇〇里と仮定して、南北=五八三~九〇〇キロメートル、東西=二六五~三一八キロメートル程度の領域となる。

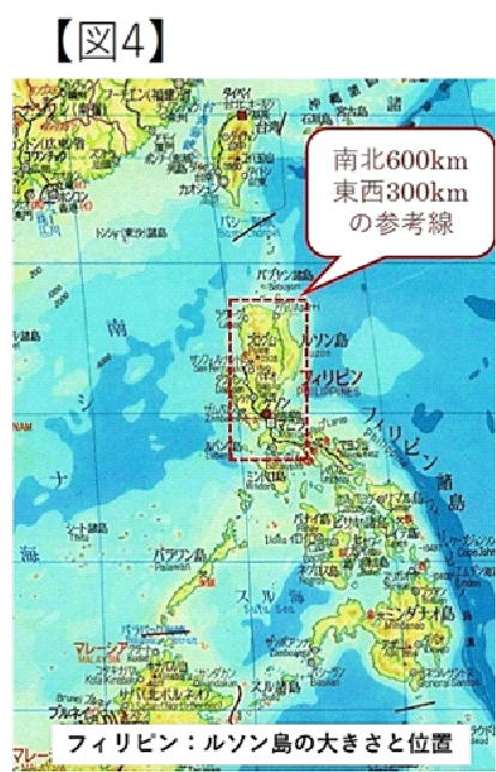

百済から、南に三〇〇〇~三六〇〇キロメートル航行した場所で、南北六〇〇×東西三〇〇キロメートル程度の規模の南北に細長い土地といえば、フィリピンのルソン島が第一の候補となろう。

図4 フィリピン:ルソン島の位置

図4 フィリピン:ルソン島の位置

[【図4】を参照]

ルソン島は百済の都・泗沘(朝鮮半島南半部 西側中央付近)から、(現在のマニラ付近まで)直線距離で約二四〇〇キロメートル、中国大陸沿岸を行く近海航路(迂回航路)の実距離で約三〇〇〇キロメートルのところにある。「海行三月」から推定した距離と大きく乖離してはいない、と言えるのではないだろうか。

したがって、「聃牟羅國はフィリピン(ルソン島)である」という仮説を措定するに足る史料上の根拠が得られたものと考え、私見として、この仮説を提示する次第である。

三、東シナ海の漂流物は北方だけに移動するのか

林氏の「聃牟羅國=済州島」説では、隋の漂流船の漂流方向も問題にしている。地理的状況として、海流の項目において「中国東側の海域(東シナ海)の海流「黒潮」は北上しており、黑潮の一部は分流して、九州西方沖から対馬海峡を通って日本海に流入しており、対馬海流と呼ばれている。なお、中国沿岸には南下する海流として中国沿岸流が存在する」と説明したうえで、戰船の漂着の項目で「隋の戦船は南下すれば、敵国の陳国に漂着する可能性があるので、できうる限り北進を図ったと推定される。戰船は揚子江河口から北進したが、南進すれば舟山群島に漂着する可能性が高い。事例として、唐・鑑真和尚は日本に渡海するまで何回か漂流したが、すべて、中国沿岸やベトナムに漂着して、台湾島に漂着していない」とする。そして、「漂至海東聃牟羅國」の海東を重視して、「漂着が陳國平定の戦闘中であるから、北朝「隋」の海東と理解すべき」で、済州島は適するが南方の島々は適さないであろうとした。

東シナ海における漂流物の主たる移動方向が北であることは、誰しも認める所であるが、条件に依り、南方向に漂流する場合が少なくないことも周知の事実である。東シナ海での漂流物が南方(台湾やフィリピンの方向)に移動することは決して稀な現象ではない。

第一に林氏も指摘されているように、対馬海流、黒潮の北上主潮流の反流(南向きの流れ)が中国大陸沿岸部(近海域)に存在する。更に、中国大陸の東部・東南部の海域では秋季・冬季には北東あるいは北からの風が強く吹くので、漂流物は南西あるいは南方向に力を受けるのである。

二〇一八年一月に上海の東沖二八〇キロメートルで衝突事故を起こしたタンカーは、事故現場から南南東に約三〇〇キロメートル漂流して沈没した。強い北風の力が対馬海流の力を上回っていた。二〇一九年九月には上海から台湾まで「無人船」が「漂流航海」した。

更に、環境省が公開している「海洋ゴミ シミュレーション」の動画では、東シナ海に投棄されたゴミが、常識的な予想とは異なり、広く南方まで漂流していく様子が示されている。海流だけではない多様な要因を考慮した漂流現象の実相を知りうる貴重な情報といえる。

このような事例があるので、隋代の漂流船がどの方向に移動したのか確定的な情報が存在しない限り、一概に南の方向には移動しなかったとは断定できない。林氏の漂流方向に関する議論はあくまでも一般論であり、東シナ海の漂流物が台湾やフィリピンの海域まで移動する可能性は充分あるといえよう。

四、「麞鹿」の棲息域について

更に別の論点として、林氏は、麞鹿のろじかは済州島に特徴的な鹿であり、他の地域に見いだしにくいから、「聃牟羅國=済州島」の傍証となりうる、とされる。

これは、論理的にいささか飛躍した理路ではないだろうか。林氏が指摘されるように、『三国史記』に注書されて以降、朝鮮半島では、「聃牟羅國=聃羅國(=済州島)」の認識が常識化しているのであるから、『隋書』の聃牟羅國記事中の麞鹿が済州島の鹿であるとの認識が普及して現代に至っているのは当然であろう。問題は『隋書』記事の「麞鹿」が現代の済州島の鹿の種だけに限定されうるのか、という点ではなかろうか。何しろ「麞ショウ」は『説文』に記載されているように古い字源を持つのであるから、歴史的に一定の種や狭い意味での固有種を指すだけと考えるのは妥当でないと思う。どちらかと言えば、通常の鹿とは違う、角が無く小型で耳や口や色に目立った特徴を持つ鹿類の一般的呼称だったと考える方が自然である。麞に関する文献を通覧しても、狭い特定の種を指しているようには思えないのである。(大淵常範 纂『麞麝考ショウジヤコウ』安政六年(1859年)刊の図などを参照した。)

仮に現代の済州島の鹿の種に限って「麞鹿」と呼んでいたとしても、その歴史的な棲息域の変遷をたどり、「六~七世紀に済州島にしか棲息していなかった」と結論するには相当困難な実証作業を伴うであろう。因みに、百科事典/インターネットの情報では、フィリピンにも、「麞鹿」に類似するような形態の小型鹿類が現在(古代にも)存在する。

以上、遺憾ながら、石田敬一氏あるいは林伸禧氏の提唱されている「聃牟羅國=聃羅國=済州島」説には、地理的情報の解釈において最も大きな整合性を欠く問題点があるのではないかと思う。その他にも幾つかの疑問点があるが、既に西村秀己氏などにより指摘されているので、それらについては割愛する。ここでは、私見として「聃牟羅國=フィリピン(ルソン島)」仮説を提示した。今後の議論が深まることを期待して擱筆する。

(二〇二二年三月三日浄書了)

これは会報の公開です。新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。

古田史学会報一覧へ

Created & Maintaince by" Yukio Yokota"