『ここに古代王朝ありき』(目次) へ

五弦の琴 も記載

『常陸国風土記』に現われた楽器 増田修(『市民の古代』13集)へ

三角縁神獣鏡の盲点 -- これは卑弥呼の鏡ではないpart2(古田武彦講演会 二〇〇〇年七月九日)

九州王朝の史料批判 (学士会 会報 2006-II No.857) 古田武彦

『ここに古代王朝ありき』 -- 邪馬一国の考古学(ミネルヴァ書房)

2010年9月刊行 古代史コレクション5

第四部 失われた考古学

第二章 隠された島

古田武彦

沖の島の探究

近畿天皇家に先在した九州王朝 ーーこの命題を考古学的に保証するもの、それは「沖の島」である。

まず、右の命題を具体化しておこう。

第二書『失われた九州王朝』にのべたところだ。前二、三世紀から七世紀末まで、日本列島中心の王者として東アジア世界から認められつづけてきたもの、それは筑紫を中心とする九州王朝であった。これに対し「東方孤立の強者」であった近畿天皇家が代って日本列島中心の王者として中国等から公認されたのは、八世紀初頭。「大宝元年」(七〇一)という連続年号の開始時点だった。両者の交替を決定づけたもの、それは唐・新羅の連合軍と倭国(九州王朝)・百済の連合軍とが決戦した白村江の戦(六六三年)である。

この「東アジアの関ケ原」たる大海戦は、後者の大敗北に終わった。そのあと後者は共に滅亡し(さらに高句麗も滅亡)、新羅が朝鮮半島を、東方の強者、近畿天皇家が日本列島を、それぞれ「統一」する時代が到来した。それは八世紀東アジアの新情勢の開始を告げるものであった。

これがわたしの基本の歴史認識であった。

しかし、次のように反論する論者もあろう。“古冢(弥生期、板付田端(福岡市博多区)、三雲(糸島郡)、須玖(春日市)、井原(糸島郡)、平原(同上)等の五王墓が全日本列島中、抜群の財宝を内蔵していることは認めよう。その前(一世紀中葉)には、志賀島の金印もある。

けれども、四世紀以降の古墳時代になると、やはり九州は淋しい。筑前の銚子塚古墳(糸島郡)、宮地嶽古墳(宗像郡)、日拝塚古墳(筑紫郡)、筑後の装飾古墳群などでは、到底「天皇陵」といわれる巨大古墳群に対して、埋蔵物の質量が匹敵できるとは思われないではないか”と。

もっともな問いだ。これに対する答 ーーそれが、“海の正倉院”と呼ばれる「沖の島」である。

五つの疑い

従来の考古学者が「沖の島」に与えた「定説」としての許価は、次のようだった。“これらの超一級の財宝は、すべて大和朝廷からの奉納物である”と。そしてつけ加えた。

“中国や朝鮮半島諸国へ、大和朝廷が国使を送るとき、海上の安全を祈ってこれらを奉納したのであろう”と。 ーー本当だろうか。わたしは次の五個条について、これを検証してみようと思う。

(一) 沖の島から出土するおびただしい土器。それは縄文~古冢(弥生)~古墳~歴史時代とつづいている。祭祀用土器をはじめ、各種各様の土器があるが、すべて「九州の土器」である。もちろん、北部九州が中心だ(ただ古冢=弥生時代には、中国地方西部〈山口県〉のものがある)。

従来の考古学者は、この事実を知りながら、この事実のもつ意味をかえりみなかった。“大和朝廷が奉納したのは、豪華な金属製品だけ。こわれやすい土器は、現地のを調達して使ったのだろう”という風に、安易に処理してきたようである。

しかし、祭祀用土器にも、地方地方の個性がある。九州のそれと近畿(大和・難波〕のそれとは、えらいちがいだ。古代社会において祭祀用土器のもった絶大な意味。それから考えると、このちがいは見のがせない。こわれやすいからと言うけれど、主柱をなす祭祀土器くらい、自分(天皇家)のお膝元の、大和朝廷独自のものを慎重に船で運べないものだろうか。そのような試みが長くつづいたあと、やっと現地調達というやり方に変った、というのならまだいい。てんから(古冢=弥生期から)文字通り、その(大和的祭祀土器の)かけらすらないのだ。“こわれるのがわかっていたから、はじめから現地調達だった”とでも言うのだろうか。変だ。

それに、そんなに途中でこわれるのがこわいのなら、大和(や難波)でよりすぐった近畿の祭祀土器職人を現地(九州北岸の宗像地方)に派遣し、現地の土で現地の職人を指揮して、近畿型、つまり近畿天皇家お好みの祭祀用土器を作らせなかったのだろうか。いっときの気まぐれな奉納ならともかく、縄文から歴史時代(七世紀末)まで、延々とつづいた長期奉納史の中で、それらしい跡が発見されないのは、これはどうしたことだろう(沖の島の土器が、九州の土器 ーー 古冢〈弥生〉期には、山口県も ーー であることについては、岡崎敬氏にお聞きし、確認できた)。

このように考えてみると、土器、ことに祭祀用土器の一点をとっても、“沖の島の財宝は近畿天皇家からの奉納物”という仮説は、一個の壮大な虚構でしかないのではないか、そういう疑いが鮮明に浮かび上がってくる。今まで黄金の虚像をささえていた土の器(うつわ)がひびわれ、くずれはじめたのである。

金銅の海

(二) 沖の島には、土器の他に、おびただしい金属器が埋蔵されていた。銅器(後漢鏡・三角縁神獣鏡)[渡/金 と]金器(龍頭その他各種)・金器(指輪)などだ(他に鉄器も)。だから、“土器の大海の中に金属器をひたしてみる”、こういう方法をまずとってみた。すると、“九州土器の大海の中で、これら金属器だけ、近畿天皇家からの奉納物だというのはおかしい”。そういう疑いが生じたのである。

では次に、金属器そのものの検証に入ろう。まず銅器だ。「後漢鏡と三角縁神獣鏡」 ーーこの組合せは、近畿でも、九州でも珍しくない。たとえば、

椿井大塚山古墳(近畿) ーー 内行花文鏡二、方格規矩鏡一、「舶載」三角縁神獣鏡三二他に画文帯神獣鏡一

銚子塚古墳(九州) ーー 方格規矩鏡一、内行花文鏡一、「イ方*製」三角縁神獣鏡八

イ方*製鏡のイ方*は第3水準ユニコード4EFF、後は論証に直接関係しないので略

[流/金 と]は、流の下に金。JIS第4水準ユニコード938F

これに対して沖の島の場合。三角縁神獣鏡は、ほとんどいわゆる「イ方*製」である。この点、右の椿井大塚山でなく、銚子塚と同類の性格をしめしている。

この点、さらに視野を拡大して、近畿全体と九州全体を比べてみると、一段と明確だ。

近畿の場合、いわゆる「舶載」の三角縁神獣鏡がおびただしいことは、周知の通りだ。未掘の「天皇陵」古墳群を開(あ)ければ、発掘量がさらに増大すること、それは疑いないと思われる。

これに対し、九州の場合は「イ方*製」鏡が多い。ことに九州東岸域(福岡県石塚山古墳七面、大分県赤塚古墳四面)を除けば、他にいわゆる「舶載」鏡は寥々たるものだ(福岡県原口古墳三面)。いわば「イ方*製」の大海の中に、僅かな「舶載」、そういった感じだ。ところが沖の島。方格規矩鏡、内行花文鏡と共に、三角縁神獣鏡は、

舶載一面、イ方*製八面。

まさに「九州型」の配置なのである。

こうしてみると、三角縁神獣鏡を近畿天皇家のシンボルに考え、沖の島のそれを「近畿天皇家の奉納品」としての歴たる証拠、そのように考えてきたことが、いかに出土事実の上に立たぬ、論証上の強引さを犯してきたか。それを疑うことができないように、わたしには思われる。

もし、依然として「近畿天皇家奉納説」を主張しつづけようとする考古学者が一人でもあるなら、その人は、必ず次の問いに答えなければならないであろう。

“「舶載」鏡を多量に所有し、近畿(椿井大塚山古墳等)や岡山(車塚古墳等)から九州東岸(石塚山古墳・赤塚古墳)の豪族にまで、惜しみなく「舶載」鏡を大量に配布したはず(小林行雄の理論による)の天皇家が、なぜ沖の島にだけは、それ(舶載鏡)を惜しみ、出来上がりの悪い「イ方*製」鏡ばかり奉納したのか”と。

この問いに答ええないまま、旧説(現在の定説)を主張しつづけることは、科学の名において、誰人にも許されないであろう。

これに対し、わたしの立場(九州王朝論)からすれば、ことは明瞭だ。

三角縁神獣鏡は、はじめ(古墳時代初頭)、筑前中域を中心とする九州北部で作られた。先にのべた(一五七ぺージ)ように、倭国側独自の必要と要求に立って、中国側の鋳鏡技術(画像鏡における、三角縁)が、この神獣鏡にも転用せられたのである。そこで九州北部には従来の(舶載とイ方*製)後漢鏡と(倭国製)三角縁神獣鏡の並用時代が訪れた。これが九州の古墳時代初頭である。これを反映したもの、それが銚子塚古墳や沖の島の鏡だ。

すなわち、沖の島は、土器の場合と同じく、銅器(鏡)の場合にも、九州を地盤とする、九州独自の、九州王朝のための祭儀と財宝の島。そういう明晰な姿を深くたたえているのである。

金銅の龍頭

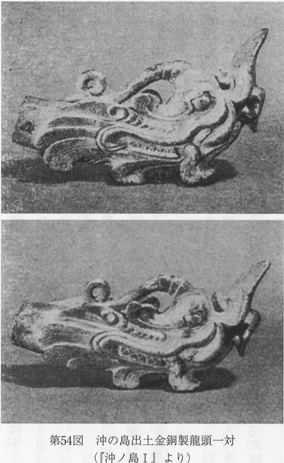

(三) 出土と共に人々の耳目を驚かせ、最近各地で開かれた沖の島展で、いつも目玉となってきたのは、一対の「金銅の龍頭」だ。ご覧になった方も多いであろう。そして、忘れえぬ記憶を脳裏に刻みこまれたにちがいない。それほど特異なものだ(第54図)。

それは日本列島で特異なだけではない。中国をふくめ、東アジア全体でも、類品が見出されていないのだ。

“いや、東魏に同じものがあるとか、解説してあったぞ。高句麗との戦で戦利品として奪ってきたものを大和朝廷が奉納した、ということだった”。展覧会のときの記憶、また沖の島に関するパンフレットの解説からそのような記憶を思い起こされる方も多いであろう。 ーーところが。

わたしは東京・大阪と各「沖の島」展の展覧会場に通いつめ、これを見て見抜いた。そのすえ、最後(大阪)には至近距離で直接内部構造や裏(下側)まで長時間観察する幸いを与えられた(宗像神社禰宜の楠本正さん、大阪市立美術館学芸課長〈当時〉の秋山進午さんの御理解に厚く感謝する)。そして二つの龍頭の特徴をすみずみまで知悉することができたのである。同じ壁面には東魏の仏龕(山西省天竜山石窟)の龍の浮彫断片 ーーこれはもっとも沖の島の現物と似ている、という専門家(杉村勇造)のお墨つきのものーー が飾られていた(第55図)。

「しかるに山西省太原に近い天龍山石窟群の中で、東魏時代(534~550)の石窟と考えられている第2窟の東壁・西壁にある仏龕の両側に垂れ下がる龍頭は、いずれも上唇は長く鳥嘴状をなし、下唇も鳥嘴状で下方に屈曲し、口辺の眼窩や後方の羽状の彫、一角などは今回出土の金銅製龍頭にきわめて類似している」(『沖ノ島 I』宗像大社沖津宮祭祀遺跡、昭和四十四年度調査概報。杉村勇造解説。四四ぺージ)。

ところが、当の写真と実際に比べてみたとき、あまりにも、両者かけはなれ、差異の多いのに、わたしは自分の目を疑ったのである。

第一、当然のことながらこれ(沖の島)は、金銅製、あれは石壁。材質、器物が全くちがう。だがもちろん、器物の“形体”は別でも、龍そのものの形姿が似ていれば、いい。だが、それがあまりにも似ていないのだ。たとえば、

〈沖の島〉

1. 眼精が楕円形。

2. 頭上突起(角)にこぶなし。

3. 頭上突起の下部が三段の形。

4. 歯の位置が目より後方。

5. 上唇の先端が目の上方にいちじるしく突出。

6. 後方に四~五本の豊かなひれがある。

〈天龍山〉

1. 眼精が円形。

2. 頭上突起に三つのこぶあり。

3. 頭上突起の下部に三段形なし。

4. 歯の位置が目の真下。

5. 上唇の先端がそれほど突出していない(ただし断片のため、末尾は不確実)。

6. 後方にやせたひれが三本、下方に向かう。

のように。そして何より、全体の印象が大きく異なっている。

もっともこれを見たら、杉村さんは“そんなに厳密なことを言ったって”と苦笑されるだろう。その通りだ。つまり、それほど正確に求めはじめたら、とても東魏にも、高句麗にも、類例がない。つまり沖の島独特なのだ。“強いて、他(よそ)からの伝来ということを現存物から求めれば、まあ、このくらい”。そういった感じの「比定」が、杉村さんの解説だったようである。

けれども、第二部で細剣の鋳型や漢鏡の鋳造問題の検証を見てこられた読者には、お判りであろう。 ーー“この龍頭が他国製か、国内製か、それが第一の問題だ”と。そのうえさらに“渡来した中国の工人”といった視点が導入されれば、現物の技術からは、もう「舶載」か「国産」か、そんなに簡単に腑分(ふわ)けできるものではない。そしてそのような実情こそ、まさに技術伝来史の実際なのである。

ひるがえって考えてみよう。その龍頭の全形姿が他に見つからないということは、すなわち「国産」の可能性が高い、そのことをしめしているのである。

重量の謎

大阪の市立美術館の学芸課長〔当時)の秋山進午さんは「中国東北地方の初期金属器文化の様相」(上・中・下『考古学雑誌』第五十三巻四号、第五十四巻一・四号、昭和四十三~四十四年)などの、すぐれた論文で有名な考古学者だが、この方から貴重な示唆をいただいた。

「あの龍頭は、幡(はん のぼり、はた)の上につけたものだ、ということになって、それに当たる写真(第56図)も、会場に出してありますが、どうも、そうではないみたいですよ。持ってみると、ズッシリと重くて、とてもあんな風にしなだれた竿の先にぶらさげることのできるようなものではありませんね」。

さすがに鋭い観察、わたしもこの龍頭を自分の手にささげてみて、その重量に驚いた。まさに秋山さんの言われる通りだ、と感じたのである。

実は、この観察は、重要な問題をはらんでいる。現在、この龍頭に対する、もっともよく知られた「由来」解説は、次のようだ。

「ところが、東魏の滅亡後わずか十二年後である欽明天皇の二十三年 (562)の『日本書紀』巻十九の一項には、

八月、天皇大将軍大伴連狭手彦を遣し、兵数万を領せしめ、高麗を伐たしむ、狭手彦乃ち百済の計を用ひ、高麗を打破す、其の王墻を踰へ逃ぐ、狭手彦遂に勝に乗じ以て宮に入り、盡く珍宝・[貝化]賂・七織の帳・鉄屋を得て還り来る、七織の帳を以て、天皇に奉献し、甲二領・金飾刀二口・銅鏤鐘三口。五色幡二竿と美女の媛并に従女吾田子を以て蘇我の稲目の宿祢大臣に送る、是に於て大臣二女を納れて妻と為し、軽の曲り殿に居らしむ。

の記事があって、五色の幡二竿が高句麗の王宮から戦利品としてわが国に広えられたことが明記されていることは注目に値する。

東魏は黄河の北方にある業*(ぎょう 今の河南省臨章*県西約30粁)を都とし、当時高句麗は年毎に東魏に朝貢していることが『北史』に記載されているので、或はこの五色の幡二竿も東魏から賜わり高句麗の上宮に宝蔵されていたことも想像されるのである。

業*は、業に阜偏。JIS第3水準ユニコード9134

章*は、三水編に章に。JIS第3水準ユニコード6F33

沖ノ島出土の金銅製龍頭が一対であり、龍の様式が東魏時代と合致するので、この五色の幡二竿が宗像大神に奉献されたという仮説も、当時の半島との軍事関係を考えるときに成立つのではあるまいか」(『沖ノ島 I』四六ぺージ。『日本書紀』原文〈漢文〉省略)。

つまり、この「五色の幡」についていた龍頭を、近畿天皇家が沖の島に奉納したのだろう、というわけだ。

右の文面は、わたしが『失われた九州王朝』の中で、九州王朝の史実(九州王朝側の史書による)を、近畿天皇家を「主語」としたものに書きかえたもの、つまり「盗用」だ、としたものだ。

では、わたしの立場からすれば、九州王朝が高句麗との戦闘で“奪い取って”その戦利品を沖の馬に奉納したもの、そうなるのだろうか。 ーー否。

なぜなら、ここには龍頭のことなど書かれていず、ただ論者がそのように想像しただけだからだ。そんな想像の竿の先に、考古学上の出土物をぶらさげる。 ーーそのようなやり方は、わたしの方法ではない。

その上、高句麗の遺跡から同種の遺物が幾つか出土していて、これはそれと同一物だ、というのならともかく、全くそのような高句麗考古学の出土物は存在していない。つまり考古学的な出土母域が欠如しているのだ。

そして何よりも、秋山さんが、言われたように、現物の重量は、右の『書紀』を権威とする読法を裏切っていたのだ。「これは玉座か何かの両脇の直立棒の上にガッチリ据えられていたものですね」。この秋山さんの言葉に、わたしは深くうなずかざるをえなかったのである。

わたしが秋山さんの観察を、自分の手で再確認してみて“これは大きな問題をはらむ”、そう感じたのは、右のような事情からだった。

わたしの観察

この一対の龍頭の身元を確かめる前に、わたしの観察結果を記録しておこう。現物熟視が考古学的探究上の基本であること、それは古文書の筆跡検査の場合と異なるところはないであろうからから。

最初、展覧会場で瞥見しただけでは、双生児のように見えた二つの龍頭が、細密に観察すればするほど、両者出来ばえが全くちがうのに驚いた。たとえば、

1. 歯。片方は左右五本ずつ。他方は左右六本ずつだ(以下「五歯龍」と「六歯龍」と呼ぶ」)。

2. 後ひれ。五歯龍は四枚。六歯龍は五枚。

3. 鼻の穴。後方から見ると、五歯龍は鼻の穴は見えないが、六歯龍は見える。

4. 後方から見ると、五歯龍は上の稜線が一直線にまっすぐだが、六歯龍は前端部の方角がいささかずれている。

5. 下方(底)のうろこは、共に十四枚だが、五歯龍は配置がキッチリまとまっているのに、六歯能はいささかずれて無理に数を合わせた観がある。

6. 後方から穴の中をのぞいてみると、内部は、五歯龍の方が精緻で、六歯龍はいささか粗雑である(「なかご」と関係する技術であろう」。

7. 下方(底)に、六歯龍には、明確なきれこみの文様部分がある。五歯寵にはない。

8. 歯の周辺に瓢箪型の模様がほどこしてあるが、その技法が両者、異なっている。すなわち、五歯龍の方は、段差のある個所でもキッチリ ![]() を彫りこんでいるが、六歯龍の方は、しばしば半面省略し、

を彫りこんでいるが、六歯龍の方は、しばしば半面省略し、 ![]() の形で彫りこまれている。

の形で彫りこまれている。

以上のようなちがいのしめすところ、それは両者、作者を異にしているという帰結だ。ことに 8. の技法のちがいでそれは明確だ。そして一言にして言えば、五歯龍が優秀であり、六歯龍はやや劣っている。おそらく“五歯龍が範、六歯龍はその模倣”と考えられる。その点を証拠づけるのは、 5. だ。六歯能の場合、「十四枚」という数を前提にしたため(五歯龍とは、全体としての大きさ、配置がちがうため)、一種の無理を生じているさまが見られるのである。

以上によって考えられる状況、それはたとえば次のようだ。“作者Aは、五歯龍を作って死んだ。そのあとをうけ継いだ作者Bは、これを範として六歯龍を作ったが、技術は到底これに及ばなかった”と。

この場合、AとBの製作地を全く別、とするのは、問題だ。なぜなら、右のような明瞭なちがいの反面、“両者間によく技術が継承されている”という、本質的な一点をも見のがすことができないからである。

このように、一人の作者が楽々と、二つの龍頭を作ったのでなく、二代にわたって粒々苦心して、「二つの龍頭」が作りつづけられて完成した。このような製作状況は、何を意味するのであろうか。

観世音寺の古鐘

太宰府の隣、観世音寺に古式の鐘がある。京都の妙心寺蔵の鐘と並んで日本最古の鐘とされるものだ。

その鐘の上部には龍頭がついている。一対の龍頭だ。一般に、いわゆる朝鮮鐘が一個の龍頭をもつのに対し、日本鐘は一対だ。これが両者の重要な差異、とされているようである(坪井良平『朝鮮鐘』)。

だから最古の日本鐘の一対の龍頭は、すなわち「最古の一対の龍頭」ということになる(第57図)。「燈台、下もとくらし」のたとえ通り、沖の島の「金銅の一対の龍頭」に、いわばもっともよく似ている(もちろん、差異点もあるけれども)のは、これら一対の龍頭なのである。

現在妙心寺にある古式鐘も、その産地は九州北岸にあることが知られている。その銘文は次のようだ。

戊戌年四月十三日壬寅収糟屋評造舂米連廣國鑄鐘

右の「糟屋」とは、継体の九州侵攻(『書紀』風に書えば「磐井の反乱」)の結果、磐井の子葛子が、この糟屋の屯倉を近畿天皇家(継体)に割譲し、それによって和議を結んだ、その間題の地だ。継体は、この九州侵攻に先立ち、侵攻軍をひきいた将軍、物部大連麁鹿火(もののべおおむらじあらかひ)に「長門より東をば朕制とらむ。筑紫とより西をば汝制とれ」と言ったという。まるで分取り物の分け前の約束のように(『失われた九州王朝』第四章I 参照)。

けれども、戦いそのものは、「磐井を斬る」という決定的な勝利に終わったのに、最初の分取りの約束にも似ず、このような結果に終わったのはなぜか。思うに、

第一、「九州王朝こそ日本列島中心の王者」という大義名分は、前三~六世紀初頭の八世紀間、一般に浸透しており、一回の勝利で名分奪取できるものではなかったこと(のちの「承久の乱」で鎌倉側〈源氏・北条政権〉は京都側に完勝し、天皇と二上皇を配流したにもかかわらず、鎌倉側が代って「天皇」を名乗るという挙には出られなかった。これと同じだ)。

第二、九州王朝の背後には、九州各地の豪族がおり、同盟者としては百済などがあった。これらの勢力を無視して、直ちに近畿の一豪族たる「天皇」家が、九州全土を配下におくなどということは不可能だったこと、この二点である。

したがって「天皇」家は、糟屋郡の割譲によって妥協し、「朝鮮半島→大陸」への重要な足がかりをはじめて手にしえたのである(このことによってみても、「継体以前」から近畿天皇家が朝鮮半島”にくりかえし大軍を派遣していたという、『書紀』の記述の虚偽性は明白だ。なぜなら、一個の「糟屋郡」の割譲さえ受けぬ、その前に、近畿の「天皇」家が、朝鮮半島へ大軍を送ることなど、できた仕業ではないからである)。この糟屋郡で作られた九州産の鐘は、近畿天皇家におくられ、それがのちに妙心寺に所蔵されたものと考えられる。

「妙心寺の鐘」については、講演記録 法隆寺と九州王朝(『市民の古代』第5集 1983年)

「 法隆寺再建論争と釈迦三尊像の来歴」参照(2014.3インターネット上追記

以上要するに、観世音寺の鐘といい、妙心寺の鐘といい、いずれも九州(博多湾岸の近隣で製作された鐘だ。その鐘にいずれも一対の龍頭がある。近畿にはこのような古式鐘は現存しない(朝鮮半島にも、このような「一対の龍頭」をもつ古式鐘はない)。

ということは、何を意味するか。“沖の島の金銅の一対の龍頭は、朝鮮半島に非ず、近畿に非ず、九州北岸の博多湾岸に類縁母体をもつ”という帰結である。

しかも金銅製品は、近畿だけでなく九州北岸の古墳にもおびただしく内蔵されている。先にあげた銚子塚古墳([流/金]金後漢鏡)、宮地嶽古墳(金銅製壺鐙・金銅製鞍橋覆輪金具。金銅製鏡板付轡および金銅製杏葉残欠・金銅製頭椎太刀および鍔・金銅製透彫龍文冠等)、日拝塚古墳(金製耳飾一 金環四・帯状薄金板残欠五・金板製花形座金一・鍍金環頭太刀柄頭一・鉄地銅張鍍金雲珠二等)など。したがって沖の島の金銅製品〔金銅の龍頭のほか、金の指輪・金釧・金銅釧・金銅製杏葉・金銅製雛形祭祀品等、金銅製品のおびただしいこと、展覧会に見る通りである)は、それをとりまく九州北岸部の「金銅の海」の中にあるのだ。なぜ、これを他地域(朝鮮半島や近畿)からの奉納品とせねばならないのだろうか。全く理由がない。

すなわち、土器の場合と同じ問題が、この一対の金銅の龍頭において、一層鮮やかに見られるのである。

(四) 次は金の指輪だ。これも日本列島に類例がなく(他に新沢千塚一二六号墳〈奈良県〉・川越牛塚古墳〈埼玉県〉に金および鍍金の指輪が出土しているが、形質を異にしている)、朝鮮半島(慶州等)に同類品がある。朝鮮半島(新羅等)が金製品の国であることは有名だ。『古事記』にも「金銀を本と為して目の炎耀かがやく種々の珍しき宝、多く其の国に在り」(仲哀記)とある通りに。現存の考古学的出上品も、これを裏づけている。

一方、この指輪の出土したのは、沖の島だ。海ひとつへだてた朝鮮半島と沖の島。両者の関係が密接なこと、地理的に見ても当然だ。

ところが、近畿では、陸の「正倉院」にも、このような形質の金の指輪の存在はない。ないのに、なぜ、“こんな立派なものは、近畿天皇家からの奉納でしかありえない”。そんな発想ができるのだろう。三角縁神獣鏡の場合は、ありあまる「舶載品」をけちびって、鋳上がりの悪い「イ方*製品」しか奉納しなかったはずの、そんな吝嗇家(りんしょくか)が、どうしてここではそんなに急に気前がよくなるのだろう。自分の宝庫にも現存しないような、ウルトラ第一級の宝たる「金の指輪」を、易々として「奉納」してしまうとは。いつのまにそんなに鷹揚になったのだろう。“権力者なんて、どうせ気まぐれなものさ”。そう言つてすますつもりだろうか。わたしには気まぐれなのは、考古学者側の論理と方法のように思われる。

石穴の論証

閑話休題。

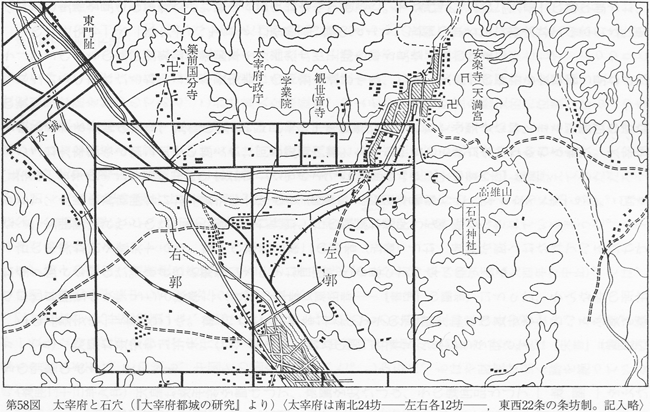

わたしは昨年(一九七八年)の七月、博多へ行き、各所を歴訪した。その一夜、博多井尻の西俣康さんのお宅で現地の古代史愛好の方々に囲まれて話をし、話を聞いた。当地の方々だけに鋭い質問や知見にみち、教えられるところが多かった。中でも、一人の方(兼川晋さん。テレビ西日本勤務)が語られたお話は、わたしを打った。

“先日、太宰府町の視聴者から、テレビがうまく映うつらないと苦情が寄せられた。調べてみると、山蔭になっているためだったが、そこは石穴という字あざ。そこでハッと気づいた”というのだ。それはーー 。わたしが第二書『失われた九州王朝』で書いた葛城襲津彦の話。『書紀』の神功紀に出てくる。そこでは「百済記」の沙至比跪(さしひき サチヒコか)の話を彼(葛城襲津彦)と等号で結んで(同一人物として)『日本書紀』は扱っている。ところが、実際は両者は別人だ。なぜなら、

(一) 沙至比跪の上位者たる「天皇」は、沙至比跪の妹を寵愛しているから、当然男だ。ところが、この説話の挿入されている神功紀末年(摂政六十二年)は、「神功摂政」であって、「男の天皇」などいないはずだ(十四代仲哀すでに死し、十五代応神いまだ即位せず)。

(二) 沙至比跪は、次にのべるように、天皇の譴責(けんせき)を受け、窮死しているのに、葛城襲津彦は、その後も永く活躍し、子孫も栄えている。つまり、両者は別人だ。

右の問題はすでに第二書に書いていた。その話が兼川さんの頭にパッとひらめいた。というのは、「百済記」の伝える沙至比跪の最後は、次のようだったからだ。

沙至比跪は、天皇から新羅国攻撃の命を受けていたのに、新羅側から美女二名を贈られたために、鋒を転じて加羅国を攻撃した。天皇は加羅国王の妹、既殿至(きでんし)からこの事情を聞き、激怒した。そこで、

一に云く、「沙至比跪、天皇の怒を知りて、敢へて公あらはに還らず。乃すなはち自みずから竄伏かくる。其の妹、皇宮に幸せらるる者有り。比跪、密ひそかに使人を遣はして、天皇の怒解けぬるや不いなやを問はしむ。妹、乃すなはち夢に託して言ふ。『今夜の夢に沙至比跪を見たり』と。天皇、大きに怒りて云はく、『此跪、何ぞ敢あへて来きたる」と。妹、皇言を以て報ず。比跪、免ゆるされざることを知りて、石穴に入りて死ぬなり」と。(神功紀、六十二年)

というのである。ここに「石穴」とある(傍点、古田。インターネット上は、赤色表示)。

これが兼川さんの頭にひらめいたのだ。沙至比跪は、すでに私ひそかに倭都に帰国していた。しかし、天皇の怒りを知って公に凱旋(がいせん)する形をとっていなかったのだ。その文にひきつづき、「石穴に入りて、死ぬなり」というのだから、この「石穴」は、あれこれ言わなくても、倭都内の、周知の場所といった形だ。少なくとも、この文の著者はそう思って書き、読者もそう思ってくれる、そういう了解の上に立って書かれた文面なのである。

では、この「百済記」が近畿の倭都を対象として書かれたとしよう。「~の石穴」などと、言わなくても、「石穴」と言えば、誰が見ても、ここにきまっている。そんな「石穴」が近畿にあるだろうか。 ーーわたしは知らない。

ところが、「百済記」が九州王朝と百済との交渉を書いた本だとした場合、倭都は当然博多湾岸、太宰府を中心とする領域だ。ここで「石穴」と言えば、黙っていても、ここ、太宰府町の「石穴」を思い浮かべる。それが筑紫の著者と筑紫の読者との間の了解事項だ(今は「字あざ」として残っているが、当然実在の「石穴」をバックに出来た「字」名が遺存したものと思われる。第58図参照)。

「それに」と兼川さんは言われる。「あの『書紀』の物語を見ると、天皇の後宮と沙至比跪の潜伏賜所と石穴と、この三点は、いずれもそんなに遠くはなれていない。他(ひと)に頼んだら、すぐ連絡がとれる。そういう土地関係にある、そういったふうに見えますね」と。わたしはうなずいた。

長安寺はいずこ

実は、こういった発想と共通の問題、それがすでにわたしの第四書『邪馬壹国の論理』所載「九州王朝の古蹟」で扱われていた。いわゆる「長安寺」問題だ。

(欽明二十三年八月)天皇は狭手彦さでひこを遣わして、高麗を伐たしめ、その戦利品として「鉄屋くろがねのいえ」をえた、

との記事のあとに、

〈A〉鉄屋は長安寺に在り。〈B〉是の寺、何いづれの国に在りといふことを知らず。 (欽明紀)

この「長安寺」とはどこか。第一〈A〉の筆者にとってその所在は、「~の長安寺」という必要もないほど自明だった。ところが第二 〈B〉の筆者(原注者 -- 『書紀』の編者)にとって、そんな寺の所在は全く知らないのだ。もちろん読者にとっては自明、とも思っていないのである。

右の事実は何を意味するか。第一の筆者と第二の筆者(近畿)とは、地域が遠くはなれているだけでなく、文明圏がちがうのだ。そう考えなければ、右の錯綜は説明しようがない。

さて、九州の筑前朝倉には「長安寺」がある(朝倉寺=朝闇あさくら寺を音読みし、て「チョウアン寺」とし、これを「長安寺~」と字あてしたもの。中国の「長安」になぞらえたものと思われる。『太宰府管内志』参照)。

ここは太宰府から南に山一つ越えた、同じ筑前内部。まさに一日のうちに歩いてゆける寺だ。太宰府を中心とする筑前の筆者、筑前の読者にとって、「~の長安寺」と言う必要もない、まさに周知の寺なのだ。

以上によってわたしは、この「長安寺」の所在をたしかめ、この「天皇」の所在を太宰府と見なした。そしてこのときの高句麗遠征の倭国軍を、当然九州王朝の軍と見なしたのである。

この「長安寺」と「石穴」、いずれも「天皇」の都のもより、近隣の地として書かれていること、虚心にこの史料を見つめる者なら、疑いうる人はないであろう。すなわち、この「天皇」の都の地とは、太宰府を中心とする都域だ。それゆえ「長安寺」も、「石穴」も、都域の近隣にあったのである。

沖の島の財宝の下限

(五) さて、ふたたび沖の島に帰ろう。この島に埋もれた財宝のもつ重大な性格、それは縄文以来、連綿とつづいたものが七世紀末前後を下限として、ぷっつりと切れていることだ。もちろん、祭祀土器はその後も連続する。しかし、あの絢爛たる金属器、それが八世紀以降は跡を絶つのである。これは重大な徴証だ。およそ沖の島の財宝を歴史的に位置づける、つまり史的意義を与えようとするとき、この時間軸の下限問題に必要にして十二分に答えうる解答でなければ、まともな解答とは言えない。これは、歴史探究者として当然すぎる視点ではなかろうか。

では、従来の考古学者側は、これに対し、どのような評価を「定説」のようにして与えてきただろうか。曰く。“遣唐使の廃止にともなって海上安全祈願のための奉納も行われなくなったからだ”。曰く“天武天皇期を境にして、祭祀の方法が大転換したからだ”といった解説がなされているようだ。 ーー本当だろうか。

まず第一の理由。遣唐使は舒明二(六三〇)年~寛平六(八九四)年の間だ(八九四年で中止)。では、この間に奉納品が集中しているだろうか。 ーー否。

「七世紀末~八世紀初頭」で、ほぼなくなり、九世紀のものなど財宝物はほとんどない。ストッブ線が一致しないのだ。その上、宋代になってふたたび中国への遣使が行われた(たとえば『宋書』日本伝の伝える一一七三年)。その後も、中国との国交はつづいた。しかるに、もはや財宝は全く跡を絶っているのだ。

“いや、ある期間、奉納の習慣がとだえていたので、もう遣使復活後も、そのままになってしまったのだろう”。そう言うのだろうか。復活後は「沖の島」という神聖な島のあったことも、彼等(天皇家の使者)は、忘れていた、というのでは、あまりにもご都合主義の解釈ではないだろうか。それならいっそ、“何かの理由で、近畿天皇家側の奉納習慣が変ったのだ”と言った方がはやい。事実、そういう方途におもむいたのが、第二の理由だ。

これなら“天武天皇が祭祀のやり方を変えたのだ。そして沖の島への奉納など、しないことにきめたのだ。そしてその後の天皇家は、この天武遺命を忠実に守ったのだ”ということになるから、一応話のつじつまがあう。

しかし、このような「天武命令」など、どこにも書かれていない。だから、“天武天皇が今後、沖の島に奉納するな、と言った”というのは、全く「史料根拠なき仮説」なのである。では、なぜ、そのような「天武遺命」を『古事記』にも『日本書紀』にも書かなかったのだろう。誰に遠慮をして。“近畿天皇家に先在した旧九州王朝のことを書かない”こととは、ことの性質がちがうのだ。もちろん、『続日本紀』以降になっても、「天武遺命に従って、沖の島には奉納しない」などという記事は一切出ていない。では、何かそのことを隠す必要があったのだろうか。その必要はない。このように考えてくると、いよいよ第二の理由も、沖の島の事実(八世紀以降の空白)にあわせて、とってつけたものに見えてこざるをえないのである。

要するに、問題のポイントはこうだ。“近畿天皇家は、七世紀以前には、自己の宝庫を空むなしゅうして、絢爛たる宝物を奉納しつづけてきた。ところが八世紀以降には、急に吝嗇になり、一切財宝を自家の宝庫たる正倉院に蔵有することとなった” ーー沖の島の財宝を、近畿天皇家からの奉納物と見なす、という根本命題に立つ限り、誰人も、この奇妙な背理の命題からのがれることはできないのである。

では、これに代る新しい解説は何か。一つしかない。“一つの王朝は、一つの宝庫をもつ。 ーーこれが原則だ。七世紀以前の九州王朝にとっての「宝庫」が沖の島であり、“八世紀以降の近畿天皇家にとっての宝庫が、正倉院である” ーーこれである。

財宝の遺棄

今、“沖の島は九州王朝の「宝庫」だ”と言った。なぜ「 」をつけたのか。それは“九州王朝自身が平常からここに財宝を貯えていた”とは思われぬ、重要な徴候があるからだ。

沖の島の出土物は、通例の考古学的な発掘というには、何とも似つかわしくない。なぜなら、若干の腐葉土が上にかぶさっていただけ。だから本来土の上に“投げ棄てられたような”形で置かれていたのだ。金銅の祭祀物や鏡や金の指輪や、いずれも国宝クラスのものがぞくぞく、いわば遺棄されていたのである。

“考古学は出土物の学問である以上に、出土遺構の学問でなければならぬ”という言葉がある〔森浩一等)、つまり、ただ「骨董品」を調べるような、古器物検査にとどまるのでなく、その器物が、どこの、どんな地層から、どんな状態で出土したか、それを徹底的に重視しなければ、科学として成立できない。そういう意味なのである。言いかえれば、“考古学の本質は器物学ではなく、遺構学だ”というのだ。おそらくこれに反対する考古学者は、誰一人いないであろう。考古学者や若い研究員や学生が一つひとつの遺跡にへばりついて日夜苦闘しているのは、まさにそのためなのであるから。

では問おう。“この沖の島の貴重きわまる財宝は、なぜこんな、地上に投げ出された形で存在していたのか”と。この根本の謎を解かなくて、あれやこれや個々の器物に説明をつけてみても、およそナンセンスなのである。器物学の域を出るものではない。 ーー科学以前だ。

わたしの問題提起をはっきりさせよう。“このような遺構、すなわち出土状態のしめすところ、それは「これらの遺棄財宝が決して近畿天皇家からの奉納物ではない」ことを証明している” ーーこれだ。

なぜなら、このような財宝遺棄 ーーそれはその財宝の本来の所有者の権威や権力が失墜したとき、はじめて生じうる現象ではあるまいか。では、八世紀以降、奈良・平安時代、近畿天皇家はそのような失墜状態になったか。とんでもない。現代まで、ずーっとその権威は大はばにおいて保持されてきている。そう言って過言ではないだろう。少なくとも天皇家からの奉納物なぞ、遺棄しておけばいい。 ーーそのような精神状況は存在しなかったのである(鎌倉期や江戸期のように、源氏や徳川の将軍が実力をもっていた時代にも、彼等は大義名分上は、天皇家を「最高の権威」として認めていた。その間に、右のような遺棄の生ずべきいわれはない)。

とすれば、この財宝遺棄という出土状況は、すなわち証明している。“この財宝の所有者の権力と権威は、七世紀末頃に滅亡し去った”と。それは誰か。言うまでもない。筑紫の太宰府を都城とする九州王朝がこれである。

宮司家の断絶

この点、わたしは数年前、宗像神社の宮司さんから興味深い挿話を聞いた。宮司さんは、若いときから沖の島の地上に、鏡類その他が散乱していることは、知っておられたという。定期的に沖の島に渡り、神事をつとめるのが、重要な職務の一つだったのだから、これは当然だ。ところが“そこはてっきり明治か、せいぜい江戸末くらいに、神事に使った鏡類の、ごみ捨て場だろう”と思いこんでおられた、というのである。

のちに昭和二十九年以降の発掘によって、それらはすべて国宝クラスの逸品ぞろいだとわかった。けれども、当時はそんなこととはつゆ思わず、近年の神事に使った鏡類だから、普通のごみ捨て場に捨てるわけにもゆかず、この沖の島を、ごみ捨て場代りにしたのだろう、そう思いこんでいた、とわたしに語られたのである。

この挿話の蔵する意味、それはあまりにも深く、かつ重いものだ。なぜなら、この財宝に関する、本来の伝承は、宗像神社の代々の宮司の中に伝わっていない。どこかに断絶があるのだ。それはいつか。七世紀末までは、当然、この至高の財宝の由来は、少なくとも宗像神社側には知悉されていたはずだ。神社側に知られずにこれほどの質と量の財宝をここに遺棄できるはずはないから。神社側は、その遺棄の当事者、もしくは協力者だったはずなのであるから。

だから、その伝承が絶えたのは、少なくとも八世紀以後だ。おそらく宮司家そのものの断絶が、その伝承断絶の背後に存在したのではないだろうか。

雁鴨池の教訓

この不可思議な問題を解く鍵、それをわたしは韓国の考古学発掘映画「雁鴨池」の中に見出した。二度はテレビで、そのあと大阪のABCホール等の映写で見た。

この池は慶州にあり、海に似せて作られた人工の池だ。島あり、岬ありで、海をほうふつとさせる“壮大な箱庭”といった感じである。

この池のそばには壮麗な宮殿が建ち、威容を誇っていたというが、今はない。今回の「大発掘」は、どぶさらいならぬ池さらいだった。国家の手による大がかりで綿密な作業で、池の底から何万点もの考古学的「出土物」がとり出され、考古学的な検査と保存の処置をうける、そのさまが克明に映写し、記録されていた。その「出土物」の中には、金銅の仏像や貴重な銅製品等がおびただしく含まれていたのである。

映画自体は客観的な、作業の描写や「出土物」の展示に終始している。しかし、見終わったとき、わたしの心中に一つの問いが生じた。“この池中の財宝は、なぜこんな状熊で、今日まで埋もれてきたのだろうか”と。

この池中に遺棄されていた財宝が、かつて地上にあったことは、疑いない。おそらく池畔にあったという、その宮殿の中に存在していたのではなかろうか。それがある日、その宮殿が崩壊し去ったとき(今、姿をとどめていないのは、おそらく炎上したのであろうか)、この池の上を舟で運び去ろうとして失敗し、空しく池中に沈没してしまったものであろうか。

そのさい重要なのは、宮殿崩壊の原因だ。もし台風や洪水といった自然災害の類だったら、その宮殿の支配者(権力者)は、必ず池中に沈没した財宝の捜索を命じ、その拾得に全力を傾けたことと思われる。いったん干拓する手もあろう。何にせよ、彼等は地上の現存物を確認することによって、何が池中に沈没しているか、おおよそ推知できるのだから、こんなに大量の財宝が池中に遺棄されたままになる、ということは考えにくい。

これに対して宮殿崩壊が他動的、かつ人工的だった場合には(たとえば統一新羅が高麗に滅ぼされたときなど)、事情は一変する。

新しい権力者は、旧財宝のリストをもたない。したがって旧財宝管理人が殺されたり、逃亡したりした場合、どれくらいの財宝が池中に埋没したか、定かには知りがたい(情報提供者に恵まれざる限り)。したがって、通り一遍の捜索にとどまって、多くは池中に遺棄された形になってしまう。そういう公算が大きいのである。

この雁鴨池底に遺棄されていた大量の財宝、それは、わたしに右のような状況を思いめぐらさせた。 ーーそれは“財宝の遺棄と権力の滅亡との関係”の公理である。

わたしが沖の島で見出すもの、それは、右と基本的に同一の状況だ。“おびただしい財宝が空しく遺棄されたままになっている”という、この事実は、当然、その財宝の本来の所持者は、その時点(七世紀末)に滅亡した、という史実をずばりさししめしているのである。いかなる机上の弁舌も、近畿天皇家のご用学者風の解説も、出土状況、すなわちこの遺構の事実の前には、ついに影がうすい。わたしにはそう思われるのである。

では、その“七世紀末に滅亡した権力者”とは誰か。もちろん、九州王朝だ。その滅亡の明確な動因(メルクマール)はなにか。 ーーそれは白村江(六六三年)の大敗戦である。

白村江の大敗

白村江(朝鮮半島西岸部、中央)の戦いは、唐・新羅の連合軍と、倭国・百済の連合軍との大決戦だった。その完敗者側の一方たる百済が即滅亡したのに、敗戦側の連合軍の主力をなしたはずの「近畿天皇家」が安泰だったのは、東アジア史上の“七不思議”の最たるものだ。

しかし、実はここに登場する「倭国」とは、筑紫、太宰府に都した九州王朝(筑紫の君、隆夜麻)のことであって、近畿天皇家のことではなかった。その点をわたしは第二書『失われた九州王朝』で論証した。『書紀』は、例によってこれを近畿天皇家のこととして、主格をとりかえて描写したのである、そのため、史実を率直に見る者には、一見不可思議きわまる「完敗王朝の無事安泰」という奇現象がここに出現するに至ったのである。

しかし事実は、 ーーこのとき完敗した九州王朝はまさに崩壊したのである。そしてすでに日本列島中、実力ナンバーワンの東方の雄者となっていた「近畿天皇家」がこれに代り、日本列島中枢統一の新しき王者として、東アジア世界に登場するに至ったのである。

では、白村江敗戦の年(六六三年)に、これらの財宝は“運びこまれた”のか。そのような確証は何もない。また、見てきたような推測は、小説家の腕のふるいどころではあっても、歴史研究者のそれではない。また一度に運びこまれたか、再三にわたったか、最初からここ(沖の島)におかれていたものもあったのではないか、こういう問題については、直接考古学的調査にタッチしたこともない、わたしのような者が言い過ぎることは許されない。

またこの島へ“運ばれた”経路も、九州王朝→沖の島といった直通形か、それとも九州王朝→宗像神社側(旧宮司家)へと運ばれていたものが、後日(八世紀以降になって。旧宮司家の断絶時等)沖の島へ運びこまれたか、その他にも種々のケースがありうるのである。

したがって歴史の幕のうしろに隠された複雑な経緯を一枚一枚解き明かす、それは今後の課題だ。その未来の探究の鍵は、“近畿天皇家からの奉納物”という色眼鏡をとり去ることのできた、新しい考古学研究者の手ににぎられている。

近畿からの奉献

次に、論証の厳密さのために、言っておきたいことがある。

“沖の島の財宝は、九州王朝の財宝であった” ーー。このテーマをわたしはのべた。では、“全く近畿天皇家からの「奉納物」はふくまれない”のであろうか。そんなことはない。

近畿天皇家は、最初から九州王朝の分流であることを誇りにしてきた。その祭祀様式は、鏡・剣・勾玉など、天国(あまくに)系のものに属していた。祭る神々も、イザナギ・イザナミ・天照大神以下の天神(あまつかみ)系の諸神だったのである。したがって天照大神の子の三女神を祭った、この宗像神社、そして「天両屋あまのふたや」と呼ばれ、あの神話中に名高い「天の岩屋」(天照大神が弟のスサノオの命の乱暴に怒ってとじこもったとされるところ)に当たると見なされる(『盗まれた神話』第十三章参照)、この沖の島に無関心であったはずはない。だから、古墳時代においても、もし近畿天皇家からの奉納物がささげられた、としても不思議ではない。事実、近畿天皇家側の伝承にも、ヤマトタケルの熊曽暗殺譚や仲哀天皇・神功皇后の九州遠征譚にも見られるように、九州王朝側と交流し、接触していた形跡は存在するのであるから。

したがって、たとえば沖の島の財宝中の石釧等が近畿天皇家側からの「奉納物」であったとしても、不思議はない。このような“客人としての奉献”の場合には、みずからの様式(近畿型の祭祀土器をもちこむ)といった「失礼」は考えられないから、先にのべた祭祀土器の問題(沖の島の祭祀土器が北九州型であること)と矛盾しないのである。

まして継体以後、「糟屋の屯倉みやけ」が近畿天皇家の直轄領地となって以後、近畿天皇家がすぐ隣の宗像神社と沖の島に崇敬をつくし、奉献を行わなかったら、その方がおかしいのである。たとえば「奈良三彩」などは、その一つであるかもしれない。この場合にも、原則として“近畿型祭祀土器をもちこむ”べきいわれはないのである。

しかも、このさい注意すべきことがある。それは今、「沖の島への奉納品」と言ったが、実はその実質は「九州王朝への奉納品」である、という可能性が大きいのである。ことに八世紀以後、近畿天皇家からの「奉納品」が絶えている点から見ると、この考え方が本筋かもしれぬ。

要するに、部分的には「近畿天皇家からの奉納品」もあって当然だ。だが、これを証拠にして、“これ見よ、やはり沖の島の財宝の全体は、近畿天皇家からの奉納品だ”と称してはならない。それでは、“部分と全体のすりかえ”の魔術となってしまうであろうから。

また“八世紀以降、明らかに近畿天皇家の支配下におかれたのちも、九州型祭祀土器しか、使われていないではないか”と問う論者もあろう。けれども、その時期、近畿天皇家はこの沖の島に、かつてのような特別の関心をもたず、特製の(金属製等の)奉献品を「奉納」していないのであるから、ことさら土器だけを「近畿型」にするいわれはないのである。

五弦の琴

一つ、見のがせぬ挿話をさしはさみたい。

わたしはかつて国立音楽大学の教授、佐瀬仁さんの訪問をうけた。“音楽史の中で古代の琴に興味をもっているのですが、源(もと)へたどると、六弦の琴か五弦の琴になります。この両者は、ただ一本弦が多い少ないだけというのでなく、楽器としては性格が大変異なっています。ところが、正倉院には(十六弦・十三弦などの他)六弦の琴しかない。つまり「五弦の琴」がないのです。そこで、“わたしは宗像神社にあるにちがいないと予想して宝物館に行ったのですが、やはりない。そこに居あわせた老齢の紳士(考古学の専門家らしかった)に琴の発掘を依頼して帰ってきました。そこで今、九州王朝について書いておられる貴方の御意見を聞きに、うかがったのです”ということであった(正倉院の琴については、『正倉院の楽器』〈日本経済新聞社刊〉があり、右の点、確認できる)。

わたしは大いに興味をそそられた。『隋書』イ妥(たい)国伝に、

楽に五絃の琴、笛有り。

の記事があるのを知っていたからである。この倭国は、現在の「定説」では、近畿天皇家、推古朝のことだ。とすると、“正倉院に「五弦の琴」がなく、音楽的に異系列の「六弦の琴」しかない”というのは、おかしいのである。

これに対し、わたしの場合は、この「倭国」を九州王朝だと見なしている。妻(難弥)をもち、後宮の女(六、七百人)までかかえている多利思北孤(たりしほこ)という男性の王者と「推古天皇」という女性を、中国側の使者が混同した、そんな馬鹿げた推定を、いかに「定説」の名でおしつけられようとも、わたしの理性では容認できなかったからである。

では、九州王朝にこの「五弦の琴」は。となると、確かに現在のところ、一番有力視されるのは、沖の島だ。これは今までの論証をお読みになった方には、すぐお判りになるであろう。そこで検証をお約束し、佐瀬さんは辞去された。

ところが、解決は思いがけず、早かった。わたしは、大阪読売テレビの小吹正司さんにこのことを告げ、小吹さんの制作されたテレビフィルム「沖の島」の再映写を乞うた。小吹さんはここ数年来、わたしの本を次々と映像化して下さった方だ。『「邪馬台国」はなかった』『失われた九州王朝』『盗まれた神話』とつづき、各三~四回(一回十五分)ずつ、さらにわたしの親鸞の本(『親鸞思想 -- その史料批判』『親鸞 -- 人と思想』)まで映像化されたのである。

その『盗まれた神話』のとき、小吹さんは沖の島へ渡られ、テレビカメラでこの秘島を映し、さらに宝物館など持ち前の“執拗きわまる”熱情をもって映しこんでおられたのを知っていたからである。

読売テレビの映写室。流れゆく一コマ、一コマ、「あ、ありますよ、琴らしいのが」。「止めて下さい」。そこで止(と)めていただいたワン・カット。まぎれもなく、琴が、しかも「五弦の琴」が映っていたのだ。すぐ出来てきた現像写真、まぎれもない「五弦」である(この点、のちに『海の正倉院、沖の島』毎日新聞社刊、で確認)(第59図)。すぐ佐瀬さんにお知らせした。

さらに一つの追加発見。宗像神社で出した『沖ノ島I』ではこれが第60図のような形で出され、「金銅製金具」と解説されている。あるいは、佐瀬さんが考古学の専門家らしい老紳士に「琴」の発見を依頼されてあと、この「誤認」が訂正されたのかもしれない。その老紳士はおだやかに「わたしたちがすでに発掘していながら、それと気づかない場合もありますから」と語っておられたというのである。

ともあれ、この「発見」は、わたしの九州王朝説の“物質的裏づけ”の一つとなった。なぜなら、『隋書』のイ妥国という多利思北孤の国の琴は、「五弦」だった。これに対し、近畿天皇家は、正倉院の宝物がしめす限り「六弦の琴」しかない。ところが、九州王朝の「宝庫」たる沖の島からは、まさに「五弦の琴」が出土したのである。

これは同時に、“沖の島の財宝は近畿天皇家の奉納物”という、旧来の「定説」への、もう一つの否定である。なぜなら「六弦の琴」群の母体から、「五弦の琴」を奉納する。そんなことは考えにくいからだ。やはりこの沖の島の出土は、“筑紫で七世紀以前に、「五弦琴」が奏でられていた”その反映と見る他はない。

中国でも、昔は「五弦の琴」が用いられていたようだ。

舜、五弦の琴を作り、以て南風を歌う。 (『礼記』楽記)

とあるからである。しかし『隋書』イ妥国伝の記事のしめすように、この段階では、中国側に「五弦琴」はない、もしくは珍しくなっていたのであろう(もちろんすでに中国「当代」流の「六弦琴」系の諸琴もまた、筑紫は併存したことと考えられる)。

このとき「イ妥国」、すなわち九州王朝の「五弦の琴」と中国古代の「五弦の琴」との交流関係いかん、という、文化史上の興味深い問題が、今後に提起されよう。

第三章 九州王朝の都城

太宰府の謎/太宰府の性格/掘立柱の発見/『書紀』の信憑性/蔵司の役割/他京との比較/鏡山氏との出会い/測定の鬼/神籠石の秘密/神籠石の成立

『ここに古代王朝ありき』(目次) へ

ホームページ へ

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。