『古代史の宝庫』九州(目次) へ

邪馬壹国の諸問題 1 2 へ

記紀説話と倭の五王の諸問題 1 2 へ

『失われた九州王朝』 へ

『古代の霧の中から』 へ

古田武彦

前回は、三世紀についてお話申し上げましたが、きょうは五世紀前後のところをお話したいと思います。まず『古事記』『日本書紀』の分析から入ってゆきます。そのさいに、私が『古事記』『日本書紀』に対してどういう見方をしているかという点、その方法を、一つのサンプルを通じて、説明し、きょうの話の入り口としたいと思います。

はじめに、いささか私の第三作『盗まれた神話』(朝日新聞社刊)でのべた問題をご紹介し、その上で同じ方法で新しい問題を解明したいと存じます。

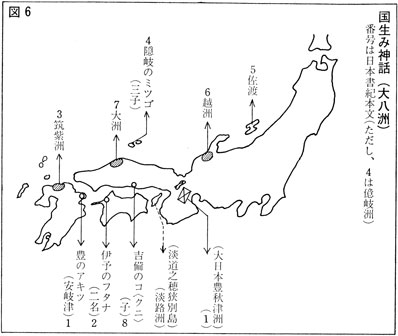

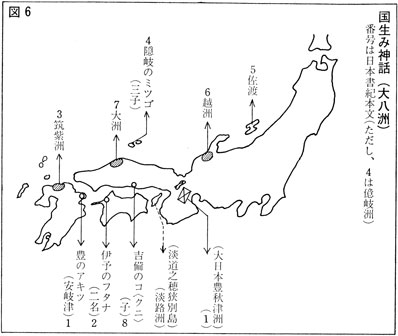

『古事記』『日本書紀』の最初近くに、有名な国生み神話があります。『古事記』では一つ、『日本書紀』では「一書に曰(いわ)く」と、いろいろバラエティーをもって書いてあるわけですが、その一例を図にあらわしてみると、図6になります。『日本書紀』の本文に当たるものがそれです。

『日本書紀』には、大日本豊秋津洲(おおやまととよあきつしま)が中心として書かれている。ところが、これが中心であるにしては、ちょっとおかしいですね。分布図をつくってみれば、おかしいということにすぐ気がつきます。なぜかというと、近畿を中心とした場合には、近畿から西ばかりあって、東がさっぱりない。ただ対馬海流が流れている日本海のほうは、佐渡までありますが、本州の中では、近畿から東はさっぱりないのです。

ですから、これを“近畿を中心に国が統一されていった”という神話だとしますと、あまりにもおかしいわけですね。かなり古くからつくられていたとしてもおかしいし、ずっとのちの七、八世紀の『古事記』『日本書紀』ができあがるころ、大和朝廷の史官が、机の上で勝手につくった、という津田(左右吉)史学(20)以来の考え方で考えてみてもおかしい。“その史官の連中の頭がおかしかったのだろう。そんな連中の頭に責任が持てるか”といえば、話はおしまいですけれども、どうもそういう言い方もおかしい。というところで私は疑問をいだくようになったわけです。

探究の方法としては、結局『三国志』の場合と同じです。「表記のルールをまず調べ、そのルールに従って読んでいく」という立場に徹底してみようと考えたわけです。そうしますと、いくつかの疑問点が次々と解けてきました。

といいますのは、第一に、「洲」を従来は「シマ」と読んできた。ところが、これは「クニ」ではないかと考えたわけです。例えば越洲(こしのしま)は、いまの能登半島だろうというわけですが、能登半島が「島」だった時代はない。非常に古い氷河期(第三間氷期〈一五万〜五万年前〉以前)は別ですが、普通の段階ではありえない、ということがわかっています。そこで「洲」を「国」と考えてみたらどうだろう。そうしますと「越の国」ですから問題はない。佐渡の場合は、「国」でも「島」でも同じところを指すわけですね。

もう一つ、この読み方で新しく浮び上がってきたのは、大洲です。従来は「オオシマ」と読んでいた。「大島」というのはいたるところにあります。瀬戸内海の中に限ってもいくつもある。地域の漁師が、その地域で一番大きい島を「大シマ」とよぶわけですから、いくらでもあって当たり前です。“どこどこの大洲”といえばいいんですが、ただ「大洲」といわれたら、どこの「大シマ」だかわからない。江戸時代の本居宣長以来“あの大シマだろう”“この大シマだろう”といって、結局、結論を見なかったわけです。

ところが私の読み方ですと、「大クニ」になってまいります。そうしますと、当然大国主神で有名な「大国」ですから、出雲の領域となってきます。従来、国生み神話ともあろうものが、出雲を欠いているということは、何ともおかしかったわけですね。おかしかったけれども、解決できないでいた。しかし、「洲」を「クニ」と読むと、すっきり解決できる。「何々の大洲」となっていないという表記事実の意味もわかるわけです。

瀬戸内海の「吉備子洲」ですが、これは児島半島のところでしょうけれども、昔は切れていたらしい。だから佐渡と同じように「シマ」でも「クニ」でもかまわない。この場合大事なことは、「吉備の子洲」と、つまり「AのB」という呼び方になっていることです。Aが大きな領域でBが小さな領域です。私の住んでいるところは京都府の向日市ですが、京都府が大きな領域、向日市が小さな領域、というのと同じ言い方です。吉備が大きい領域で、その一部分に子洲というところがあると、いうわけですね。

この見方で新たに解決できたのは、「伊予二名洲」です。これを四国全体と考えて、本居宣長あたりは悪戦苦闘しました。なんで四国が伊予の二名洲なんだろうというと、“東西南北いずれから見ても二つあるからだろう”と、非常に苦しい語呂(ごろ)合わせをやっておりました。しかし、明治以後の学者はそれを信用しなかった。しかし、ではなぜか。それはわからなかった。ところが、私の読み方ですと非常に簡単です。伊予国という大きな領域の中に、二名という小さい領域がある、ということになります。

事実あるんですね。伊予市のそばに双海(ふたみ)というところがあって、伊予市と双海の間に二名神社があり、双海という町は、市町村合併の結果らしいんですが、その前に二名とよばれる土地があったと、その土地の方からお手紙を頂きました。(また他の方から佐田岬半島に二名津のあることをご指摘頂きました。)だから、伊予二名洲というと、伊予が「面」としますと二名は「点」ですね。「面の中の点」ということで、何ら不思議はないということがわかってきました。

そういうふうに見てきますと、例の近畿が中心だと思われてきた「大日本豊秋津洲」ですが、「大日本」というのはあとからくっつけられた“中心だ”ということをコマーシャルするための“枕詞”であるということは、すぐわかります。実体は「豊秋津」です。そこで、先ほどと同じルールで「豊秋津」を見ますと、豊という「面」の中の秋津という「点」だということになります。豊国というと、大分県の豊前、豊後です。その中に「アキツ」というところがあるか、あります。

別府湾の入り口に安岐(あき)川というのがありまして、河口に安岐町があります。港と考えると「アキ津」ですね。「アキ津」というと、おそらく別府湾それ自体を指すのではないかと思います。というのは、大阪湾の一端に難波というところがあって、大阪湾全体を難波津とよびますね。それと同じように、北のほうの入り口の安岐をとって、「アキ津」とよんでいる。ですから「豊秋津」というのは、豊国の中のアキという港の表現である。このように解けてきたわけです。

そういうふうに並べかえてみますと、非常にはっきりした特色が浮かび上ってきます。日本海岸の対馬海流圏は、筑紫(洲)、大(洲)、越(洲)と、「面」の形で書かれているわけです。それに対して瀬戸内海のほうは、豊のアキツ、伊予のフタナ、吉備のコと、「点」で書かれているわけです。

ともかく、八つをそういう表記のルールによって再整理してみますと、日本海岸が「面」、瀬戸内海岸が「点」ということになる。そして日本海岸の面の中の中心はどこかというと、いうまでもなく、筑紫でしょう。なぜかというと、二つの理由があります。一つは、神話の内容が“筑紫から出雲が主流で、ときに越があらわれる”という形で描かれているということです。もう一つは、対馬海流が筑紫から出雲へ、出雲から越へと流れている。その流れに従って、神話も筑紫を中心に出雲へ、越へと分布している。この両点から、日本海岸の三つの「面」の中では筑紫が中心であるといえます。

以上を整理しますと、まず筑紫が原点。そして対馬海流圏ともいうべき日本海岸に、出雲、越という政治、文化圏が広がってきた。ついで瀬戸内海にその勢力が波及した。しかし、瀬戸内海のほうは日本海岸のようなわけにはいかなくて「点」です。海上に面した港のような、そういう根拠地を押さえているだけだ。それが三点出てくる。一番端っこが淡路だ、という姿を示していることがわかってきました。

しかも、これは一定の表記のルールで読んだので、私が勝手に、これはここにしたいとか、ここがこれだと面白いとか、ちょいちょいとつまんで当てたのではないわけですね。一定のルールに従うと、いまのようなことになったわけです。これが私にとって大事だと思われました。しかも、その結果が弥生時代の分布図に一致している。つまりいわゆる「弥生中期」でしょうか、紀元前一〇〇年ぐらいから紀元後一〇〇年ぐらいを、細矛、細戈、細剣の時代と、従来の考古学者はいっているわけですね。その分布図を見ると、筑紫が中心をなしていて、それが淡路島まで及んでいる。それより東にはないわけですね。その分布図と、国生み神話の分布図とが一致しているわけです。

そうしますと、こういう考古学的な出土状況というのを、『古事記』や『日本書紀』をつくった七、八世紀の史官が知っているはずはありません。偶然一致したのだろうでは理由になりません。一定の表記のルールで読んでここに示された分布図は、まさに「弥生中期」の人でなければいえないものです。つまり「弥生中期」において、その時代の政治的な勢力の波及分布図を述べたものだということになります。“『古事記』『日本書紀』は史実としては当てにならない”という津田史学をうけついだ戦後史学の考え方からしますと、とんでもない答えが出てきたわけです。

しかし私は、前回も申しましたように、あらかじめ、こういうところへ持っていきたいという先入観は、全くない。いや、何らかの先入観はもちろんあるわけです。しかし、自分の中の先入観とたたかうことが真実の探求であると ーー生意気な言い方ですがーー そう思っていますので、私自身の先入観に合わせたのではありません。一定の表記のルールで読んでみたら、どうしてもそういうふうになっている。

これは七、八世紀の史官がつくれるものではない。やっぱり「弥生中期」の ーーつまり、もし従来説に従えば、紀元前一〇〇年から紀元後一〇〇年くらいとなりますがーー その時期の日本列島の、おそらくは筑紫の人間が、自分たちの勢力の波及圏を、説話として表現したのだと、考えなければならないという結論に到達したわけです。この結論は、戦後史学の考え方に対して、大きな反論となったわけです。(「弥生中期」といった考古学上の相対年代については改めて論じたい。)

もう一つ大事なことは、「弥生中期」につくられた政治分布図を、『古事記』『日本書紀』がそのまま伝えていたのではない、ということです。そこには、言葉は悪いですが“すりかえ”といいますか、少なくとも“中心点のすりかえ”が行われていたわけですね。それも非常に幼稚で ーー幼稚だからこそこちらはありがたいのですけれどもーー 「豊秋津」というのを利用して、それに「大日本」をくっつけて、“近畿中心に見せるような”スタイルに焼き直して使っていたわけです。これをもっとうまく、巧妙に直されていたら、後代の私たちにはどうしようもないわけですね。

後代の近畿天皇家の史官が、中心を近畿にもってきた。そのとき東がないのがおかしいというので、西のようなルールに従って、東も適当につくってつけ足していたら、復元は非常にむずかしいわけですね。ところが、幸いなことに、中心を移しかえるという最低限の、しかし彼らにとって一番大事なことだけやって、あとは手を加えてはいなかったわけです、多少手を加えかけたのはありますが、細かいのはきょうは省略します。

以上の分析から考えられることは、『古事記』『日本書紀』は、近畿の天皇家の史官が、八世紀のはじめにつくったわけですが、彼らは全くの創作を行ったわけではない。津田左右吉や戦後史学の論者が考えてきたように、七、八世紀の史官が頭でつくったものではない。頭で勝手につくったものであれば、七・八世紀なりの合理性をもつ、もっと筋の通ったものになっているはずです。

そうではなくて、昔から何らかの形で伝わってきたもの、「弥生中期」のころにつくられたそのものを伝えていながら、それを焼き直して、近畿が中心点であるように見せかける形にして、『古事記』『日本書紀』に記載した。こういうことがわかってきたのです。以上が国生み神話を分析して、『古事記』『日本書紀』の手口、手法に関して把握できたことでした。

こういう手法だけでなく、徹底した、あるいは、もっとかわった手法のものが見出されました。それは『日本書紀』の「神武紀」に出てくる説話です。「(神武)腋上(わきがみ)の[口兼]間(ほほま)の丘に登り『・・・内木綿(ゆふ)の真咋*(まさ)き国といへども、なほ、あきつのとなめのごとし』と。是に由りて始めて秋津洲の号有るなり」という記事があります。

真咋*(まさ)きの咋*は、乍に口編のかわりに進入編。JIS第3水準ユニコード8FEE

私がこれに注目したのは、秋津洲の号の起こりを説明している説話であるからです。当然さっきの国生み神話と関連しているはずですね。戦前の教育を受けられた方は、ご存知だと思うのですけれども、奈良県の腋上というところの山で、私も行ってみましたが、石碑みたいなものが立っています。いわゆる紀元二千六百年(皇紀)の記念のころ(昭和十五年)、つくったものらしいですが、神武天皇が国見をした記念のところだ、ということが書いてあるわけです。

ところが、そこへ行ってみてわかったことは、その位置からは大和が全然見えないんです。目の前にたくさん山がありまして、それほど高い山ではないけれども、しかし平野部は見えない程度の山がふさがっている。ですから、全然「国見」ができない。大和平野を見渡すことができないわけです。その点、実地に立ってみてもおかしいのです。

なおおかしいのは、[口兼]間(ほほま)の丘というのは本間のことだろうと、宣長なんかが書いているんですが、本間というところを捜すのに苦労しました。なかなかないんです。やっとここだというところを見つけたんですが、ずっと離れた場所でして、「国見」の場所と、位置が分裂しているわけです。

もう一つ。この話は大和の国のことをいっている、という形になっているわけですが、「内木綿(ゆふ)の真咋*(まさ)き国」の「真咋*(まさ)き」というのは「狭い」という意味なんですが、「内木綿」という言葉の意味がわからない。宣長以来、枕詞だとか何だとか、学者がいろいろいってきたんですが、結局はっきりつかめないでいままできた。次の「あきつのとなめ」自身は意味がわかっています。トンボが交尾するスタイルです。

少年時代、少女時代を農村地帯で過ごされた方は、よくご存知だと思いますけれども、トンボが交尾するときは、メスのしっぽがオスの口のところにいき、オスのしっぽがメスの口のところにいき、何ともいえない変なねじれひょうたん型といいましょうか、Sの字をもう一ひねりか、二ひねりしたような、変な格好で交尾するわけですね。それを「あきつのとなめ」というわけです。

しかし、大和がそんな格好をしているとは、私には想像力が豊かでないのか、どうにも見えませんでした。第一大和盆地はそんなに狭くないですね。日本列島の中では最大の盆地の一つではないでしょうか。それに大和に住んでいる人間が、「ここはまことに狭い」というのはおかしい。第一、大和盆地全体が一目で見える場所というのは、私が見た限りではそうないですね。飛行機に乗れば別でしょうけれども。

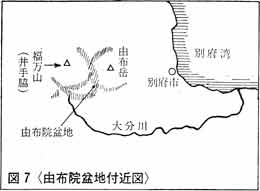

以上の点から、どうもおかしいということで、捜し求めていました。そうすると、その話にぴったりした地点が見つかりました。見つけたヒントは先の国生み神話です。というのは、「あきつのとなめ」というのですが、先ほど豊秋津洲は「豊の安岐津のクニ」で、別府湾のことだといいましたね。ですからあの辺ではないかと思って、地図を捜してみますと、まさにあったわけですね。それが図7です。別府湾の奥に由布院(ゆふいん)盆地というのがあります。温泉が出ますので行かれた方もあると思いますが、そばに由布岳があります。そして驚いたことに、由布岳に向かい合って福万(ふくま)山というのがあるのです。

[口兼]間(ほほま)は従来「ホホマ」と読んでいましたが、調べてみると、非常に苦しい読み方でして、「口兼」というのは、鳥なんかが、えさを口にふくむという言葉なんです。ですから「[口兼]間」を素直に読めば「フクマ」です。ところが「フクマ」と読めば、そういう地名が奈良県にない。似たのもない。だから「ふくむ」のことを「ふふむ」「ほほむ」といった例があるというので、それにして「ホホマ」と読む。その上で「[口兼]間」だろうと、宣長は“こじつけた”わけです。本間がだいぶ離れていることに、宣長は気がつかなかったのかもしれません。

そのあと、明治以後の音韻学者によって、「ホホマ」は「ホンマ」にはならない、ということが指摘された。発音の構造が全然違うから、「ホホマ」がいつのまにか「ホンマ」になることはないと、指摘されたわけです。ところが、大分県の由布院盆地の現地に行きますと、ここにはまさに福万山があるわけです。そして「腋上」ですが、「ワキガミ」と読んだのが、実は「上」は「ホトリ」と読めますので、「ワキのホトリ」 ーー福万山のそばに井手脇という地名があります。「××脇」というのがこの辺にいくつもございます。

一番いいのは、解けなくて従来困っていた「内木綿」が解けてきたことです。つまり「ユフ」というのは「由布院盆地」の「ユフ」です。なぜ「内」か。別府湾に対して「内」なんですね。外は別府湾が広がっている。それに対して内側の「由布」という土地なので「ウチユフ」 ーー「内木綿」となるわけです。たいへん自然な表現です。

福万山に登ってみたんですけれども、だいぶ苦労しました。暑くて、裸に近いような格好で、頂上に登りついたのを覚えています。登ってみますと、まさに“ねじれS字型”です。そして非常に狭いのです。福万山をめぐって、前に由布院をおいて、二〇〇度以上ぐるっと盆地が広がっているわけです。それが屈折してまわっている。これだったら「あきつのとなめのごとし」にぴったりです。ということで、この話は意外にも、大和とは全く関係がない、別府湾の奥の由布院に関する説話だ、ということがわかってきました。

なんでそんなものが、大和の話に挿入されたのかということは、ここでは詳しくは申しません(『盗まれた神話』に詳記)。けれども、結論をいうと、『日本書紀』に「日本旧記」という書名が、一ヵ所出てきます。これは実は九州王朝の歴史書です。その中に、筑前中域(糸島郡、博多湾岸)から勢力を拡大して、筑後に征伐平討の軍隊を向け、さらに九州全域に平討の軍を向けていった。そういう彼らの「王朝のはじまりの歴史」というか、発展史が書かれているのです。これは結論だけ、かいつまんだのです。けれども、要は筑前から筑後に入っていく九州王朝側の話を、『日本書紀』の「神功紀」の中に転用しているわけですね。

『古事記』と『日本書紀』を比べると、はっきり違うのは、『古事記』のほうは、仲哀天皇が死んでしまいますから、熊襲には敗けたことになります。そのあと、新羅のほうへ行くわけです。ところが『日本書紀』のほうは、新羅へ行く前に、もう一つ話がくっついています。仲哀が死んだあと、神功が筑後において征伐したという形になっているわけです。

話として非常におかしいわけですね。“遠征軍の天皇が死んだ”というと、全くの「敗北」なわけです。それからスルスルと筑後平定ができるというのはおかしい。しかし『日本書紀』にはそういう話がつけ加わっている。それは「日本旧記」の、筑前から筑後へ勢力を進展した ーー当然弥生時代でしょうけれどもーー その話をとってきてここに挿入した、そういうことがわかってきました。

もっとも大きな挿入は景行天皇のところです。『古事記』では、景行天皇自身は勇ましくとび歩いてはいないわけです。その子の日本武尊は東へ西へ活躍しましたけれども、景行自身は、遠征軍の先頭に立ってとび回ってはいないわけです。ところが『日本書紀』では、景行自身が、特に九州東部の大分辺りから南の鹿児島辺りを、さんざん遠征して回っているわけです。帰りは熊本のほうを通って筑後に入っている。そこでストップして、いきなり日向から帰る形になっています。

これはやはり「日本旧記」の中の、筑前、筑紫を併せたのちに、九州一円を平定した征服譚をとってきて『日本書紀』に、はめこんだものだ、ということがわかってきたわけです。こうなりますと、“完全な盗用”といわざるを得ないだろうと思うのです。

邪馬台国問題の研究史などを書いている佐伯有清(21)さんが、私の『盗まれた神話』を厚く評価して下さったあとで、“古田は「盗まれた神話だ」といっているけれども、近畿の天皇家は九州王朝の分流であると、みずから称しているということだ。それなら九州王朝の神話を自分の神話のように語っていても、別に不思議はないではないか、それを「盗まれた」というのはおかしい”と批評しておられました。しかし、私はこの点は筋が違うのではないかと思います。

なぜかといえば、九州の神話をそのままの形で受け伝えているというのだったら、「盗んだ」といってはいけませんね。“名誉毀損”といわれかねません。先ほどの国生み神話でも、弥生時代につくったものを、そのまま受け伝えているなら、「分流として受け伝えた」で、いいわけです。ところが、そのときに「豊秋津」の名前を利用して“はじめから近畿が中心だ”というように、焼き直しを図っているわけですね。これはフェアとはいえませんね。「分流だから当然だ」といってすませるかどうか。

これに対して“分流なのに、自分が中心だといいかえたいための苦しまぎれだ。だから同情しょうじゃないか”という人がいるなら、それはそれでもいいんですけれども、しかし、「あきつのとなめ」にいたっては、“同情の余地なし” ーー裁判官みたいな言い方になりますけれどもーー ちょっとひどすぎると思います。これは「前つ君」とよばれる、九州王朝の早い時期の王者が、九州東岸から南岸へ行くときに、由布院盆地のところを征伐している、そのときの説話なんです。

それをとってきて、神武の業績として『日本書紀』にはめこんで使っているわけです。大和の「腋上」という、似た地名のところにはめこんで構成している。こうなると「盗用」といわれても、しようがないのではないか。“分流だからかまわんじゃないか”という埒(らち)をこえていると思ったから、「盗まれた」という言い方をした。ですから佐伯さんのご批判は、その点においては筋が違うのではないかと、思ったわけです。

だいぶ時間を取りましたけれども、以上を方法の問題として要約しますと、『古事記』『日本書紀』には、非常に古くからの神話が伝えられている。しかし、それを天皇家用にすりかえているところがある。さらには、全然別の九州王朝の歴史書の説話を切り取って、木に竹をつぐように接続しているところがある。そういう「手口」がわかってきたということを、『盗まれた神話』をお読み頂いていない方にもわかって頂くために、まず時間を使ったわけです。それを前提にしまして、『盗まれた神話』に書かれていなかった新しい問題に入っていきたいと思います。

考古学者は『古事記』『日本書紀』を信用しない。その取っかかりといいますか、一番不信感を与えた話は何かというと、おそらく埴輪の始源説話といわれるものだろうと思うのです。

といいますのは、『日本書紀』の「垂仁紀」に「(垂仁三十二年)皇后日葉酢媛命薨ず。・・・(野見宿禰)則ち使者を遣わして、出雲国の土部(はじべ)壱百人を喚(めし)上げて、自ら土師等を領(つか)ひて、埴(はにつち)を取りて人、馬及び種種の物の形を造作(つく)り、・・・則ち其の土物を始めて日葉酢媛命の墓に立つ。伍(よ)りて是の土物を号して埴輪と謂ふ。亦立物と名づくるなり」という記載があるわけです。

垂仁三十二年に日葉酢媛が亡くなった。天皇や皇子が死ぬと、仕えていた人たちが主人に殉じて死ぬというか、殺されるのでしょうけれども、生埋めになるという「殉葬」ということが、行われていたわけです。これはどうも残酷だ、何とかできないかという話が、垂仁天皇から出されたところ、そのとき出雲から来ていた野見宿禰がいいアイデアを出した。生きた人間を殺すのをやめて、土でつくった人間や馬、つまり埴輪ですね。それをつくって代用したらいいでしょう、ということで、出雲からたくさんの技術者 ーー土部を連れて来て、埴輪をつくるようになった、ということが書かれています。

考古学者が『古事記』『日本書紀』を読む場合、こういう記事にまず注目するわけですが、すると彼らはこれは真赤なうそだと思うわけです。というのは、日葉酢媛陵だといわれている古墳がありまして、そこから確かに埴輪が出てくる。その点ではいいんですが、それよりも、もっと古い古墳 ーー現在の考古学者は、様式から見てかなり精密な前後関係をつけているわけですがーー からも埴輪がいくらも出てくる。そうするとこの話はおかしい、ということにならざるをえません。学者にとってみると、『古事記』『日本書紀』に埴輪の記事があるのは、ありがたいわけですよね。世界的に考えてみても、出土物としての土器は出てきても、それにまつわる伝承は記録されていないのが普通ですから、これは非常にありがたい記載のですけれども、しかし実地に全然合っていないということで、“『古事記』『日本書紀』は信用できない”というイメージが、考古学者の頭にこびりついたとしても、またいたしかたない所だと思います。

ところが、この神話についても別議題があるわけです。といいますのは、この話を普通「埴輪の始源説話」とよんでいますけれども、それはいいすぎです。内容を見ると、「始源」説話ではない。日葉酢媛のときから日本列島で埴輪がはじまった、ということをいっているのではない。“先輩”がいるわけです。それが出雲ですね。土部を百人も連れてきたというのですから、出雲では、土で人や馬をつくるということが、すでに盛んに行われていた。おそらく古墳のそばの埴輪というのも、野見宿禰の個人的なアイデアではないでしょうから、出雲では埴輪が古墳にすでに使われていた可能性も強いと思うのですが、とにもかくにも出雲の方が先輩である、ということをこの記事は語っているわけです。

だから、垂仁天皇の「都」でははじめてかも知れませんけれども、日本列島ではもっと先輩がいた、という話なんです。そういう意味では、「始源説話」というのはおかしいですね。考古学者もそれに気がついていたわけです。ところが、それに気がつくと、余計おかしい。なぜかというと、近畿の埴輪はかなり古いのです。出雲より遅い、と簡単にはいえないわけですね。吉備も古いということは、皆さんもお聞きになったことがあると思いますが、吉備と近畿はどっちが古いかということで、学者が次々論文を出している状況でして、近畿も決して新しくはないわけです。

そういう点からいっても“出雲の影響のもと「都」の地域ではじまった”と、説話をかなりそのままに読んだ理解からいっても、現実、つまり考古学の出土事実に合っていない。だからどうしようもないわけです。

ところがこれを私の観点から見てみましょう。大きなポイントは、これだけ面白い説話として、かなり目立つ話が『古事記』には全く姿をみせていないという点です。『古事記』の「垂仁記」には影も形もないんです。にもかかわらず『日本書紀』にはこんな面白い話があるということは、さっき挙げた『日本書紀』の「手口」から見ると、やっぱりどこかから持ってきたのではないか、という問題が当然出てきます。もし持ってきたのだとすると、やはり「日本旧記」から持ってきたのではないかということが、ほかの例と同じく考えられるわけです。「日本旧記」の中心は当然筑紫です。ところが、筑紫の場合だったら、埴輪は遅いのです。

皆さんが、埴輪関係の本を読まれると、吉備の埴輪、出雲の埴輪、近畿の埴輪というのは、往々章を分けて書いてあると思いますが、「九州の埴輪」という章を見たことはあまりないでしょう。石人、石馬は、その関係の本には必ず出てきますけれども、土でつくった“土人、土馬”のほうは、とりたてて書かれていない。もちろん九州でも出てきます。出てきますけれども、とりたてて書いてないということは、出雲や近畿より遅いんです。

特記する必要もない程度だということで、あまり書かれていないわけです。しかし、九州にも埴輪の出てくる古墳はあるわけです。ですから筑紫を原点とする話であるならば、先の説話は非常によく合うわけです。“出雲の影響を受けてここ(都)でも埴輪をつくるようになった”という話にぴったりなわけです。

もう一つ、殉死のことですが、殉死という言葉はあまりにも有名ですから“日本では古くから殉死というものがあったそうな”ということは、ご年配の方はご存知です。ところが意外にも近畿・大和では、殉死の例が見つかっていないわけです。「埴輪始源説話」といわれる先ほどの話には前提として、殉死がなければいけないですね。殉死があって、それが残酷だからそれにかわるもの、という形の話ですからね。にもかかわらず殉死自身が、大和には見つかっていないのです。ところが筑紫にはそれがあるのです。

原田大六さんが、糸島郡の弥生遺跡(いわゆる平原東古墳)から見つけられたんですが、棺を取り回んで埋められた、そのあとが見つかったということです。ですから、筑紫では、少なくとも弥生時代には殉死が行われていたことが、原田さんの報告を承認する限り、認めざるをえないわけです。ですから、この点についても筑紫だと合うわけです。そこで、これも「あきつのとなめのごとし」の説話と同じではないかと考えたのです。

ところが、まだ一つの障害がありました。というのは、いまの話は『日本書紀』の「垂仁紀」の終わりに近いところ(垂仁三十二年)なんですが、最初に近いところ(垂仁七年)に相撲の話が出てくる。相撲の好きな方はご存知だと思うのですが、「相撲起源説話」として知られています。

当麻蹶速(たいまのけはや)という非常に強い人物がいて、だれもかなうものがなかった。それで垂仁天皇がほかに勇者はいないのかというと、出雲の野見宿禰が相撲が得意であるというので、両者を争わせた。これが野見宿禰の出はじめなんですが、あっという問に野見宿禰が当麻蹶速を蹴殺してしまった。「けはや」というのですから、当麻蹶速もかなり蹴るのがはやかったらしいのですが、それをさらに上回るスピードで、野見宿禰の方が蹴殺してしまった。だいぶすさまじいですね。いまの相撲とは違うみたいですね。タイ式ボクシングを思わせるようなものですが、とにかく一挙に勝負はついて、当麻蹶速の領地を野見宿禰に与えた、という話が書いてある。

そこで私は、「これは・・・」と思ってひっかかったんです。というのは、「当麻」というと、大和には当麻という「当麻寺」で有名な土地があります。ここは動かせない、というので、私にとってこの問題はだいぶ長らくストップしていたんです。ところがある日のこと、ほかの用があって『和名類聚抄』 ーー簡単にいうと『和名抄』をーー めくって見ていますと、もう一つの「当麻」というところがあったわけです。それは「肥後国、益城郡、当麻」で、同じ字が書いてあったわけです。そうしますと「当麻蹶速」といっても、「大和国、葛下郡、当麻」(同じく和名抄)とは限らない。

では、この肥後の当麻だということになると、先の話はどうなるでしょう。場所は筑紫。闘う者の一方は熊本の勇者当麻蹶速、他方は出雲の勇者野見宿禰、その両者が争って、野見宿禰が勝ったと。これならすーっと理解できるのです。納得がゆくのです。なぜかというと、前から何かひっかかっていた、その正体がわかったんです。

というのは、これは近畿大和の天皇家の話でしょう。ところが、大和随一の勇者当麻蹶速が、出雲の勇者野見宿禰に完敗を喫してしまった。しかも、野見宿禰のほうは智も勇も備えているように書かれているのに、当麻蹶速は強いだけで威張ってきたイメージなんですね。それがおひざ元の「大和随一の勇者」なんていうのも変だし、それがころりと敗けてしまった、という話である点が、ちょっとそぐわないものを以前から感じていたんです。

ところが、これを大和ではなく筑紫の話と考えると、この点もすっきり理解できる。つまり、筑紫から見ると、熊本も出雲も辺境であり、しかも出雲は非常に古くから筑紫と関係が深い。そこの勇者が、完勝するという話になっているわけです。これなら筋が通ります。そこで、これも「あきつのとなめ」と同じように、「日本旧記」からとってきて『日本書紀』に挿入したものだと、感じたわけです。

そのことをさらに、裏付ける問題が出てきました。というのは、出雲は近畿の天皇家といつ関係を持ったか。もちろん神話の段階で関係があることはよくご存知ですが、これはむしろ筑紫と出雲の関係です。これは別にして、神武以後の関係を『古事記』と『日本書紀』で調べてみました。そうすると、そこに重大な違いがあることが、わかってきたのです。

といいますのは、『古事記』のほうで出雲が出てくるのは、第十代の崇神のときです。おしの皇子が生まれて、どうしてもなおらない。それで出雲に、霊験あらたかな大神がいるというので、使者を訪ねさせて特別なお祈りをしてもらった、という話が出てきますね。出雲は、大和とは別の祭祀領域で、特別にあらたかな古い神様がいるところ、そこに近畿天皇家の崇神が、わざわざ使いを派遣して、自分の子供の平復を祈ってもらう、というスタイルになっている。どうも自分の領地の一端である征服地へ派遣したと、いう感じではないですね。

そういう話が『古事記』の「崇神記」に出てくる。出雲をやっつけた話は、やっと景行のときに出てくる。日本武尊が熊襲建を暗殺しますね。あれは征服譚じゃなくて、暗殺譚です。その暗殺の帰り道に出雲に寄って、こんどは出雲建を騙し討ちにする話が出てくる。

同じ年ごろの人物ですから、仲良く川で泳いでいた。ところが日本武尊は、木でつくった太刀を川のほとりに置いておいて、先に岸に上がって、相手のもっていた本物の太刀をとって、「さあ、こい」という。相手があわてて上がってきて、そこにある刀を手にとったら、それは木でできていて抜けない刀なんですね。それでまごまごしているところを切り殺される、という話なんです。これは征服というより個人的に騙し討ちで殺した、という話になっている。ですから“軍勢をさし向けて出雲を征服した”という話ではないわけです。

これに対して『日本書紀』は全然違うんです。崇神の一番最後のところで出雲に遠征軍を派遣して、出雲振根(ふるね)という権力者を殺して出雲を征服した、という話が出てくるんです。そしてその直後いきなり垂仁の最初に例の相撲の話、最後に野見宿禰の埴輪の話が出てくる。この相撲や埴輪の話は、出雲が近畿天皇家の支配下になければ成り立たないわけですね。ところが、すべりこみセーフみたいな形で出雲を征服しているわけです。しかし征服してすぐ“相撲をさせる”とか、“埴輪のアイデアをもらう”というのは、ちょっとありそうにない、少なくとも非常に不自然な感じです。

しかも、日本武尊が木刀を使って騙し討ちにした話が、『書紀』では、出雲振根の兄弟間の問題にして書いてある。だから、どっちかが先で、どっちかが書きかえられた形であることは、明らかなんです。両方とも本来のものだということはあり得ない。しかも、ほぼ似た歌が、違った人物の作として双方に出てくるのです。そうしますと、これは一体どちらが本来のものか、という問題になってきます。

私は『盗まれた神話』の中で、『古事記』『日本書紀』を比較する場合の根本の公理を提出しました。どんなことかといいますと、『古事記』『日本書紀』において、前からあった説話を書きかえようとする場合、天皇家に“有利に書きかえる”ことはあっても“不利に書きかえる”ことはない。とりたてて証明はできないけれども、それは自明の公理であると考えたわけです。この場合、「不利」とか「有利」というのは、“万人が見て”という至極単純な意味ですけれどね。そういう公理で見て、『日本書紀』と『古事記』の話の、どちらが本来の形で、どちらが書きかえた話か判定してみようと、いうわけです。

『古事記』のほうだと、第十代の崇神のときは、出雲を貴ぶべき神々のいる領域として扱っていた。第十二代の景行になって、個人的な暗殺というか騙し討ちにしている。しかし武力的な征服地にはまだ入っていないという状況になっている。それを『日本書紀』のように、崇神のときにすでに征服したんだという形に書きかえることはあり得る。しかし逆に「日本書紀 → 古事記」の形で「崇神紀」の出雲征服譚をカットするという形の書き直しはあり得ない。そう考えたわけです。

右の公理からくる論理性が第一です。第二には、『古事記』にはない相撲や埴輪の話が、すべりこみセーフの形で入っている。では、第十代より前に出雲征服譚を置けば、すべりこみセーフでなく、余裕ができるではないかと、思われるかもしれませんが、そうはいかない。なぜなら、第一代から第九代までは、『古事記』『日本書紀』とも、“天皇は大和だけにいた”という形になっている。そこには出雲征伐は、いくらなんでも挿入できないという一種の制限が、『日本書紀』の作者にとって存在していたと思うのです。だから「崇神以後」で一番早くしたわけですね。そして、それに相撲、埴輪という出雲関係譚を、すべりこみセーフでくっつけた、という形になっているわけです。

以上の分析の示しますように、全体の構成自体から見ましても、『日本書紀』の相撲説話や埴輪説話は、筑紫の「日本旧記」からとってきて挿入したものである、という結論が確認されてきたわけです。

簡単にまとめますと、(1)近畿の日葉酢媛陵以前の古墳から埴輪が出土する。この問題も解決する。(2)近畿と筑紫を比べて、近畿には弥生期の殉死のあとが見つかっていないが、筑紫では見つかっている、という事実にも合う。(3)埴輪は近畿では出雲より必ずしも遅くない。この点が説話内容と合わない。ところが筑紫の場合なら、出雲より遅い。この点も説話内容とぴったり合う。(4)文献のほうから見ると、「大和の勇者の敗北譚」というのがおかしい。(5)こんな面白い話が『古事記』に全く載っていない。(6)同一の歌謡が、別の時代の別人のものとして出てくる。どちらかが本来で、どちらかがつくりかえだと考えざるを得ない状況を示している。そして最後に、(7)近畿の天皇家が出雲を征服した時点が、『古事記』と『日本書紀』とで大きく違っている。 『古事記』ではずっと遅いのに、『日本書紀』ではうんと早められて、この説話に辛うじて合うようにされている。これらの点から見まして、相撲説話と埴輪説話は、本来筑紫の「日本旧記」中の話であった、ということになってきたわけです。

〔注〕=本文中の参考手引き

(20)『古事記及び日本書紀の新研究』岩波書店

(21)『日本読書新聞』昭和五十年三月三十一日号書

古代史と国家権力ー津田史学を批判するー 古田武彦

『失われた九州王朝』 へ

ホームページ へ