『古代史の宝庫』九州(目次) へ

邪馬壹国の諸問題 1 2 へ

記紀説話と倭の五王の諸問題1 2

邪馬台国論争は終わった『邪馬壹国の論理』 へ

『古代の霧の中から』 へ

『古代史の宝庫』(朝日新聞社) 1977年

九州 邪馬壹国の諸問題 2

古田武彦

矛の国

次に、国家性格の問題に入っていきたいと思います。たいへんな問題ですけれども、一つの側面に限ってとりあげていきたいと思います。まず、卑弥呼の国は「矛の国」です。というのは、「魏志倭人伝」に、「宮室、楼観、城柵、厳かに設け、常に人有り。兵を持して守衛す」と書いてあります。「兵」というのは兵器のことですが、この「兵」の説明がその前に出ていて、「兵には矛、楯、木弓を用う。木弓は下を短く上を長くし、竹箭は或は鉄鏃、或は骨鏃なり」とあります。

問題は、卑弥呼の宮室のあった地域つまり宮城には何があったのかと、いうことです。ことにその中に、考古学的に現在出土し得るものは何か、です。まず「木弓」はだめですね。木ですから、アジアモンスーン地帯の日本のような、湿潤な土地ではまず残る可能性は少ない。「楯」も“木へん”がありますように、木製らしいですから、これもだめですね。楯が出てくると、その模様に興味があるんですけれども、これもどうもむずかしい。「矛」も、柄はだめですね。木でできているから。

そうすると残るのは“矛の先”だけです。“矛の先”は当然、青銅器でできているものと考えられます。とすると、卑弥呼の都からは“矛の先”が出てこなければならない。それも「都」ですから、一番たくさん出てこなければならない、ということがわかると思います。

いつも不思議に思うのですけれども、従来、卑弥呼の国を探究する上で、「ヤマト」といった、目に見えない名前から入ってしまったのはどういうわけでしょう。それよりも、“目に見える”物質的な描写を伴った国として考えはじめなければならないんじゃないでしょうか。つまり「矛のたくさんある卑弥呼の女王国」というイメージで問題を出発させたら、意外にも答えは簡単ではなかったか、と思うわけです。

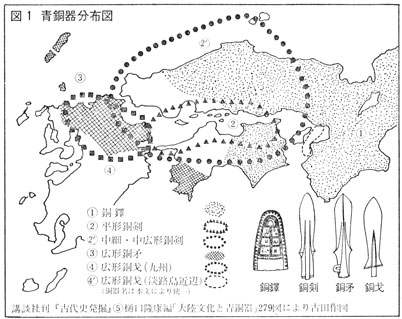

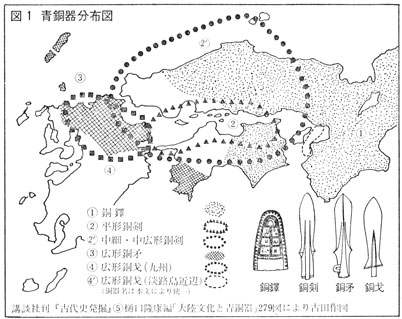

というのは、図1を見て頂きたいのですが、二世紀後半から三世紀という、現在問題の領域を考える上で、出雲の隠岐島から四国、西は大分県から東は淡路島まで含んだ大きな領域(中細・中広剣圏)は、二世紀のはじめと考古学者がいっておりますから、いまの場合、省いてもいいと思います。そうしますと、壱岐、対馬を含めました中部九州、それから四国の足摺岬のほうまで、広矛地帯が広がっています。三世紀です。それとダブりまして、広戈地帯があります。ですから、九州の北部から中部にかけては、矛と戈の地帯であるということになってきます。

それに対して瀬内海領域。従来「狗奴くな国」と読んで、熊本の辺りのようにいっていましたが、私は、これを「コウヌ国」と読んで、瀬戸内海領域と考えているわけですが、それが○2の平剣領域です。三世紀段階です。

それとダブって、銅鐸圏が広がっています。銅鐸圏は、特に中、後期まとめて点々で示してあります。そうしますと、卑弥呼の時代の日本列島の弥生遺跡、その青銅器というのは、だいたい三つのグループに分かれている。矛と戈の出る地帯、剣の出る地帯、それから銅鐸の地帯と分かれているわけです。

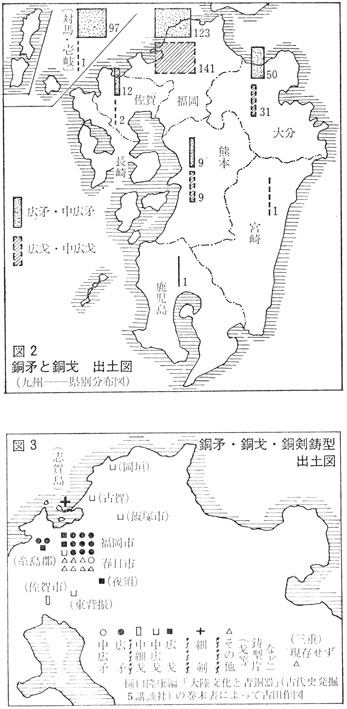

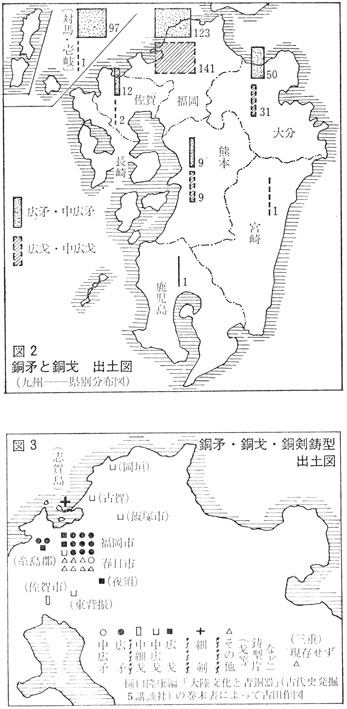

私はつい最近、これらの資料をつくって感じたのですけれども、この分布図を見ただけで卑弥呼の国のありかはわかるのではないでしょうか。といいますのは、三つの領域のどれかが中国と連絡を持ったとしますと、一番可能性が強いのは、西の端の「矛と戈の地帯」ですね。これを飛び越えて、真ん中の平剣圏や東の端の銅鐸圏が中国と関係を持つというのは、かなり無理があるわけです。他の文明圏を飛び越えて中国へいくというような感じは出てきません。そうすると少なくとも第一候補の矛・戈になるというのは、すぐ見当がつくんではないでしょうか。この矛・戈が圧倒的に、博多湾岸に集中していることは、有名な事実です。(図2)

特に一番特徴を持っているのは、鋳型であります。図3のしめすように鋳型が、博多湾岸に圧倒的に集中しています。ですから、卑弥呼の宮殿には矛があると書いてある以上は ーー戈についてはのちほど申しますけれども、ーー 卑弥呼の国は三つの中の西端の圏であるということは、地理的に可能性が高いだけでなく、物質的にもここしかないわけです。もし卑弥呼の都が瀬戸内海領域にあるとしましたら、剣をもって守衛している、と書いてなければおかしいわけです。近畿の領域だったら、銅鐸が出てこなければいけないわけです。

ですから、物質的な“目に見える”もので女王国のイメージを、まず追求すべきだ。名前はあとの問題ではないかと思うのです。ところが、従来は名前のほうから論をはじめて、近幾の大和だとか、筑後の山門だとかいっていた。そして近畿の大和だったら銅鐸がないではないかというと、それは“書き忘れたんだろう”とか、“地下に埋めてあって目にふれなかったのだろう”とか、矛も“勝手に書いたのだろう”とか、物質的なほうを自由自在に“かき消して”いたわけです。方法としては逆立ちしていたのではないかと、資料をつくりながら、思ったのです。

しかも大事なことは、細矛の段階では宝器だとか、あるいは中広矛、中広戈の段階では祭器だとかいってきたのですが、これは特別の証拠はなくて、考古学考がいわば“想像”してきたのです。先ほどの「倭人伝」の文章によると、矛の役割は宮殿を「守衛」している、つまり宮殿とか神殿とか、要するに神聖な場所ですね、そこへ入ると“こわいんだぞ”というシンボルとしていたわけです。(中)広矛などは直接に人を殺傷する実用には使えません。人を殴ってこぶをつくるぐらいがせいぜいで、人を殺せるものではないのです。ですから(中)広矛、(中)広戈というのは族指物みたいなシンボルで、実際に殺すのは、やっぱり弓でしょう。

そこで、私は、「守衛矛」という概念を新しく出したいのです。卑弥呼の都の地には「守衛矛」とその鋳型が他よりたくさんあるはずです。その場所はどこか。それは博多湾岸しかない。だから女王国の国家性格としての「矛の国」という点からも、その位置は明白です。

鏡の国

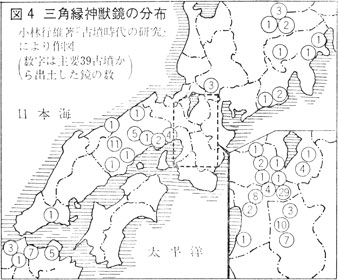

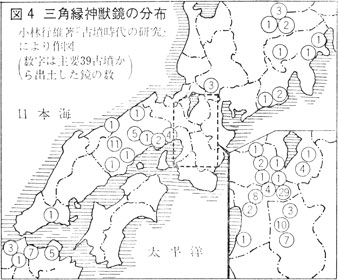

次に卑弥呼の国は「鏡の国」だと、いう問題です。「倭人伝」の中に、魏の明帝から「銅鏡百枚」が、卑弥呼に渡されたということが書いてあります。その鏡とは一体どんなものか、ということが従来議論をよんできました。このゼミナールで、前に話された森浩一さんはいわば少数派に属する方でありまして、大部分の考古学者は、卑弥呼がもらった鏡は、三角縁神獣鏡であるといってきました。これが近畿を中心に分布していることは、皆さんもご存知だと思います。その地図は図4に出しておきました。

ところがこの点も、最近、研究史を振り返っていると面白いことを見つけました。先にのべた、九州説の白鳥庫吉を継ぐ橋本増吉(10)(東大)と、近畿説の内藤湖南(11)のあとの考古学者の梅原末治(12)さん(京大)とこの両者が論争するという状況になったわけです。

その論争の中で、近畿説の考古学者は“魏の鏡は三角縁神獣鏡だ。それは近幾を中心に出土することは紛れもない。これを見ても邪馬台国は近畿に決まっている”と主張しました。そして“筑後山門などは三角縁神獣鏡は全然出土しないではないか”と、鋭く迫ったわけです。

これに対する橋本側の反論の一論点に「鏡の移動性」の問題がありました。鏡のように移動性の多い物品の伝播は、意外に大きいものであるから、現出土地点を基準にして直ちにその地と中国との、直接交通を推断しようとするのは危険だ、というのです。

しかし、梅原側は“畿内出土の中国鏡が初め九州にもたらされ、それが再転、三転して、後代に畿内に埋められた”というような推定の仕方は、考古学的に根拠がない、として攻撃をゆるめませんでした。(この点、この「橋本論法」を、いままた再生産するという傾向が安易に許されてはならぬことは、学問上当然である。)

橋本側はこれに対し、三角縁神獣鏡を魏鏡と限定することも問題である、などの反論を行ったのですが、いま興味深いのは、梅原側の攻撃の仕方です。“現に近畿を中心に分布する中国鏡(三角縁神獣鏡)を、かつて九州(例えば筑後山門)に集中して運ばれてきたものが、のち近畿に全面的に移動したもの”と見なすような全面移動論は、考古学的に承認しがたい ーーこれが批判の根本をなす論法だったのです。これはこれとして、確かに筋の通った見方だと思います。(橋本側は、自説をゆがめたものとして反論。)

ところが、梅原さんをふくめたいまの考古学考たち ーー斎藤忠さん(14)、内藤晃さん(15)、森浩一さん(16)などを別としてーー の大部分の方たちは、右の橋本論法(と梅原さんによって見なされたもの)と、実は同じ誤りを犯しているのではないでしょうか。私にはそう思われるのです。

といいますのは、弥生時代の遺跡からは、近畿はもちろん、日本列島のどこからも三角縁神獣鏡は全く出土しない。全部四〜六世紀の古墳から出てくるわけです。それに対して、“三世紀前半の弥生時代の近畿に、三角縁神獣鏡は実はやってきたのだけれども、近畿の人たちは墓に鏡を埋める習慣がなくて、地上で大事に持っていたのだ。しかし、ある豪族は四世紀になって、またある豪族は五世紀になって、さらにある豪族は六世紀になって、鏡を埋めるようになっていったんだ”と説明しているわけですね。これが有名な「伝世鏡の理論」といわれるものです。

しかし、私は思います。少数の例外としてなら、そういうこともあり得るでしょう。しかし、弥生時代の近畿からは全く出土しない。それを、“その痕跡が全くないのは、古墳時代まで地上で持ち続けていたからだ”と、説明するわけです。さっきの「橋本論法」は、「空間的な全面移動」を“机の上”でさせてしまった理論というわけです。つまり実際の出土事実を伴わない議論です。それと同じように、梅原側は弥生時代の近幾からは全く出土しないのに ーー私はこれを「全面伝世論」とよぶんですが ーー時間的に“机の上”で全部移動させてしまったわけです。だから「橋本論法」のもつ困難さと同じ度合で、“三角縁神獣鏡が魏の鏡だ”という理論も無理がある。私は、最近そのように痛感したんですが、皆さんはどうお考えでしょうか。

では、卑弥呼がもらった鏡はいったい何だというと、答えは非常にはっきりしていると思います。といいますのは、表1は弥生遺跡から出てくる中国鏡を表にしたものです。それは「漢鏡」とよばれているものです。総計が165+3となっていますが、「+3」というのは、『古代史発掘』の文献など以外に、森浩一さんに、“こういうのもありますよ”と教えて頂きまして、それを表の中に表現したわけです。ですから総計は168面ですね。その中の149面、だから約九割が福岡県から出土しているわけです。

それをさらに分析したのが表2、表3ですが、「筑前中域」と書きましたのが、糸島郡と博多湾岸です。「東域」というのが、そこから東の門司辺りまでです。筑後山門は当然「筑後」に属するわけですね。そういうふうに分けてみますと、筑前中域が129面、東域が16面、筑後が4面ですから、福岡県の九〇パーセントが筑前中域に集中しているわけです。

先ず注目すべき点、それは、弥生遺跡から出てくる鏡は、いわゆる「漢鏡」しかないという事実です。そうすると弥生時代に属する卑弥呼がもらった銅鏡というのは、「漢鏡」とよばれているものしかないと判定しなければならない。それは「倭人伝」の文面そのものからは判定できません。

ところが、日本列島の遺跡事実から見ると、幸いにも非常に簡単明瞭な単一の性格を持っている。すなわち、いわゆる「漢鏡」しか弥生遺跡から出土しないわけです。だから「漢鏡」というものが卑弥呼のもらった鏡であると、結論できると思うのです。そしてその「漢鏡」をもらった卑弥呼はどこにいたかというと、「漢鏡」の八〇パーセントが糸島郡、博多湾岸に集中しているわけですから、やっぱりそこが中心、都の領域である。こう見なさざるをえないわけです。

つけ加えますと、糸島郡の性格は、“卑弥呼の朝廷の墓域”だと思います。「王家の谷」というのがエジプトにあります。ナイル川を隔てて都の向かい側に「王家の谷」があるわけですが、あれと同じように、ここでは高祖(たかす)山という山一つ隔てた向かいの糸島郡に「王家の谷」を築いていた。その証拠に、博多湾岸の須玖遺跡と、糸島郡の三雲遺跡、井原遺跡、平原遺跡も含めて、そういうものは“同質遺跡”です。出土するものがほとんどそっくりなわけですね。鏡といい、甕棺といい(三雲、井原、須玖の場合、甕棺です)そっくりなわけです。ですから“同質遺跡”です。

もう一つ大事なことは、“糸島郡の出土物は単なる「伊都国の財宝」ではない”という点です。この点が従来の考古学学者(現地の原田大六(16) さんもふくめて)と私との意見の違う点です。この点をはっきりさせるために、話を遡らせて頂きます。志賀島から出土した金印、あれは博多の王者 ーーこれを「奴国」の王だと従来の人はいっておりましたがーー がもらったものだということは、ほぼ一致してきています。しかし、ねこの額のような博多湾岸だけを自分の国としている王者 ーーそれだったら「王者」というより地方豪族ですけれどもーー が、もらったものではないと思います。

なぜなら、金印というのは、「夷蛮の諸部族統合の王者」に与えられるものです。銅印なら違います。銅印なら、ある程度有力な地方豪族でももらえます。しかし、銀印になりますと、もうそうはいかない。「夷蛮統合の王者」の一の子分、二の子分といった存在でないと、銀印はもらえない。まして金印となりますと、中国から見て「諸部族の統合の王者」でなければ、もらえないわけです。ですから博多だけの、ねこの額のような、小領域の地方豪族がもらえるようなものではない。

では、どうか、というと、その時期(西暦五七年)は弥生中期です。筑紫 ーーいまの博多湾岸ーー を中心に、淡路島まで細矛、細剣、細戈が分布している時期ですね。その一番中心は、筑紫、それも糸島郡、博多湾岸にあるわけです。そのちょうど真ん中に金印が出土したわけですから、その金印は、細矛、細戈、細剣圏に属する“諸部族統合の王者”に与えられた。そういうふうに考えなければ、金印というものの持つ論理性に適合しないと私は思うわけです。

一方、いまの問題は鏡です。これだけ圧倒的な数の鏡が出てくるのは、中国自体は別にしまして(中国でも一つの墓からはこんなには出てきません。)中国のまわりの夷蛮の国の揚合では、ないわけです。やたらと出てくるわけですね。博多や糸島だけの小さな豪族がもらえる性質の量でもないし、質でもないわけです。これは当然同一広領域を代表してもらっていると、考えなければならない。

その同一広領域はどこかというのは、もし細矛、細戈の段階だったら淡路島以西を代表して、もらっているわけですが、もう一段階遅い、二世紀の後半から三世紀の段階だったら、(中)広矛・(中)広戈圏に当たる九州の北部、中部から、北は少なくとも壱岐、対馬、南は高知県の辺りまでを、代表してもらっているものと考えなければならたい。

博多湾岸の須玖遺跡の場合も、一つの甕棺から三十も四十も「漢鏡」が出土し、糸島郡の場合、も同じですから、いずれも同一の広領域を代表してもらっていることになります。ということは、糸島郡の甕棺その他の墓と、博多湾岸の墓とは同質遺跡、つまり同じ王家の墓であるわけです。自分の領域の中心におさめていたのが、「王家の谷」におさめるようになったのか、それともその逆か、それはいまは論じませんが、ともかく同一系王墓として考えなければならないと思うのです。

この点も突っ込んでいきますと面白い問題が、いろいろ出てきますけれども、今口はこのへんで打ち切ります。要するに鏡の問題から見ても、卑弥呼の国の中心領域は博多湾岸、糸島郡でなければならないと思います。

文字の国

国家性格として、もう一つの側面は、「文字の国」です。昨年の七月以降に思いついたのですけれども、文字の問題が、実は一番簡単に、卑弥呼の国の所在地を判明させる方法であることが、わかってきたわけです。といいますのは、「倭人伝」の中に、魏の明帝の詔書が届けられたと書いてあります。ということは、卑弥呼の朝廷では詔書が読めたわけですね。当たり前のことですが、ぶたに真珠、ねこに小判のたとえのように、“向こうがよこしたけれども、こちらは内容が全然わからなかった”というのは、児戯に類する想像です。当然“読めた”と考えなければならない。

また、その詔書中に「還り到らば録受し、悉く以て汝が国中の人に示し」とあります。つまり“たくさんの財宝を録受して、国中の人に見せよ”と、明帝の詔書に書いてあるのですから、こちらに「記録する能力」があることを前提としているわけです。記録する能力が倭国にはないのに、“ないものねだりで無駄なことを要求した”とは、私には思えない。

第一、そのすぐあとに、卑弥呼が上表文を奉っているわけですね。これは私もうっかりしていました。『失われた九州王朝』(朝日新聞社刊)の中で、四、五世紀段階での文字を書く能力を強調したんですが、実はすでに三世紀に「(正始元年)倭王、使に因って上表し、詔恩を答謝す」と、卑弥呼が上表文を奉ったという記録が、右の詔書記事の直後にあるわけです。“こんなものうそか本当か、わからない”といわれる方もあると思いますが、私は本当だと思うのです。

なぜなら、明帝の詔書が読めるぐらいの人間がいたとすれば「どうもありがとうございました」とか、簡単な、二、三行か四、五行か知りませんけれども、そのくらいの文章ぐらい当然書けます。だから、“そんなことはあり得べきことではない”とか“うそだ”とは、いえないと思います。卑弥呼の上表文が、万一、馬王堆のような中国の王墓から出てきたらそれこそ、たいへんなことですが、とにかく倭国から送って、向こうがそれを受け取り、そのことを認識していることは確かです。

そうすると“卑弥呼の朝廷は文字を知っていた”ということになります。「知っていた」ということは、文字が読めて、ある程度は書ける朝廷であるということを、はっきりつかんでおかなければいけないと思うのです。それに対して従来の学者は、“「帰化人」 ーー渡来人とよぶべきですがーー その渡来人が読んだり、書いたりしていたので、倭人はそんなことはできなかった。だからやはり、倭人は文字は読めなかったと考えていいんだ”という議論をする人がいます。

ところが、この考え方はおかしいと、私は気づきました。一つの朝廷に文字の解読能力、あるいは作文能力があるという場合、具体的には何を意味するでしょう。卑弥呼が文字を読めた、ということを意味するのでしょうか。そんな必要はないですね。また、倭国の全国民が読んだり書いたりできたか、そんなことも問題にはならない。ないに決まっている。また、倭国の朝廷の官僚全負が文字を読んだり書いたりできたことを意味するか。その必更もない。要はひとにぎりの「文字を読み書きできる官僚群」を、構成要素として持っていれば、“その朝廷は文字を読み書きできる”といっていいのだと思います。

これはほかの例で考えると、すぐわかるんですね。例えば、この朝廷は“これこれの土器をつくる能力を持っている”といった場合、“卑弥呼自身が実際に土器をつくれたか”ということを意味すると考える人はいませんね。また、“朝廷の官僚全体が、その土器をつくる能力を持っていたことを意味する”なんていう人もいませんね。一部に「それだけの土器をつくる技術者群」を有していれば、“その朝廷はその土器の製作能力を持っていた”と判断するわけですね。これはごく当たり前の道理ではないかと思います。むずかしくいえば“全体の構造から具体的な問題をつかむ”ということです。その立場からみると、“卑弥呼の朝廷は文字を知っていた朝廷である”と考えなければならない。

このことは“考古学的には何を意味するか”というと、“弥生遺跡から文字遺物が出てこなければならない。しかも都だから、もっとも集中して出てこなけれ集中して出てこなければならない”ということです。では、出てくるか、というと、まさに出てくるわけです。それが「漢鏡」とよばれる鏡でこの鏡の中には、模様だけで文字のないものもありますけれども、しかし大半は文字がまわりについているわけです。そして多くは、「文字のついた鏡」が、博多湾岸、糸島郡という、ねこの額のように狭い領域に百二十ぐらいも出てくる。須玖遺跡の一つの甕棺から、三十面以上の鏡が出てくる。三雲もそうです。井原、平原(箱式棺)もそうです。

その三〜四十面も出てくる鏡の大部分には、文字がついている。それなのに、そこに葬られた人間が、“つい文字とは知りませんでした”ということがあるでしょうか。また、葬った人が文字とは知らずに、“四角な模様がついているとばかり思っていました”なんて、そんなばかなことがあるでしょうか。

海一つ隔てた朝鮮半島では、すでに文字を知っているわけですよ。それなのに海のこっち側では、中国からいろいろもらっていながら“あれは四角めいた模様とばかり思っていました”なんていうことが、はたして常識で考えられるしょうか。当然、葬られた人も、葬った人たちも文字だということを知っていただろうと思います。この「だろう」は、あやふやな推定ではなくて、そう考えるのが当たり前だという意味、いわば「必然の推定」だと私は思います。

これだけ文字遺物が集中して出土しているのですから“この地域では当然文字を知っていた”ということになります。つまり、弥生時代の日本列島全体の中で、文字を知っていた領域というと、九十パーセントが福岡県で、そのまた九十パーセントが博多湾岸、糸島郡に集中しているわけです。弥生時代に文字遺物を相当量持った領域が、日本のあちこちにあった場合には、この問題は決め手にならないわけですけれども、この場合には、状況が簡単です。弥生時代において文字遺物が集中している個所は、一カ所しかないわけです。ですから、ここが卑弥呼のいたところであるこうなると思います。以上が「卑弥呼の国は文字の国である」というテーマにもとづく論証です。

なんでこんなに簡単なことに、いままで気がつかずにきたんだろうか、と、考えてみますと、どうも『日本書紀』『古事記』の知識が災いしているのではないでしょうか。王仁の論語・千字文仏来の記事などで、どんなに早くとも、五世紀以後に文字がきたんだと、いう頭、があったわけですね。ですから、あまりにもはっきりとわかりきった「文字の国」の道理が、いままでわからずにきたのではないか。この道理からいっても、糸島郡、博多湾岸以外に卑弥呼の国の中心のあるべき場所はない。私にはそう見えます。

大人と下戸

では、問題を一転させて、「支配の構造」の問題に移りたいと思います。これもたいへんな問題ですが、この問題への新しい入り口として、こういう問題もあるんだ、というほどの感じで聞いて頂ければ結構です。

「倭人伝」の中に、「大人の敬する所を見れば、但々手を搏(う)ち以て跪拝に当つ」という個所があります。三品彰英氏の『邪馬台国研究総覧』では、これを「大人の敬せられるを見れば」と、「所」を受け身に読んであります。そうすると“大人がだれかに尊敬される”という意味になります。大人の下は下戸ですから“下戸によって搏手される”と解釈してあります。

けれども、これはどうも読み違いのようです。『三国志』の中から、「a(動詞) 十 A(名詞) 十 所 十 b(動詞)」の文形の例を抜き出してみました。例えば「非二足跡・車軌所レ及。」〈足跡・車軌の及ぶ所に非ず〉(三国志東夷伝序文)「以接二前史之所レ未レ備焉。」〈以て前史の未だ備へざる所に接せしむ〉(同上) そうすると「敬する」という動詞の主語は、やはり「大人」であることがはっきりしてきました。岩波文庫本の『魏志倭人伝』はそう読んでいますが、それでいいわけです。

従って“大人がだれかを尊敬するときの様子を(中国人が)見ていると、彼ら(大人)は搏手をする”というわけです。それは“中国人が跪拝(ひざまずいて拝む)するのに当たる”というわけです。中国人は、天子とか孔子の廟とか、敬うべきところに行きますと、ひざまずいて拝むわけですね。中国人がそれをやる場合に、彼ら(倭国の大人)は搏手をする。そういう中国人の観察が「倭人伝」に書かれているわけです。

この場合、重大な問題がここにひそんでいると、私は思います。なぜならば「大人」と書いてあって、「倭人」と書いていない。「倭人」と書いてあったら、“倭人全体にそういう風俗があった”ということになります。そういうふうに解説している方もありますが、ここはそうではない。はっきり見ればわかりますように「大人の風俗」です。

倭人には、大人と下戸の二種類があると書かれています。だから、大人が自分より目上の者を尊敬する、そのときのやり方が「搏手」であるわけです。大人より上といいますと、「倭人伝」では、まず卑弥呼のような王とか、神様でしょうね。卑弥呼は「鬼道に仕えた」と書いてあります。中国人から見たら「鬼」に見える神様、それが“倭人の神様”でしょう。そういう「大人以上」の者に対して、大人は「搏手」をする。ということをひるがえして考えると、“下戸は「搏手」という風習を必ずしも持っていないのではないか”という問題が出てくるわけです。

「搏手」という風俗が、後代日本人の神社神道につながるということは、議論しなくても、日本人ならだれでも感じていると思うのです。しかし、半面、日本列島には「搏手しない宗教」もまた存在したのではないでしょうか。例えば男性や女性の生殖器風の像を、道端などに置いたりしていますね。ああいうものに対して、私は手をたたいた覚えはないんですけれども、皆さんはどうでしょうか。

しかし“なぜあれには手をたたかないんだ”と外国人に聞かれたら、返答できない。“注連縄(しめなわ)の張ってあるだけのような神社で手をたたくのなら、同じじゃないか”と外国人に聞かれたら、私は返答できない。けれども、なぜかそうなっているんですね。生殖器像も神社におかれているときは、「搏手」の対象になっているものもあるようです。 ーー例えば、壱岐の寒(さや)神社。

ああいう生殖器崇拝とか、あるいは巨石崇拝とか(大きな石に向かっても、「搏手」するといった感じは私にはしないんですが)そういう信仰は非常に古くからあるような気がするんです。いいかえれば、最近の風俗といった気がしないんです。とすると、非常に古い、しかも「搏手しない宗教」もまた、日本列島内に存在したのではないか。

そう考えてきますと、「倭人」などと簡単にいっているけれども、同一種族内の階級対立だけでなくて“別種の宗教を持った、別種の種族”が支配し、支配されていたのではないかという、重大な間題が、ここにぽっかり穴をあけているような感じがするのです。これは問題の入り口として、ここに指摘だけさせて頂きます。

伊都国と女王国

次は「統属の原理」という問題です。これも皆さんよくご存知の文章ですが、伊都国について「世々王有るも、皆女王国に統属す」と書かれているわけです。これを、普通に解釈すると、“伊都国が女王国に服属している”つまり“女王国が主人で、伊都国が家来のほうだ”ということになります。ところが、そうではないと主張している人もいるわけですね。阿部秀雄さんが『卑弥呼と倭王』(講談社刊)で、まずそれを唱え、森浩一さんが賛成されたわけです。(17)

それはどういう意見かといいますと“伊都国の王様が女王国を統属する”つまり“女王国が家来で伊都国が主人になる”という、百八十度の転換です。しかし、いろいろ調べてみますと、この読みはやはり、成立できないようです。

といいますのは、「裨将軍に仮行せられ、仍(よ)りて故任に就き、長沙の太守韓玄に統属す(続属長沙太守韓玄)」という文章が、『蜀志六』にあります。「裨将軍」というのは副将軍のことで、王莽(おうもう)のときに千二百五十人いたと『漢書』に書いてある。「太守」というのは郡守のことで、郡は三十六郡あったわけです。だから、当然裨将軍の方が太守に従属していると見なすほかありません。つまり“太守が主人公で、裨将軍が家来”ですね。

また、「(王沖)牙門の将たり。江州の督、李厳に統属す(為牙門将、統属江州督李厳)」という文章が、『蜀志十一』にあります。「督」というのは大将をさすという註が、『後漢書郭躬伝』にあります(「督、謂大将」)。そうしますと「将と大将」ですから、当然“将が大将に属している”わけですね。大将が主人公で、将が家来なわけですね。その他にもある。『三国志』の文例いずれから見ましても、「A統属B」とあった揚合は、全部“Aが家来、Bが主人”です。ですから、やはり伊都国が女王国に服属していた、という従来説どおりでいいわけです。

では、「従来説どおりでいい」ことを、なんでいまさら強調するのかといいますと、森浩一さんのような考古学者が、このような破格の読み方に“魅力を感じられた”その動機が、非常に面白いと思うんです。といいますのは、従来の人たちは、博多湾岸を「奴国」だといってきたわけですね。そして糸島郡を「伊都国だ」といってきたわけです。

いいかえれば、糸島郡から出土する財宝を「伊都国の王様」のものだと思ってきた。だから“それが主人公であってほしい”というわけです。“「邪馬台国」はどこにあるか知らんけれども、糸島郡ほどの豊かな出土物のあるところはないから、「伊都国が女王国を支配している」と読めたら都合がいい”と、こう考えられたわけですね。“文献をやっている論者が、考古学的な内容を自分の都合のいいように、かいつまんで使うのはけしからん”と、考古学の学者がいわれる。そのとおりだと思うのです。しかし、考古学上の出土物に注目された人が、“文献を都合よく読みかえてしまう”のは、同様に具合が悪いのではないかと思うのです。

では、そういうやり方がなぜ起きたかというと、「糸島郡から出土した財宝」を伊都国一国(いっこく)だときめているからなんです。さらにいうと、肝心の博多湾岸を、「奴国」というような戸数二万の、倭国の中の一国と見ているから、右のよう無理をしないといけなくなってくるわけです。そういう矛盾が、「文章解読上の無理」を再生産していくという意味で、統属問題について右のようなかわった見方をしようとされたのは、いわば、貴重な試行錯誤ともいうべき間違いだったと思います。

えらそうなことをいいましても、その私自身間違っていました。それは『盗まれた神話』の中で、『漢書』の例をとりまし、「統属」を「血筋がつながっている」と、とったんですが、これは問違いでした。やはり『三国志』自体のほうが優先すべき例でありまして、先に挙げましたように純粋に「大将と将」という指揮と服属関係で「統属」という用語を使っているのですから、「血縁云々」はだめだったのです。この点も非常に重大な問題へと発展するのですけれども、きょうはその入り口として、「伊都国が女王国に服属している」という関係は間違いないという点に限って申し上げたわけです。

三つの判別法

次に、「三つの判別法」ですが、これはいままで申し上げたことを整理してみただけのことです。といいますのは、宗教のほうでは「教相判釈きょうそうはんじゃく」といいますが、自分がある説を立てますと、これを基準として旧説を、理論的に整理して批判し、体系づける、という方法があるわけです。日蓮もやり、親鸞も、道元も、皆やっているわけです。ある意味ではマルクスの理論体系もそうです。つまり、いわば批判の体系です。そこで私の立場から、いままでの「邪馬台国」論を分類してみたわけです。そうすると三つに分かれるのではないかと思います。

一番目は、「時を飛びこえる近畿論者」です。さっきもいいましたように、“三角縁神獣鏡が弥生遺跡から全く出てこないのに、実は弥生時代にすでに入っていたんだが、墓に埋める習慣がなくて、古墳時代になってから埋めたんだ”と考えるわけです。つまり、弥生期から古墳期へと、時問を大幅に飛躍させて考えなければならない。ここに致命的な無理があると思います。そこで「時を飛びこえる近畿論者」という言い方をしてみました。

次は、非常に失礼ないい方ですけれども、「無邪気な九州(その他)論者」です。例えば宇佐とか、筑後山門とか、島原とか、最近では熊本とか、鹿児島とか、いろんな説が出ています。四国とか、東北とか、日本列島外とかいう場合も同じです。

なぜかといいますと、これらは、考古学的な出土遺物と全く対応しないわけです。例えば、鹿児島には矛なんかほとんど出てこないわけですね。島原もそうです。ですから「矛の国」という性格にも合致しない。鏡からいいましても、例えば宇佐は「漢鏡」の中心でもないし、三角緑神獣鏡の中心でもない。

それでも「倭人伝」を読んでいくのに、ここへ持っていったら、うまくいけそうだからここだという。考古学的な出土遺物を調査して、それが確かにその時代の中心領城であるということを、対応させなければならない。それを“させなくてもいいんだ”というのは、いまや“あまりにも無邪気すぎる”のではないでしょうか。たいへん失礼な言い方ですが、問題を正面からぶつけるために、あえて失礼な言い方をさせて頂いているわけですから、悪しからずお聞き下さい。

次の「さまよえる九州(その他)論者」というのは右のように、“考古学的出土物と合致していなくても平気だ”という論者に対して、“やっぱり合致しなければいけない”と考え、それか厳密に“意識する”論者があらわれてきています。例えば、松本清張さん、森浩一さん、今年亡くなられた藪田嘉一郎(18)さんたちです。こういう方々は“結局「邪馬台国」というのはどこかわからない”と率直に告白しておられるわけですね。とても“どことはいえない”というのです。“将来もわからないだろう”とまで書かれている方もあります。

なぜ、そういわなければならないか。私の目から見ますと、それは「博多湾岸を奴国とし、糸島郡を伊都国としてしまった」からです。矛から見ても、鏡から見ても、文字から見ても、もっとも集中した領域を、先ず“ここは「邪馬台国」ではない”ことにして、その先入観の上から探求をはじめているわけです。

そうすると、日本列島のどこをさがしても、糸島郡、博多湾岸ほど、矛が集中しているところはないし、弥生時代の鏡が集中しているところもないし、また、文宇が知られていたと遺物から考えられるところもないわけです。だから「邪馬台国」はどこにも見つからない。出発点で一番大事なところをカットして、あとをさがしてもどこにも見えない。そういう状況になっているわけです。ですから、「わからない」といっておられることが、この人たちの“論の厳密さ”といいますか、“良心的”といいますか、少なくとも“無邪気ではあり得ない”ことを実証していると思うのです。

しかし、私の目から見ると、それは前提が問違っているからで、「糸島郡は伊都国、博多湾岸は奴国」という先入の前提を取り払って、虚心坦懐に、出土遺物の分布図から見てどこが中心であるかと見ていけば、答えは非常に明瞭であると、私には見えているわけです。

戈と馬と女王国

最後に「新視点への出発」という問題を申し上げます。まず馬の問題ですが、従来、「倭人伝」は正確ではないのではないかといわれた、その証拠の一つが馬の問題なんです。倭国には馬がいないと、「倭人伝」に書いてある。(「其の地には牛、馬、虎、豹、羊、鵲無し」)。ところが、弥生遺跡から馬が出てくるわけです。対馬からも出ているし、山口県からも出ている。だからあの記事は問違っている、と書いておられる考古学者、古代史学者がしばしばあるわけですね。

私も、『三国志』や陳寿を、やみくもにひいきして、何が何でも正しいものにしてしまおうという気は全くないのです。厳密な論証をもって、「陳寿よ、ここは問違いだぞ」と、一言でもいえたらどんなにすばらしいだろうと常々思っているんです。そういう意味で、馬の問題ではそういえるのかなァと思って、長らく保留してきたのですが、今度この答えが矛と戈の問題をやっているうちに出てきました。といいますのは、細矛・細戈・細剣が最初にあって、それから「中広、広」の段階になってくる。二世紀後半は「中広」で、三世紀は「広」です。これは矛も戈も一緒です。

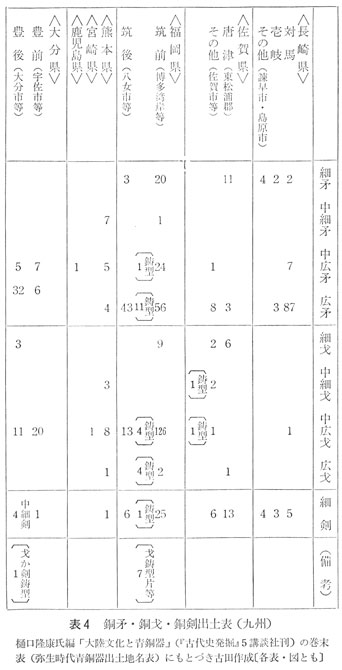

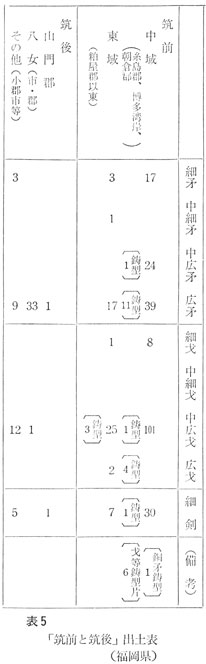

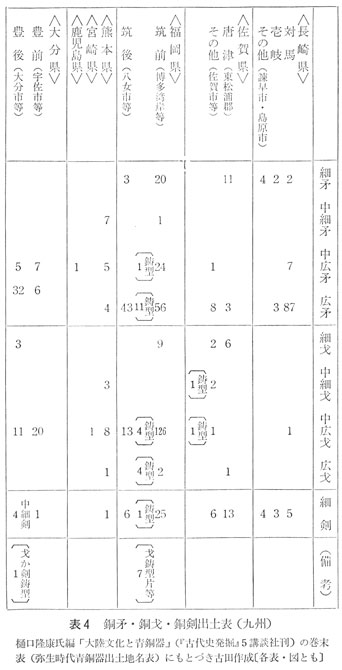

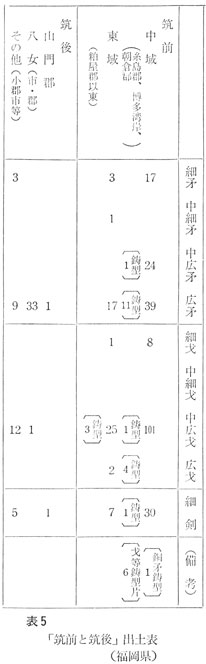

ところが、「中広」の段階と「広」の段階とを比べてみると、きわだって異なった特徴があります。というのは、「中広」の段階は戈が中心です。表4を見て頂きたいのですが、中広戈というのが筑前で126個も出てきますね。表5(126ページ)でいいますと、筑前中域で101個出てきます。「中広」の時代は圧倒的に戈が中心である。ところが「広」の段階になりますと、矛が中心になってきます。筑前中域で見ますと、広戈は2です。といっても鋳型が4個出ていますから、将来はもっと実物も出てくると思いますけれども、現在のところ2です。それに対して広矛は39十17で56出ています(鋳型は11個)。ですから「広」の段階には、圧倒的に矛が中心になってきているわけです。

ですから、卑弥呼の宮殿 ーー正確には宮室ですがーー のもとに中国の使いが到着した場合、そこを守衛していたのは矛が多数だったはずです。そして戈がその中にちらほら混じっていたと思われるわけです。ところが問題は、『三国志』の記述の方法です。これだけ簡単な文章ですから、倭国にあるものを何から何まで書いたものではありません。中国人の目から見て、その「土地の特産物」といいますか、目立ったものを書くという態度であることは、すぐ気づくことだと思います、その場合の基準は“中国における矛や戈”です。中国における矛や戈を基準尺にして、“特に目立ったもの”を書くわけです。

例えば矛が五十本あって、戈が二、三本あったとすると、「矛、戈あり」と書くかというと、そうは書かない。矛が目立っていて、戈はごくわずかです。その場合は、“目立っている”ものしか書かない。「倭人伝」はそういう書き方をしているのです。これ倭人伝全体のもつ簡明な記述姿勢からいえば当然です。また“中国を基準とする”という点は、一層当然だといえましょう。以上が、矛、戈の表からわかった点です。

といいますのは、馬が二、三匹いたら「馬あり」と書くかというと、書かない。馬が倭国の特産物で、かなりの量が目立っている場合に、「馬あり」と書く。ところが、朝鮮半島から連れてきた馬が何頭かいるとか、土着のものでもちらほらいるという程度では、「馬あり」とは書かれない。

いささかユーモラスな例を挙げますと、日本の動物園には象がいる。そうかといって、外国人が来て「(日本に)象あり」と書いてくれるかというと、書いてくれないですね。確かに動物園にはいるんですから、象の骨は当然二十世紀の日本列島の遺跡から後世出てくるでしょう。しかし、象の骨がいくつか出てきたからといって、二十世紀の日本列島に「象あり」といえるかというと、そうはいえないですね。

同じように、例えば朝鮮半島から連れてきた馬が、大事に王宮の側の囲いに置いてあったからといって、(少数の日本産の馬でも同じ)それで「馬あり」とは書かない。あくまで矛と戈の場合のように(特に戈は広戈ですから当然倭国産ですけれども)かなり目立った現象であった場合に、「何々あり」と書いてくれるわけです。

そうしますと、ここで「馬なし」と書いてあるのは“高句麗なんかと違って、馬は目立った特産物としては存在しない”ということをいっているわけです。それなのに、「馬なし」というのは“馬は一匹もいない”というふうに解釈して、弥生遺跡から馬の骨が出てくると、“「倭人伝」は問違っている”と判断していたわけです。こういう判断は、「倭人伝」というものの史料性格を、十分に批判して読んでいなかったのではないでしょうか。

狗邪韓国の帰属

次に「狗邪韓国の帰属」という問題です。「三世紀には、狗邪韓国は倭国の一部だった」という命題は、古代史を考えていく上で、非常に大事な問題だと思うのです。この論証は簡単です。帯方郡治から女王国までが一万二千里で、七千余里、そして倭地が周旋することが、五千余里と書いてあるのは、帯方郡治から狗邪韓国まで皆さんご存知と思います。

この七千里と五千里を足して一万二千里になるということも、たいていの人が気づいていることです。この場合、かりに狗邪韓国は倭地ではなかったとします。そうすると倭地の北限は当然対海国 ーー対馬になるわけですね。そうすると、一万二千里から七千里プラス千里(狗邪韓国から対海国までの長さ)を引かないと、倭地の長さが出てこないわけです。その場合、倭地は四千里となるわけですね。ところが「倭人伝」には「(倭地)周旋すること五千余里たる可し」と書いてある。ということは、狗邪韓国を倭地としているからですね。ですから、少なくとも陳寿の認識では「狗邪偉国は倭地である」という命題は、疑いないと思います。

では、なんで「狗邪韓国」といっているかという問題ですが、これは『「邪馬台国」はなかった』で論じた次の問題から解けるわけです。つまり二つの二つの言語領域が相接している場合、一つの土地に対して必ず両側からの呼び名がある。例えば、カスピ海ーー裏海とか、樺太(からふと)ーーサハリンとか、沖縄ーー琉球とか、そういうふうになっている。だから朝鮮海峡近辺も、日本側の名前と中国側の名前と両方ある。両方ある場合には、彼ら(中国人)は遠慮なく自分たちの呼び名で書いている。これは当たり前です。

それが「一大国」であり、「対海国」です。一番いい証拠は「瀚海」です。これは倭語には読めないですね。同じく、「狗邪韓国」もこの一例であるわけです。楽浪郡、帯方郡のころから、彼らは「狗邪韓国」とよんできた。そこで、彼らはその地を倭地と認めて書いているけれども、“自分たちの呼び名”で書いているわけです。そういう論理性からはじめて理解できるのです。

「紹煕しょうき本」と違って「紹興本」のほうは、「対海国」を「対馬国」としているのですが、従来の論者のように、対馬国の方を採用したり、「一大国」も「一支国」の問違いだとした従来の論者には、この狗邪韓国の問題は解けない。“中国側の呼び名で書いてある”という論理性に立たない限りは、解けないわけですね。

ここで新たな問題は、文献解読と考古学との対照です。といいますのは、考古学上の日本列島地図には悪い癖があると思います。それは日本列島だけ書いて、朝鮮半島をカットして書かないことですね。実は朝鮮半島だけではなくて、太平洋のポリネシアやミクロネシアのほうも書いてほしいのですけれども、少なくとも朝鮮半島を描かなければおかしいですね。これだけ接近しているのですから。そこで私も日本列島だけを書いて、「朝鮮半島の分は省略」と、わざわざ意識して注記したことがありました。

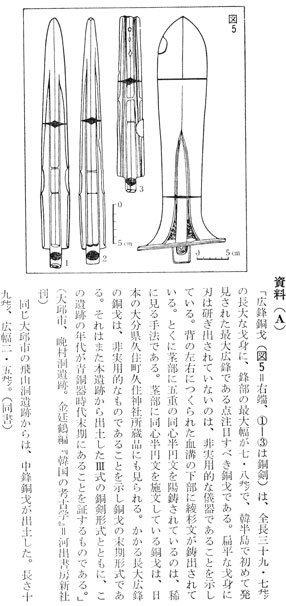

いま問題にしているところ、つまり弥生期の(中)広矛、(中)広戈が、朝鮮半島で出てこないかというと、実は出てくるわけですね。資料A(次ぺージ)は『韓国の考古学』(金廷鶴編、河出書房新社刊)のものですが、洛東江の中流域から上流域に近いところに、広矛、広戈が出てくる。同じ町の別の場所からは中広戈が出てくる。(金海から広矛が出てきたという報告もある。)

つまり、釜山から大邸は、(中)広矛、(中)広戈圏の一端に入っているわけです。その事実と先ほどの文献解読の“一万二千引く七千は五千”という問題とぴったり一致するわけです。少なくとも三世紀以前において、ここが倭地であったと ーー政治上の価値判断の問題のいかんにかかわらず、ーー 歴史上の真実の問題としては“考えな”ればいけないわけです。(19)

のちの「任那日本府」の問題もあります。今回はとても、そこまで論ずることはできませんけれども、「狗邪韓国」問題という三世紀の原点をもとにして、この問題も考えていかなければ、正確な歴史上の認識を得ることはできないと、私は思います。これも今回は問題提起だけ、とさせて頂きます。

狗奴国の性格

最後に「狗奴国の性格」という問題にふれたいと思います。狗奴国というのは、『「邪馬台国」はなかった』では必ずしも、はっきりできなかったのですが、『失われた九州王朝』の中で、瀬戸内海領域だと、つまり「平剣の領域」であるということを明らかにしたわけです。ここで問題になってくるのは「王朝」という問題です。

最近は、日本古代史の研究が盛んになるにつれて、何々王朝、何々王朝と、各論者ごとにいわれるようになったようです。私が、「九州王朝」という言葉を使ったのも、その責任の一端にあるかもしれませんけれども、「王朝」という言葉をどういう定義で使っているか、という点が、非常に大事だと思うわけです。“それぞれの土地を、それぞれ独自のすばらしいイメージでとらえる”という意味では、あちこちで何々王朝、何々王朝ということは、結構だと思います。

スローガンめいた言葉ですけれども、私が考えていますのは「一つの土地は一つの天に通じている」ということです。つまり、ある段階では他の土地に付属することがあっても、本来はいかなる土地も、その土地の「独自の天」から出発しているんだ、ということを基本に考えたいと思って、これを「一地一天」とよぶことにしています。こういった本質論は別として、実際に歴史の“ある段階”の話をする場合に、「王朝」という言葉をどういう場合に使ってよく、どういう場合には使ってはいけない、ということを判別するのが問題だと思います。

英語に詳しい方は苦笑されることでしょうけれども、dynasty(ダイナスティ、またはデイナスティ)の訳として、「王朝」という言葉が明治以後使われだしたわけですが、本来中国の古典にはあまり出てこない言葉ですね。(『宋書』巻六十四にあります。「身處二王朝一」)。それから、“the Ming dynasty”(明王朝)という言葉があります。「明」という中国全体が一王朝です。これに対して日本列島のあちこちに、王朝がいっぱいあるというのでは、この「王朝」という言葉は世界に通用しない。国際性を持たない術語になりはしないか、と思います。ですから、そろそろ「王朝」という言葉の定義を明確にする必要があるのではないだろうかと、いうわけです。

時問がありませんので、ずばり結論を申しますと、「一圏一王朝」です。つまり“一つの同質の祭祀、文化、政治をもつ文明圏があった場合、そこの中心に「王朝」がある”というのを最低限守らなければならないのではないか。だから、日本列島の弥生時代の金属文化についていえば、筑紫の博多湾岸を中心とする(中)広矛、(中)広戈圏がある。その隣りに、それから分かれた平剣領域があるわけです。これは武器型祭祀圏という意味では一つですけれども、はじめには、筑紫を中心に淡路島まで一圏だったのが、二つの圏に分裂したわけです。従って平剣領域を一つの圏と見なしてもいい。その中の中心権力はいわば「準王朝」と見ていいと思います。

銅鐸圏の中心はどこかというのは、面白い問題ですが、きょうはとても詳しくは申し上げられません。大阪湾の北岸の辺明石海峡の辺から茨木市の辺に、最近、続々と鋳型が出てきましたね。この辺は重大な中心地の、少なくとも一つであると思うのです。もし銅鐸圏が一つの統一権力によって支配されていたならば、この辺に一つの王朝を考えても、いいのではないかと思います。

あと大事なことは、沖縄列島です。これは金属器分布上、九州なんかとも全然違うわけです。だから別の圏である。関東から東北も全然別なわけです。これも別の圏である。だから最低五つは王朝を称していい。ただ、沖縄とか関東・東北の場合、統一した権力によって統合されていたかどうかという問題があります。私は知識がまだ十分ありませんので、それは別にしますけれども、可能性としてはあるわけですね。金属圏についていいますと、三つないし二つ半といいましょうか、それは王朝といってもいい。ところが一つの圏の中に、ここも王朝、あそこも王朝といいだすと、これは外国の研究者から見て変に感じると思います。笑いものになるかもしれません。

もちろん他への思惑だけでなくて、古代史上の問題を、正確に煮詰めていく上で“王朝の概念をはっきりさせる”ということは、非常に重大な新しい研究の出発のために礎石となってくる、そういう性格の問題だと思います。

以上、あれやこれやの題にふれましたが、きょうはこれで終わらせて頂きます。(51・10・1)

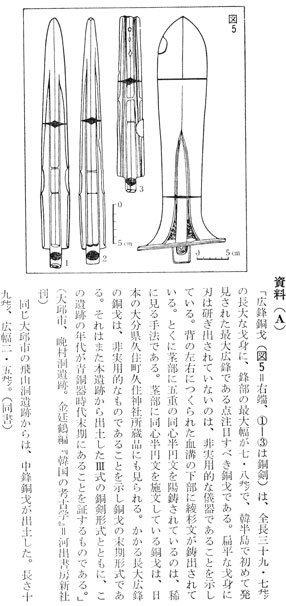

資料(A)

「広鋒銅戈(図5=右端、1,2,3,は銅剣)は、全長三十九・七センチの長大な戈身に、鋒部の最大幅が七・八センチで、韓半島で初めて発見された最大広鋒である点注目すべき銅戈である。扁平な戈身に刃は研ぎ出されていないのは、非実用的な儀器であることを示している。背の左右につくられた血溝の下部に綾杉文が鋳出されている。とくに茎部に五重の同心半円文を陽鋳されているのは、稀に見る手法である。茎部に同心半円文を施文している銅戈は、日本の大分県久住町久住神社所蔵にも見られる。かかる長大広鋒の銅戈は、非実用的なものであることを示し銅戈の末期形式である。それはまた本遺跡から出土したIII式の銅剣形式とともに、この遺跡の年代が青銅時代末期にあることを証するものである。」

(大邱市、晩村洞遺跡。金延鶴編『韓国の考古学』=河出書房新社刊)

同じ大邱市の飛山洞遺跡からは、中鋒銅戈が出土した。長さ十九センチ、広幅2・5センチ。(同書)

〔補〕

今年(昭和五十二年)三月十六日付けの『佐賀新聞』によると、佐賀県三養基郡上峰村・神埼郡東背振村両村にまたがって、大規模な弥生遺跡群(二塚ふたつか山遺跡)が発掘された。その中に前漢・後漢鏡など九面が出土したという。これは立岩(前漢・後漢鏡十面)クラスである。一つの甕棺などから三十〜四十面を出土する筑前中域(須玖、三雲、井原、平原)をとりまく、衛星的な周辺遺跡として重要だ。今後の詳密な報告が期待される。(一九七七・四・二九)

なお、第一回にのべた弥生期の青銅器圏および文字使用問題については、拙稿「日本古代史界に問う」(古田訳著『倭人も太平洋を渡った』創世記、昭和五十二年六月刊、所収)を参照されたい。

〔注〕=本文中の参考手引き

(10)「耶馬台国問題に就いて」『史学雑誌』第三十六編第八号、大正十四年八月

(11)「卑弥呼考」(『芸文』第一年第四号、明治四十三年七月)

(12)「本邦古代の状態に対する考古学的研究に就いて」(『史学雑誌』第三十六編第五・六号、大正十四年四・五月)

(13)『日本古墳の研究』吉川弘文館

(14)「古墳文化の成立 ーーいわゆる伝世鏡の理論を中心としてーー『歴史学研究』二三六、昭和三十四年十二月、『日本原始古代文化の研究』塙書房

(15)「語りかける出土遺物」『邪馬台国のすべて』朝日新聞社刊、所収

(16)「弥生時代の伊都国王朝」『古代日本の権力者』朝日新聞社刊、所収

(17)『古代史疑』中公文庫本解説(森浩一)

(18)古田「邪馬壹国と冢」『歴史と人物』昭和五十一年九月号、所収(『邪馬一国の証明』)

(19)金延鶴氏は、この本の「序説 韓国古代文化と日本」においてこれらの(中)広戈は、「日本製とは言い得ないと力説しておられる。しかし、(中)広戈などの鋳型が博多湾岸近辺に集中して出土している以上、この領域が生産地と見なされるのが自然の帰結ではあるまいか。これを考古学的に否定するためには、他(例えば大邸付近など)にその鋳型の出土することが必要だと思われる。(この点、他日詳論する。)

『古代史の宝庫』九州 へ

『「邪馬台国」はなかった』 へ

古代史と国家権力ー津田史学を批判するー 古田武彦

邪馬台国論争は終わった『邪馬壹国の論理』 へ

『よみがえる九州王朝』 へ

『古代の霧の中から』 へ

『邪馬一国の証明』 へ

ホームページ へ

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。

Created & Maintaince by“ Yukio Yokota“