「壹」から始める古田史学 I II III IV V VI(①) VII(②) VIII(③) IX(④) X(⑤)

十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三

九州王朝(倭国)の四世紀 -- 六世紀初頭にかけての半島進出 正木裕(会報143号)

盗まれた天皇陵 服部静尚(会報138号)

誉田山古墳の史料批判 谷本茂 (会報153号)

河内巨大古墳造営者の論点整理 倭国時代の近畿天皇家の地位を巡って 日野智貴 (会報153号)

九州王朝の築後遷宮 玉垂命と九州王朝の都 古賀達也(新古代学第4集)

「壹」から始める古田史学十六

「倭の五王」と九州王朝

古田史学の会事務局長 正木 裕

一、「倭の五王」は五世紀の九州王朝歴代の大王

1、「倭の五王」は「ヤマトの天皇」ではない

前回、九州王朝では三世紀の俾弥呼・壹予に次いで、四世紀には同じ「女帝」の高良玉垂命が王となり(古田氏は「倭王旨」とする)、その子孫こそ中国南朝の史書に記す、「讃・珍・済・興・武」という、いわゆる「倭の五王」だったことを述べました。

一般に「倭の五王」と呼ばれるのは、『晋書』『宋書』『南斉書』『梁書』に記述のある倭国の五人の王です。

これらの史書では、

「讃」は四一三年(『晋書』)、四二一年(『宋書』)、四二五年(『宋書』)。(?四三〇年)。

「珍」は四三八年(『宋書』)。

「済」は四四三年(『宋書』)、四五一年(『宋書』)。(?四六〇年)。

「興」は四六二年(『宋書』)。

「武」は四七七年(『宋書』)、四七八年(『宋書』)、四七九年(『南斉書』)、五〇二年(『梁書』)。

それぞれ中国への朝貢記事があり、その続柄は「讃」―弟「珍(『梁書』では弥)」―息子「済」―息子「興」―弟「武」となっています。(「?」は朝貢者不詳)

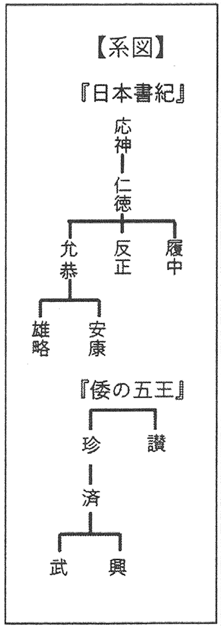

これに対し、通説で「倭の五王」とされる「五世紀のヤマトの天皇たち」と、その続柄は、「応神」―息子「仁徳」―息子「履中」―弟「反正」―弟「允恭」―息子「安康」―弟「雄略」です(系図参照)。

ただ、『宋書』では「讃と珍は兄弟」ですが、『書紀』では「応神と仁徳」「仁徳と反正」は「親子」ですから、「讃=応神、珍=仁徳」にも「讃=仁徳、珍=反正」にもなりません。また、「讃・珍」二代の在位年数の合計は二十六年以上になりますが、『書紀』では履中(六年)と反正(五年)の二天皇の合計在位年数はわずか十一年なので、「讃=履中、珍=反正」にもならないのです。

さらに「名前のあて方」ですが、

➀「讃」には応神・仁徳・履中にあてる説がありますが、

A「応神」説では、誉田別ほむたわけの「誉」を、意味が共通する「讃」と表記した。

B「仁徳」説では、オホサザキの「サ」を「讃」と表記した。

C「履中」説では、イサホワケの「サ」を「讃」と表記した等とします。

②「珍」は「反正」とされ、これは瑞歯別みずはわけの「瑞」を中国が誤って「珍」と表記したものといい、

③「済」は「允恭」とされ、雄朝津間稚子をわさづまわくのごの「津」を誤って「済」と表記。

④「興」は「安康」とされ、中国がアナホを似た音の「興ほん」と表記。

⑤「武」は「雄略」であり、大泊瀬幼武おほはつせわかたけの「武」をとったのだと説明しています。

一見してわかるように、こうした名前の比定に何のルールもなく荒唐無稽としか言いようがありません。結局「倭の五王」をこれらの天皇とすることはできないのです。

2、「倭の五王」は玉垂命を継ぐ九州王朝の歴代の王

これに対し「倭の五王」が九州王朝の王たちだということは、

①前回述べたように高良玉垂命の子孫たちは、年代的にも続柄でも「倭の五王」と整合すること、

②五世紀末の「武」の時代の旧百済西南部(現全羅南道栄山江流域)で「北部九州様式」の前方後円墳などが多数発見されていることからもわかります。(注1)

栄山江流域では、以下の前方後円墳がよく知られていますが、それ以外でも、九州式石室を持つ「円墳・方墳」も多数発見されているのです。

【前方後円墳】①七岩里古墳②月渓古墳③新徳古墳④長鼓山古墳⑤杓山古墳⑥古城里古墳⑦声月里古墳⑧月桂洞一号古墳⑨月桂洞二号古墳⑩明花洞古墳⑪チャラボン古墳⑫海南龍頭里古墳⑬長鼓峰古墳⑭堯基洞古墳

【円墳・方墳】鶴丁里古墳群(方墳・円墳)、山堂里古墳(円墳)、鳳徳里古墳五号墳(円墳)、双岩洞古墳(円墳)、角化洞古墳(円墳)、斎月里古墳(円墳)、伏岩里三―九六号墳(方墳)、永洞里一―一号墳(方墳)、造山古墳(円墳)

これらの九州様式の古墳の中には倭鏡やゴホウラ貝釧など倭系の副葬品の見られるものもあり、「倭の五王」時代、特に五世紀末ごろの百済における九州勢力の進出が目覚ましかったことがわかってきました。これは「倭王武」の上表文「渡りて海北を平ぐること九十五国」を裏付けるものです。その「海北」に北部九州様式の古墳があるのですから、「武」の本拠が「海南」の九州となるのは当然でしょう。

二、「九州なる倭の五王」の事績

それでは「九州なる倭の五王」たちの事績を追ってみましょう。(以下「倭国」とは「九州王朝」を指します。)

1、「讃」の事績―半島に積極進出

まず高良玉垂命の次代にあたる「讃」の事績から始めます。

前回述べたように、「讃」とは『高良社大祝旧記抜書』ほかに見える玉垂命の長男の「斯礼賀志命」と考えられ、玉垂命崩御の年(旧記ほかで三九〇年)に即位した可能性が大です。

『書紀』で応神の即位は庚寅二七〇年。百済史書との対比で、神功紀同様「二運」一二〇年繰り上げられていることがわかっており、実年は三九〇年となります(注2)。在位は「四十一年間」で、没年は「庚午」三一〇年(実年は四三〇年)です。この即位年は先述の「讃」の即位年(三九〇年)と合致します。従って、『書紀』では「讃」は「応神天皇」に擬せられていることになるでしょう。

そして、『高句麗好太王の碑文』には、「讃」即位直後の三九一年以来倭国が百済・新羅を支配したことが記されており、これは「讃」が半島へ積極的に進出し、高句麗と覇権を競ったことを表しています。

◆(好太王碑文)百殘・新羅は旧是れ属民由に來りて朝貢す。而るに倭は辛卯の年(三九一年)以來、海を渡り、百殘■■新羅を破り、以って臣民とす。

ここには倭国の半島侵攻が記されていますが、逆に三九二年には、高句麗好太王も四万の兵を率いて出兵し、百済北部の石峴城そくひよんそんなど十余城を陥落させます。

これに対応するのが、『書紀』応神三年(二七二・実年三九二年)の、倭国が百済の辰斯しんし王を「礼無し」と責め、百済側で誅殺させ阿花あか王を即位させた記事です。この出来事は、辰斯王が高句麗の攻勢を受けるなかで高句麗に服属する姿勢を見せ、これに不満を持つ倭国と親倭国勢力が王の誅殺という強硬策に出たことを示すものでしょう。

しかし、その後も高句麗は百済への攻勢を強め、三九六年には水軍を率いて百済の五十八城を落します。窮した阿花王は、高句麗の「永き奴客」となることを誓い、王弟を人質として差し出します。

◆(好太王碑文)六年丙申(三九六)、王躬みずから水軍を率ひきい、残国(百済)を討つ。(略)百残王困逼こんひつし、男女生口一千人、細布千匹を献出す。王帰りて自ら誓う。今より以後永き奴客とならむと。

これを見た倭国は、再び百済の高句麗への屈服を責め、百済南東部に侵攻します。その結果百済は高句麗との誓約に違背し、太子腆支(てんし『書紀』では直支とき)を倭国に質に出し盟を約しました。

この顛末も好太王の碑と『書紀』に見えます。

◆(好太王碑文)永楽九年(三九九)己亥。百残、誓に違い倭と和通す。王、平壌に巡下す。新羅、使を遣し、王に云へて曰く、「倭人、其の国境に満ち、城池を潰破し、奴客を以て民と為す」といふ。

◆『書紀』応神八年(二七七年、実年三九七年)。百済記に云へらく、阿花王、立ちて貴国に礼旡なし。故に、我が枕彌多禮とむたれ、及び峴南けんなむ・支侵ししむ・谷那こくな・東韓の地を奪はれぬ。是を以て、王子せしむ直支ときを天朝に遣して、先王の好を脩おさむといへり。

阿花王が太子を質に出したのは、『三国史記』では阿花王六年(三九七)で、この『書紀』記事も二運(一二〇年)繰り上げられています。

また、倭国は新羅に対しても積極的に侵攻し、碑文には永楽十年(四〇〇)には新羅の男居なむぎよ城より新羅城に至るまで倭兵で満ち、永楽十四年(四〇四)には、倭が帯方郡界に侵入したと記されています。このように「讃」の時代に、倭国(九州王朝)は半島で強勢を誇ったのでした。

2、「珍」の事績―「讃」の半島攻勢を引き継ぐ

『宋書』等の朝貢記事から「讃」は四二五年(あるいは四三〇年)、「珍」は四三八年には在位していたことがわかります。「珍」を「仁徳」とか「反正」にあてる説が成立しないことは先に述べた通りで、「讃」の弟が「珍」とありますから、九州王朝なら、「珍」は「斯礼賀志命」の弟、「朝日豊盛命」となります。「讃」が「応神天皇」に擬せられているなら、「讃」の崩御は四三〇年となり、このころ「珍」が即位したことになるでしょう。

そして、「讃」の積極的な半島進出は、弟の「珍」にも引き継がれたことが「応神紀」の次の「仁徳紀」からわかります。

『書紀』仁徳四十一年(三五三)、倭国は「百済の国郡の堺を決め、郷土所出くにつものを録」し、その際におきた百済の王族の反発を厳しい姿勢で抑え込んでいます。

◆『書紀』仁徳四十一年(三五三)紀角宿禰を百済に遣して始めて国郡の彊(原文は土偏)場さかい を分ちて、具つぶさに郷土所出くにつものを録す。是の時に、百済の王の族酒君、礼无なし。是に由りて、紀角宿禰、百済王を訶ころひ責む。時に百済の王悚かしこまりて、鐵の鎖を以て酒君を縛ゆひて、襲津彥に附けて進上す。

「国郡の彊場を分ち」「郷土所出を録す」とは、倭国が百済の一部を事実上占領し、「税(貢納品)の徴収台帳」を作成したことを示すものでしょう。

『書紀』の仁徳紀の実年は外国史書に比較できる史料がないため不明確ですが、仁徳四十一年(三五三)は『書紀』紀年で応神八年(二七七・実年は三九七年)の七十六年後で、これを応神の年齢(「紀」百十一歳・「記」百三十歳)や仁徳の在位八十七年から「二倍年暦」とすれば三十八年後の四三五年ころにあたると考えられます。

『宋書』では「珍」が四三八年に百済など六国の「諸軍事安東大将軍」への除正を求めていますが、これは、半島を「実効支配」したことを踏まえての「珍」の要求だったことになるでしょう。

ただし、次代の「済」が四四三年に朝貢していますから、「珍」の在位期間は短く、これは「讃」と兄弟で年齢が近接していた結果と考えられます。

3、済・興時代、半島経営は困難に直面

しかしその「済」と次の「興」の時代には、一転して高句麗が半島で優位に立ちます。『宋書』に記す四七八年の「倭王武の上表文」では、高句麗が新羅・百済を併呑し、父の「済」・兄の「興」が死去したと書かれており(注3)、どうやら「済」も「興」もその戦いの中で「不測の死」をとげたようです。

◆『宋書』句驪無道にして、図りて見呑を欲し、辺隷へんれいを掠抄りゃくしょうし、虔劉けんりゅうして已やまず。毎つねに稽滞けいたいを致し、以て良風を失い、路に進むと曰ふと雖も、或は通じ、或は不しからず。臣が亡考済、実に寇讐こうしゅうの天路を壅塞ようそくするを忿いかり、控弦こうげん百万、義声に感激し、方に大挙せんと欲せしも、奄にわかに父兄を喪い、垂成すいせいの功をして一簣きっきを獲えざらしむ。

通説では「済」を「允恭」に、「興」を「安康」としますが、『書紀』允恭紀・安康紀には半島での高句麗との戦いなど一切記されておらず、この比定が誤りであることを示しています。

高句麗では好太王の崩御後、四一三年に長寿王(三九四~四九一)が即位し四三五年に北魏の冊封を受け、四五四年新羅を討伐。四七五年には百済に侵攻し、王都の漢城を陥落させ、百済の蓋鹵がいろ王を誅殺(『三国史記』高句麗本記)。蓋鹵王の子文周王も四七七年に暗殺され、事実上百済は崩壊します。

この高句麗の百済侵攻は『書紀』にも記されています。(*このあたりの年次はほぼ『三国史記』と一致し実年と考えられる)

◆『書紀』雄略二十年(四七六)冬、高麗王、大きに軍兵を発おこして、伐ちて百済を盡ほろぼす。(略)百済記に云ふ、「蓋鹵王の乙卯年(四七五)冬、狛の大軍來りて、大城を攻むること七日七夜、王城降陷やぶれて、遂に尉禮いれを失い、国王及び大后、王子等、皆敵の手に沒す」と。

『宋書』の四七七年に「これより先、興没し、弟の武立つ」とあります。先述のように、四三八年ごろから九州王朝が百済の一部を事実上占領していたなら、「興」が、四七五年の高句麗による百済侵略に際し積極的に戦い、その中で戦死したというのもうなづけるでしょう。この時代は九州王朝の半島経営が困難に直面していたのでした。

4、「武」の事績―失地回復し百済を支配

これに対し「武」は即位後、即座に末多王を擁立し百済の復興を図ります。

◆雄略二十三年(四七九)夏四月。百済文斤もんこ王薨る。(略)末多王の幼年わかくして聰明さときを以て、勅して內裏に喚めし、(略)其の国に王とならしむ、仍ち兵器を賜ひ、并せて筑紫国の軍士五百人を遣して、国に衞まもり送らしめ、是を東城王とす。是の歳、百済の調賦みつきもの、常の例より益まされり。筑紫安致臣・馬飼臣等、船師を率ゐて高麗を擊うつ。

「筑紫国の軍士五百人・筑紫安致臣」等とあるのも、五世紀末の百済は「倭国(九州王朝)が支援して建てた国」となっていたことを示しており、まさにその時代の百済南西部に「北部九州様式の前方後円墳」などが造られているのです。これは百済の防衛と「領地」の経営の為に駐留した、「筑紫の軍士・将軍」らのものとしか考えられません。

そして、この事実は、高良玉垂命以来の倭国(九州王朝)の歴代の王こそ、四~五世紀に半島で高句麗や新羅と覇権を競った「倭の五王」であることを何よりも雄弁に示しているといえるでしょう。

注

(注1)崔榮柱「韓半島の栄山江流域における古墳展開と前方後円形古墳の出現過程」(『立命館文學』 第六三二巻二〇一三年)による。

(注2)『書紀』では応神三年(二七二)に百済の辰斯王死去とあるが、『三国史記』「百済本紀」での辰斯王の死去は三九二年とあるなど。

(注3)ここでは「父は済、兄は興」とするが、「父兄」を、「済」の父「珍」と氏名不詳の「済の兄」とする説もある。ただ、そうすると「父兄の志」とは、「武」にとって「祖父と伯父の志」となり、父の「済」、兄の「興」の志が含まれず不自然。また高句麗の新羅侵攻は四五四年、百済侵攻は四七五年で、「珍」末の四三〇年代に高句麗が強勢を誇っていたとは考え難く、現に「済」もその後高句麗に妨げられず四四三年・四五一年に朝貢している。従って「父兄を喪った」のは、四五四年の高句麗の新羅討伐ごろ(「済」末)と、「武」即位直前の百済侵攻時代(「興」末)にふさわしいと考える。

(参考)古田武彦『失われた九州王朝―天皇家以前の古代史』第二章「倭の五王」の探究ほか。

これは会報の公開です。

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。古田史学会報一覧へ

Created & Maintaince by" Yukio Yokota"