古代は輝いていたⅠ、Ⅱ、 Ⅲ

古代は輝いていた I 第一部 日本古代史の夜明け(日本人の始源

日本人はどこへ行ったか)

第三部 隣国の証言( 『三国史記』 『三国遺事』)

『古代の霧の中から』 高句麗好太王碑再論

「磐井の乱」はなかった 古田武彦(『古代に真実を求めて』第八集) へ

古田武彦

全三巻の古代通史を終えるにさいし、一文を草して結びに代えよう。その目的は二つ。一つは、叙述の中で遺漏した若干の記事や史料にふれること。二つは、本通史を貫く新史観、その本質を明らかにすることだ。

第一。『山海経せんがいきょう』の海内北経の条に、倭の記事が現われていることは、著名だ。

蓋がい国は鉅燕の南、倭の北に在り。倭は燕に属す。

蓋国とは、どこか。『三国志』の魏志東沃沮伝に、

東沃沮は高句麗の蓋馬大山の東に在り。

とある。「蓋馬大山」という山脈が高句麗の東辺に位置している。これと「蓋国」が関係ありとすれば、この国は、朝鮮半島北半部(平壌あたりか)を中心とする国ではあるまいか。その北辺、鴨緑江の北方には、燕の拡大領域(「鉅」は巨大の意)がひろがっていたようである。右の一文の前半は、それを指すものであろう。

これに対し、後半部は「倭」がこの国の南辺にあり、やはり“界を接している”趣でのべられている。とても、“海の彼方に倭あり”といった文章ではない。

とすれば、この時期(周の戦国期)にも、倭はすでに朝鮮半島南辺の存在として描写されている、それをしめす史料と見なすべき可能性が強い。この点、『三国志』や高句麗好太王碑にしめされた“朝鮮半島内の倭地”問題の先蹤をなすものであろう(くりかえして言う。現代の国家問題などとは、全く無関係である)。

末尾の文は、この「倭」が、燕に対して政治的従属関係にあったことをしめしている。いいかえれば、この「倭」はすなわち、「倭国」なのである。日本列島では、縄文晩期に当る、この戦国期に、「倭国」という「国」の存在を、中国側文献は記録している。この事実に注意をうながしておきたい。

また、この「倭」を、後来の倭国(たとえば倭人伝)と切りはなして論ずる学者(たとえば井上秀雄氏) があるようであるけれども、同意しがたい。なぜなら、『漢書』地理志の燕地の倭人項(楽浪海中に倭人有り、分れて百余国を為す。歳時を以て来り献見すと云う)や『三国志』の魏志倭人伝は、執筆者と読者の間の共通の背景をたす地理的教養として、この『山海経』の文面があった。その事実を疑うことはできないからである(この問題については、古田『邪馬一国への道標』参照)。

第二。わたしは魏志倭人伝中の左の記事に注目した。

又裸国・黒歯国有り、復また其の東南に在り。船行一年にして至る可し。

この「裸国・黒歯国」の所在を求め、南米西海岸北半の地に至った。そして果然、その地エクアドルのバルディビアの遺跡に縄文式土器群を発掘したエストラダ・エバンス夫妻の業績を知るに至ったこと、第一巻にのべた通りだ。

だが、そのさい、忘るべからざる新史料がある。『文選』に収録された「海賦」(西晋、木玄虚〈木華〉撰)がこれだ。

若し其れ、

穢わいを負うて、深きに臨み、

誓いを虚しうして、祈りを愆あやまてば、

則ち、海童、路を邀さえぎり、

馬銜ばがん、蹊みちに当たる有り。

天呉、乍たちまち見えて、髣髴ほうふつ、

[虫罔]像もうぞう、暫たちまち暁あらわれて、閃屍せんしたり。

右は倭人伝にいう「持衰じさい」のタプーを破ったさいに出現するという、四海神の記事だ。これが九州福岡県の竹原古墳の壁画に現われている点、わたしはすでに指摘した(『邪馬壹国の論理』「『海賦』と壁画古墳」昭和五十年、朝日新聞社刊)。

さらにこの「海賦」には、次の注目すべき記事がある。

是ここに於おいて、

舟人、漁子、

南に徂ゆき、

東に極いたる。

或いは、 [元/黽]ダ*げんだの穴に、屑没せつぼつし、

或いは、岑[山/敖]しんごうの峯に挂ケン*けいけんす。

或いは裸人の国に掣掣洩洩せいせいえいえいし、

或いは黒歯の邦に汎汎悠悠はんはんゆうゆうす。

[元/黽]、元の下に黽。JIS第4水準、ユニコード9EFF

[元/黽]ダ*(げんだ)のダ*は、口二つの下に田。その下に黽。JIS第4水準、ユニコード9F0Dの別字。

[山/敖]、山の下に敖。

挂ケン*(けいけん)のケン*は、[四/口/月]で、四の下に口、その下に月。

これによって、問題の「裸国・黒歯国」に関する知識が、倭人伝のみの孤立情報ではなく、西晋朝人にとって“倭人からの新情報”というべき共同知識であったことが知られよう。

わたしが右の書において、この倭人に関する新史料の存在を指摘したにもかかわらず、古代史の諸学者は、共に無関心をよそおってきた。その天皇家一元主義という旧史観にとって、心なじまぬ史料だったからであろうか。ここにふたたび特記して、全日本古代史学界の注意を喚起したい。

第三。高句麗の好太王碑に関する好著が出版された。日中同時刊行である。王健群氏の『好太王碑の研究』(京都雄渾杜、昭和五十九年十二月刊)だ。

その前半は、“改削説否定論”だ。わたしが第二巻に述べたごとくである。わたしの論文(『史学雑誌』第八十二編第八号、所収)の内容も紹介されている。光栄だ。それは「論」というより、詳密な現地調査と検証にもとづくものであるから、その意義は格別である。

けれども、王氏の著述の後半を満たしているもの、それは「倭=海賊(原文は〈海盗〉)」論だ。好太王碑中には、氏によると「十一個の倭」があるという(第二巻では、前年の王論文によって九個と判断したが、今回の著述中の釈文によれば、総計十一個に及ぶ)。

これらの「倭」は「倭国」でなく、“海賊類の輩やから”にすぎぬ。これが王氏の新見解だ(ただ、朝鮮半島側や日本側の学者にも、この類の説は存在した。ことに『三国史記』中の「倭」について。たとえば、旗田巍たかし氏等)。

しかし、その説の当否は、第二巻におけるわたしの論証と論述がおのずから明らかにしているごとくだ。好太王碑の「倭」も、『三国史記』の「倭」も、一つ。卑弥呼の後継王朝、筑紫中心の倭国、すなわち九州王朝なのである。

王氏の著述中の各論点(たとえば「安羅人戌兵」問題等)については、改めて論文をもって再吟味し、お答えすることとしたい。

第四。右のような「倭」は、筑紫の倭国だ。しかしこれと異なった「倭」がある。記紀、『万葉集』等の「倭」。これは通例ヤマトと訓(よ)まれている。大和中心の倭だ。

ここに「二つの倭国」 ーーこのテーマが浮かびあがる。したかって史料操作上、次の原則か見出される。不可欠となる。「史料に『倭』とあれぽ、それは『チクシ(ツクシ)の倭』か、『ヤマトの倭』か、これを判定しなければならぬ」と。

その検証例をあげよう。

1), 又其の神(八千矛の神。大国主神のこと)の嫡后、須勢理毘売すせりひめの命、甚しく嫉妬しき。故かれ、其の日子遅(ひこぢ 夫)の神、わびて(つらく思って)、出雲より倭国に上り坐まさむとして・・・・。(『古事記』神代、大国主神の巻)

右の「倭国」は、本居宣長以来、全学者によってヤマトと訓ぜられてきた。しかし、その訓読は数数の矛盾をひきおこした。

〈その一〉『古事記』の神代巻の舞台は「筑紫 ーー 出雲 ーー 越」という日本海岸だ。大和ではない。右の訓読は、神話全体の場から浮き上がっていることとなろう。

〈その二〉右の文のあと、須勢理毘売は、

八千矛の 神の命や 吾が大国主 汝なこそは 男をに坐いませば 打ち廻みる 島の埼埼さきざき かき廻みる 磯の埼落ちず 若草の 妻持たせらめ

と歌っている。“港々に女あり”という風情だ。海岸巡行が大国主の「公務」なのである。直前の“大和行き”とは、様子がちがう。

〈その三〉また、大国主自身、次のように歌っている。

ぬばたまの 黒き御衣みけしを まつぶさに 取り装ひ 沖つ鳥 胸見る時・・・・妹いもの命 群鳥の 我が 群ぬれ往いなば・・・・。

右の「沖つ鳥・・・・」という主旋律は“海辺に住む女性”を象徴している。これも“大和の女性”にはふさわしくない。

〈その四〉大国主は、ここでは「幸行」(越の国へ行くとき)「嫡后」(須勢理毘売命)といった言葉をともなって描かれている。至高の権力者に対する言葉だ(この両語が、『古事記』で使われているのは、他には「神武」のみ)。

その大国主が“大和へ行く”ことを「上る」と記すのは、解(げ)しがたい。

以上の矛盾は、「倭=大和」説に立つ限り、解決不可能だ。だが、「倭=筑紫」説に立つとき、すべて氷解する。なぜなら、

〈その一〉「出雲→筑紫」行は、神話の主舞台線上にある。

〈その二〉海岸巡行譚としてふさわしい。

〈その三〉「沖つ鳥」の表現もまた、ふさわしい。

〈その四〉「出雲→筑紫間は、対馬海流を逆行する道筋であるから、「上る」は極めて適切である(この前に、須佐之男命の大蛇退治の段で、「〈河上に〉尋ね覓もとめて上り往けば」とある。河の遡行と海流の遡行と、共に自然地理上の「上る」であり、何の不審もない)。

さらに、この段の直後、次の一文がある。

故かれ、此の大国主神、胸形の奥津おきつ宮に坐す神、多紀理毘売命を娶めとして生める子は・・・・。

先の「沖つ鳥」とは、この「奥津宮」なる毘売を指す象徴的表現であったことが知られよう。この自然照応を、従来は無惨に切り離し去って顧みずにきたのであった。旧史観の陥ってきた閉塞状況の一だ。

2). 是ここに大国主神、愁いて告ぐ「吾独り、何ぞ能く此の国を得え作らむ。孰いづれの神と吾と、能く此の国を相作らむや」と。

是この時、海を光てらして依り来る神有り。其の神言ふ。「能く我が前を治めば、吾能く共与ともに相作り成さむ。若し然らずば、国成り難がたけむ」と。

爾ここに大国主神曰く「然らば治め奉る状、奈何いかむ」と。「吾をば、倭の青垣の東の山の上にいつき奉れ」と答へ言ひき。

此れは、御諸の山の上に坐す神なり。(『古事記』神代の巻、少名毘古那神と国作りの段)

右の「倭」も、従来のすべての論者が「大和」と解してきた。そして「海を光らして依り来る神」を「大物主神」と見なしてきたのである。しかし、ここにも矛盾がある。

〈その一〉ここに「大物主神」の名がない。しかし『古事記』では、神話や説話を記すとき、主入公たる神名をカットした例はない。

〈その二〉のみならず、『古事記』でこの神の出現する最初は、神武記であり、そこでは「美和之大物主神」とあり、在所(美和)つきで明示されている。

第二回の出現は崇神記。ここでは「大物主大神」。二回目だから.在所地名は省かれている。このような規則正しい表記法から見ると、その第一回より前(神代の巻)に無神名のまま出現している、と見なすのは、きわめて不可解だ。

〈その三〉最大の矛盾は、この直後の記事に現われる。

故かれ、其の大年神、神活須毘かむいくすび神の女むすめ、伊怒いの比売を娶めとして生める子は・・・・。

先の「奥津宮に坐す神」の段と同一のスタイルだ。この一段も、従来説の場合は、完全に浮き上がってしまっていた。「其の」の指す肝心の対象がないのだ。宣長は、八段も前の、

又大山津見神の女、名は神大市比売を娶して生める子は、大年神。

(須佐之男命の大蛇退治の段の系譜)

中の名詞(大年神)を指すものと解した。しかし、こんなに数多くの段を越えた、前の一名詞を指す代名詞(其の)など、一体あるものだろうか。『古事記』に他の例がない。否、いずれの国語でも、そうであろう。極めたる矛盾だ。

しかし、ここでも、もし「倭=筑紫」とすれば、一切の矛盾は氷解する。

なぜなら、「其の大年神」とは、直前の「海を光らして依り来る神」を指すこととなり、〈その一〉も、〈その二〉も、〈その三〉も、一挙に問題解消となるからだ。

では、その「大年神」の在所は。

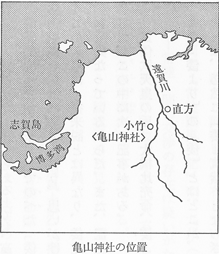

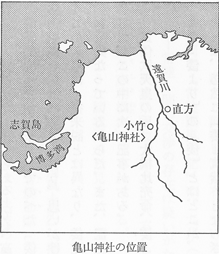

亀山神社 ーー 福岡県鞍手郡小竹町

〈祭神〉大歳神・倉稲魂神

〈由緒沿革〉古来田添一明神或は大歳大明神と称し、寛政の頃より社号を亀山神社と称した・・・・。

(『神杜名鑑』昭和三十八年刊)

ここは、遠賀川中流域。筑紫(博多湾岸近辺)からほぼ真東に当り、その間には緑の山々が連なっている。まさに「倭(筑紫)の青垣の東の山の上」の表現にピタリ相応しているのだ。この神社は「御諸山」(神山)にあり、この山を江戸時代には「亀山」と呼んでいた。この一段は、亀山神杜の縁起譚だったのである。(大和の場合「青垣 山ごもれる」といった盆地表現の方が適切だ。現に倭建命の歌ではそうなっている。)

従来説のような「海を光らして依り来る神」を「大物主神」と見なした曲解の歴史は意外に古いようだ。たとえば、『日本書紀』(神代上、第八段、一書第六)では、すでにこの立場をとっている。「倭=筑紫」という原義を忘れ、「倭=大和」という新イデーのもとにこの神話を解しようとするとき、これは不可避の曲解、必然の陥穽だったのである(この点、記紀の先後関係を考える上でも、興味深い。近畿系の「一書」の問題だ。『盗まれた神話』参照)。

3). 第二巻(三三四ぺージ)でのべた「倭武天皇」の問題。これに「二つの倭国」のテーマ、その文献処理原則をあてはめてみよう。思いがけぬ局面が立ち現われる。

この天皇は、従来説とは異なり、倭建命ではありえない。行動様式が異なり、妻(大橘比売命)との関係も異なっているからだ。また、記紀のしめすところ、他にも該当者(天皇・皇子)はいない。

さて、この中に次の記事がある。

又倭武天皇の后、大橘比売命、倭より降り来て、此の地に参り遇ひき。(『常陸国風土記』行方郡安布賀あふかの邑)

この「倭より」の「倭」とはどこか。先述来の論証のしめすところ、「倭=大和」ではありえない。とすれば、必然に「倭=筑紫」とならざるをえないのである。

この帰結はさらに重大なる論定へとわたしを導く。「倭武」の「倭」もまた「倭=筑紫」である、と。

わたしたちはすでに、筑紫の王者に「倭王武」(倭の五王の最後)がいたのを知っている。「倭王倭済」 (『宋書』文帝紀)という表現から見れば、「倭王武」は「倭王倭武」でなければならぬ。「倭」は国号の「倭国」でこれを姓としている(「倭隋」という将軍も出現している。『宋書』倭国伝)。「武」は中国風一宇名称だ。この「倭王武」が、常陸国の中を巡行している。そのように解すべし。論理はわたしをそのように導いたのである

わたしは恐れた。あまりにも意想外だったからだ。だが、一九八四年六月、常陸(茨城県勝田市)の虎塚古墳を訪れたとき、とまどいは最終的に終結した。

今は周知の装飾壁画。それは関係者の周密な配意によって、理想的に保存されていた(年二回、春秋に公開)。多く褪色し、廃れ去った九州の装飾壁画とは異なり、描出された当時そのままの鮮度と生気を保っていた。整然とした配置、しかしそのひとつひとつ(同心円や靫ゆき等)は、まぎれもない、あの九州装飾古墳群の伝播である、その事実を語っていたのである。北方、朝鮮半島洛東江沿いの高霊岩刻画(『ここに古代王朝ありき』二六七ぺージ参照)が、九州装飾壁画の一端に位置し、伝播のあとをしめすのと同様、ここ東方にも九州からの伝播の形跡が明晰に存在していたのである。

しかも、この様態は、一虎塚古墳だけではない。福島県・茨城県を中心に、関東から東北地方にまたがって、叢立し群在して分布していたのであった(横穴古墳等。『虎塚古墳』勝田市教委、付表参照)。

また同じ『常陸国風土記』に、九州(「筑紫の国。日向の二所ふたがみの峯「杵島きしま」)からの伝来記事、「九州 ーー 常陸」間の交渉の存在は疑いがない。

さらに、茨城県下最大(全長一八六メートル)の規模をもつ舟塚山古墳(石岡市北根本)は、その被葬の者が「都久志利根命つくしとね」とされている。

以上のような諸状況から見ると、先のわたしの論理の帰結も、あえて唐突とはしがたかったのである。

4). 同様の問題は、『出雲国風土記』『播磨国風土記』にもある。

イ. 郡司 主帳 无位 若倭部臣(『出雲風土記』、出雲郡)

ロ. 栗栖くるすと名づくる所以は、難波の高津の宮の天皇(仁徳天皇)、勅して、刊けづれる栗の子を若倭部連池子に賜ひき。(『播磨国風土記』、揖保郡)

右の「若倭部」の「倭」。従来は当然「倭=大和」と解されてきた。近畿天皇家の「御名代部」、そのように見なされていたのだ。イ. の「郡司」やロ. の天皇名から見ても、それに疑いない、一応そのようにも見えよう。

ところが、ここに矛盾がある。「若倭」を名とする天皇、それは第九代の開化天皇だ。「若倭根子日子大毘古命」である。この天皇の「御名代部」と解さざるをえない。しかし、津田左右吉説(戦後史学の立場)の場合、この天皇は「架空の存在」のはずだった(第二巻、八代の欠史問題参照)。架空の天皇の御名代部。 ーーそれこそ噴飯ものだ。

これに反し、第二巻でわたしたちは知った。この第九代は、大和盆地内の侵入豪族として、リアルであることを。とすれば、その地方豪族の「御名代部」など、各地に存在する道理はない(後代にその御名を慕って当御名代部が作られたもの、と弁ずれば、第一〜八代に当る御名代部のないことが一層の矛盾となろう)。

このような泥沼、それは近畿天皇家一元主義の部民論が落ち込まざるをえぬところ。それに反し、「二つの倭国」の処理原則によってみよう。この「若倭」の「倭」は、「倭=筑紫」ではないか。この帰趨だ。

イ.の場合、一番下の「臣」は“出雲の大神に仕えきたった古来の臣”を意昧した。その上の「若倭部」は筑紫(九州王朝)中心時代の「部」。そして一番上の「郡司」。これこそが近畿天皇家から認定された八世紀代の新官なのである。このように、長たらしい称号の中に、その当人の家柄の栄(は)えある歴史が語られている。累積されている。これがわたしの理解だ。これに反し、旧史観では、すべての称号は近畿天皇家に通ず、この一元主義のイデオロギーを、矛盾に目をつぶって頑なに固守してきたのである(伊場木簡〈静岡県浜松市〉中の「若倭部」も、同じ視野から分析すべきだ。別の機会に論じたい)。

以上の帰結は、さらに恐るべき局面へとわたしたちを導く。“第九代開化の場合の「若倭」の「倭」も、右と同じではないか。つまり「倭=筑紫」である”と。

旧来の天皇家一元主義の史観で目をわくづけられてきた人々、彼等には許しがたい結論と見えるかもしれぬ。しかし、当全三巻の論理の進行から見れば、他奇はない。なぜなら、神武天皇は日向の豪族の末端だった。すなわち、筑紫なる九州王朝の配下、いわば日向なる部民の長だったのである。

それが大和盆地に侵入し、その盆地全体の支配者(第九代)となった。そこで誇りある「若倭」(筑紫の支脈としての地方支配者)の名を名乗った(認定された)としても、何等不思議はないのである。

5), さらに興味深い問題がある。それは、天皇の初期列名中、限られた時間帯に「大倭」の称号が現われていることだ。

第四代 ーー (懿徳)大倭日子[金且]友すきともの命

第六代 ーー (孝安)大倭帯日子国押人命

第七代 ーー (孝霊)大倭根子日子賦斗邇ふとにの命

第八代 ーー (孝元)大倭根子日子国玖琉くるの命

[金且]は、金編に且。JIS第3水準ユニコード924F

戦後史学は、これらの名を後代の造作と称してきた。「では、なぜ第一〜三代、五代には、この『大倭』の称号がないのか」。そう問うとき、「造作者の気まぐれ」といった類の返答しか期待できなかったのである。だが、気まぐれで、第五代(孝昭)には、大倭」をつけない(御真津日子詞恵志泥かえしねの命)、そんな答を誰が信じよう。

当然、右の四人は、みずから「大倭」を名乗った、あるいは認定されたからだ。これがもっとも本筋の答ではあるまいか。名前や称号とは、本来そういう性格のものなのであるから。

では、この、倭」とは何か。ここでも浮かび上るもの、それは「倭=筑紫」だ。そして有名な、倭人伝の一節だ。

国国、市有り。有無を交易し、使大倭、之を監す。

『「邪馬台国」はなかった』で論じたように、卑弥呼の倭国、博多湾岸とその周辺を都邑の地としたこの国は、各地に「使大倭」を派遣していた。任命していた。「大倭」とは、「大魏」「大呉」(『三国志、)と同じように、それを真似した倭国の美称だ。その美称を冠した地方官を各地において、収納等を司らしめたのであった。

この三世紀の同時代史料、倭人伝のしめす時期、それが記紀では、ちょうど第四〜八代の頃だ。この時間帯の一致、それは果して偶然だろうか。

然り、この第四、六、七、八代の近畿の地方豪族、彼等は、九州なる倭国の出身であることを誇りにしていた。そしてその倭国の地方官たる「大倭」の名を自称し、あるいは認定されていたのではあるまいか。思えば、この一盆地内豪族の時代に、“自分たちこそ倭国の中心”などという誇大妄想的な意識を彼等がもちえたはずはないのであるから。非ず、「大倭」とは、「倭=筑紫」からの文脈であることを誇った称号だったのである。

6). このように論じてくれば、もはやわたしはまどうことなく指摘することができる。

神倭伊波礼毘古命(第一代、神武)

この「倭」も、「倭=筑紫」であることを。二つの名がある。

a 神、倭の伊波礼の毘古。

b 神、やまとのいはれひこ。

「神」は美称だ。b の場合、単純に「AのB」どいう二段地名だ。a の場合、「伊波礼」は大和内の地名だ。しかし、「倭」は、やはり九州たる倭国から来たという意義の誇りある称呼、それが本来の姿だったのではあるまいか。「倭=筑紫」だ。

そのa とb が(同一人物であるから)等置されるに至った、 ーーそれがわたしたちの今日目にしている訓よみなのではあるまいか。

「倭=筑紫」の概念は、記紀中にも、意外に深く浸入していた。それは「神武東侵」という史的事実の必然の反映。わたしにはそのように思われる。

7). 最後のテーマ。それは「天皇家の姓」の問題だ。神武たち四人兄弟の姓は何だったか。それは彼等の父の名に現われている。

あまつひたかひこ なぎたける うがやふあえずのみこと

天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命

「天津日高日子」が九州王朝の王の称号であることは、第二巻でのべた(「天国の津である日高の地の長官」の意。対馬北端部の比田勝は「日高津」に当ろう。別に詳述する)。この系流(分流)であることを誇っているのだ。“波限の地の勇者”が「波限建」。問題はその次だ。「鵜葺草葺」は“うがやを葺く職掌”を「姓」としたもの。「鞍作鳥」の姓などと同類だ。「不合」は名。“うがやふきの家に似合わぬ、すぐれた子”といった、親の期待をこめた命名であろうか(あるいは「鵜葺草」〈姓〉と「葺不合」〈名〉に分ける手法もありえよう)。

以上の分析にしたがえば、神武の長兄は「鵜葺草葺、五瀬ごかせの命」、神武自身は「鵜葺草葺、若御毛沼わかみけぬの命」だった。彼等は九州を離れ、近畿に侵入してのち、この「職掌の姓」を捨てたのである(神武の父をめぐる人名説話は、人名成立後の創出、付加)。

(なお、第二巻〈二三九ぺージ3行目〉の「百二十九個」を「二百七個」と補正させていただく。)

以上の論証は、戦前史学、戦後史学とも、旧史観にとっては思いもよらぬところ。しかし、わたしの新史観、多元的な立場による新実証主義の目からは、必然の到着地である。なぜなら、近畿天皇家からすべての日本列島の古代像が解き明かされるのではない。逆だ。日本列島の多元的な古代の諸相から、近畿天皇家の出自もまた明らかにされうるのだからである。

旧史観に立つ論者が、この明晰な道理を無視しつづけるとすれば、ひっきょう、歴史のしめすところ、地動説を無視しつづけた旧定説派(天動説論者)の運命をみずからに課すこととたらざるをえないであろう。

現在の定説派が尊崇する津田左右吉自身、戦前、当時の定説派(皇国史観の学者)から無視しつづけられたこと、周知のところだ。その津田の亜流たる戦後史学の論者が、同じ姿勢を固持するとしたら、何たる歴史の皮肉、現代を舞台とする一個の喜劇ではあるまいか。

さもあらばあれ、本通史は、全三巻を終ったこの地点から出発する。なぜたら多元的実証主表の探究者にとって、汲めどもつきぬ歴史の泉、未知の原野が、今もはるか彼方に連なっているのであるから。

最後に、多くの先人、諸氏に対し、幾多失礼の批判をさせていただいたこと、それを深く謝して静かに筆を擱(お)かせていただきたい。

ーーこの三巻の書を、探究をささえてくれたわたしの伴侶にささげる。

一

たった一字がわたしの運命を変えた。そのように思うことがある。言うまでもない、「邪馬壹国」の問題だ。卑弥呼の国は「邪馬台国」、それが従来の常識だった。だが、三国志の原文は「壹」、これを安易に「臺」に変えてもいいか。ただ「大和」や「山門」に当てたいために。 ーーこの疑いだった。

この出発点から、わたしの古代史観はその全貌を一変することとなった。近畿天皇家一元主義から多元主義への転回だった。

同じ経験は再びくりかえされた。今回は出雲風土記だった。冒頭部の「宮」の一字が抹消されていた。江戸前期の荷田春満(あずままろ)がその人だった。この風土記が「天の下造らしし大神の宮」と呼ばれる杵築宮を中心として叙述されていること、その肝心の焦点をしめすものこそ、右の「宮」の一字だったのである。

この点は、重要な問題を指さしている。この風土記に二回出てくる「朝廷」の語、これはいずれも「国造」という語をともなって現われる。ところが、この大神(大穴持命)の発言に現われる「国」とは、のちの「郡」に当る小領域を指している。したがって「国造」とは、その小領域の長、これに対して「天下造」と呼ばれたのが、杵築宮という「大神の宮」に居する大穴持命だったのである。

してみると、出雲の中には(そして外にも)幾多の「国造」がいた。そしてその中央には「朝廷」があった。すなわち、「大神の宮」のある杵築の地こそ、その「朝廷」の地であった。

以上のような分析の刃は、次の局面へと進まざるをえない。

「国ゆずり」によって、“出雲から筑紫へ”と権力中心が移動した。そのように記・紀神話は伝えている。この伝承が真実(リアル)な史実を反映しているとすれば(それが第一巻においてわたしののべた立場だ)、筑紫に「朝廷」が移った、それを意味するのではないか。これがわたしの「仮説」、九州王朝の濫觴となろう(「出雲朝廷」の件については、「国造制の史料批判 -- 出雲風土記における『国造と朝廷』」『よみがえる卑弥呼』駸々堂刊、所収、参照。「筑紫朝廷」の件については、「祝詞誕生 -- その史料批判」『まぼろしの祝詞誕生 -- 古代史の実像を追う』新泉社刊へ近刊〉所収、参照)。

これは多元主義の立場だ。だ、とすれば、この風土記に頻出する「部」や「臣」、これらも同じこと。「出雲朝廷」のもとで「部」や「臣」が発生した。論理はそのように進展せざるをえぬ。「出雲→筑紫→大和」と「部制」や「臣制」も“転回”し、“進展”した。従来の、「部」とあれば、大和、「臣」とあれば、大和、と、すべての制度を遮二無二大和へと「帰一」させてきた、その非が学問的課題となってきたのである。

二

日本書紀の継体紀の中に著名の難問がある。

「筑紫君葛子、父に坐して誅ちゅうせられんことを恐れ、糟屋の屯倉みやけを献じ、死罪を贖あがなわんことをむ。」

の一節だ。なぜなら、従来の一元主義史観では、「屯倉」といえば、必ず「大和朝廷の御料地」そうきまっていたからである。いわゆる「定説」だった。だのに、葛子がその「屯倉」を献上するとは。不審だった。故井上光貞氏も、この疑問から出発されたが、結局は“葛子が私有地を献上し、継体天皇がこれを「屯倉」となし賜うた。”の意、そう解された。穏便な解釈である(「国造制の成立」史学雑誌、六〇の一一)。

だが、疑問は再び出発しはじめる。本当にそうか、と。なぜなら、たとえばの話、“子猫を貰った。そして育てて親猫になった”“パン粉を貰った。それでパンを焼いた”というようなとき、「親猫を貰った。」「パンを貰った。」などというだろうか。少なくともそれは通常の文章、本来の日本語ではあるまい。しかし、“「屯倉」といえば、大和朝廷のものに限る”といった、近畿天皇家一元主義のイデオロギーに立つ限り、これ以外に“逃げ道”はない。

これに反する道、それは多元主義の中にある。出雲風土記中、「正倉みやけ」の語は多い。「神宅みやけの臣」の名もある。先の「朝廷」論、「臣制」論から見れば、これらの「みやけ」も、「出雲朝廷」下の発生、そのように解せざるをえないこととなろう。つまり、「みやけ」もまた、“近畿天皇家の一手専売”ではない。歴史的に、「出雲→筑紫→大和」等の多元的淵源をもつ。そういう問題が浮び上ってくるのである(日本書紀中には、九州王朝系の史料〈朝鮮半島関係等〉が多量にふくまれ、「転用」されている。その中にも、多くの「みやけ」がふくまれているのである。その点、「金印の論理 -- 大谷光男氏に寄せて」『古代は沈黙せず』駸々堂〈近刊〉)、所収、参照。

以上の立場に立つとき、はじめて日本語の文脈の論理を“ゆがめず”に、日本書紀を読むことができるのである。

三

先日、史記を読んでいた。司馬遷による、世界の史書中、最高峰の令名が高い。その巻六十一、伯夷列伝の次の一節に遭うたとき、わたしは天から雷鳴を突如聞くような衝撃を覚えたのである。

武王已平殷乱、天下宗周、而伯夷・叔斉恥之。

(武王、已すでに殷の乱を平げ、天下周を宗とす。而して伯夷・叔斉、之を恥づ。)

有名な、清節の人、伯夷・叔斉の話だ。孔子がこの二人をくりかえし賛美していることは有名である(論語)。だが、これは“危険”な思想だ。なぜなら彼等は周の武王の「革命」の挙に対して「暴を以て暴に易かう。」と言って難じた。周王朝の基礎を築いた第一代の天子に対する、公然たる批判者だからである。とすれば、一見穏やかな孔子の口調の中に、意外に鋭い刃が隠されているのが知られよう。魯の国の生れ、として、熱烈な周公(武王の弟)ファンだった孔子の心情との対照も興味深い。そのような関心からこの伝を読みはじめたところ、右の「殷乱」の二字を見たのである。

史上の事実は言うまでもない。「武王の反乱」だ。武王は、殷王朝内の一臣下、有力な豪族の一だった。それが、紂王への反乱を成就して、新王朝を樹立した。 ーーこの事実を疑う人はいない。

ところが、ここでは「殷乱」と表現し、武王をその「平定」者とする。“大義名分逆転の論法”だ。司馬遷はその立場に立って構文しているのである。

わたしが何を言わんとしているか。お察しいただけよう。 ーー「磐井の乱」、この語のことである。日本書紀の継体紀に「(磐井)山峻に憑り、乱を稱す。」とあるから、この表現は近畿天皇家の「正史」にもとづく。だから教科書等にも公然と使われてきた。

しかし、事実を見よう。武装の軍事行動を起して「挙兵」したのは、継体側であって、磐井側ではない。それなのになぜ、「磐井の乱」なのか。わたしの久しき疑いの拠点はここにあった。そしてこれは「史実」ではなく、「大義名分の逆転」による“名分上の文字”だ。わたしは、この「乱」の一字に対してそのように判断したのである。

その先範を、今、史記に見た。もとより司馬遷は周王朝の臣ではない。しかし周王朝側の大義名分に立って、史筆を執っているのである。漢が、秦の支配を斃し、周朝の大義名分を継いだ。この点にかかわる問題かもしれぬ。それはともあれ、今わたしは安んじて認めることができる。日本書紀の継体紀の「乱」の一字は、近畿天皇家側の“大義名分論”に立って書かれている、と。

四

継体天皇に関して興味深い史料がある。続日本紀巻一三に引用された「上宮記」に、「一に云う」という形で、継体系譜が引用されている。

「伊波礼宮治二天下一乎富等大公王」(イハレの宮に天の下を治らす、ヲホトの大公王)というのが継体天皇の名だ。父系では、「凡牟都和希王」(ホムツワケ王)の六代目、母系では「伊久牟尼利比古大王」(イクムニリヒコ大王)の八代目(いずれも、初祖から数えての代数)として記されている。前者は応神天皇、後者は垂仁天皇に擬せられているが、この点、諸家に異論があり、改めて論じたい。

今の問題は、継体天皇の称号だ。「大公王」とは、かなり特殊なもの、右の「王」や「大王」とも異っている。これを分析してみよう。「大プラス公王」か。「大公プラス王」か。このいずれかであろう。「公王」(荀子・史記)の例を見ると、「公・王」と解した方がいいようである。そこで「大公」。これは「公」の敬稱と見られる。

昔、周公大公、周室を股肱し、成王を來輔す。(左氏、僖王、二十六)

周代では、天子を「王」と稱した。その成王(武王の子。第二代)を補佐し、「左治天下」したのが、周公である。だが、並みの「公」ではない。そこで尊んで「大公」と稱されたものであろう。

さて、継体系譜。ここでは、最高の称号は「大王」。「王」はそれと同格ではない(ここに「非、応神説」が生れる)。さらに「大公王」となると、「大王」もしくは「王」に対する、補佐の有力者、そういった稱号なのである。

この史料は、古事記・日本書紀以前の成立だ。もちろん、継体が「イハレの宮」(奈良県)に入って、「天下を治らした」とされる、最晩年以後の成立である。そこにこの称号が記せられている。これを一律に「天皇」の称号で“統一”したのは、やはり記・紀の「大義名分論」によるものではあるまいか。

五

記・紀の「大義名分論」には、先範がある。第一に、三国志。第一巻は武帝紀。武帝とは曹操。後漢末の有力豪族だ。子の文帝が魏の天子(初代)となり、父に帝号を追贈したのである。第二に、魏書。北魏の道武帝が初代の天子だが、その祖十五代のすべてに帝号を追贈し、その事蹟をすべて「帝」として記述している(三国志の武帝紀の場合は、本文中では、曹操は「太祖」とよばれ、「帝」は後漢の献帝である)。その実際は、北狄の鮮卑の首長だったのである。

この先範を“継承”したのが記・紀だ。ことに日本書紀の場合、魏書の影響は深いようである。なぜなら、その帝紀が「魏書紀」と記せられているからだ。

このような、東アジアの「史書の書法」の中で、記・紀を読む。そのような用意がわたしたちには乏しかったのであるまいか。もしその用意が深くあれば、神武以降の歴代の「天皇」の称号も、八世紀の日本書紀成立時の大義名分論に立つ「追号」であること、いいかえれば、その史実は、あるいは奈良盆地内の、あるいは近畿とその周辺を支配する「地方の小豪族あるいは有力豪族」であったこと、その事実をくもりなく見つめることが可能だったのではあるまいか。大義名分論の立場と史実の立場、この二者を峻別する、そこから近代の歴史学は出発すべきだ。わたしにはそのように思われるのである。

六

本書の第二巻から第三巻へと執筆を進めてゆくうちに、獲得し、深化させてきた概念、それは、「二つの倭」の問題だった。「倭」は、はじめ「筑紫」を意味し、のち「大和」を意味することとなった。 ーーこのテーマである。前者は、先す志賀島の金印(「委=倭」)にはじまり、古事記(大国主命説話)・常陸風土記(倭武天皇)等、各所にその姿を現わしている(『倭人伝を徹底して読む』大阪書籍刊、参照)。

朝鮮半島側の史書、三国史記に現われる百個近くの「倭」、それはすべて前者、「倭=チクシ」だ。新羅の文武王十年(六七〇)がその下限とされている。同じく、万葉集では、天智末年(六七一)が後者、「倭=ヤマト」の用法の上限となっているのが確められた(両書の年表には、一年の誤差があり、右は同年〈六七〇〉である可能性が高い)。この下限点と上限点の一致、これが偶然だろうか(三国史記の問題については、「日本国の創建」『よみがえる卑弥呼』参照。万葉集の問題については、「九州王朝と大和政権」『古代王権と氏族』鶴岡静夫編、名著出版刊〈近刊〉所収、参照)。

この、「二つの倭」問題から、旧唐書(倭伝・日本伝)と新唐書(日本伝)の一見矛盾した表記が共に解明しうることとなった。前者は「日本、旧(もと)小国、倭国の地を併す。」、後者は「日本は乃ち小国、倭の為に并さる。」だ。前者の「倭」は筑紫、後者の「倭」は大和を中心とする概念だったのである(この点、「新唐書日本伝の史料批判 -- 旧唐書との対照」昭和薬科大学紀要第二十二号、一九八八、参照)。

なお自然科学的方法による古典研究(法華義疏 -- 顕微鏡写真、電子顕微鏡写真。出雲風土記 -- 蛍光エックス線。)が進行中であり、この分野には今後の広大な未知の領域が開かれている(『古代は沈黙せず』駸々堂〈近刊〉、参照)。

多元主義、客観主義の史観、その方法論に立つとき、古代史学にとって目もくらむような豊穣の未来が眼前の大地に存在する。読者が、その前駆として、一片の真実でも本書の中に見出して下さるならば、孤立の道を歩むわたしにとって、これに勝る喜びはないのである。

一九八八年五月三日 記

古田武彦

「磐井の乱」はなかった 古田武彦(『古代に真実を求めて』第八集) へ