『ここに古代王朝ありき』(目次) へ

『「邪馬台国」はなかった』へ

古田武彦

“古冢(弥生)時代から古墳時代への転換、それはどのようにしておこったのか”今、当面しているテーマは、これだ。

これに対し、従来の考古学者は次のように考えてきた。

第一命題。弥生から古墳への発展は、まず近畿でおこった。

第二命題。古墳(ことに前方後円墳)という墳墓の形式は、近畿から東西(西は九州)へ波及した。

けれどもこれに対し、わたしはすでに証明した。“銅鐸文明という、近畿における弥生期の政治・文化圏の終滅。それは神武とその後継者、崇神、垂仁たちによって、他動的にひきおこされたものである”ことを。それゆえ、それは近畿およびその周辺の銅鐸文明圏独自の問題だ。九州を中心とする、矛・戈・剣圏へと直ちに波及するような性格のものではない。

“では、その九州において、なぜ、古墳期への一大変動がおこったのか。それはいつか” ーーこの問いが、不可避となってくるのである。

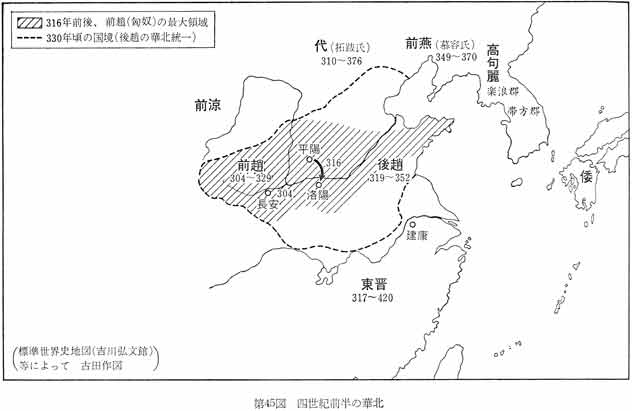

ところが、この問いへの回答は、明確かつ容易だ。なぜなら、当時のアジア世界には、絶大な一大変動が生じていたのであるから(第45図参照)。

建興四(三一六)年だ。

洛陽と長安に北方から夷蛮(新興凶奴)たる劉曜の軍が侵入し、西晋朝は一夜にして滅亡したのである。

西晋最後の天子、愍(びん)帝は、この年の十一月、“羊車に乗り、肉袒(にくたん 上体を裸出し、服従をしめす)し、銜璧輿襯*(がんぺきよしん 手を後にしばり、璧を口にふくんで進物とし、死罪に処せられても異存がないという心をしめすために棺をになってゆくこと)する”という姿で、劉曜の軍に投降した。劉曜の父、劉聰は、猟に出るとき、愍帝に戎(じゅう)服させ、戟(ほこ)をもたせ、従者として先導の役を命じたという。そして酒の席では、酒を酌み、爵(しゃく さかずき)をすすがせる、といった卑賎の用に彼を使役した、としるされている(晋書、巻五)。そして翌年十二月、殺害された。時に年十八歳。

襯*は、禾偏の代わりに木偏。JIS第4水準ユニコード6AEC

この西晋滅亡は、あの『三国志』の著者陳寿が死んだ元康七(二九七)年から十九年目。この『三国志』に登場した倭国、すなわち魏・西晋朝に忠節を誓ってきた卑弥呼(魏代)と一与(西晋代)の国が、この大事件によって歴史の激変をうけないはずはないのだ。

右の一大事変は、東アジアの東南では、「楽浪郡・帯方郡の政治・軍事的空白」という事態をひきおこした。すなわち、晋朝は「東晋」となり、建康(今の南京)を都として再起した。しかし、中国北半(黄河流域中心)が「夷蛮」(北朝)の支配下におかれた以上、かつての楽浪・帯方の二郡は、“主なき植民地”となってしまったのである。ために“この空白部の新しき主人公は誰か”という問題をめぐって、北の高句麗と南の倭国は激突した。そして新興の百済と新羅とがこの両者と交々結合して争うこととなったのである。これが、有名な高句麗好太王碑に描かれた四世紀後半、朝鮮半島の状況だ。

このさい、まず、二つの問題がある。

(一) 従来の定説は次のようだった。“三世紀は邪馬台国について、九州説か近畿説かについての争いがある。しかし四世紀以降は問題外だ。なぜなら、近畿天皇家が日本列島の大半を統一し、高句麗と戦ったことは、疑いがないから”と。

この場合、邪馬台国近畿説なら、一応の論理としては分る。「三世紀の近畿大和の王者」が、すなわち四世紀以降、高句麗と激突したことになるから、右の状況推移と一見合致するように見えるからだ。

しかしながら「三世紀の近畿大和の統一権力者」なる概念は、すでに第三部までの論証で否定された。では、“三世紀には北九州、四世紀以降は権力者が近畿に移った”このような考え方が成立できるだろうか。 ーーいわゆる邪馬台国東遷説だ。

この東遷説の考古学的な基盤は、一体何だろうか。それは、古冢(弥生)後期〜古墳前期の出土物の空白だ。“あれほど、弥生中期に殷賑(いんしん)を極めた北九州の出土物、それが地をはらうようになくなってしまう”。論者の目にそう見えていたため、そこに「東遷」もありうるかに幻想されたのだ。

ところが、このいわゆる「空白」は、「古冢(弥生)後期の大和の空白」とは異り、ただ“見せかけの空白”“作られた虚像”にしかすぎなかった。

なぜなら「弥生中期から弥生後期初頭」とされた三雲・須玖・井原・平原の四王墓は三世紀を中心とするものだった。卑弥呼式王墓たる須玖が三世紀中葉に相当するとすれば、井原や平原は完全に三世紀末葉、さらには四世紀初頭となるのである(三世紀を初葉・中葉・末葉と三分したとき)。

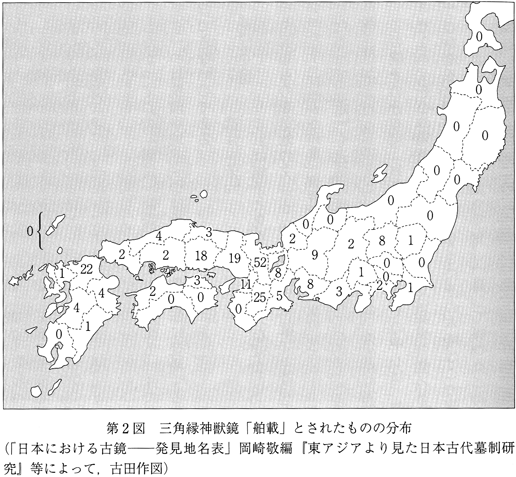

一方、銚子塚などの前方後円墳は、四世紀末から四世紀初頭へ向かってずり上がってゆく。なぜなら、根本において銚子塚古墳はイ方*製三角縁神獣鏡をふくむ。したがって「四世紀初頭」と目された、近畿の椿井大塚山古墳(舶載三角縁神獣鏡をふくむ)などより、ずっとあとだ、という立場を基本として、「四世紀末」前後に指定されたものだからである(「銚子塚古墳研究」昭和二十七年等)。

ところが、今や「舶載→イ方製」という三角縁神獣鏡の定式は崩れた。その上、この古墳のもつ[流/金]金(りゅうきん)の後漢鏡(方格規矩鏡)。これは目で見たところ、「黄金鏡」なのである。まさに平原の数多い後漢鏡を、質で補うに足るものであった。

[流/金]金(りゅうきん)の[流/金]は、流の下に金。JIS第4水準ユニコード938F

イ方*製鏡のイ方*は第3水準ユニコード4EFF、後は略

さらに王墓クラスの可能性をもつものとして、たとえば日拝塚古墳(筑前春日市下白水。金製耳飾・金環等、二千二百十七点。うちイ方製漢式鏡一)。宮地嶽古墳(筑前宗像郡津屋崎。金銅製透彫冠・金銅製壷鐙等多数。またガラス板・ガラス丸玉。さらに玻璃瓶をもつ蔵骨器等も)。また筑後等の各種装飾古墳がある。

以上のようにしてみると、筑前中域という弥生王墓の存在した地域(もしくは近接地)では、まさに王墓クラスの古墳は一貫して続いているのである。したがって「東遷」などの、特殊の概念をここにさしはさむ余地はなかったのである。

(二) もう一つは「古冢(弥生)期終結時点のずれ」の問題だ。

かつて、ある近畿の考古学者が壱岐の原の辻遺跡を訪れたとき、その出土土器を見て、“これは「弥生中期」だ”と言ったという。ところが、九州の考古学者たちにとっては、これはまごうかたもない「弥生後期(初頭)」の土器だったのである。

“九州と近畿では、同じ弥生期といっても、ずれがある” ーーこういう噂が考古学者たちの間を馳けめぐった(わたしはこの問題を、はじめ、小野忠煕氏の講演〈大阪、東アジアの古代文化の会〉で聞き、あと九州の考古学者である小田富士雄・高倉洋彰氏等について確かめた)。

“果して何年のずれか”を小野氏はつめようとしておられた(正確には近畿と九州の考古学者は、そのつめを求めておられた。たとえば「五十年のずれ」といった風に)。しかし、九州の考古学者の間では、“とても、簡単にはつめられない”。そういう空気が強いようだった(昭和五十三年の七月)。そして“近畿第四様式が九州の弥生後期初頭に対応する”ということとなろう、という話であった(小田富士雄氏等による)。

噂はともあれ、確かなこと、それは“近畿の「弥生中期」「弥生後期」は、九州の「弥生中期」「弥生後期」よりおくれている” ーーこの事実だ。そのことは当然、次のことを意味するであろう。“近畿の古墳時代の開始は、九州の古墳時代の開始よりおくれているのではないか”という問いだ。

これを肯定すれば、すなわち、先の「第(一)〜(二)命題」のしめす、従来の考古学界の「定説」の修正、やがては崩壊を意味するであろう。考古学者自身が望むと望まざるにかかわらず、わたしにはそれは、論理の必然の道だと思われる。

そしてそのことは、近畿における古墳時代の開始が、右の三一六年よりあとに、ずれおちることを意味する。つまり、近畿における古墳時代の開始は、早くても、四世紀中葉を遡らない、ということとなるのである。

このことは一体、何を意味するか。 ーーすなわち、応神 ーー 仁徳 ーー 履中 ーー 反正 ーー 允恭 ーー 安康 ーー 雄略の各「天皇陵」を、五世紀の倭の五王と結びつけてきた、あの時間帯の定点ーー考古学上の根本定式の崩壊である。

右の問題について、もう一段立ち入って解説しよう。

日本列島内の考古学上の出土物(七世紀以前)には、年号・紀年銘など、ないのが通例だ。そこで出土物の様式や古墳の様式について、精密に前後関係をつけることに考古学者のエネルギーが傾注されてきた。その結果、“十年くらい、いや五年くらいの精密さで相対年代(前後関係)がついている”。そういう自負さえ聞かれるようになったのである。

ところが、それらがいかなる絶対年代(中国の年号、西暦等)に釘づけされるのか、となると、明確な紀年銘がないために、原則として不可能だった。

そのさい、例外となったものが二つある。

その一は、鏡だ。先にのべた漢鏡(前漢鏡と後漢鏡)と魏鏡(三角縁神獣鏡)である。

前者を古冢(弥生)時代中期後半(一世紀)前後の時間帯にはりつけ、後者に対しては“古冢時代(弥生)後期に大和にもたらされたが、すべて伝世して四世紀以降の古墳に収蔵された”という、時問的技巧とも言うべき加工をほどこした。さらに“舶載鏡(文字があり、出来上がりがよく、卑弥呼等がもらったもの)が先、イ方製鏡(文字のないもの、文様のくずれたもの、鋳上がりの悪いもの)が後”という先後関係判別の定理を設けた。それによって“前方後円墳などの古墳文化は「大和→九州」「大和→東国」という方向で波及した”という図式を設定したのである。これが考古学上の定説とされた。

その二は、「倭の五王」と近畿「天皇陵」との比定だ。宋書に書かれた讃・珍・済・興・武の五王、彼等を“疑いもなく”近畿天皇家に比定したのは、あの「邪馬壹国→邪馬臺国」の改定と同じくここでも、松下見林だった。

讃 ーー 履中(去来穂別イサホワケの訓を略す)

珍 ーー 反正(瑞歯別ミヅハワケ、瑞・珍の字形似る)

済 ーー 允恭(雄朝津間稚子ヲアサツマノワクコ、津・済の字形似る。故に訛りて之を称す)

興 ーー 安興(安穂アナホ、訛りて興と書く)

武 ーー 雄略(大泊瀬幼武オホハツセワカタケ、之を略するなり)

という、ストレートな比定を敢行した彼の基本の立場は、“異国史料判別の基準は、わが国の国史(『古事記』『日本書紀』)である。これに合うものは採り、合わざるものは捨つべし”というにあった。皇国主義の信念である。戦後史学は、この松下理論に対し、真に批判的に立ち向かうことなく、これを大筋において肯定した(井上光貞等)。

そのため、ここに屈強の鋲留(びょうど)めが考古学界に提供されることとなった。すなわち、「応神〜雄略」の各「天皇陵」を、五世紀の倭の五王に比定する、という絶対年代の確定法である(宋書の倭の五王は、永初二年〈四二一〉〜昇明二年〈四七八〉の記事が書かれている)。その結果、先の魏鏡の「舶載先、イ方製後」の理論によって行われた、古墳の相対編年をもとに、一応各古墳の相対編年の鋲打ちができたのである。 ーーこれが考古学界、絶対年代の第二の定点となった。

以上の「二つの定点」のあおりをうけて、さまざまの戦後史学の百花繚乱(りょうらん)図が誕生することとなった。たとえば「邪馬台国東遷説」、たとえば「騎馬民族説」、たとえば「諸子百家の邪馬台国論争」、いずれも、その真の母体、それは右の三〜四世紀内の空白の中から生み出されたのである。

けれども今、筑前中域の四王墓が一世紀中葉から三世紀中葉へと下降し、銚子塚古墳などの王墓古墳は、逆に時間帯を上昇してくると、右の見せかけの空白はピタリ埋ってしまう。すなわち、右の諸説の乱舞すべき魅力多かりし時間帯が、今や全く失われてしまうこととなってしまったのである。

そして特記すべきこと、それは次の命題である。“九州では、古冢(弥生)時代から古墳時代へと、シンボルをなす文化特徴が連続している。これに対し、近畿では断絶している” ーーこれだ。

右の命題の実例として二つの具体例をあげよう。一は鏡、他は巴形銅器だ。

まず、鏡。“墓の中に多くの鏡を埋蔵する”。このような埋葬様式は、九州では、古冢(弥生)から古墳へと連続している。古冢(弥生)時代の「多鏡冢」時代はいうまでもないが、古墳時代になっても、銚子塚等の「多鏡墳」文明へと連続しているのである。

“しかし”と論者は言うであろう。“古墳時代になると、鏡の数は激減しているではないか”と。これに対する答は二つある。

第一視点は、中国においてもまた、南朝期、東晋〜南朝劉宋〜斉〜梁〜陳と鏡の尊重度は激減している。梅原末治氏の『漢三国六朝紀年鏡図説』にも見るように(一五七ぺージ参照、インターネット上は下図)。このような中国文明における鏡の変遷をストレートに反映しているのである。

第二の視点は、より重要だ。高句麗との継続的戦闘時代に突入したこと。もはや太陽信仰の呪術的時代ではなく、実際的戦闘の時代だった。ためにおびただしい鏡を作り、それを埋葬する。そのような余力を倭国はもちえなくなっていたのである(権力誇示の「守衛」器たる銅矛・銅戈についても同じ)。

これに対し、近畿を見よう。崇神〜垂仁において銅鐸圏の完全征服を果たし、彼等の銅材料入手権(豊能郡・吉野川流域等。他におそらく浜名湖周辺域の銅山)を奪取した。

その豊富な銅材料を使って彼等は何を作ったか。それが「三角縁神獣鏡」である。

今日の銅山を比較すれば判るように、銅自体についていえば、“中国では優秀な銅ばかり、日本列島では劣等な銅ばかり”ではない。要は精錬の方法にあるはずだ。高句麗との戦乱の中にあった倭国(九州)を避け、近畿に来った中国の鋳鏡工人集団、彼等はまた、優秀な銅精錬の技術者でもあった。したがって近畿を中心に、その後、優秀な銅質の三角縁神獣鏡が大量に作られたのも、不思議ではない。三角縁神獣鏡の銘文中にしばしば現われる「幽楝*れん三商」(「楝*」はきたえる。錬に通ず。「三商」は三刻。約四十五分間)、「合楝*五金成」(「五金」は金銀銅鉄錫)等の文句にひそめられた中国風精錬法の記載の意義を、論者は今まで見のがしてきていたのではあるまいか。

楝*は木偏の代わりに三水偏。

そして新征服者たる「崇神 ーー 垂仁」とその後継者たちは、九州文明の宝器たる鏡を大量に作らしめ、旧銅鐸文明に代る位置を占めさせたのである。ここに、近畿では“鏡なき古冢(弥生)期と、おびただしい鏡の古墳期”という鋭い断絶が出土物上、明白に生じている、その真の原因があろう。

第二は、巴形銅器だ。井原(糸島)、桜馬場(唐津)から、この異形の、見事な銅器が出土したことは、すでにのべた。ところが、井原と同じ糸島郡の古墳たる丸隈山古墳(横穴式)に、同じく見事な巴形銅器が埋蔵されていたのである。出土した時点では、完形であったが、その後、破損して現形は第46図のようだ。だが、古冢(弥生)時代の銅器作製の技術を見事に継承したものである。

この特徴的な器物についても、糸島郡において、古冢(弥生)時代から古墳へ、と文明が連続していることは疑いないのである。

これに対し、興味深いのは佐味田古墳(奈良県北蔦城郡)だ。ここにも巴形銅器が出現している。第47図で見るように、確かに巴形銅器にちがいない。その限りでは、古冢(弥生)期の近畿にこんなものは一切ないから、“近畿における、古冢(弥生)時代と古墳時代間の文明の断絶”を見事に証明しているのである(この点、大阪府藤井寺市国府遣跡から「弥生巴形銅器?」が出土した〈昭和五十三年十二月十七日各紙〉と伝えられるのは、本来の近畿のものか、九州からのものか、興味深い課題である〈ただし鎌倉期の地層から出土〉)。

ところが一方、この巴形銅器なるものは、九州の古冢(弥生)・古墳時代の巴形銅器に比べると、技術的内容は全くちがっている。九州の場合、古冢(弥生)時代の井原・桜馬場出土のものも、古墳時代の丸隈出土のものも、文字通りの立体的作品だった。芸術品と言いたいほどだ。これに対し、この近畿の佐味田のもの、まるで銅板を切り抜いて貼りつけたような、何とも不細工なものなのである。これはどうしたものだろう。 ーーあの優秀な銅鐸を作った近畿青銅工人の後継者が。

しかし、思うにこれは不思議ではない。彼等近畿の工人は、その外形を新支配者から提示されて作らされたのである。その器物に対するみずからの技術的伝統なしに。このように解して、はじめて、この不細工な平面的工作物としての巴形銅器の存在が、ありていに理解せられるのではあるまいか。

この問題は、いわゆる邪馬台国東遷説に対しても、否定的な効果をもつ。彼等がもし九州の中枢部からこの近畿大和へと、古墳時代初期に堂々と東遷した、とするなら、なぜあの九州の優秀な巴形銅器職人を携行しなかったのであろうか。あるいは東遷後、呼びよせなかったのであろうか。なぜ、現地調達の、このように不細工な工作物で満足しなければならないのであろうか。 ーー全く解しがたいのである。

これに対し、わたしの解する“神武による東征とその後継者たちの征服”の場合、

(一) 九州の中枢から来たのではない。片隅の日向から来た。

(二) 冒険的侵入者として来た。

この二点が右の東遷説と異なる。彼等は九州中枢における、かつての巴形銅器文明に憧憬(あこが)れ、これに倣おうとしたのである。

この問題について、すでに一個の好論文が研究史上に出現している。森浩一の「日本古代文化 ーー古墳文化の成立と発展の諸問題」(『古代史講座3、古代文明の形成』所収、学生社、昭和三十七年)だ。森は、三種の神器(鏡と剣と勾玉)のワン・セットが、近畿の古墳にあると共に、それよりはやく九州の弥生墓(北九州)に存在することを指摘し、両者の関連を説いた。また関連の各遺物に対しても、同様の鋭い指摘をすでに行っていたのである。

ふたたび説話の分析に帰ろう。

第十代崇神、第十一代垂仁の次は、第十二代景行だ。この時代、近畿天皇家は近畿よりさらに東西に向かって拡張していった。そのように説話で語られている。それは本当だろうか。

ところが、この場合にも、『古事記』と『日本書紀』とでは、全くその説話の様相を異にしている。一番ちがっているのは、西方問題だ。

『日本書紀』の場合。

第一の、もっとも目を奪う説話。それは景行の九州征伐譚だ。第48図のように、九州一円、ことに九州南半を征伐してまわっているのだ。ところが、『古事記』には全くこんな説話はない。

わたしは第三書『盗まれた神話』でこれを分析し、この説話の本来の姿は、筑前中域を支配していた「前つ君」の九州統一譚であったことを論証した。『書紀』は、これを換骨奪胎して、景行天皇の業績であるかのごとく「盗用」したのである(本来の説話は、九州王朝側の史書『日本旧記』にあったもの)。

天皇家の史官が本来の伝承を改変しようとするなら、それは万人が見て有利に改変するのであって、不利にではない。 ーーこれは自明の公理だ。したがって『書紀』の語るように、本来の天皇家伝承に“華麗なる景行の九州征伐という偉業があった”とすれば、『古事記』の作者が無残にもこれを削除する、というようなことは考えられない。彼が天皇家の史官である限り。

以上は文献批判だ。では、考古学上ではどうだろう。

第二に、出雲問題。私が「九州」(『古代史の宝庫』朝日新聞社刊、所収)で分析したように、『書紀』では崇神紀の終りに出雲討伐譚がのっている。しかし、『古事記』には全くない。垂仁紀にも、景行紀にも、全くそのような討伐譚は存在しない。これも、先ほどの公理から見ると、『書紀』→『古事記』の形の改変とは考えにくい。『古事記』→『書紀』の改変である。

これも文献批判だ。では、考古学上ではどうだろう。

このさい、問題にすべきことがある。それは『古事記』には九州(熊曽建兄弟)と出雲(出雲建)とについて、首長暗殺譚が語られていることだ。しかし、これは征伐説話とは異なる。軍勢を派遣して征伐に成功した、とすれば、当然そこは、以後支配領域に入るであろう。しかし、首長の「暗殺」によって、その領域が支配下に入る、ということは考えられない。したがって『古事記』の場合、以後、九州と出雲を近畿天皇家が支配したとは、考えられないのである。逆に、その両域には、近畿の天皇家にとって手ごわい独自の勢力が屹立(きつりつ)しつづけていた事実を語る説話といえよう(九州の場合、熊曽側が大義名分上、授号権をもっていたと見られること、またその中心拠点が筑前中域〈博多湾岸〉と見られることについては、『盗まれた神話』参照)。

これに対して全く異なるのは、ヤマトタケルの東方征伐だ。これは暗殺譚でなく、軍を以てする大征伐行だ(『記』『紀』とも。なお『記』『紀』間の相異については、別述)(第49図は『古事記』による)。

このように文献は語っている。では、考古学上の出土状況は、これを裏づけるだろうか。

ここに二枚の地図(第50図)がある。三種類の碧玉製腕飾りの分布図だ。

(一) 鍬形石 近畿の大阪府・奈良県を中心として、滋賀県から岐阜県へ伸長している(烏取県と若干の関係が生じている)。

(二) 車輪石 右に加うるに、静岡県(太平洋岸)と山梨県に若干の関係を生じている。

(三) 石釧(せん 釧は「くしろ」。腕輪)右に加え、東に岐阜県・愛知県・静岡県・山梨県・群馬県に伸長している。西では香川県(長野県・埼玉県・栃木県にも関係あり。兵庫県・岡山県・鳥取県・徳島県・大分県・佐賀県に関係あり。他に沖の島〈福岡県〉には、鍬形石や滑石製の釧が出土している。「宗像沖ノ島展」図録等参照)。

以上において(一)〜(三)へと、さながら、天皇家の勢力拡張および関係図そのものがあらわれている様相を呈している。

そして重要なことは、次の三点だ。

第一に、「景行の九州征伐」など、全くその痕跡を見せないことだ。大分県や佐賀県に若干出土するのは、これらの地帯と政治関係が存在したことはしめしていても、「征伐」など、とんでもない。それなら、せめて香川県や東海道各県(第50図{B]注記参照)のように、九州内、ことにその中部・南部に点々とその勢力分布の跡が点在していなければならない。しかし、それはない。

第二に、「崇神時代の出雲服属」など、そのかけらさえない。絵空事である。

第三に、「ヤマトタケルの東方征伐」は、ほぼこれと対応する分布事実がしめされている。第49図と比較してほしい。説話に言う「ヤマトタケルの行路」が、まざまざとこの「石釧の道」によって裏づけされているのを見出すだろう。

以上、要するに、『書紀』の描く「崇神天皇という時代」や「景行天皇という時代」は、全くの架空譚だ。これに対し、『古事記』の描く説話は、これら考古学的出土物によく対応していたのである(ただ一つ、注意すべきことがある。それは『古事記』による限り、ヤマトタケルの関東行路は、南辺だけ。むしろ「走水」という一点しか、書かれていないことだ。この点、別述する)。

以上の事実から何が言えるか。“『書紀』の描く世界は架構だ。これに対して、『古事記』の描く説話は、古墳時代の史実を反映している” ーーこれだ。

すなわち、津田左右吉以来の「『記』『紀』説話“造作”説」は、半分(『書紀』)については合っていた。しかし、あと半分(『古事記』)については、完全にまちがっていた。なぜなら、六〜八世紀の天皇家の史官で、このような考古学的分布図をあらかじめ察知して、これに合わせて説話を造作する、そんな器用なまねは、誰人にも、到底できないのである。

『日本書紀』の伝える「埴輪」説話について一言しておこう。これはすでに先の(『古代史の宝庫』「九州」)に詳述したところだ。今は、それを要約しよう。

(一) いわゆる埴輪始源譚は、『書紀』(『垂仁紀』)にのみあって、『古事記』にはない。

(二) これも、あの「崇神時代の出雲征伐」や「景行の九州征伐」と同じく、『書紀』の「造作」であり、他(九州王朝の史書 ーー『日本旧記』)からの「盗用」と見られる。

(三) すなわち、九州の埴輪の成立は、他領域よりおそく、出雲の影響によって、ようやく生れた。 ーーそのことを語った説話だったのである。

それが近畿中心の説話に移し変えられ、さらに後代の学者がこれをあやまって埴輪始源譚と称したにすぎない ーー以上だ。

従来、考古学者の『記』『紀』不信に大きな影響を与えたこの説話、これも実は『書紀』の盗用のためだった。逆に、それを記さない『古事記』の正確さ、それを裏から立証していたのである。

倭の五王と近畿天皇家の関係について他の局面からのべよう。

“倭の五王は近畿天皇家ではない”。このテーマは、すでに『失われた九州王朝』においてのべ、さらに『邪馬一国への道標』において詳論した。いかに従来の古代史家がこの文献論証に背を向けて知らぬふりをしていようとも、この道理を変えることはできない(ただ、今回〈昭和五十三年〉公刊された『大阪府史』第一巻では、この点、周到な用意がはらわれ、「倭の五王=近畿天皇家説」を“独断”していない)。

さて、このテーマを考古学の側から見つめてみると、どうだろう。意外にも、ことは簡単なのである。

(一) 古墳時代において、近畿と九州とでは明確に古墳の様式が異なっている。なぜなら、九州では、装飾古墳と呼ばれる特異な古墳群が存在し、濃密に分布しているからである。これは「九州装飾文明」とも言うべきものだ。そして九州のみでなく、岡山(千足古墳。いわゆる装飾古墳ではないが、直弧文の障石・巴形銅器出土)、鳥取(梶山古墳)、茨城(虎塚古墳)と、各地に影響を及ぼしている。壮大かつ明瞭な文明現象だ。

これに対し、近畿を中心として西は兵庫県、東は東海道各県の領域は、これに犯されず、独自の古墳様式を保っているのである。

このような分布対象は、明瞭に、近畿と九州の西域とが同一権力のもとに統一されていないことを証明するものだ。しかるに、従来は、この明白な事実を見ず、“装飾古墳は一地方の文化”といった「解釈」をほどこしてきた。これは、あの古冢(弥生)期についての、分布図無視と軌を一にしているのだ。すなわち広島県、香川県以東にしか、銅鐸圏はない。つまりそこには、銅鐸膜(第51図)ともいうべき、文明境界の一線がある。その明瞭な事実を無視して、近畿大和中心(邪馬台国)の統一国家説を唱えてきたのである。

同じく、古墳時代にも、ここに明瞭に九州を中心にし、中国地方中域を境にして、装飾文明の東方限界線がある(関東以東へは、飛石的波及)。

この明瞭な事実を無視して、「近畿天皇家による西方統一」説を、ほとんどすべての考古学者が唱えてきた。すなわち、“近畿天皇家による、早くからの日本列島統一”という『日本書紀』の描く虚構の歴史像、いわば「菊の論理」とも称さるべき超論理に惑わされて、考古学上の分布図のしめす、ありていの姿を正視できずにきたのである。

(二) このことは、いわゆる「近畿天皇家による朝鮮半島出兵」説においてもっとも明瞭だ。

『書紀』は執拗かつ大量に、この種の記事を載せている。しかし、『古事記』は全く記さない。ただ神功の、いわゆる「朝鮮征伐」だけが例外だ。

しかし、この「朝鮮征伐」という言葉は、全く恥知らずの虚構だ。かつては皇国史観の教科書用語、今は国辱ものの観光用語として使われている(宋斗会は、その非を痛烈に告発しつづけている)。

ところが、『古事記』の説話では、一回の戦争さえ、していないのである。その上、彼女(神功)の母親(葛城の高額比売命)の系譜は、新羅の国主の子(天の日矛)につながるとされている。いずれにせよ、「征伐」などという用語とはほど遠い実態だ。むしろ“国交樹立譚”に近い性格をもつ。もちろん、考古学的痕跡など、期待すべき状況ではない。

これに対し、もし『書紀』の方が「史実」だったら、どうだろう。必ず朝鮮半島内の考古学的出土物から、その痕跡が相当量出土しなければならぬ。何しろ、総記事量が、質量ともにこれほど豊富なのだから。

では、事実はどうか。これは在日朝鮮人の考古学者(李進煕)などがくりかえし力説しているように、朝鮮半島には、その痕跡が見出されないのである。それを、日本の定説をにぎる古代史家、考古学者は執拗に無視しつづけているようである。

すなわち、考古学的事実のしめすところ、ここでも、『古事記』が正しく、『書紀』は全く事実に矛盾しているのである。

(三) では、目をかえて、これを近畿天皇家でなく、「九州王朝からの朝鮮出兵」という見地で見れば、どうだろう(『書紀』の「朝鮮半島出兵譚」は、同じく九州王朝の史書『日本旧記』からの「盗用」である可能性が高い。 ーー『失われた九州王朝』『邪馬壹国の論理』参照)。

地理的に見ても当然のことながら、朝鮮半島南半部の出土物と九州北・中部の出土物とは、関係が深い。たとえば、のちにのべる沖の島の出土物も、朝鮮半島側の出土物と深い関係をもっていることは、よく知られている。

今、特にのべたいのは、次の一点だ。

高霊岩(慶尚北道)の岩壁画である(一九七一年一月発見)。これを一見すれば(第52図)、誰しも、わが九州の装飾古墳の壁画を思い浮かべるであろう。

韓国側では、これを青銅器時代のもの、つまり日本の装飾古墳時代よりはるかに早い時期のもの、としている(『韓国美術全集』1、原始美術)。

しかしながら、その図柄を精視すれば、すぐ判明するように、日本の装飾古墳壁画の最古層に属するものではない。かなり成熟した段階のものだ(たとえば熊本県八代市の大鼡蔵東麓古墳石棺材〈第53図〉と対照)。

したがって、これはやはり、日本の装飾古墳圏の一端にあるものとして理解すべきであろう。かつての中広・広型銅戈や小形イ方製鏡の分布が、この洛東江領域に及んでいたのと同じように。

韓国側の時代認定は、この岩壁のそばにあった石器や土器(青銅器時代後期の口縁部加帯式の無文土器)による判定であるとのことだ(右の書解説参照)。しかし、それはこの岩壁のそばにその時期の人間が生活していたことを証明するにとどまる。やはり岩壁画の年代判定は、その壁画そのものの様式の検証と東アジア周辺領域同種壁画との対照が、検証の直接課題である。

このように、九州の「装飾壁画文明」は、この朝鮮半島の一角にも明瞭な痕跡を残しているのである。

(四) また、有名な高句麗好太王碑にも、約九個の「倭」の文字が出現していることについては、もはや疑いがなくなった。

かつて李進煕が石灰の造字として疑い、論文上で指摘したのは、その中の一つだ。けれども、その後、金錫亨によって、そこにはまぎれもなく、幾多の「倭」字の存在することが確認された(朝日新聞夕刊、昭和四十八年八月七日)。

わたしも、昭和四十八年八月、京都の枳殻(きこく)邸で中華人民共和国国家文物事業管理局局長の王冶秋氏と会い、氏に直接質問した結果、「一 もはや現在、石灰文字は残っていない。二 「倭」の文字は、今も点々と存在する。それは石灰文字などではない。本来、石に刻まれている文字だ」との証言をえた。王氏は管理局局長として、同碑の修理現場に最高の監督者として行き、碑面を観察して右の事実を確認している、とのことであった。

(五) したがって『宋書』で倭王武の上表文の伝えている、高句麗との激突の記事は、右の直接史料によって、倭人側の侵入の痕跡が明白に裏書きされていることとなる。

また、この碑文に現われた「倭」は、“海賊の類”(金錫亨・旗田巍等)と見なすべきではない。碑面中の「倭賊」の語は、「百残」と並んで「残賊の者」(『孟子』巻二、梁恵王八)とされ、“高句麗側の大義名分を犯す者”であることを示す表現なのである。「倭」(九回)「新羅」(六回)「百残」(四回。他に「残王」一回)という現存碑面中の出現回数から見ても、このときの高句麗側にとって、倭軍は「最大の敵役」と見なされている、巨大な存在なのである(「戦後古代史学への疑問」『邪馬壹国の論理』所収参照)。

したがって“近畿天皇家側の痕跡”は、朝鮮半島にはない。

だが、“巨大な倭国軍が侵入し、高句麗軍との激突がくりかえされた痕跡は明白に存在する”のだ。この厳然たる事実は、とりもなおさず、「倭の五王は、九州王朝の主である」という命題を裏づけていることとなるのである。

(六) もう一つの証拠、それは石造物文明だ。九州の数多くの古墳が石人、石馬をもって守られていることは有名だ。筑後川流域を中心に、濃密な分布が見られる。その筆頭は岩戸山古墳(筑紫の君、磐井の墓とされる)だ。

これに対し、近畿中心の古墳には、これがない。例の埴輪、つまり土人・土馬の類に守られているのである。ここでも、「石造物」と「土造物」と、明らかに文明の質は異っているのである。

その上、もう一つ、注目すべきことがある。日本の古墳時代当時、中国では内容こそ、中国風人物、中国風馬であるけれども、“「石造物」をもって墓を守衛する”という基本思想があった。九州の古墳は、まさに中国文明(南朝)の一環にあったのである(朝鮮半島も「石造物」文明圏)。

(七) “南朝文明の系列下の古墳”、この性格を、さらに端的にしめすものは、古墳の規模である。

南朝の帝陵には、「応神陵」古墳、「仁徳陵」古墳のような規模のものはない。思想的には、魏の第一代の天子、文帝ののべた薄葬思想(「古より今に及ぶに、未だ亡びざるの国有らず。亦、掘らざるの墓無きなり」。魏志、文帝紀「文帝の詔書」)をうけつぐと共に、実際的にも南北朝対立のための“厖大な軍事境界線”を維持するためには、巨大墳墓の造営など、現実問題として不可能だったと思われる。

ところで、その南朝の系列下の「夷蛮」の王には、どのような規模の墓が適正だろうか。当然、南朝の帝王陵以下の規模でなければならぬ。

この点からも、九州の古墳は合格だ。ちょうど「寧東大将軍」の号をもった武寧王陵が、きわめて小規模(復原封土、東西約一九メートル、南北約二一メートル、墓室の床面から封土の最高地点まで約七・五メートル。金廷鶴『韓国の考古学』による)であるように。

これに対し、近畿の「応神陵」「仁徳陵」クラスの「天皇陵」古墳は、その巨大さのためにこそ逆に、彼等が南朝の系列下の「倭の五王」ではありえないことをしめしているのだ。南朝の中国文明の直接の系列下に、彼等はいなかったのである。

もう一つ、重要な要因。高句麗と激烈な戦闘の中に明け暮れた四〜五世紀、倭の五王には巨大墳墓を作るような余力は、存在しなかったと思われる。これは、南朝の場合と同じ、軍事的理由だ。巨大墳墓を支える時代とは、征服終結後の大安定期なのだ。たとえば、秦の始皇帝陵がそうであるように。しかるに、倭国の場合、倭王武の上表文がありありと物語る通り、対高句麗戦のさなか、そのような大征服後の安定期をもたなかったのである。 ーーだから“近畿の天皇陵は、朝鮮出兵によって獲得された財力の反映”といった仮説、それはしょせん、一個の絵空事にすぎなかったのである。

大和なる天皇家は、近畿一円を制圧したうえ、東海道各県にまで伸長し、さらに西は瀬戸内海圏の中枢まで掌握し終えた。その「大征服と大貢納」を基礎にした安定した巨大権力。その上に、これら巨大古墳は立っていたのである。しかも、九州の王者(倭の五王)は、朝鮮半島での歴年の激闘に戦い疲れ、近畿に新たに成育してきた巨大勢力と、武力的に対抗する暇(いとま)がなかった。いや、むしろ自己の圏内から派生したこの友好的な新勢力の出現を歓迎さえしたことであろう。

すなわち、近畿天皇家の側では征服はすでに終え、新たな大戦闘はない。そのような大征服後の安定と平和の中で、あのような巨大墳墓が次々と造営されつづけていったのである。

それは、『古事記』の描いた「(10代崇神・11代垂仁に次ぐ)12代景行→26代継体」の間の、“十数代の平和”そのものなのであった。

ここで異例ながら、重要な一片の文章をさしはさむこととしよう。わたしが考古学に「開眼」させられたのは、昭和四十年代のはじめ、わたしの子供が小学生のときだった。近所の住宅開発にともなう遺跡や古墳の発掘がつづき、好奇心がそそられていたのであろう、壷や瓦の破片などをたくさん集めて来るようになっていたが、そんなある日、わたしに質問した。「天皇陵は、どうして掘らへんのや。」わたしは答えた。「天皇家の祖先の霊がまつってあるからだろうな」「このへんの古墳でも、誰かの家の祖先の霊がまつってあるんやないのか」わたしはこの問いに対し、答えられなかった。

そのような問答があってしばらくして、わたしの家のそばの公民館(物集女区役所)で、考古学のスライドや講演がある、というので、子供に引っばられるようにしてその会場へ行った。土地のNさん(長岡京の発掘で有名になった方だが)の講演にひきつづく質問の時間、わたしは問うた。先ほど、子供の問いに答えられなかった経緯を。

Nさんは“それには問題があります。一つは、他の古墳や遺跡の発掘をもっとじっくりやることの方が先決ではないか、ということ。もう一つは、現在の技術水準では、かえってまずい。将来、もっともっと技術が向上してからにすべきではないか、ということです”と、いささか当惑気味ながら、温厚な口ぶりで答えられたのである。

けれども、わたしにはその答は納得できなかった。“いや、これではとても、子供を説得できない”そう感じたのだった。

なぜなら、はしばしの遺跡なら、都合であとまわしにして、という言い方も、場合によっては通るだろうが、「天皇陵」ともなると、中心の主柱。それをあとまわしにして、はしばしの遺跡の歴史的な位置づけが果してできるか、そう言われれば直ちに窮することとなろう。

また“技術水準”の問題も変だ。では、いつになったら、“これならよし”という水準に達した、と“分る”のだろう。第一、そんな一線がハッキリと存在するのだろうか。その上、「子供の目」から見て、“では、誰かの家の祖先の古墳なら、やり方が下手でもいいのか”と問われたら、やはり本当は、お手上げだ。そのことをわたしは再び問うたところ、Nさんも困られ、司会役の学生のとりなしで、ともかく“時間切れ”ということになった。

帰りの夜道、わたしの頭には、クッキリした疑問が定着していた。“日本の古代史は、何だか変だぞ”と。 ーーそれは、わたしが「邪馬台国」問題などにとりくむ前夜の“事件”だった。

その後、わたしは古代史に没入し、『「邪馬台国」はなかった』『失われた九州王朝』『盗まれた神話』と探究をすすめるうち、先の疑問は、少しでも解消するどころか、いよいよどうしようもないほど、鮮明となってきた。

なぜなら、今日本列島の古墳時代の、ある一つの出土物の分布図を作るとしよう。たとえば鏡。例の三角縁神獣鏡だ(一七ぺージ参照、インターネット上は上に表示。)。そのさい、本当の「中心」は空白のまま。そこは「天皇陵」群なのだから。鏡だけではない。車輪石でも石釧でも、みな「中心」抜きの分布図しか作れないのだ。

ましてこの本の第二部の論証でも分るように古墳時代の近畿は、“文字ある”時代だった。中国から鋳鏡者工人集団が渡来してきていたのだから。そして“文字ある”国であることが分っていたからこそ、百済側は応神のとき、『論語』や『千字文』を送ってきたのである。

その『論語』や『千字文』は、どこへ埋蔵されているのだろう。それはさておいても、「天皇陵」の内部から文字遺物が現われるのは確実だ。つまり、三角縁神獣鏡がそれである。この鏡には、あの「海東鏡」の作者のように、日本列島へ渡来した、その自己伝来史をはっきりと文字で刻みつけた人人すらあった。彼等がそれ以外のこと、たとえば「天皇陵」にふさわしい、何等かの史実を全く刻んでいない、と誰が言えようか。

“でも、大部分、盗掘されているのではないか”。そう言う人もあろう。けれども、もしかりに事実、盗掘されていたとしても、石室の規模、石棺の石材の材質、その他もたらさるべき知見は、あまりにも豊富なはずだ。それは疑いようはない。

“しかし、今一般に「〜天皇陵」と言われているものが本当にそうか。それが不明ではないか”。そう言う人もあろう。 ーーその通りだ。森浩一さんも強調しておられる通り、現在の「〜天皇陵」なるものは、考古学の知識も不十分な時代(江戸→明治)に、なかも見ぬまま、宮内庁で“定きめた”ものであるから、合っているか、合っていないか、定めた御当人たる宮内庁や当時「認定」に参画した学者たちすら、「自信」はもてなかったはずなのである。大体、なかも見ずに“当たった”としたら、それはト占の術の類ではあったとしても、本来の学問の方法ではない。これは自明の道理だ。だからこそ、本当に“なかを見る”必要があるのだ。 ーー本腰を入れて。そして慎重に。

しかるに、この肝要事を行おうとせず、その大欠落の中からさまざまの一見“壮大な”仮説や古代史論議の“花盛り”が生れているとしたら、それは後代の良識ある人々、また現代の見識のある人から見て、“哀れむべき仇花”のようにさえ見えるであろう。

わたしの理性では、以上の道理を疑うことができない。

三年前、わたしは一通の手紙をしたため、宮内庁へ送った。次のように。

新春、お忙しき毎日と存じ上げます。

わたしは日本古代史の一探究者にすぎませんが、それ故にこそ、一人の人間として、是非おたずねしたいことがあり、この一状をしたためました。

それはほかでもありません。いわゆる「天皇陵の発掘調査」の件です。これについて、古代史に関心ある国民の間に抜きがたい一個の風聞が流れています。それは、“考古学者がこれをいかに望んでも、宮内庁(書陵部)がそれをかたくなに拒否している”というのです。

つまり、“天皇家の「権威」を守るために「頑冥な人々」(宮内庁の役人)が科学的調査を忌避している。”といった感じで、ことあるごとに語り合われているのです。

このような理解が国民の間に長らく流布しているのは、日本の文明社会のためはもとより、宮内庁の名誉のためにも決して望ましいことではありません。

けれども、これについて、わたしは一個の疑問をもちました。それは「宮内庁自身の、これに対する言明を、わたしはいまだ聞いていない。」という一点です。

わたしが先に「風聞」と書いたのも、そのせいです。人から人への噂話は、よく真実を突いていることのあると共に、反面、えてして当事者には不本意な内容へとすりかわっていることもある。 ーーこれはわたしたちが日常経験する所だからです。

そこで率直簡明にこの問題を宮内庁書陵部自身にお聞きしてみよう、と決意しました。なぜなら、それは万人、全国民に共通の関心事であると共に、わたしの古代史探究にとっても、それは今、回避できぬ緊急の課題となっているからです。

右の趣旨にもとづき、簡潔かつ明確を期するため、左に質問内容を個条書きさせていただきます。

一 「天皇陵」に対する、専門家(十二分に慎重な配慮のはらわれた、責任ある考古学者、科学者、技術者等の綜合的調査団)による科学的調査の要求があれば、宮内庁としては、これをうけいれる可能性がありますか。

二 過去に右のような調査の具体的申し入れがありましたか(あった場合は、それに対する宮内庁の回答及びその理由をお聞かせ下さい)。

三 右の「風聞」に対する、宮内庁としての説明をお聞かせ下さい。

四 右のような調査を、宮内庁としてはうけいれる意思のなき場合には、特に左の条項にお答え下さい。

〈その一〉

「皇室の先祖の墓陵」に対する尊厳視と科学的調査との二者は、全く氷炭あいいれえざるもの、とお考えですか。

〈その二〉

「いわゆる天皇陵の科学的調査」を欠いたまま、日本古代史研究の科学的基礎を築くことが可能であるとお考えですか。

〈その三〉

わたしたち日本国民は、周辺の国々の王墓(たとえば馬王堆や武寧王陵)の発掘によって、日木古代史の解明のためにも巨大な学問的裨益をうけています。同じく「天皇陵」の科学的調査は、周辺の国々の古代史に対し、大きな解明の比較史料を与えることになります。

このような学問上の相互利益、平等互恵の見地を無視せざる限り、「天皇陵の科学的調査」を拒否しつづけることは、不当である、と思いますが、この点、いかがお考えですか。

(端的に言えば、もしかりに日本国民の名において〈「日本国民の統合の象徴」たる天皇家の先祖の尊厳のため、という名分に立って〉「天皇陵の不発掘の妥当性」を、日本の宮内庁等が主張したとしても、それは、周辺の国々の諸国民の決して了承しえぬ所であろう、という問題です。)

以上、おうかがいします。明白なお答えを日夜切望いたしております。

一九七五年一月二十二日

古田武彦 印 〈住所〉

宮内庁書陵部

陵墓課長

様

追伸

なお、蛇足ながら、この質問はいかなる特定のイデオロギーないし政治的主張にも、何の関係もありません。念のため、付記します。

ところが、早速、宮内庁の陵墓課の責任者の方からわたしの宅へ電話がかかってきた。

「先日のお手紙の件だが、すでに昭和四十七年三月三十日、国会で宮内庁の長官から答弁がなされているから、それで承知してほしい」「それは知っています。こちらとしては、わたしの手紙に対する正式の回答がほしいのです」

「いや、それは困る」ーー

それが発端だった。東京〜京都(わたしの自宅)間の“討論”はえんえんとつづいた。何回となく。わたしは“自分の意図は、そこに書いてある通りで、それ以外に何の他意もないこと、あなたの立場上、かりにわたしの主張に賛成であっても、そういう返事を公的文書として出せないことは当然であること、要は、わたしの要求は、それに対する宮内庁の公的な回答と共に世間に公表し、世論に訴えんとするものであること”それらをじゅんじゅんとのべたのである。

あげくは、夜分おそく(おそらく御自宅から)電話をかけてこられることもあり、わたしも、お会いしたこともないその方に不思議な“友情”のようなものさえ覚えるようになっていた。そのあと、

「あなたも、わたしと大差ない御年齢のようですね。だから、わたしの感じ方も、お分りいただけると思いますが、日本の将来を思うと、この問題がいつになってもこのままでいい、とは思わないでしょう」

「それは、そうです」

「世論がもりあがり、どうしてもこれに応じざるをえぬ、という情勢になったら、あなた方も、かえって動きやすいでしょう」

「そうです」

「そのためなのです。では、『否定』の回答で結構ですから、公文書で御返事下さい」

「分りました。では、お送りします」

何回もの長いやりとりの最後の、まことに簡潔な結末。相互の意思がパチンと通じあったのを感じたのである。

ところが、それから何ヵ月か音沙汰なく、不審に思っていると、六月のある日、またその方から電話があった。「あれから病気で長期休養していましたので、あなたとのお約束果せずにいました。大きな仕事があって仕事に復帰し、今、すんだところです。お約束のもの、お送りします」

そして送られてきたのが次の文書だ。“予想通り”の簡明な文面、しかし、わたしには貴重な思い出をともなう文書である。

昭和五十年六月二十六日

古田武彦殿

(宮内庁書陵部陵墓課長)氏名 印

時下益々御健勝にお過しの事とお喜び申し上げます。

お申し出の「天皇陵の発掘調査」については、健康上等のため誠に延引いたしまして、深くお詫びいたします。

御書面の順に従って、先般電話で申し上げましたとおり次のように記述いたしますから、何卒御了承下さいますようお願い申し上げます。

記

一「天皇家の権威を守るために頑冥な宮内庁の役人が科学的調査を忌避している。」

「これに対する宮内庁自身の言明を聞いていない。」

「天皇陵に対する綜合的調査団による科学的調査の要求を宮内庁は受入れる可能性がありますか?」

「皇室の祖先の陵墓に対する尊厳視と科学的調査の二者は、全く氷炭あい入れざる物とお考えですか?」

以上のことについては、宮内庁長官等が国会において次のように答弁しております。

「陵墓は、天皇、皇族を葬る所であり、その静安を保ち追慕尊崇の対象として、永く祭祀を行うものであり、一般のいわば生きている墓に相当するものである。

従って、発掘調査の対象とすべきものではないと考えている。」

なお、陵墓については皇室典範(昭和二十二年法律第三号)に次のように規定されています。

第二十七条天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、

(以下略)

附則

現在の陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする。

二「過去に綜合的調査団による科学的調査のお申し入れがありましたか。」

このことについては、記憶がありません。

三「天皇陵の科学的調査を欠いたまま、日本古代史研究の科学的基礎を築くことが可能とお考えですか?」

「天皇陵の科学的調査は、周辺の国々の古代史に対し大きな解明の比較史料となるので、これを拒否することは不当である。」

以上のことについては、私としてはお答えの仕様も御ざいません。

ーー以上が回答の全文だった。

わたしは今、天皇に問いたい、と思います。真にこの質問状に答えねばならぬのは、誰でもない、あなたなのですから。

あなたはかつて昭和二十年の夏、戦争の終結にさいして勇気ある決断を下されたと聞いています。わたしは現代史の史料に直接接していませんから、その真の史実のいかんは知りません。しかし、そのさい、国の最高の責任者として非常な“苦痛”と“決意”を味わわれたであろうこと、それは疑うべくもありません。そしてそれがさらに遅れたならば、国土の荒廃と国民の死傷は幾何級数的に増大したであろうこと、それも疑いえぬところと思います。

わたしはそのころ、十八歳の青年として広島の焼跡に突っ立っていました。愛する友人たちや隣人たちのおびただしい屍にとりまかれたまま。

そして国の責任者の「決断」がさらにもう少し早かったならば、と大地に痛突したことを誰人にも隠そうとは思いません。

今、このような“史実”をもち出したのは、他でもありません。この問題に対しても、今遅れることなくあなたの明確な決断を求めたい、と思うからです。日本列島内の心ある人々はすべて、公人であろうと私人であろうと、それを望んでいる。どのような人であれ、右の第四項〈その三〉に対して、顔をそむけずに答えうる人、そのような人はありえない。わたしにはそう思われるのです。

かつてあなたがアメリカを訪れ、マサチューセッツのウッズホール海洋学研究所で海洋無脊椎動物の標本に接し、それを見たいという年来の念願を達しえた喜びを語っておられるのを新聞で見、わたしには同じき学問的探究者として、その喜びが痛いほど同感できました。そのあなたに、このわたしの願いが分らない、そんなはずは決してない、と思います。

今のわたしは一介の古代史探究者です。何の公職をももたぬ私人なのです。しかし、その私人の“気楽さ”から、これを発言しているのではありません。真実の探究には、公人も私人もありません。わたしがたとえいずれかの公職について公人となる日があったとしても、わたしはここにのべた問い、ここにあげた真実を、そのとき一歩でも撤回するつもりは全くありません。今、わたしは日本国の“最高の公人”たる、あなたに向かってひとりの人間たるわたしの精魂をもって、東アジアと世界の人々の面前で問うているのですから。

わたしは考古学に関する本を世に問うとき、必ずこのような一文をしたためることを、すでに決意していました。それはわたしが次の世代からの「あなたは何をしたのか、あの『欠落』に対して」という問いに対する思想責任である。そのように思いきめていたからです。

あなたが「最高の公人」としての、二回目の決断に向かわれますよう、静かに求め、いったんこの筆をおかせていただきます。

沖の島の探究/五つの疑い/金銅の海/金銅の龍頭/重量の謎/わたしの観察/観世音寺の古鐘/石穴の論証/長安寺はいずこ/沖の島の財宝の下限/財宝の遺棄/宮司家の断絶/雁鴨池の教訓/白村江の大敗/近畿からの奉献/五弦の琴

太宰府の謎/太宰府の性格/掘立柱の発見/『書紀』の信憑性/蔵司の役割/他京との比較/鏡山氏との出会い/測定の鬼/神籠石の秘密/神籠石の成立

『ここに古代王朝ありき』(目次) へ

ホームページ へ