「壹」から始める古田史学 I II III IV V VI(①) VII(②) VIII(③) IX(④) X(⑤)

十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六

「壹」から始める古田史学・三十四

「邪馬壹国九州説」を裏付ける最新のトピックス

古田史学の会事務局長 正木裕

近年、「邪馬壹国九州説」を裏付ける考古学や科学の成果が、続々と発表されています。二〇二二年の年頭に当たり、その主なものをトピックスとして紹介していきます。

最初は「三角縁神獣鏡」が国産であることを示す科学上の成果です。

「邪馬台国畿内説」では、俾弥呼が魏から下賜された銅鏡百枚は、畿内の古墳を中心に出土する三角縁神獣鏡、特に「魏の年号鏡」だとされてきました。これに対し九州説では

①中国に三角縁神獣鏡が出土していないこと、

②下賜数が百枚とあるのに、既に五百枚以上発掘されていること、

③中国鏡の径は十三~十五㎝が平均なのに、三角縁神獣鏡は平均が二十二~二十四㎝と大きさが合わない、

等の理由で、三角縁神獣鏡は国産(仿製鏡)で、下賜されたのは北部九州に多く出土する漢鏡だと考えてきました。鏡の素材の金属の産地を特定すれば、国産か中国製(舶載鏡)かはわかるのですが、二十世紀中は、鏡に用いられる銅の産地の特定は困難であることから、三角縁神獣鏡が国産である決定的な証明には至っていませんでした。

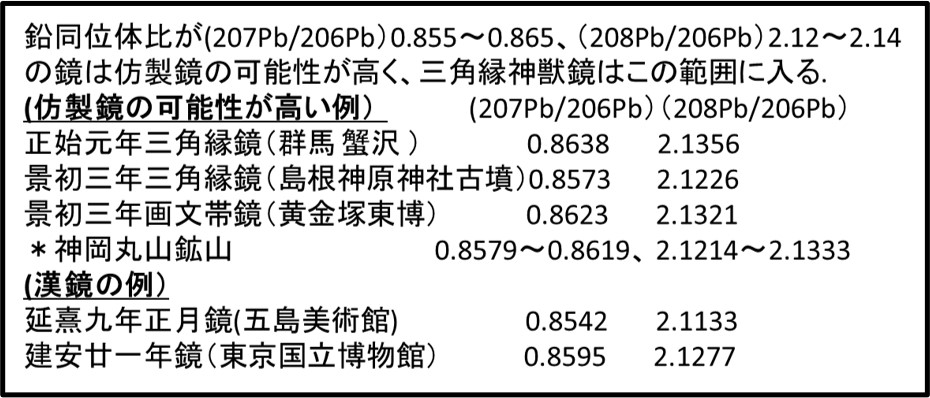

しかし、二十一世紀に入り冶金学者新井宏氏らによる銅鏡に含まれる鉛同位体分析で、魏の年号入りの「三角縁神獣鏡」は国産(仿製鏡)で、俾弥呼の鏡でないことが確実となりました。鉛には質量数が二〇四、二〇六、二〇七、二〇八の四種類の同位体があり、その比率が産地によって異なります。そこで、新井氏らは、膨大な数の銅鏡の鉛の同位体比を調査しました。その結果はデータベース「鉛同位体比」としてネット上で公開されていますが、208Pb/206Pbが2・12~2・14、207Pb/206Pbが0・855~0・865の鏡は仿製鏡の可能性が高く、三角縁神獣鏡はこの範囲に入ることが分かり、これにより「三角縁神獣鏡は国産」であることが科学的に立証されました。これは「邪馬壹国九州説」に大いに寄与する成果といえるでしょう。なお、新井氏は『理系の視点からみた考古学の論争点』(大和書房二〇〇七年)ほかでこのことを発表されていますが、下記に分析の一端を掲載します。

次に、「邪馬壹国の文書外交」を示す硯の発見です。

『倭人伝』の伊都国条には「文書・賜遣の物を伝送して女王にいたらしむ」と、「文書外交」が行われていたことが記されています。こうした「文書外交」には当然筆記具が必須となりますが、柳田康雄国学院大客員教授らにより、二〇一六年に三雲・井原で文書作成に不可欠な「硯」が発見され、その後、二〇二〇年にかけて、北部九州全域での存在が確認されました。筑前町薬師ノ上遺蹟出土の弥生の硯(弥生後期初頭~前半、AD一世紀ごろ。これは「志賀島の金印」が下賜された時代)には、使用された事を示す墨の痕跡が残っており、二〇一七年に比恵遺跡から出土した硯は、三世紀の俾弥呼・壹與の時代のものとされ、「博多湾岸邪馬壹国説」を裏付ける結果となりました。

また、出土地の福岡県全域から佐賀などへの広がり(柳田氏「同時期の硯は福岡、佐賀県の玄界灘沿岸に多数あるとみている」西日本新聞二〇二〇年十月十日)は、七万戸とされる邪馬壹国や二万戸の奴国の領域の広がりを反映するとともに、「北部九州では俾弥呼の時代に漢字使用が一般化していたこと」を示しています。古田武彦氏は「後漢に朝貢し、漢倭奴国王印を下賜された博多湾岸の倭人が漢字を理解していなかったはずはない」とされていましたが、これを裏付けるものです。

さらに、柳田氏は二〇二〇年に、福岡県行橋市の下稗田遺跡で、紀元前二世紀(弥生時代中期前半)ごろの硯を発見したと報告しています。そうであれば我が国で初めて「三種の神器(銅剣・銅鏡・玉)」が出土する吉武高木遺跡の年代にあたり、「天孫降臨の時期」(多元史観にいう「青銅の武器を持った海峡の勢力の筑紫進出時期」)と一致します。そうであれば、我が国には青銅の武器とともに「漢字(文字)」も渡来していたことになり、記紀神話や神武歌謡などの分析と位置づけにも係る、「文化史」上でも大きなインパクトを与えるものとなるでしょう。

さらに、俾弥呼への下賜品の「五尺刀」について新たな知見が示されました。

『倭人伝』に記す、俾弥呼への下賜品の中に銅鏡百枚や金八両と並んで「五尺刀二口」が記されています。漢代の一尺は二十三~二十四㎝と考えられていますから一二〇㎝程度の刀となります。そして、糸島市前原東の上町向原遺跡(糸島市前原東の前原小学校地内で、加布里湾奥)の大型箱型石棺からは、弥生最長の一一八九㎜の鉄製素環頭大刀が出土しています。この太刀についても、二〇〇三年の日本文化財科学会第二十回大会で、一世紀後半から二世紀前半に中国産の鉄鉱石で作られたものと発表され、俾弥呼への下賜品の可能性が高くなりました。『倭人伝』では、伊都国に「世、王有り。皆、女王国に統属す」とあるので、二本のうち一本が俾弥呼に、一本が伊都国王に渡された可能性も出てきています。

また、「俾弥呼の宮都の所在地」問題にも新しい展開がありました。

『倭人伝』には宮室(居館)、楼観(超大型建物)、城柵、邸閣(高床式倉庫)、市(市場)といった、俾弥呼の宮都に存在すべき施設が記されています。また、大倭・大夫難升米・都市牛利・大夫伊声耆・掖邪狗等の官僚群・官僚組織と執務する役所や、「常に人あり、兵を持して守衛す」とある兵士、「婢千人」という奴婢等も含めた住居・居館が必要なことは明らかです。こうした施設が集約している地域は「都市」といえることになります。

この点、二〇一八年十二月に大阪歴史博物館で「古墳時代における都市化の実証的比較研究―大阪上町台地・博多湾岸・奈良盆地(纏向・南郷等)」総括シンポジウムが開催され、「俾弥呼の時代に、全国でもっとも都市化が進んだ地域は、JR博多駅南の比恵・那珂遺跡地域で、他にはなく、『初期ヤマト政権の宮都』とされる纏向遺跡では、そのような状況は依然ほとんど不明である」と報告されました(福岡市埋蔵文化財課久住猛雄氏)。

比恵・那珂遺跡は弥生から古墳前期に最盛期を迎える古墳群で、比恵遺跡は六十五㌶、那珂遺跡は八十三㌶とされ、合計は吉野ケ里遺跡の四倍の規模にのぼります。そこには『倭人伝』に記される前述の施設群が、延長二㎞、幅八m、側溝幅一・五m深さ一mの側溝のある長大な道路に沿って並んでいたことがわかりました。久住氏は、報告の中で「一号環溝には超大型建物があった可能性があり・・また二号環溝における大規模化は「居館」的な方形環溝の主が首長から王への変化を示しているとみられる。」と述べ、井戸の数から「人口は少なく見積もっても三千人以上と推定。弥生終末期以降は「王」が比恵・那珂に移転してきたとみられる。」とされています。

三世紀の我が国で俾弥呼の王都のありかを考えるとき、大和でも難波でもなく博多湾岸こそが最も可能性が高いことが、このシンポジウムで示されたことになります。ちなみに、比恵・那珂遺跡の南方につながり、古田氏が俾弥呼の墓ではないかとされた須玖岡本遺跡は、梅原末治氏による夔鳳鏡の編年で二世紀末~三世紀初頭とされること、副葬品が男性に相応しいこと等から、現状では「俾弥呼の前代の男王」の墓の可能性が高いと考えられるでしょう。

そして、畿内説で俾弥呼の墓とされてきた「箸墓古墳」の築造年代にも大きな見直しがありました。

遺物・遺跡の年代測定には、放射性炭素同位体(C14)の半減期をもとに、試料に含まれるC14の量から、伐採や築造年代を測定する「放射性炭素年代測定法(C14法)」が用いられますが、大気中のC14濃度は火山噴火や太陽活動などで変化するため、単純なC14の半減曲線を較正する必要があります。これが「放射性炭素年代較正曲線」(IntCal)です。

二〇一三年に、福井県水月湖の泥等を用いて策定された較正曲線(IntCal13)では、「三世紀の可能性が高い」とされ、三角縁神獣鏡と並んで「畿内説の柱」となっていた箸墓古墳ですが、IntCal13は、我が国の弥生期の実態と合わないため、二〇二〇年八月に、日本の木材を用いた新たな較正曲線(IntCal20)が採用されました。この曲線を用いて年代を推定した結果、箸墓周辺から出土した小枝のC14量が、俾弥呼の時代ではなく、二九〇年~三四〇年に伐採された場合に、より適合することが分かったものです。従って、箸墓古墳は俾弥呼の墓ではない可能性が強くなりました。これはIntCal13以前に、布留式土器の編年や、出土馬具から判定されていた考古学上の編年である「箸墓は四世紀」とも一致するものでした。

こうした流れの中、現場の考古学者からも畿内説はおかしいとの声が上がるようになりました。

二〇二〇年九月に、長年、橿原考古学研究所で、纒向遺跡をはじめ、多くの大和地域の発掘・調査に携わってきた関川尚功氏が「考古学から見た邪馬台国大和説 畿内ではありえぬ邪馬台国」(梓書院)を出版。長年の発掘実績を踏まえ「邪馬台国の存在を大和地域に認めることは出来ない」との結論を出しました。関川氏は同書のまとめにおいて、小林行雄氏の「倭人伝に記された内容には、一字一句の疑いも抱かないという立場をとれば、邪馬台国の所在としては、九州説をとるほかはないのである」との言葉を紹介し、「結果は考古の視点からみても同じ結論になったものと思っている」とされました。四〇数年に及ぶ実績を踏まえた関川氏の結論は限りなく重いと言えるでしょう。

最も最近のトピックスとしては、博多湾岸と半島での度量衡の一致を示す「弥生の石権(石の分銅)」の発見があります。

円滑な交易には「度量衡」、つまり重さや長さの単位を同じにする必要があります。この点で、二〇一二年に奈良文化財研究所の森本晋氏が、大阪府亀井遺跡(八尾市)で出土していた「磨石」が、弥生時代の「石でできた天秤権(天秤に用いる重り)」であることを確認し、弥生時代に正確な質量計測が行われていたことが分かりましたが、この石権亀井遺跡の基準値は八・六七ℊで、かつ石権は二・四・八・十六・三十二倍と「二の累乗倍」となっていました。

一方、九州では、二〇二〇年十二月に、武末純一福岡大学特任教授らにより須玖遺跡群出土の「棒状の石」八点が、弥生中期前半~後期の「石権」であることが確認されました。これらは、「約十一ℊ」を基準に三倍、六倍、二十倍、三十倍となっており、さらに、二〇二一年九月一日には十倍の一一六・三ℊの権(十倍権)も発見され、「十進法」が用いられていたことが確認されました。

『倭人伝』に「船に乗り、南北に市糴す」「市有りて、有無を交易す」とあるように、邪馬壹国は壱岐・対馬を通じて半島と活発に交易していました。そして、須玖遺跡の石権は、韓国・慶尚南道の茶戸里遺跡で発見された青銅製の環権(環状の重り)と同じ基準でした。

近畿と北部九州では基準質量が異なり、かつ九州は半島と同一基準であることは、『倭人伝』に記す「半島との活発な交易地の邪馬壹国」はヤマトではなく北部九州にあったことを裏付けるものです。

前述の比恵・那珂遺跡には「市」が確認され、石権・辰砂・鉄器・鉄素材・鈴用とみられる小銅鐸・各地からの土器などの出土とともに、「倉庫群(邸閣)」も発掘されています。

このように、近年の考古学や科学の進歩によって「邪馬壹国九州説」の正しいこと、俾弥呼の都城が博多湾岸に存在した可能性が高いことが確認されてきたと言えるでしょう。

これは会報の公開です。史料批判は『古代に真実を求めて』(明石書店)が適当です。

新古代学の扉 インターネット事務局 E-mailはここから。Created & Maintaince by" Yukio Yokota"